Après l’échec des droits de douane de Trump 1, pourquoi cela serait-il un succès sous Trump 2 ?

Retour vers le futur. Un voyage dans le temps s’impose pour comprendre les conséquences des droits de douane. Revenons sur les effets de ceux imposés lors de son premier mandat, en 2018 et 2019.

Retour vers le futur. Un voyage dans le temps s’impose pour comprendre les conséquences potentielles des droits de douane mis en place en 2025 par la nouvelle administration Trump. Revenons donc sur les effets de ceux imposés lors de son premier mandat, en 2018 et 2019.

En 2018 et 2019, sous la première administration Trump, les droits de douane avaient concerné environ 300 milliards d’importations de panneaux solaires, machines à laver, acier, aluminium, puis de nombreux produits de Chine, d’Inde et d’Europe : dispositifs médicaux, téléphones, produits chimiques, textiles, avions, fromages, huiles d’olive.

Avec quels bénéfices ? Dans ses déclarations, en 2025, Donald Trump assigne plusieurs objectifs aux droits de douane : le rééquilibrage de la balance commerciale, la réindustrialisation du pays et la création d’emplois dans le secteur manufacturier. Il met en avant une augmentation des recettes publiques de l’État fédéral, tout en soulignant la nécessité de sanctionner la Chine pour ses pratiques jugées déloyales.

Le président états-unien espère attirer des investissements directs étrangers (IDE), qui chercheraient à contourner les barrières tarifaires imposées. Cet argument du tariff-jumping rappelle qu’une entreprise peut établir des filiales aux États-Unis pour éviter de hauts tarifs douaniers.

Pour Donald Trump, les droits de douane sont une taxe sur les exportateurs étrangers, non sur ses concitoyens. Ils ne pèsent pas sur les ménages et les entreprises états-uniennes, qui, dès lors, ne devraient pas voir les prix des biens qu’ils achètent augmenter.

S’il considère la possibilité de représailles commerciales, il en minore les effets, car les contre-représailles que les États-Unis exerceraient sont de nature à renforcer leur poids dans les négociations.

Voyons ce qu’il en a été de ces différents objectifs sous l’administration Trump 1.

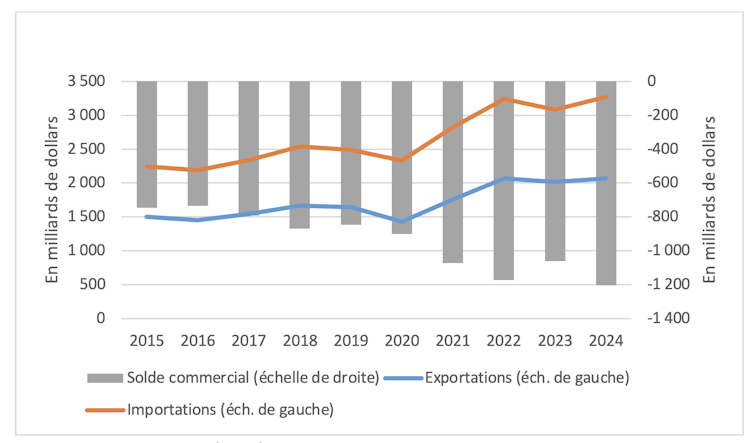

Déficit en hausse

Commençons par la balance commerciale (Graphique 1). Le déficit états-unien est passé de 870 milliards de dollars en 2018 à 1 173 milliards en 2022, puis 1 203 milliards en 2024. Si les importations ont connu un léger fléchissement en 2018, et surtout 2020 — année du Covid-19 —, elles ont ensuite repris une tendance haussière.

Les exportations ont enregistré une évolution similaire avec une hausse moins marquée en fin de période. Parmi les facteurs qui ont pu jouer un rôle : l’évolution du dollar. Avec la baisse des importations, la demande de monnaie étrangère se réduit – comme le yuan chinois, la roupie indienne ou l’euro –, ce qui favorise l’appréciation du dollar. Un dollar plus fort équivaut à des produits états-uniens plus chers pour les étrangers. Conséquence : une baisse des exportations du pays de l’Oncle Sam.

Pas d'impact sur l'emploi local

Voyons maintenant l’impact des droits de douane de Trump 1 sur la réindustrialisation. Les économistes David Autor, Anne Beck, David Dorn et Gordon Hanson ont estimé les conséquences de la guerre commerciale de 2018-2019 sur l’emploi au niveau des commuting zones (les zones où les individus vivent et travaillent) et ils ont constaté que les droits de douane de la première administration Trump n’ont pas eu d’effet sur l’emploi au niveau local.

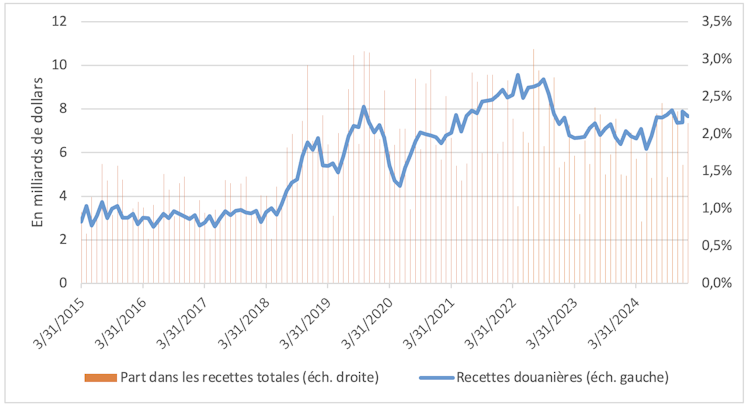

Faible recette des droits de douane

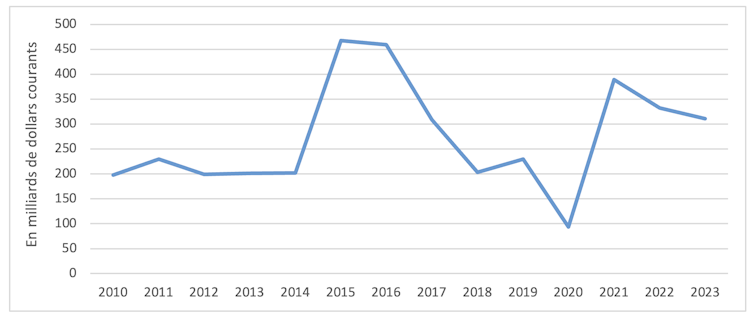

Quant aux recettes douanières, elles ont bien augmenté à partir de mai 2018, puis en mai 2019 (Graphique 2). Pourtant, elles ne représentent qu’une faible partie des recettes de l’État fédéral : environ 1 % en 2018, 2 % en 2019, loin derrière les revenus tirés de la taxation sur le revenu des ménages ou le bénéfice des sociétés. Augmenter davantage les recettes douanières pourrait se faire, mais seulement au prix de distorsions considérables. Nous avons démontré que le droit de douane maximisant les recettes douanières serait une taxe d’environ 80 % sur les importations de tous les produits en provenance de tous les pays. Elle équivaut à un peu plus de 800 milliards de dollars, soit 15,3 % des recettes totales de l’État fédéral en 2024.

Hausse de l’inflation

S’agissant de l’inflation, sujet sensible aux États-Unis, les droits de douane ont toutes les chances de l’accélérer. Comment ? Par les hausses de prix intérieurs qu’ils risquent fort d’engendrer, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises achetant des biens nécessaires à leur activité. Les analyses empiriques montrent qu’il y a eu un pass-through des droits de douane aux prix des biens importés par les États-Unis en 2018-2019. Les entreprises répercutent directement la hausse de ces droits de douane sur leurs produits et services. Autrement dit, les prix avant droits de douane n’ont pas baissé.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le coût de ces droits a été quasi intégralement payé par les ménages américains. Mary Amiti, Stephen J. Redding et David E. Weinstein concluent que les droits de douane de l’administration Trump 1 ont augmenté le prix moyen des biens manufacturés aux États-Unis de 1 point de pourcentage. Les chercheurs Fajgelbaum, Goldberg, Kennedy et Khandelwal concluent à un pass-through complet. La perte de revenu réel pour les ménages et les entreprises qui achètent des produits importés a été de 51 milliards de dollars… soit de 0,27 % du PIB américain.

Baisse des importations chinoises, hausse des importations indiennes, vietnamiennes et mexicaines

Quant aux droits de douane, dont une partie a été mise en place au titre de la section 301 du Tariff Act de 1974, il semblerait qu’ils n’aient pas pleinement atteint leur objectif. Ils avaient été créés pour sanctionner la Chine après une enquête américaine sur les politiques du gouvernement chinois liées aux transferts de technologie. Selon certains observateurs, une autre raison : réduire les dépendances des chaînes de valeur américaines vis-à-vis de ce pays.

À lire aussi : « Tariffs are coming » : menace de taxes douanières et rapports de force sous Trump II

Si la part des exportations chinoises dans les importations états-uniennes de biens a bien baissé, l’évolution en valeur n’est pas claire. Les importations américaines en provenance de Chine ont en effet augmenté de 2016 à 2018, baissé en 2019 et 2020, puis de nouveau augmenté en 2022. À cette date, ils ont atteint 536 milliards de dollars et baissé à nouveau autour de 430-440 milliards sur les deux années suivantes.

En revanche les importations américaines ont clairement augmenté entre 2018 et 2024 en provenance de l’Inde – de 54 à 87 milliards de dollars –, du Mexique – de 344 à 506 milliards – et du Vietnam – de 49 à 137 milliards de dollars. Sur la période, la part de la Chine dans les importations états-uniennes a ainsi baissé de 21,5 % à 13,4 %, tandis que celle cumulée des trois autres pays augmentait de 16,9 % à 22,3 %.

Stratégie de contournement

Quelle explication potentielle à ces chiffres ? Des sociétés chinoises auraient pu installer des usines dans ces pays pour y fabriquer (ou y assembler ou y faire transiter) des produits traditionnellement fabriqués en Chine, pour les exporter ensuite vers les États-Unis. Cette stratégie contourne les droits de douane américains sur les biens en provenance (directe) de Chine.

Les chercheurs Alfaro et Chor ont constaté que des entreprises chinoises ont davantage investi, notamment au Vietnam et au Mexique. Ce moment coïncide avec l’imposition par les États-Unis de droits de douane discrétionnaires sur les importations en provenance de Chine. Ils ont également constaté une corrélation négative entre les variations de la part de la Chine dans les importations américaines par secteur et les variations de la part du Mexique et du Vietnam, mais aussi de l’Inde, de la Malaisie et de l’Indonésie : la baisse dans un secteur des exportations chinoises vers les États-Unis est corrélée au cours de cette période avec la hausse des exportations dans le même secteur de ces cinq pays vers les États-Unis.

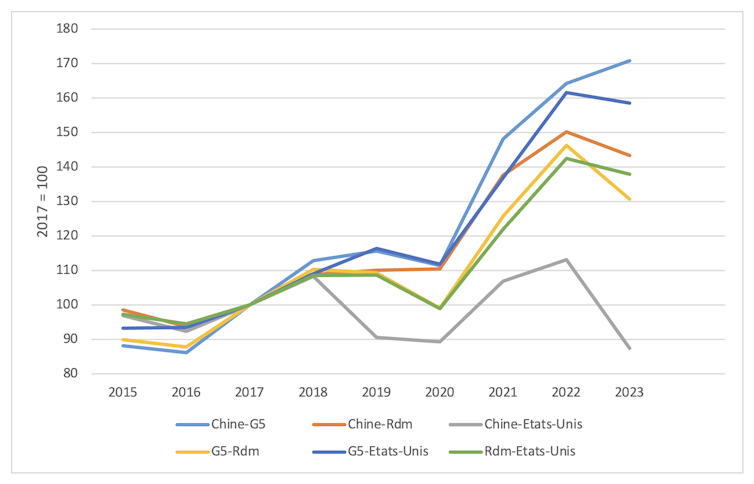

Le rôle de pays connecteurs (G5) joué par l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique et le Vietnam peut s’observer à partir du graphique 3. Entre 2018 et 2020, les exportations chinoises vers les États-Unis baissent substantiellement, davantage que celles du reste du monde vers les États-Unis. Les exportations chinoises vers le groupe des cinq pays connecteurs (G5) augmentent fortement, davantage que celles vers le reste du monde. Au total, les exportations mondiales de la Chine n’ont pas diminué à la suite des droits de douane sous la première administration Trump. Elles ont au contraire augmenté de 32 % entre 2017 et 2021.

Dans le même temps on observe bien une réallocation des exportations chinoises, en particulier vers les pays connecteurs (G5). Quant à ces derniers, ils ont à partir de 2017 augmenté significativement leurs exportations vers les États-Unis, de 62 % entre 2017 et 2022. En parallèle, leurs exportations vers le reste du monde ne s’accroissaient que de 46 %.

Les États-Unis sont-ils moins dépendants de la Chine en 2021 par rapport à 2017 ? Clairement, si on considère une relation directe, moins si les relations indirectes sont prises en compte.

Électeurs trumpistes exposés aux droits de douane

Pour terminer, en ce qui concerne l’argument du tariff-jumping et l’impact des droits de douane sur les investissements étrangers aux États-Unis, aucune étude n’a tenté de le mesurer. À partir des seuls flux (Graphique 4), on observe plutôt un recul de ces investissements étrangers depuis 2016, hormis en 2021.

Ce que l’on sait, c’est que le coût des biens intermédiaires intervient dans les décisions des investisseurs. À cet égard, les droits de douane sur l’acier et l’aluminium ne jouent pas en faveur de l’implantation d’entreprises ayant besoin de ces biens dans leur processus de production.

Un argument qui pourrait justifier la décision de mettre en place des droits de douane : leur popularité, surtout auprès de ceux qui travaillent dans les secteurs où ces droits sont imposés. Les chercheurs du National Bureau of Economic Research (NBER) soulignent en effet que les habitants des régions les plus exposées aux droits de douane ont été plus susceptibles de voter pour la réélection de Donald Trump en 2020.

Un argument que ce dernier n’a pas mis en avant dans ses déclarations pour justifier sa « tarifmania », mais qui pourrait bien avoir pesé.![]()

Antoine Bouët ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[LE CROC D’IXÈNE] Marine Le Pen condamnée en première instance](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/bv86-vign-516x482.jpg?#)

/2025/04/04/dpaphotoseight054203-67efead97f216130832582.jpg?#)

/2025/04/04/deux-soeur-1024x682-67efd60ca46cb152903112.webp?#)

/2025/04/03/080-hl-nguyonnet-2490893-67ee757387cc3681382813.jpg?#)