Les sols, face cachée de la pollution par les PFAS. Et une piste pour les décontaminer

Les sols aussi sont contaminés par les « polluants éternels ». Ces réservoirs relarguent lentement la pollution dans l’environnement. Outre les efforts réglementaires, des pistes pour dépolluer les sols sont explorées.

On entend surtout parler de la pollution de l’eau potable par les « polluants éternels »… mais les sols aussi sont contaminés, et ils peuvent jouer le rôle de réservoir en relarguant lentement des PFAS dans l’environnement. Outre les efforts réglementaires entrepris, notamment en Europe, les spécialistes explorent des pistes pour dépolluer les sols.

Les PFAS sont des substances poly- et perfluoroalkylées surnommées « polluants éternels ». Ce vaste groupe de plus de 10 000 composés fluorés synthétiques est largement utilisé dans l’industrie et les produits de consommation courante : textiles hydrofuges, emballages alimentaires, revêtements antiadhésifs ou encore mousses anti-incendie.

En 2020, entre 140 000 et 310 000 tonnes de PFAS ont ainsi été introduites dans l’Union européenne. Les PFAS sont associés à de graves risques pour la santé, notamment un lien avec certains cancers, des perturbations endocriniennes et des effets néfastes sur le système immunitaire.

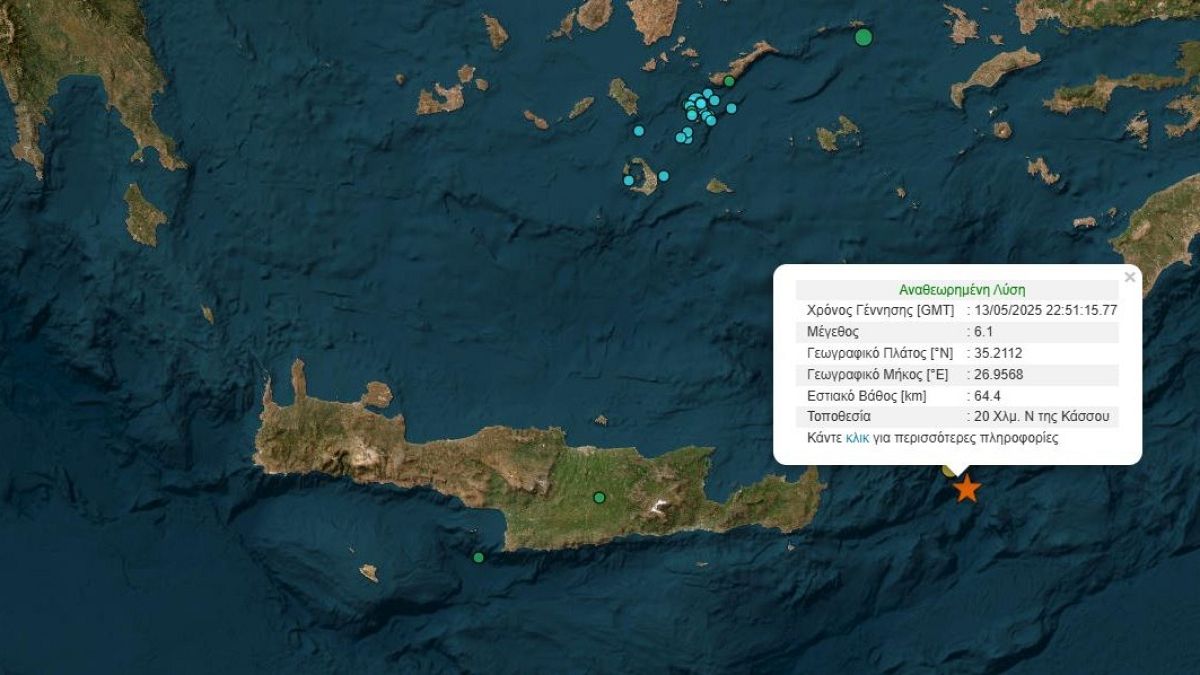

Les PFAS peuvent persister dans l’environnement pendant des décennies en raison de leur exceptionnelle stabilité chimique due aux fortes liaisons carbone-fluor. Ainsi, certains sites où leur usage a cessé dès les années 1990 présentent encore aujourd’hui une contamination élevée des eaux souterraines. C’est le cas par exemple d’un ancien aéroport militaire et ses sols impactés durablement par les mousses anti-incendie.

En s’infiltrant depuis la surface de sol, ces substances toxiques menacent durablement les ressources en eau potable, l’agriculture et les écosystèmes. Les États membres de l’UE ont donc soumis, en janvier 2023, une proposition de restriction sur la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des PFAS à l’Agence européenne des produits chimiques (Echa).

Mais ces efforts réglementaires se concentrent aujourd’hui principalement sur l’eau. La contamination des sols reste encore largement négligée alors qu’elle représente un risque environnemental et sanitaire majeur pour ces derniers qui ont un rôle de réservoir. Il est urgent de développer des stratégies efficaces de dépollution des sols déjà contaminés, afin de limiter les risques et de protéger les ressources naturelles.

À lire aussi : Santé : la biosurveillance des principaux produits chimiques se met en place en Europe

Le sol : un réservoir caché de pollution par les PFAS

Le sol constitue un réservoir majeur et à long terme pour la contamination par les PFAS.

Des études ont révélé leur présence même dans des régions isolées, dépourvues de sources de pollution directes, illustrant ainsi leur dispersion à grande échelle par les processus atmosphériques et les mouvements de l’eau.

Des évaluations mondiales ont détecté des PFAS dans les sols de plusieurs continents, avec des charges estimées atteignant des milliers de tonnes pour les huit PFAS mesurés – cependant, la contamination reste largement sous-estimée en raison des limites des techniques analytiques actuelles, qui ne permettent de cibler qu’un nombre restreint de composés.

À lire aussi : Le casse-tête de la surveillance des PFAS dans les eaux

Tous les quinze jours, de grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !

Jouant un rôle clé dans la filtration et la rétention des polluants, le sol capte les PFAS « par adsorption », c’est-à-dire que les molécules s’accrochent sur les composants de terre, par exemple la matière organique et les surfaces minérales. Cependant, cette capacité n’est pas illimitée : avec le temps, à mesure que les PFAS s’accumulent, et le risque d’entraîner une libération progressive de ces contaminants vers les eaux souterraines devient important.

Le biochar : une solution écologique pour l’élimination des PFAS

L’utilisation d’adsorbants carbonés, notamment le biochar, un charbon végétal, apparaît comme une approche prometteuse pour lutter contre la contamination par les PFAS dans les sols. Ce matériau écologique et économique est obtenu par la pyrolyse (température variant selon le procédé) de déchets agricoles et organiques en conditions de faible oxygène, produisant une substance poreuse et riche en carbone.

En plus de piéger efficacement les PFAS et de limiter leur dispersion, le biochar améliore la santé des sols en renforçant la rétention d’eau, la disponibilité des nutriments, l’activité microbienne et la séquestration du carbone, faisant de lui un atout précieux pour la dépollution et l’agriculture durable.

Nos études ont démontré l’efficacité du biochar pour immobiliser les PFAS, réduisant ainsi leur migration vers les eaux souterraines.

Cependant, cette immobilisation ne garantit pas une élimination définitive du risque, car les PFAS peuvent, selon les conditions environnementales et leur composition chimique, se désorber progressivement, c’est-à-dire se décrocher du biochar. Leur mobilité dépend notamment de la longueur de leur chaîne et de leurs groupes fonctionnels, rendant leur comportement difficile à anticiper. C’est pourquoi, une surveillance à long terme des sols amendés avec du biochar reste essentielle pour assurer son efficacité durablement et limiter l’exposition aux PFAS.

Lessiver les sols puis traiter les eaux de lavage

Pour une décontamination efficace des sols pollués par les PFAS, une approche intégrée est essentielle. Le lavage des sols semble une technique prometteuse, permettant de transférer les contaminants vers une phase liquide plus réduite en volume, par rapport à la masse de sol à traiter.

Nos recherches ont démontré que cette méthode peut éliminer plus de 90 % des PFAS des sols contaminés grâce à l’utilisation d’agents de lavage adaptés, par exemple du méthanol mélangé à de l’eau. Cependant, ce processus génère des effluents hautement chargés en PFAS, nécessitant un traitement pour éviter toute pollution secondaire. C’est là qu’intervient le biochar : en capturant et en éliminant efficacement ces polluants des effluents de lavage, il prolonge son utilité au-delà de la remédiation des sols pour s’intégrer au traitement des eaux et des eaux usées.

Mais, si le biochar se révèle particulièrement performant pour adsorber les PFAS à longue chaîne, il peine à capturer les variantes à chaîne courte, plus mobiles et moins hydrophobes. De plus, il reste difficile de séparer le biochar saturé de PFAS de l’eau traitée, et d’assurer la stabilité du biochar et sa réutilisabilité à long terme.

Comment détruire définitivement les PFAS après les avoir capturés ?

Bien que les adsorbants carbonés comme le biochar soient efficaces pour extraire les PFAS de l’environnement, ils ne les détruisent pas, ce qui soulève un problème crucial : les PFAS capturés risquent de réintégrer le milieu naturel, perpétuant ainsi un cycle sans fin de contamination. Par exemple, les matériaux adsorbants mis en décharge peuvent relarguer les PFAS piégés, favorisant leur retour dans le sol et l’eau. Cette problématique souligne l’urgence de développer des technologies capables de détruire définitivement ces polluants.

Actuellement, l’incinération représente l’une des principales méthodes d’élimination des adsorbants saturés en PFAS. En revanche, des incertitudes subsistent quant à son efficacité, aux risques de formation de sous-produits nocifs dans l’air et à son impact environnemental, notamment en raison de sa forte consommation énergétique et de ses émissions potentiellement toxiques.

Face aux limites des stratégies actuelles de gestion des déchets contenant des PFAS, le besoin de solutions innovantes et durables de destruction de ces polluants est plus pressant que jamais.

Le biochar magnétique, une solution innovante pour un traitement intégré

Notre laboratoire a franchi une étape clé en enrichissant un biochar avec de la magnétite (en cours de publication), un minéral de fer naturel également issu des sous-produits de l’industrie sidérurgique – ici aussi, en transformant des déchets en ressources, nous essayons de nous inscrire dans les principes de l’économie circulaire, où chaque résidu devient une opportunité.

Le biochar magnétique conserve les capacités d’adsorption du biochar et offre une séparation simplifiée de l’eau traitée grâce à l’utilisation d’aimants. Cette innovation permet de relever l’un des plus grands défis des méthodes de remédiation actuelles : la récupération efficace du matériau adsorbant.

De plus, le biochar magnétique renforce significativement la dégradation des PFAS, grâce au potentiel catalytique de la magnétite. Le biochar magnétique favorise les processus d’oxydation avancée qui permettent de décomposer les PFAS.

Toutefois, si de nombreuses technologies émergentes de dégradation des PFAS démontrent leur efficacité en phase liquide (notamment dans les eaux contaminées), leur application dans les sols reste limitée en raison de la complexité des constituants du sol.

Nous espérons que notre approche contribue à combler cette lacune et ouvre la voie à une remédiation plus globale et efficace des environnements contaminés par les PFAS.![]()

Khalil Hanna a reçu des financements de l'ADEME, l'ANR et l'UE.

Muhammad Usman a reçu des financements de l'ADEME, l'ANR et l'UE.

![[VOTRE AVIS] Macron sur TF1 : qui l’a mis le plus en difficulté ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/macron-tf1-616x349.jpg?#)

![[#Promo] L’iPad 10 est proposé à seulement 299 euros sur Amazon !](https://static.iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2022/10/iPad-10-2022-Coloris.jpg)

/2025/05/14/sipa-ap22957435-000023-682432a145c6b156980388.jpg?#)

/2025/05/14/gerard-depardieu-l-acteur-cond-682432afaf080661500157.jpg?#)

/2025/05/14/000-1nh75z-68245615155d2924144894.jpg?#)

![Un nouveau cap pour l’autoconsommation [Dossier]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/image-21.png)