Conclave : la chimie des fumées de la chapelle Sixtine

Saviez-vous que la fumée noire qui s'échappe quand aucun pape n'a encore été choisi vient d'une combustion dite « incomplète » ? Connaissez-vous les recettes du Vatican pour communiquer depuis la chapelle Sixtine ?

Saviez-vous que la fumée noire qui s'échappe quand aucun pape n'a encore été choisi vient d'une combustion dite « incomplète » ? Connaissez-vous les recettes du Vatican pour communiquer depuis la chapelle Sixtine ?

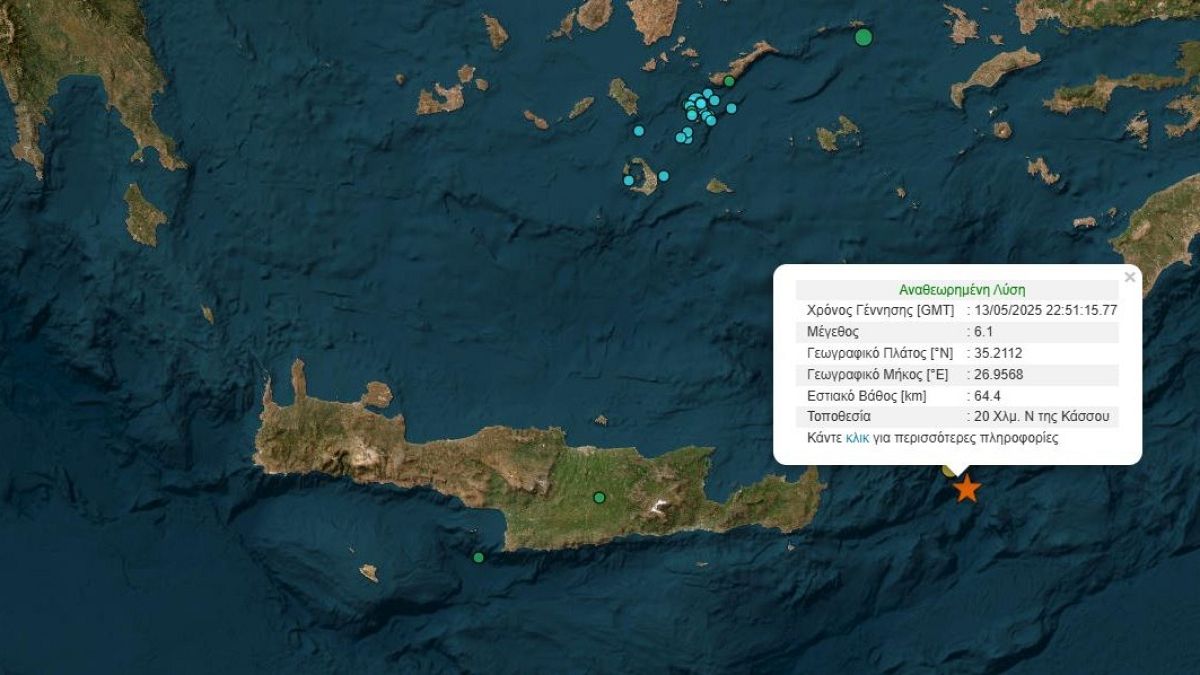

Début mai 2025, 133 cardinaux se sont réunis au Vatican pour élire le nouveau chef de l’Église catholique. Au cours de leurs délibérations, les seules indications de leur progression ont été les panaches de fumée qui s’échappent régulièrement d’une cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine.

La tradition veut que la fumée noire indique que les cardinaux ne se sont pas encore mis d’accord sur un nouveau souverain pontife, tandis que la fumée blanche signale qu’un nouveau pape a été élu. Mais de quels types de fumées s’agit-il exactement ? Voici un coup d’œil sur la science des fumées du Vatican.

La tradition selon laquelle les cardinaux brûlent leur bulletin de vote pour préserver le secret remonte au moins au XVᵉ siècle. Toutefois, ce n’est qu’au XVIIIe siècle, lorsqu’une cheminée a été installée dans la chapelle Sixtine pour protéger les fresques de Michel-Ange de la suie, que la fumée produite est devenue visible pour quiconque se trouvait à l’extérieur de la chapelle.

À l’époque, la fumée n’était pas censée être un signal public, mais une fois qu’elle a été visible, les observateurs ont commencé à l’interpréter comme un indicateur du résultat du vote.

Au XIXe siècle, il était devenu habituel d’utiliser délibérément la fumée : si l’on voyait de la fumée, cela signifiait qu’aucun pape n’avait été élu, alors que l’absence de fumée indiquait que l’élection avait été couronnée de succès. Cette pratique manquait évidemment de clarté et était souvent source de confusion.

Tous les quinze jours, de grands noms, de nouvelles voix, des sujets inédits pour décrypter l’actualité scientifique et mieux comprendre le monde. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !

Le Vatican a finalement cherché à clarifier les choses en officialisant la pratique de la fumata nera (fumée noire) et de la fumata bianca (fumée blanche). Au départ, de la paille humide et du goudron étaient ajoutés aux bulletins de vote qui brûlaient. Comme le savent tous ceux qui ont essayé d’allumer un feu avec du bois ou avec de la paille humide, les combustibles huileux humides peuvent être difficiles à enflammer, mais une fois qu’ils ont pris feu, ils produisent beaucoup de fumée… noire.

C’est le résultat d’une combustion incomplète : l’énergie des flammes est d’abord utilisée pour évaporer l’eau, ce qui maintient la température du feu à un niveau bas. Par conséquent, de nombreuses grosses molécules du goudron (végétal) ne brûlent pas complètement, ce qui entraîne la production de suie et de fumée noire.

Cependant, une fois l’humidité chassée, le feu brûle plus efficacement, produisant principalement de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone. À ce stade, la fumée diminue et devient beaucoup plus légère.

La nature variable de la fumata – combinée à l’interprétation subjective de sa couleur – a provoqué une grande confusion, en particulier lors des conclaves de 1939 et de 1958, car, notamment, on ne savait pas si la fumée grise était plus proche du noir ou du blanc. Dans les années 1970, la méthode de la paille a été abandonnée au profit de mélanges chimiques plus contrôlables. Depuis, cette méthode a évolué pour devenir une méthode sans ambiguïté permettant de générer les signaux de fumée requis.

Les deux recettes actuelles

En 2013, le Vatican a confirmé que ses recettes de fumata consistent désormais en deux recettes bien établies.

La fumée noire est produite avec du perchlorate de potassium (KClO4), une « substance oxydante » qui fournit de l’oxygène à la réaction ; de l’anthracène, un hydrocarbure dérivé du goudron de houille qui sert de combustible lourd produisant de la fumée ; et du soufre pour ajuster la vitesse de combustion et la température.

Il en résulte une réaction de combustion délibérément inefficace, produisant un volume important de particules de carbone non brûlées, c’est une combustion incomplète. Cette abondance de carbone (suie) rend la fumée épaisse et noire – un peu comme la fumée que l’on peut voir en brûlant de l’huile ou du caoutchouc, qui est riche en particules à base de carbone.

La fumée blanche, quant à elle, est produite à l’aide d’un mélange de combustibles beaucoup plus propre et d’un oxydant plus puissant. Le chlorate de potassium (KClO3) – encore plus réactif que le perchlorate – assure une combustion chaude et vigoureuse. Le combustible est du lactose (un sucre), dont la combustion rapide et propre produit de grandes quantités de gaz (vapeur d’eau et CO2), générant un volumineux nuage blanc. Enfin, le dernier ingrédient, la colophane de pin (une résine solide), produit une épaisse fumée blanche lorsqu’il est chauffé, libérant de minuscules gouttelettes et des cendres de couleur claire qui semblent blanchâtres. Les terpènes contenus dans la résine produisent aussi en brûlant une fumée pâle et visible.

Le pouvoir oxydant du chlorate de potassium permet au lactose et à la colophane de brûler rapidement et à haute température, ce qui génère des produits de combustion généralement « propres », ainsi qu’un nuage de vapeur et des particules de résine.

Qu’est-ce qu’une combustion complète ou incomplète ?

- Les réactions de combustion complètes ou « propres », consistent à oxyder complètement le combustible. Ces réactions ne libèrent souvent que de l’eau et du dioxyde de carbone comme produits de réaction (et de la chaleur et de la lumière). Un exemple est la combustion de propane en présence d’oxygène.

- Les réactions de combustion incomplètes génèrent des produits de réaction additionnels, comme de la cendre, de la suie ou du monoxyde de carbone. Ces réactions se produisent lorsque la quantité d’oxygène n’est pas adaptée à celle du comburant. C’est le cas par exemple lors de la combustion du propane s’il n'y a pas assez d’oxygène.

Plutôt que de la suie, la fumée contient alors des gouttelettes microscopiques et des solides fins qui sont blancs ou transparents. Il en résulte un mélange de vapeur et de fumée blanche ou gris clair, qui contraste fortement avec la fumée noire riche en carbone.

C’est ainsi qu’au fil des ans, le signal de fumée du conclave papal est passé d’un sous-produit accidentel de la combustion des bulletins de vote à un outil de communication soigneusement élaboré.

Aujourd’hui, grâce à la chimie, la fumée est reconnaissable entre toutes : d’épaisses volutes noires pour les votes non concluants ou un panache d’un blanc éclatant pour l’élection d’un nouveau pape, comme celle de Léon XIV, ce jeudi 8 mai 2025.![]()

Mark Lorch ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[VOTRE AVIS] Macron sur TF1 : qui l’a mis le plus en difficulté ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/macron-tf1-616x349.jpg?#)

![[#Promo] L’iPad 10 est proposé à seulement 299 euros sur Amazon !](https://static.iphoneaddict.fr/wp-content/uploads/2022/10/iPad-10-2022-Coloris.jpg)

/2025/05/14/sipa-ap22957435-000023-682432a145c6b156980388.jpg?#)

/2025/05/14/gerard-depardieu-l-acteur-cond-682432afaf080661500157.jpg?#)

/2025/05/14/000-1nh75z-68245615155d2924144894.jpg?#)

![Un nouveau cap pour l’autoconsommation [Dossier]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/04/image-21.png)

/2025/05/13/maxnewsspecialtwo182384-6822d40520d0f196828666.jpg?#)

/2025/05/09/capsule-681e27dec04bf920097120.jpg?#)