IA et rédaction : « je rédige, donc je suis »

De plus en plus de personnes se servent de l'IA pour rédiger, certains allant même jusqu'à abandonner totalement cette activité. Est-ce risqué ? On creuse tout ça ensemble.

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour rédiger des contenus suscite de plus en plus de débats, notamment sur ses effets à long terme sur nos compétences en écriture et en pensée critique. Si ces technologies permettent de gagner du temps, elles soulèvent également des questions sur notre dépendance croissante à leur égard et sur l’érosion possible de notre capacité à rédiger, mais aussi plus globalement de notre créativité et notre capacité à penser.

La rédaction : un acte de pensée et de création

Avant d’aborder le débat de l’affaiblissement des capacités rédactionnelles, il est nécessaire de réfléchir au concept même de rédaction, son sens, notamment philosophique : au fond, qu’est-ce que rédiger ?

À première vue, la rédaction peut sembler n’être qu’une simple activité mécanique qui consiste à organiser des mots en phrases, tout ça pour communiquer une idée. Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, rédiger c’est bien plus qu’un vulgaire agencement de mots. C’est un acte de pensée (donc essentiellement un acte humain, on y reviendra plus tard), un processus créatif qui mobilise notre capacité à structurer, analyser et donner du sens. On parle de dimension heuristique de l’écriture : c’est en écrivant que je découvre ce que je veux dire, voire ce que je pense.

Fait intéressant avant d’aller plus loin, Socrate, grand philosophe s’il en est, n’était pas très friand de l’innovation que représentait l’écriture à son époque, lui reprochant de nous rendre fainéants car nous délestant d’une partie de notre devoir de mémoire (l’écriture permettant notamment d’éviter l’oubli en couchant sur le papier nos pensées, nos récits, etc.). Il voyait ainsi l’écriture comme une menace, une perte de compétence au niveau cognitif, n’ayant plus à se souvenir des choses. D’ailleurs, Socrate lui-même n’a quasi jamais écrit, laissant cette basse tâche à son disciple Platon.

Mais rédiger, ce n’est pas que ça : c’est aussi une manière de prendre position dans le monde. Chaque mot choisi, chaque tournure adoptée reflète une vision, une émotion ou une perspective. Loin d’être une simple technique, la rédaction est un miroir de la pensée humaine : elle révèle comment nous percevons, comprenons et interprétons la réalité.

D’un point de vue philosophique, rédiger s’apparente à un acte d’existence. Via la rédaction d’un texte, nous affirmons notre singularité et notre rapport au monde. Jean-Paul Sartre expliquait dans “Qu’est-ce que la littérature” : « L’écrivain a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l’homme aux autres hommes, pour que ceux-ci prennent en face de l’objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité ». C’est dire combien rédiger engage l’être humain dans une quête d’expression personnelle et de dialogue avec le monde, avec autrui.

L’IA et la nature de la rédaction

Face à cette définition, l’arrivée de l’intelligence artificielle soulève des questions fondamentales : peut-on encore parler de rédaction lorsque le processus est en partie délégué à une machine ? La rédaction n’est-elle pas censée refléter une émotion, une pensée, deux concepts profondément humains ? Si l’IA peut, à n’en pas douter, générer des textes cohérents et bien structurés, peut-on quand même parler de “rédaction” à proprement parler ? Ces productions possèdent-elles une profondeur d’intention et de réflexion ? Si oui, est-elle la même que celle d’un humain ?

Les LLM (Large Language Models) comme ChatGPT, qui s’appuient sur d’immenses bases de données textuelles, reproduisent des modèles langagiers appris, mais ils n’ont ni intention ni compréhension véritable : ils font des probabilités, sous-pèsent des éventualités et font des “paris” prédictifs. Ils ne « pensent » pas, au sens propre du terme. La rédaction générée par l’IA est donc dépourvue de la dimension existentielle mentionnée plus haut, de ce lien intime entre l’auteur et son texte.

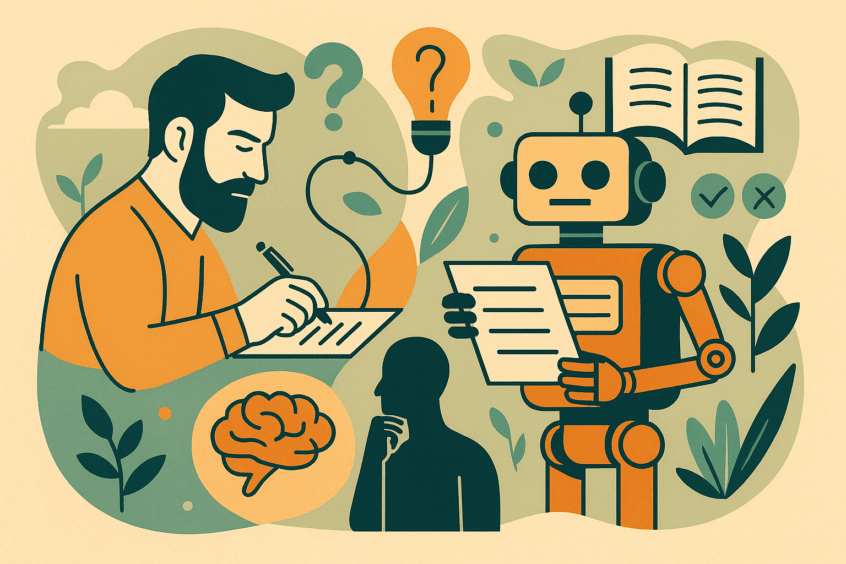

Rédaction et pensée critique : une capacité menacée ?

Si rédiger est un acte de pensée, alors l’usage excessif de l’IA pour produire des textes pourrait non seulement affaiblir notre capacité à rédiger mais plus profondément à structurer et développer nos idées : à penser, au final.

La philosophe Evan Selinger nous dit ainsi « En nous incitant à ne pas trop réfléchir aux mots que nous utilisons, la technologie prédictive peut subtilement changer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres […]. Nous donnons aux autres plus d’algorithmes et moins de nous-mêmes[…] L’automatisation peut nous empêcher de penser. ». Confier à une machine la tâche de rédiger à notre place, est-ce déléguer une partie de notre réflexion, voire de notre humanité ?

Ce risque est particulièrement grand si l’on considère que la rédaction joue un rôle clé dans la construction de la pensée critique, notamment pour les jeunes générations, malléables, en construction et à la fois les plus exposées à l’IA. En effet, l’acte d’écrire implique de faire des choix, de hiérarchiser des idées, de chercher des arguments et de construire un raisonnement cohérent. Ces étapes sont essentielles non seulement pour produire un texte, mais aussi pour développer notre capacité à comprendre et à analyser le monde.

Comment le faire à l’ère de l’IA ? Dans le prochain article, nous creuserons davantage sur les risques que l’IA fait peser sur notre capacité à rédiger, voire à penser. A très bientôt.

Crédit : image réalisée via ChatGPT

.webp)

/2025/05/03/leviathan-c-simon-gosselin-14-min-6815dd082b6db261872113.jpg?#)

/2025/05/05/maxnewsspecialtwo192030-681891522697e966309591.jpg?#)

/2025/05/05/000-44h93bn-6818929fe6959449815107.jpg?#)

/2025/05/05/whatsapp-image-2025-05-05-at-08-36-18-68189d2a665d0830723311.jpg?#)