Expo « Paris noir » au Centre Pompidou : vers un récit diasporique de la scène française

L’expo « Paris noir » au Centre Pompidou dévoile une autre histoire de l’art en France, entre mémoire diasporique et rattrapage institutionnel

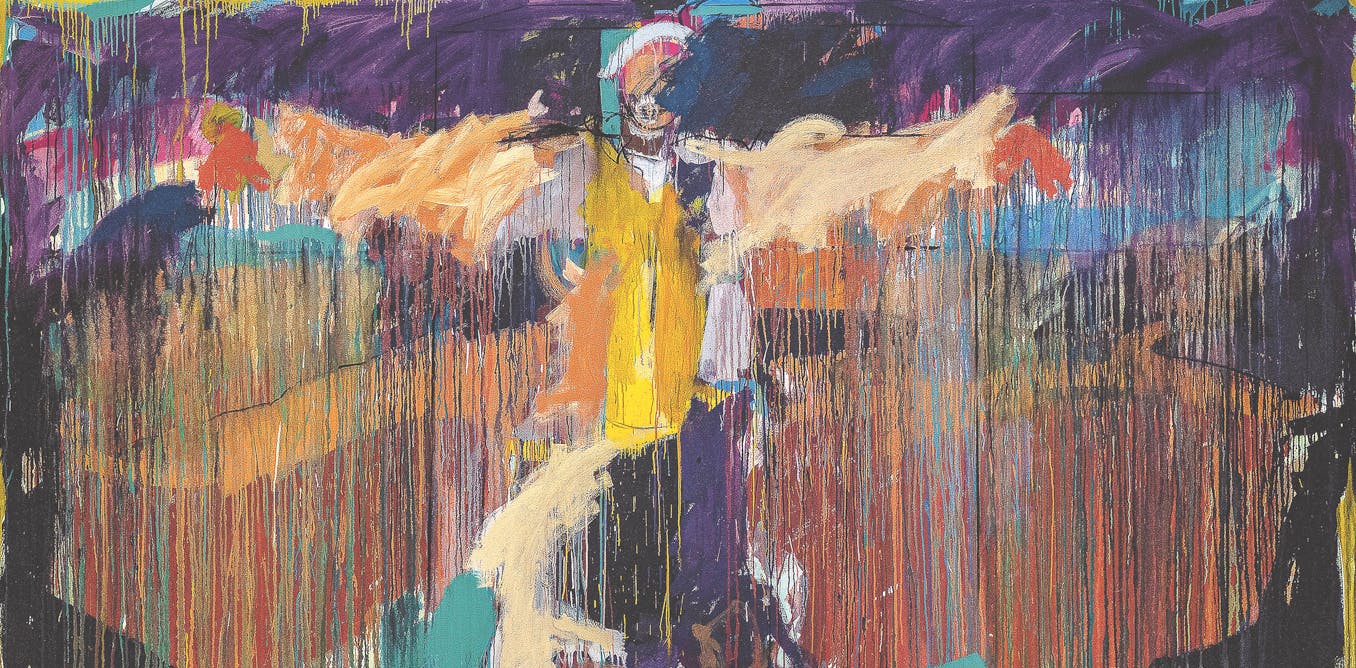

Paris noir, foisonnante exposition au Centre Pompidou, consacre des artistes africains et afrodescendants ayant séjourné à Paris entre 1950 et 2000, et qui, jusqu’alors, n’avaient pas reçu l’attention de l’institution. L’exposition défend la représentation d’un Paris centre de l’internationalisme noir et dévoile un pan important de la scène artistique française de la seconde moitié du XXe siècle.

Comment accueillir ces artistes dans une histoire qui s’est écrite sans eux ? Le Centre Pompidou a fait le choix d’un parcours plutôt chronologique. Le visiteur entre dans l’exposition avec la fondation de la revue Présence africaine en 1947 et un « Paris panafricain ». Il en sort en 1990 avec le premier numéro de Revue noire et « Les nouveaux lieux du Paris noir ». Le parcours se structure par de larges catégories qui aident à situer les œuvres, de l’artistique (abstraction, surréalisme…) à la politico-culturelle (solidarités panafricaines, décolonisations, festivals, clubs de jazz…).

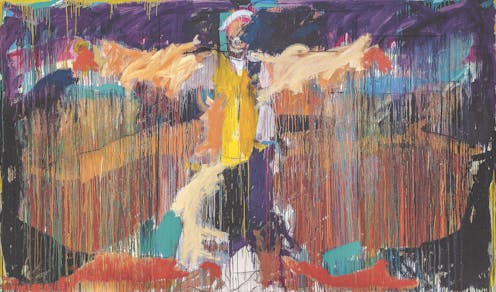

La majorité des artistes sont représentés par une seule œuvre, de quoi produire un effet panoramique. Dans cet état des lieux, des noms sonnent familiers – Wifredo Lam, Hervé Télémaque, Ousmane Sow, Faith Ringold : les arbres qui cachent la forêt. Des figures tutélaires sont promues : le Sud-Africain Gerard Sekoto, dont un autoportrait a été sélectionné pour l’affiche, l’Africain-Américain Beauford Delaney dont les peintures, travaillées par une tension entre post-impressionnisme et abstraction, ponctuent l’exposition comme un fil rouge, Édouard Glissant dont une installation de Valérie John, inspirée de la poétique de la relation du penseur martiniquais, dessine la circularité du parcours.

La sur-représentation des artistes africains-américains interpelle. Elle peut s’expliquer par le fait que leurs œuvres sont plus accessibles et mieux documentées. D’autres artistes ont laissé peu de traces de leur passage parisien, les critiques leur ont trouvé peu d’intérêt, et les œuvres n’ont que rarement été collectionnées. Pour tenter de contrecarrer cette difficulté, les équipes de l’exposition Paris noir ont effectué des investigations poussées et ont mis en place une politique d’acquisitions d’œuvres.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Décentrer le filtre parisien

Ceci étant, un biais ethnocentrique consisterait à aborder l’exposition par le thème de la « découverte » d’artistes. Les théories décoloniales nous apprennent à manier avec précaution ce type d’inclination. Adopter un regard décentré entraîne une autre perspective. Car la plupart des artistes exposés sont déjà reconnus et situés dans des histoires de l’art nationales : les artistes africains-américains bien sûr, mais aussi Ben Enwonwu, artiste officiel au Nigeria, Kra N’Guessan et Yacouba Touré représentants du mouvement ivoirien Vohou Vohou, même Sekoto, réintégré malgré son exil dans le cadre d’une histoire sud-africaine de l’art, ou encore l’œuvre de son ami Wilson Tibério, principalement discutée et analysée au sein d’un art moderne brésilien, ce qui peut avoir pour conséquence de pacifier sa trajectoire et son œuvre.

Si l’originalité n’est pas à chercher dans la liste des artistes elle-même, elle réside davantage dans les liens qu’elle entretient avec Paris, qu’ils soient épisodiques ou durables. Ce point de vue ne facilite pas l’affaire.

Dans la République mondiale des lettres (2008), de Pascale Casanova, Paris est identifiée à la capitale de l’espace-monde littéraire, au moins jusque dans les années 1960 : être déclaré écrivain à Paris produit sa consécration mondiale. Centre prescripteur, Paris ne l’est déjà plus dans le domaine des arts plastiques. Pour les artistes exposés, l’expérience parisienne est plurielle. Tour à tour métropole coloniale, capitale françafricaine, ville de passage, ville refuge, ville étudiante, lieu de naissance : ces usages de Paris, cette multiplicité des trajectoires appellent, pour aller dans le sens de l’anthropologue Jean-Loup Amselle, à penser le réseau, le global premier par rapport au local.

Un rattrapage institutionnel

Aussi, le moindre des mérites de l’exposition est de lancer un défi aux historiens de l’art qui s’orientent en suivant le récit héroïque des avant-gardes. Ce parcours univoque marginalise des histoires aux tempos distincts. Peu des artistes exposés ont évolué au sein d’un mouvement artistique reconnu comme le Sud-Africain Ernest Mancoba, membre de CoBrA, le Cubain Wifredo Lam, proche des surréalistes, ou l’Haïtien Hervé Télémaque, associé à la figuration narrative. L’unité de lieu parisienne peut réanimer le réflexe de cerner une école de Paris noir, de chercher une cohérence dans une géographie statique. Mais il leur faudra abandonner leur méridien de Greenwich et s’ouvrir à d’autres formes de hiérarchies au sein de la scène française. Il leur importera de se doter d’outils propres à rendre leurs œuvres lisibles.

Cette exposition est un « rattrapage institutionnel », défend Alicia Knock, sa commissaire principale. Il est vrai que Paris noir aurait pu être attendue dans les années 1990 comme une suite, ou une réponse, à la fameuse exposition Magiciens de la terre organisée en 1989 par le Centre Pompidou et La Villette. Cette dernière a constitué un jalon dans la définition d’une géographie mondiale de l’art, tout en étant l’objet de vives critiques (principalement anglo-saxonnes). En effet, la sélection des artistes était perçue comme exotique ou primitiviste et contribuait à faire penser que l’ensemble des artistes vivant en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Océanie, étaient comme figés dans des traditions, imperméables à toute modernité – technique, intellectuelle et artistique, et donc encore en situation d’altérité radicale vis-à-vis de l’Occident.

Plus que les Magiciens de la terre, Paris noir évoque l'esprit d'une autre exposition : The Other Story. Afro-Asian Artists in Post-War Britain. Également organisée en 1989, mais à la Hayward Gallery de Londres, cette exposition est la première rétrospective d’artistes africains, caribéens et asiatiques vivant en Grande-Bretagne, faisant valoir leur contribution à l’histoire de l’art moderne du pays. Paris noir ne traite pas cet axe historique pour le France, l’exposition parisienne est plus attentive à proposer un premier état des lieux, mais elle laisse suffisamment d’indices pour s’y atteler.

Autrement dit, Paris noir doit se visiter non comme un aboutissement, mais comme un point de départ vers le but d’approfondir, préciser et raconter un récit diasporique de l’art en France.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.![]()

Cédric Vincent ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/05/12/fauxparis-682249ca5318e703910796.jpg?#)

/2025/05/12/festival-de-cannes-retour-sur-les-plus-gros-scandales-de-l-evenement-68225b0fad736238314184.jpg?#)

/2025/05/12/video-28-68225e6a8dd59250420407.jpg?#)

/2025/05/12/festival-de-cannes-j-etais-une-jeune-actrice-qui-essayait-de-survivre-juliette-binoche-revient-sur-ses-debuts-sur-le-tapis-rouge-682262188ce90785310633.jpg?#)

/2025/05/12/video-27-6822558621a00062027265.jpg?#)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)

/2023/11/02/image-2-6543d338f03f9838208072.jpg?#)