Au lycée, mobiliser la pensée antique pour appréhender la crise environnementale

En prenant appui sur les mythes et les concepts antiques, le projet Philia aide les lycéens à réfléchir sous un autre angle aux liens entre les sociétés humaines et leur environnement.

En prenant appui sur les mythes et les concepts antiques, le projet Philia aide les lycéens à réfléchir sous un autre angle aux liens entre les sociétés humaines et leur environnement, afin de mieux affronter la crise écologique.

« Au commencement fut le Chaos, puis la Terre aux larges flancs, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants ». En récitant en chœur ces vers du poète grec antique Hésiode, un groupe de lycéens chemine le long de l’étang Saint-Nicolas, à Angers, par une belle matinée de printemps, provoquant la surprise amusée des quelques promeneurs qui les croisent.

Cette performance poétique clôt une séance d’atelier en extérieur proposée par des étudiants et des enseignants chercheurs de l’Université d’Angers dans le cadre d’un projet de recherche-action participative.

Du terme grec désignant à la fois l’amitié et l’attachement à la nature, le projet « Philia » est né d’une volonté de mettre en lien deux constats rarement associés. D’une part, l’érosion progressive de la culture classique, héritée de l’Antiquité gréco-romaine, longtemps fondamentale dans la constitution des sociétés européennes modernes.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

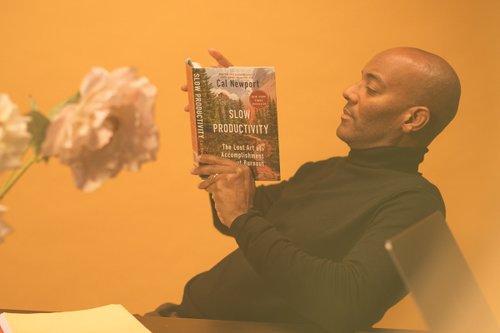

Notons que, paradoxalement, cette érosion n’empêche pas le maintien, dans des formes renouvelées, d’une appétence certaine des jeunes pour les mythes et traditions transmis par l’Antiquité. C’est ce qu’illustrent, chacun à leur manière, les succès commerciaux et populaires de films tels que 300, de jeux vidéos tels qu’Assassin’s Creed Odyssey (dont le potentiel de transmission culturelle n’est pas à négliger, comme l’illustre par exemple la reconstitution du personnage de Socrate, avec qui les joueurs peuvent dialoguer à loisir), les livres de Madeleine Miller ou les mangas de Mari Yamazaki.

L’autre constat mis en dialogue avec le précédent est la perte de l’expérience de nature, dans le contexte général de la crise écologique, qui peut être source de diverses éco-émotions, au cœur de plusieurs débats scientifiques récents.

L’objectif du programme Philia est donc de mettre les élèves en contact avec certaines œuvres de la tradition classique gréco-romaine afin de travailler sur ce que l’anthropologue australien Glenn Albrecht nomme les « émotions de la terre ». Cette démarche s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche menés ces dernières années dans les domaines des humanités environnementales, de l’écopsychologie et des sciences participatives.

Tisser des liens entre l’expérience sensible et la littérature

Les ateliers organisés à destination des lycéens dans le cadre de Philia visent à leur permettre de tisser des liens entre expérience sensible et littérature à travers un corpus de textes antiques traitant de la question de la nature. Autant que faire se peut, ces séances ont lieu en extérieur, dans une démarche dite de « classe dehors », une situation inédite pour la plupart des élèves participants.

En effet, si l’enseignement hors les murs connaît un grand renouveau en France depuis le premier déconfinement, cette dynamique concerne principalement les élèves du primaire, et moins ceux du secondaire et du supérieur, à l’exception notable des élèves et étudiants de l’enseignement agricole. Les adolescents sont pourtant, comme les enfants, confrontés à l’extinction de l’expérience de nature. Ce manque de contact avec le milieu dit « naturel » est la cause d’une insensibilité grandissante à la perte de larges pans de la biodiversité ou au changement climatique.

Cette démarche s’inspire en partie de la paideia, l’éducation antique, qui accordait une place aussi importante à la formation du corps qu’à celle de l’esprit, et qui se déroulait en large part en extérieur, dans des lieux qui, certes, ont donné leur nom à des institutions modernes consacrées à l’enseignement, mais en perdant le lien avec l’extérieur. Que l’on songe au terme « Lycée », qui évoque aujourd’hui un bâtiment fermé et des salles de cours éclairées aux néons, alors que dans l’Antiquité il s’agissait d’un jardin arboré dans lequel Aristote et ses disciples se livraient à des promenades philosophiques.

Il ne s’agit certes pas de chercher dans un passé grec fantasmé un hypothétique modèle d’éducation, voire de société, mais au contraire de mettre en dialogue, de manière critique, différents modes d’être au monde, pour prendre du recul vis-à-vis de catégories impensées telles que « la Nature » ou « l’Antiquité », dans la tradition des travaux d’anthropologie historique du monde grec antique menés en France par Jean-Pierre Vernant et « l’école de Paris ».

À l’aune, donc, d’une paideia antique largement revisitée en fonction des normes modernes, les ateliers proposés aux lycéens dans le cadre de Philia œuvrent à solliciter les capacités de perception sensorielle des élèves et leur intérêt pour les mythes, par exemple par des jeux d’identification visuelle et tactile d’essence d’arbres, grâce aux écorces, comme le chêne, le hêtre ou le pin, la reconnaissance auditive d’oiseaux (cygne, hirondelle, mouette, etc.) ou encore une exploration olfactive de la pharmacopée méditerranéenne, doublée d’une dégustation de tisanes concoctées par les élèves leur sont proposées.

Un regard antique sur l’environnement

La dimension ludique est très importante dans l’esprit de ces ateliers, qui cherchent à renouer avec l’étymologie grecque de l’école : la « scholè », le temps libre heureux des loisirs joyeux, temps d’étonnement et d’enthousiasme propice à la réflexion philosophique formatrice du citoyen.

C’est pourquoi ces activités ludiques sont toutes accompagnées de la lecture et de la récitation de récits mythiques, choisis pour leur lien avec la thématique. Ils permettent d’engager une discussion autour de leur signification écologique : que signifie le fait qu’un arbre comme le laurier puisse être considéré comme une métamorphose d’une nymphe poursuivie par Apollon ? Qu’un chêne à Dodone puisse être considéré comme un oracle de Zeus ? Que l’hirondelle et le rossignol soient de jeunes filles transformées en oiseaux ? Que des humains soient nés d’un cygne, d’un arbre ou d’une pierre ?

L’objectif est de signaler aux élèves plusieurs entrées antiques qui permettent de réfléchir d’une autre manière à la crise écologique actuelle et aux différents rapports des sociétés humaines avec leur environnement. Des fragments d’auteurs présocratiques permettent de nourrir la discussion collective avec des concepts tels que l’hybris (démesure), le métron (mesure), la phusis (nature), le kosmos (monde organisé autour du principe de l’harmonie universelle), etc.

Certains fragments, découverts dans le contexte d’un jeu de rôles reprenant les éléments du mythe du héros Cadmos et de son épouse Harmonie, peuvent être appris par cœur par des groupes d’élèves et récités en cheminant afin de faciliter l’exercice. Souvent peu familiers des techniques de mémorisation, les élèves sont alors encouragés à se reposer sur ce qui les environne pour « déposer » des fragments de textes en différents endroits, et à se les remémorer ensuite en refaisant mentalement le chemin, à la façon des orateurs antiques.

La marche est ainsi utilisée pour s’approprier et le texte et l’espace vécu, s’appuyant sur les principes de la pédagogie « tête corps cœur » et de la classe-promenade, et contribue à renforcer les « attachements » des élèves aux êtres vivants qui les entourent.

Une perspective de « biodiversité des savoirs »

En les faisant cheminer aux côtés d’Hésiode et des présocratiques, Philia invite les élèves à user d’un nouveau régime d’attention, fondé sur les liens au vivant. À travers cette expérience littéraire et synesthésique commune, le programme veut aider au dialogue entre sciences humaines et sciences « dures », dans une perspective de « biodiversité des savoirs ».

Utile aux lycéens, cette approche l’est également pour les étudiants participant au programme en ce qu’elle constitue une préfiguration des modules de Transition écologique et de développement soutenable (TEDS), obligatoires pour tous les premiers cycles universitaires dès la rentrée de septembre 2025. Plus largement, il s’agit, pour les séances en extérieur, de contribuer à « accroître la surface sensible des élèves », selon les mots de l’inspecteur de circonscription Eric Fleurat, grand promoteur de la classe dehors, trop tôt disparu.

Vécue en collectif, l’expérience du dehors permet de faire circuler différemment les savoirs, modifiant la qualité de réception des messages chez des élèves qui souffrent souvent d’une impression de surcharge informationnelle ou de répétition des discours liés à la transition écologique. Hors de la salle de cours et au moyen de supports rarement utilisés sur ces questions, les ateliers menés dans le cadre du programme Philia proposent donc une méthode et un éclairage issus de la tradition antique pour traiter de « questions socialement vives », telles que l’extinction du vivant et l’anthropocène, et contribuer à une pédagogie de la robustesse.

Science et Société se nourrissent mutuellement et gagnent à converser. La recherche peut s’appuyer sur la participation des citoyens, améliorer leur quotidien ou bien encore éclairer la décision publique. C’est ce que montrent les articles publiés dans notre série « Science et société, un nouveau dialogue », publiée avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

/2025/05/12/000-467m2el-1-6821f7b62e4e1747974691.jpg?#)

![Bilan 2024 : Les nouveautés Agorapulse pour booster votre stratégie sociale [Infographie]](https://www.agorapulse.com/fr/blog/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/FR-New-Favorite-Agorapulse-Features-of-2024-Blogpost-Header-scaled.jpg?#)

/2025/05/12/maxnewsfrfive971055-6821e1fe4fa64192274711.jpg?#)

/2025/05/12/gettyimages-1400527217-4-68222992ea86e406433214.jpg?#)

/2025/05/12/075-kyriazis-ledeuxie240514-npqiq-2-6821dd0eb9000747601038.jpg?#)