Eusko basque : une monnaie locale coopérative

Lancée en 2013, l’Eusko basque est la principale monnaie locale d’Europe. Une étude montre que son usage rend ses utilisateurs… plus coopératifs.

Lancée en 2013, l’Eusko basque est la principale monnaie locale en Europe. Une étude menée à Bayonne montre que son usage ne favorise pas seulement les circuits courts, mais il semble aussi rendre les utilisateurs… plus coopératifs.

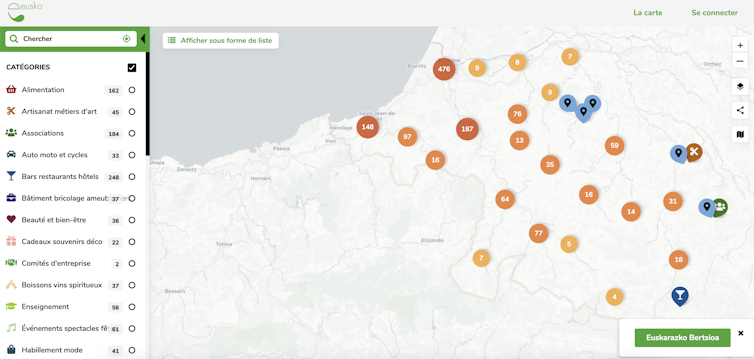

Alors que la guerre des monnaies fait rage, entre le dollar, l’euro ou même le yuan, la question des monnaies locales revient sur le devant de la scène. Les monnaies locales complémentaires, ou monnaies locales convertibles, sont des dispositifs monétaires mis en place à l’échelle d’un territoire pour favoriser l’économie locale. Échangeables à parité avec l’euro (1 eusko = 1 euro), mais utilisables uniquement au sein d’un réseau restreint d’acteurs – commerçants, associations, institutions –, elles visent à réorienter la consommation vers des circuits courts.

Si leurs dynamiques ont largement nourri la réflexion théorique, les monnaies locales complémentaires font l’objet de bien moins d’analyses empiriques sur leurs retombées concrètes. Elles n’en demeurent pas moins un phénomène significatif au sein des initiatives d’innovation sociale. Plus de 4 500 expériences de ce type ont été recensées dans la littérature au cours des trente dernières années.

En France, l’Eusko, lancée en 2013 au Pays basque, est souvent citée comme un modèle. Avec plus de 5400 utilisateurs, 4,4 millions d’euskos en circulation et un volume de transactions de 6,5 millions d’euskos en 2024, il s’agit de la première monnaie locale d’Europe. Mais l’usage de ces monnaies peut-il avoir un effet sur les comportements individuels ? Notre étude menée à Bayonne montre que l’usage de l’Eusko ne favorise pas seulement les circuits courts, il semble aussi rendre les utilisateurs… plus coopératifs.

Lab-in-the-field

Pour explorer cette hypothèse, nous avons conçu une expérience de type « lab-in-the-field », c’est-à-dire un test comportemental inspiré des méthodes expérimentales classiques mais réalisé dans un cadre naturel. Ici, les cafés et librairies du centre-ville de Bayonne.

Nous avons recruté plus de 300 volontaires pour jouer à un jeu dit de « l’ultimatum », une expérience bien connue en économie comportementale. Le principe est simple : un joueur, le « proposeur », propose une partition d’une somme d’argent avec un autre joueur, le « répondant ». Ce dernier peut accepter ou rejeter l’offre. En cas de refus, aucun des deux ne gagne. Dans cette version de l’expérience, chaque participant prend sa décision avant de connaître celle de l’autre. Cette méthode permet d’évaluer les préférences de manière isolée, ainsi que les seuils d’acceptabilité de chacun.

Mais cette fois, la nouveauté résidait notamment dans la monnaie utilisée pour jouer : certains participants jouaient avec des euros, d’autres avec des Euskos. Nous voulions savoir si la seule présence de cette monnaie locale, qui incarne un engagement collectif, pouvait influencer les choix des joueurs.

Déclencheur de coopération

Les résultats sont frappants. Les utilisateurs réguliers de l’Eusko se montrent significativement moins enclins à rejeter les offres lorsqu’ils jouent avec la monnaie locale plutôt qu’en euros. Autrement dit, face à une offre jugée imparfaite, ils choisissent plus souvent de l’accepter quand l’interaction se déroule en eusko. Ce comportement reflète une baisse de la réciprocité négative, c’est-à-dire une moindre tendance à « punir » une proposition perçue comme « injuste ».

En revanche, un tel effet n’est observé chez les non-utilisateurs de l’Eusko, les échantillons ayant été randomisés. Nous en concluons que c’est bien l’usage régulier de la monnaie locale, et non une quelconque différence individuelle préalable, qui déclenche ce réflexe coopératif.

Valeurs communes

Pourquoi une simple monnaie aurait-elle ce pouvoir ? Notre étude avance une interprétation théorique : l’Eusko active des intentions collectives déjà présentes chez ses utilisateurs. Autrement dit, en manipulant la monnaie, les participants se reconnectent à un engagement latent envers la solidarité locale. La monnaie devient un marqueur de valeurs communes, à la fois symboliques et morales, qui influe sur la manière dont les joueurs interprètent la situation.

Ce mécanisme peut être éclairé par la théorie dite des « buts-cadres » ou goal-framing theory), selon laquelle notre comportement est façonné par des objectifs activés de manière contextuelle. Trois types de cadres coexistent : le cadre hédonique avec la recherche du plaisir/bien-être immédiat, le cadre de gain avec la recherche d’un intérêt personnel matériel à long terme et le cadre normatif avec l’adhésion à des règles et valeurs collectives.

Dans ce contexte, l’Eusko ne crée pas de nouvelles motivations. Elle semble réactiver un cadre normatif préexistant chez les utilisateurs réguliers : un rapport au collectif, à la solidarité et à la coopération. En rendant ces objectifs saillants, la monnaie infléchit leur comportement de manière moins compétitive, plus conciliante.

Relocaliser l’économie

Le changement de monnaie dans cette expérience n’a pas modifié le comportement des « proposeurs », qui ont dans l’ensemble proposé une répartition équitable. Sans doute en raison du caractère public de l’expérience et d’un biais de désirabilité sociale ? L’effet observé concerne uniquement les « répondants », ceux qui acceptent ou refusent une offre. Les résultats confirment une intuition partagée par de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire : les dispositifs alternatifs comme les monnaies locales ne sont pas neutres.

L’Eusko, comme d’autres monnaies locales en France, a souvent été défendu pour sa capacité à relocaliser l’économie et à renforcer les circuits courts. Cette étude montre qu’elle pourrait aussi jouer un rôle plus subtil mais tout aussi important : renforcer les normes de coopération au sein d’une communauté engagée. Ces résultats relancent les débats sur le rôle des outils monétaires dans la transformation sociale. Ils suggèrent une voie prometteuse pour la recherche : analyser non seulement les effets économiques directs de ces innovations, mais aussi leur capacité à façonner les représentations mentales et les comportements collectifs.

Si des dynamiques identitaires liées au contexte basque sont parfois évoquées pour expliquer le succès de l’Eusko, celui-ci semble toutefois davantage porté par un contexte socio-politique fertile façonné par des décennies de mobilisation territoriale et de construction de la confiance.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

![J'ai vu le futur du solaire à Munich [VLOG]](https://lokan.fr/wp-content/uploads/2025/05/lokan-salon-solaire-munich-1280x853.jpeg)

/2025/05/12/palais-vue-68220dcb7a25b058257327.jpg?#)

/2025/05/12/le-stress-commence-a-bien-monter-a-avoue-laurent-lafitte-maitre-de-ceremonie-du-78e-festival-de-cannes-68220da655000666749156.jpg?#)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)

/2025/05/09/capsule-681e27dec04bf920097120.jpg?#)