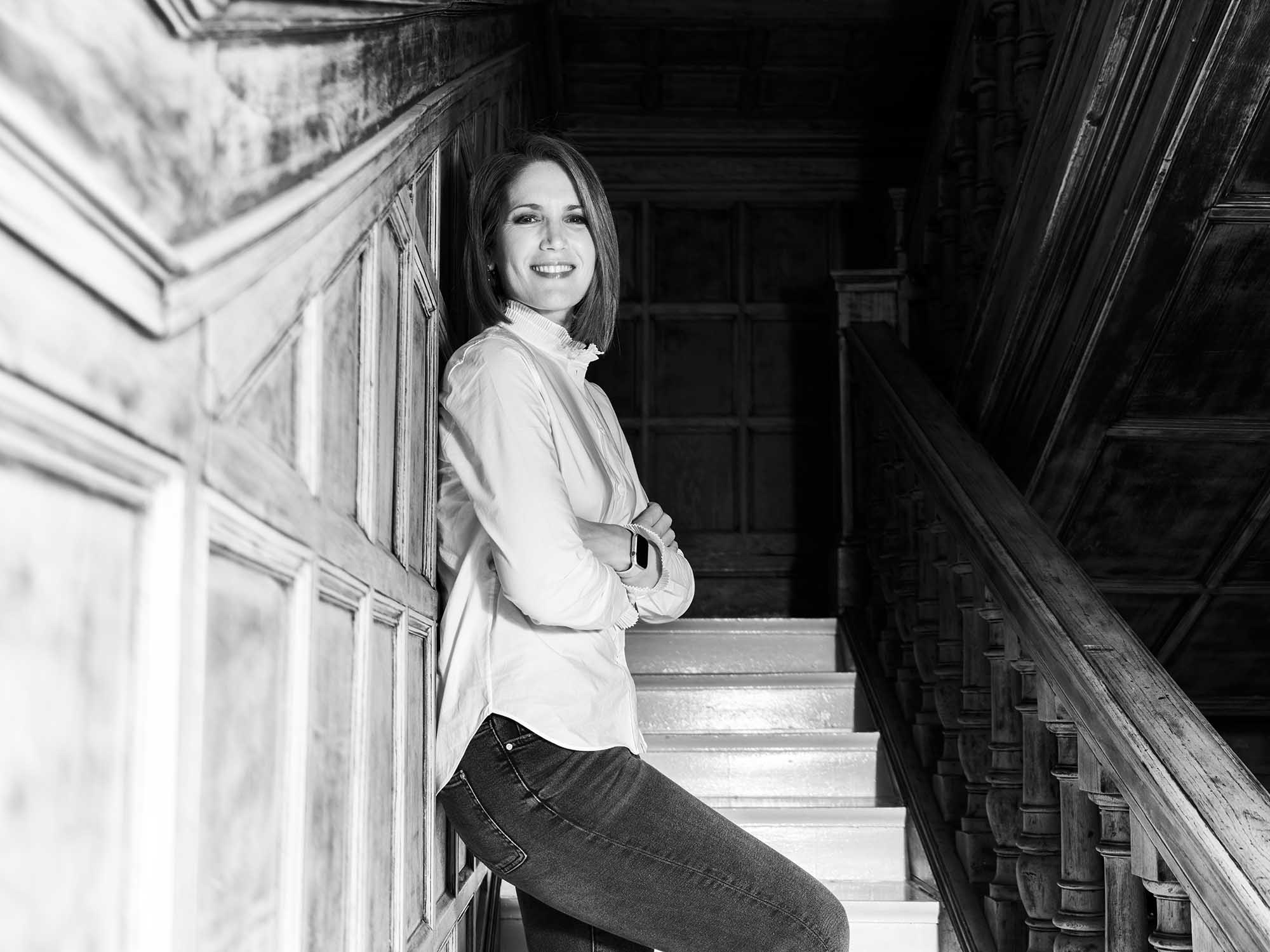

Silvia Intxaurrondo: “Silenciar la violencia es como negarla”

Cuando Silvia Intxaurrondo estaba en el instituto, su profesora le mandó hacer un ejercicio muy particular: reescribir el final de La colmena de Camilo José Cela. Después de leer la tarea, su maestra le dijo: "No dejes de escribir, Silvia". En ese momento, algo empezó a bullir en su cabeza: "Pensar en un nuevo final es algo mágico, ¿cómo será escribir una novela desde el principio?". Varias décadas después, Silvia ha materializado su deseo de terminar una novela con la publicación de Solas en el silencio (Harper Collins), un libro sobre lo peligroso que puede ser el silencio. La entrada Silvia Intxaurrondo: “Silenciar la violencia es como negarla” aparece primero en Zenda.

Cuando Silvia Intxaurrondo estaba en el instituto, su profesora le mandó hacer un ejercicio muy particular: reescribir el final de La colmena, de Camilo José Cela. Después de leer la tarea, su maestra le dijo: “No dejes de escribir, Silvia”. En ese momento, algo empezó a bullir en su cabeza: “Pensar en un nuevo final es algo mágico. ¿Cómo será escribir una novela desde el principio?”. Varias décadas después, Silvia ha materializado su deseo de terminar una novela con la publicación de Solas en el silencio (Harper Collins), un libro sobre lo peligroso que puede ser el silencio; como decía Lorca en Bodas de sangre: “Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima”. La historia de Solas en el silencio es áspera y cruda, el ambiente es opresivo; Intxaurrondo no busca la complacencia. Pero esos obstáculos que la autora le pone al lector no le impiden avanzar, gracias al ritmo vertiginoso y a unos personajes poco definidos, que se retratan por sus actos y, como asegura la autora, “no están encarcelados en una descripción física”. El camino por el que transita el lector no es cómodo, pero incluso en ese espacio gris, casi negro, como es el Sopuerta en el que se localiza la historia, puede haber una esperanza, un consuelo. Buscar ese final para las tramas y los personajes fue lo más difícil para Silvia, pero lo que ella no sabía es que el epílogo a su obra estaba por escribir. Después de la presentación de Bilbao, al finalizar el acto se pasó al momento de las firmas. En la enorme cola que se formó en la Biblioteca Bidebarrieta había una mujer que aguardaba paciente con su ejemplar en las manos. Cuando le tocó su turno, dudó si su antigua pupila la iba a reconocer. La periodista se la quedó mirando y enseguida descubrió a quién tenía enfrente: era Mónica, su profesora de literatura. Maestra y alumna se fundieron en un abrazo. El círculo se había cerrado; Solas en el silencio ya tenía su punto final.

*****

—”Callad. Que nada cambie”. Con esta frase comienza el libro. El silencio puede ser un arma de destrucción masiva.

—Por supuesto. En el caso de la novela y en el de muchas historias que nos encontramos cada día. El silencio asegura la impunidad de la violencia. Silenciar la violencia es como negarla.

—La soledad está muy presente en el relato desde el propio título, Solas en el silencio, y también en el nombre de una de las protagonistas.

—Y ese personaje, el de Soledad, es justo el que está al margen del sistema; por su condición de amortajadora no tiene cabida en la sociedad. Ella es una apestada. Su oficio está considerado el más bajo en el escalafón y no le hacen ni siquiera un hueco en la comunidad. Mejor ni tocarla, ni arrimarse a ella y tampoco relacionarse con ella.

—A mitad de la novela, descubrimos cómo la madre de Soledad dice que con ese nombre la había condenado y que quizás la tendría que haber llamado Esperanza. Los nombres son importantes.

—Ella quería llamarla Soledad por la sensación que le deja la muerte temprana de su marido, del padre de la niña. La mira a los ojos y decide ese nombre por la tristeza de la pérdida, pero cuando Sole empieza a dar sus primeros pasos y se muestra como una niña alegre, entonces es cuando piensa que debía haberla llamado Esperanza.

—Hemos hablado de la soledad, del silencio, y nos falta otro de los grandes temas de su libro, los secretos. En un pueblo pequeño como el Sopuerta de la novela, esos secretos son los que favorecen la impunidad del silencio que mencionaba.

—En este relato los secretos son el hilván del día a día. Y desde la primera página, al lector le queda claro que ese hilván se lleva cosiendo generación tras generación. Y hasta ahora les ha ido muy bien a los vecinos haciéndolo así; ellos saben sobrevivir cuando hay silencio. Lo que les resulta chocante es lo que puede pasar si se denuncia lo que está sucediendo. Esto se transmite de padres a hijos para que siga siendo así. Cuando el lector va avanzando en la novela, descubre la gran paradoja: quien rompa ese silencio acabará con la cadena de violencia que hay en el pueblo.

—Ahí le sale la vena de la periodista que quiere acabar con ese silencio.

—Sí. (Risas) Cierto. Las personas que están viendo cómo hay vecinos que sufren violencia no son ajenas a esta situación. Lo que pasa es que resulta más cómodo mirar hacia otro lado y no denunciar. Y como es más cómodo, callan. Qué injusticia, ¿no?

—Eso lo podemos trasladar a cualquier otro tiempo, a la actualidad…

—Y a otros colectivos. Por eso mismo en la novela, que se desarrolla entre los años 1975 y 1976, no hago referencias temporales, porque es una historia que podía ocurrir hoy mismo. No importan tanto ni la ambientación ni el tiempo porque quizás las cosas no han cambiado tanto.

—En ese final del franquismo el dictador ha muerto, pero la libertad no llega. Los caciques siguen conservando su poder.

—Claro. El alcalde, que es un maltratador y un depredador, gobierna el pueblo como un cacique. Además, ese caciquismo lo ha heredado de su padre. Y eso es algo que no sólo lo ve él como natural, sino todo el pueblo. Llevan tanto tiempo gobernados por ese sistema que cualquier otra alternativa les parecería extraña.

—En ese tiempo en el que se desarrolla la novela, además del final de la dictadura surge el terrorismo de ETA. ¿Por qué no ha querido incorporar esos hechos a la narración?

—Porque he querido descontextualizar totalmente la historia. La ubico en esos años, entre el 1975 y el 1976, por si el lector se hace la pregunta. Hay pistas, como esas cosas que ocurrían en ese pueblo en esa época: el amortajamiento de los fallecidos. Creo que, al descontextualizarla, la historia gana en universalidad.

—También están muy presentes en el relato las supersticiones: el canto del cárabo, la mala suerte de los matrimonios entre amortajadores y enterradoras, el mal presagio del viento del sur…

—Muchas veces esas supersticiones son una metáfora de la culpa. Cuando alguien dice “va a venir el cárabo y se va a llevar un alma, y va a ser la mía” o cCon el viento del sur llega la mano del diablo”, lo afirma porque está convencido de que ha hecho algo malo. Se trata de transformar en sobrenatural un sentimiento tan natural como la culpa. Y lo mismo con el remordimiento y el castigo que van asociados a la culpa.

—Retomemos la figura del cacique de Sopuerta. Además de corrupto y ladrón, es un maltratador y un torturador. Él se cree intocable. Y lo es, curiosamente, gracias a algunas mujeres del pueblo, como Rosarito. Aquí no hay rastro alguno de sororidad.

—Ella se siente cómoda con lo conocido. Y eso que ella se podría enfrentar al alcalde por la tortura que realiza sobre varios miembros de su familia. Pero ella se siente a salvo en las convenciones sociales que le han transmitido y que ha vivido. Ella prefiere un cacique conocido, que le puede dar una sensación de protección, a buscar un enfrentamiento con el sistema con la incertidumbre de no saber cómo va a acabar esa historia. Rosarito ejemplifica como nadie ese silencio usado como impunidad. Rosarito no es una persona buena, pero, al final, es el silencio de las personas buenas el que contribuye a que los delitos de los malvados queden sin castigo. Y ese es el mensaje de Solas en el silencio: “Si los buenos alzan la voz, van a acabar con los crímenes de los malos”.

—Se ha reeditado el libro de Slavenka Drakulić No matarían ni una mosca, sobre los juicios a los criminales de guerra de los Balcanes, y en él hay un hecho recurrente en todos los relatos: el silencio.

—Sí. Es que se ha hablado muy poco de este tema: el silencio acaba siendo el culpable de todo lo malo. Si alguien comete un crimen, se conoce, es detenido y hay una condena, al menos, hay justicia con la víctima. Pero el silencio es la mayor injusticia que puede sufrir una víctima. Imagina una mujer que está siendo agredida y todo el mundo lo está viendo. Y que su entorno más cercano sea el primero que pida callar. Hay un capítulo que me resultó especialmente duro de escribir, cuando cuento cómo las muchachas violadas acuden al médico. Ellas van a la consulta para explicar que les ha pasado algo malo, y ese doctor les dice que llamen a su madre. Su objetivo no es consolarlas, sino ver si son capaces de denunciar la violación. Cuando llega la madre, la chica siente una gran vergüenza y, efectivamente, no denuncia. Y a todo esto, la madre se calla. Para explicarlo uso una expresión terrible en el libro: si la madre denunciase la violación, su hija se convertiría en “mercancía averiada”; esa chavala se convertiría en una apestada social, porque no podría casarse con nadie. En algunos casos les dan unas infusiones para abortar, esas hierbas no funcionan, y el pueblo se llena de bastardos.

—Ese médico me parece el personaje más cruel del libro.

—Es el cooperador necesario. Ese médico es el primero que echa tierra sobre lo que ha sucedido. Cuando le llega una chica que ha sido violada, él tendría que decirle: “No te preocupes, vamos al cuartelillo a denunciar. Yo te voy a acompañar”.

—Hay una revictimización, porque las explicaciones se las pedimos a la víctima y no al agresor, al violador.

—Claro. Fíjate lo que le pide el médico a la víctima: “Dilo delante de tu madre”.

—El destino de las jóvenes que han conseguido escapar al depredador es el matrimonio. Me ha llamado la atención que esas jóvenes acuden al casamiento con el traje de novia y el traje “de viaje”, el que les pondrán el día de su entierro. En algunos casos, esos dos trajes parecen el mismo.

—Al escribir la novela tenía que amortajar a un personaje; no puedo decir a quién. La técnica del amortajamiento me la había explicado mi padre. Y fue al documentarme más sobre ese proceso cuando descubrí lo del traje “de viaje”. Ya antes de pasar por el altar, en el ajuar tenían incluida la ropa con la que iban a ser enterradas. Me pareció algo fascinante.

—Se crea una imagen de una novia vestida de negro.

—Exacto. Antes de casarse ya estaban imaginando su funeral. Si nos lo planteasen ahora…

—Ahora nos da mucho miedo la muerte. No queremos hablar de ella.

—En mi novela he intentado normalizar la muerte. Y mostrar la relación que teníamos antes con ella. Ahora la muerte parece algo aséptico: se lleva al fallecido al tanatorio, pero antes se le velaba en casa. Todos esos detalles que hemos perdido han alterado nuestra relación con la muerte. En Solas en el silencio la muerte se presenta como algo natural.

—Este no es el libro que quizás muchos de los espectadores de su programa esperaban. El tono es crudo y solemne. Desde la primera página, el lector se siente incómodo. No le gustan las cosas fáciles.

—La verdad es que sí. (Risas) He tenido la oportunidad de escribir un libro y he hecho la novela que yo quería hacer. Como la historia es muy cruda, he intentado que la narración fuera muy sencilla. También he querido que fuera muy visual, muy plástica.

—Ya desde las primeras páginas, el lector no tiene la impresión de que esta sea una primera novela. ¿Cuántas historias quedaron en el cajón antes de Solas en el silencio?

—Ninguna.

—¿Ninguna?

—He escrito mucho para mí. Escribir ha sido siempre mi sueño, pero yo no sabía si sería capaz de hacer una novela, de trabajar un formato tan extenso. Cuando empecé con el libro, me planteé sólo ver hasta dónde podía llegar. Y de repente salieron tantas tramas que pensé que el libro se me iba a quedar pequeño, que iba a ser una novela más grande de lo previsto. Una cosa es tener el sueño de escribir, y otra sentir el desafío del folio en blanco para demostrar si tú realmente vales para eso.

—¿Cómo lleva las críticas? ¿Le duelen más los reproches que le hacen como periodista, o como escritora?

—Toda crítica que sea constructiva la llevo fenomenal. Cuantas más, mejor. Tengo una gran capacidad para pasar por alto las críticas destructivas. Las que son constructivas las pienso y las medito porque son aportaciones interesantes, de las que intento aprovecharme para que mi trabajo sea mucho mejor. En el caso de la novela, lo que más interesa es hablar con los lectores y saber qué les ha parecido.

—Terminamos. ¿Cuándo habrá una nueva novela?

—El otro día en Bilbao, después de la presentación, me desperté en casa de mis padres, en Santurtzi, y dije: “Creo que tengo la primera escena de la próxima novela”.

La entrada Silvia Intxaurrondo: “Silenciar la violencia es como negarla” aparece primero en Zenda.