¿Quién me ha robado la silla?

Si no nos anticipamos con políticas públicas que prioricen el bien común y con un nuevo modelo de educación y hasta económico, adaptados ambos a la nueva revolución, se llegará a un mundo en el que la automatización desplazará a las personas hasta su expulsión Las revoluciones industriales del pasado fueron ruidosas: máquinas por todas partes, primero de vapor y luego eléctricas; motores, robots industriales, vehículos pesados, chimeneas humeantes y contaminación por doquier; interminables líneas de montaje y factorías repletas de engranajes, todo ello acompañado o produciendo un bullicio incesante. Pero ahora la revolución de la automatización inteligente avanza en silencio. No hay estruendos de máquinas y las señales de su presencia son muchas veces sutiles. Chips silenciosos, algoritmos que toman decisiones de un modo imperceptible y software que va invisibilizando el trabajo humano. La radical transformación del trabajo no ocurrirá de un día para otro ni de manera uniforme. No habrá un momento concreto en el que la sociedad despierte y vea que los empleos tradicionales han sido absorbidos por inteligencias artificiales y sistemas automatizados. Más bien será un proceso paulatino, pero acelerado, donde cada empresa, cada organización, irá incorporando herramientas que reducirán la intervención humana. Primero desaparecerán las tareas rutinarias, luego otras más complejas; con el tiempo, incluso trabajos que creíamos exclusivos del intelecto humano. Eso sí, cuando pensamos en la automatización del trabajo en las oficinas y otros entornos no industriales no lo hagamos al estilo hollywoodense: robots humanoides caminando entre escritorios, sirviéndonos café y redactando informes con una eficiencia sobrehumana. No, no veremos androides ocupando las sillas de nuestros compañeros y la propia. En lugar de eso, poco a poco, en las oficinas (o en lo que antes lo fueron), se irán infiltrando primero asistentes y luego alter egos de quienes ocupábamos los despachos, pero serán invisibles. Nuestro papel en general será el de ser asistentes de las máquinas, si no somos directamente sustituidos por ellas. Será una revolución silente y eso hará aún más difícil percibir y anticipar lo que de negativo pueda tener. Precisamente en esa sutileza con la que irá penetrando en nuestras vidas, en particular en nuestros trabajos, radica su mayor peligro. Mientras en el pasado las transiciones tecnológicas iban acompañadas de una larga adaptación, hoy corremos el riesgo de no percibir el cambio hasta que sea demasiado tarde. Si no nos anticipamos con políticas públicas que prioricen el bien común y con un nuevo modelo de educación y hasta económico, adaptados ambos a la nueva revolución, se llegará a un mundo en el que la automatización desplazará a las personas hasta su expulsión. Acemoğlu y Johnson, en su libro “Poder y progreso”, indican que la inteligencia artificial ha seguido hasta el momento una “automatización a medias”, que ha desplazado a un buen número de trabajadores sin lograr aumentos de la productividad apreciables. En muchos casos, sin embargo, se está aplicando una “automatización a secas”, ya que simplemente se busca eliminar al trabajador humano para reducir costes. A fin de cuentas, es más fácil identificar ciertas tareas sencillas y repetitivas y automatizarlas, que desarrollar herramientas que realmente amplifiquen y complementen el trabajo humano. Existen numerosos ejemplos de procesos y tareas que en la actualidad se realizan de manera automatizada gracias a la implementación de software y diferentes tecnologías, lo que ha reducido significativamente la cantidad de personal necesario para llevarlas a cabo. Seguro que a todos se nos vienen a la cabeza múltiples ejemplos. Les ayudo a pensar en algunos de ellos: la banca en línea; los sistemas de facturación y cobro automatizados; los centros de atención telefónica mediante chatbots; el reconocimiento y procesamiento de documentos, como facturas o expedientes administrativos; la clasificación, etiquetado y planificación en la entrega de paquetes; la gestión de inventarios y almacenaje; la mercadotecnia y la atención al cliente en redes sociales; la generación de informes en inteligencia de negocios; la elaboración automática de noticias, en particular en ámbitos como las finanzas, los deportes o el clima. La lista es larguísima y sigue creciendo. Los gobiernos tienen la mayor responsabilidad en el devenir de la automatización, ya que son los únicos que pueden orientarla, desde su concepción a su ejecución, a través de políticas públicas, leyes y estímulos o incentivos fiscales y económicos que la guíen para bien. También son responsables ex ante, sobre todo a través de la educación, y ex post, fomentando la recualificación de trabajadores desplazados por la automatización y activando políticas de sostén social para aquellos desahuciados del mercado laboral. Pero, al igual

Si no nos anticipamos con políticas públicas que prioricen el bien común y con un nuevo modelo de educación y hasta económico, adaptados ambos a la nueva revolución, se llegará a un mundo en el que la automatización desplazará a las personas hasta su expulsión

Las revoluciones industriales del pasado fueron ruidosas: máquinas por todas partes, primero de vapor y luego eléctricas; motores, robots industriales, vehículos pesados, chimeneas humeantes y contaminación por doquier; interminables líneas de montaje y factorías repletas de engranajes, todo ello acompañado o produciendo un bullicio incesante. Pero ahora la revolución de la automatización inteligente avanza en silencio. No hay estruendos de máquinas y las señales de su presencia son muchas veces sutiles. Chips silenciosos, algoritmos que toman decisiones de un modo imperceptible y software que va invisibilizando el trabajo humano.

La radical transformación del trabajo no ocurrirá de un día para otro ni de manera uniforme. No habrá un momento concreto en el que la sociedad despierte y vea que los empleos tradicionales han sido absorbidos por inteligencias artificiales y sistemas automatizados. Más bien será un proceso paulatino, pero acelerado, donde cada empresa, cada organización, irá incorporando herramientas que reducirán la intervención humana. Primero desaparecerán las tareas rutinarias, luego otras más complejas; con el tiempo, incluso trabajos que creíamos exclusivos del intelecto humano.

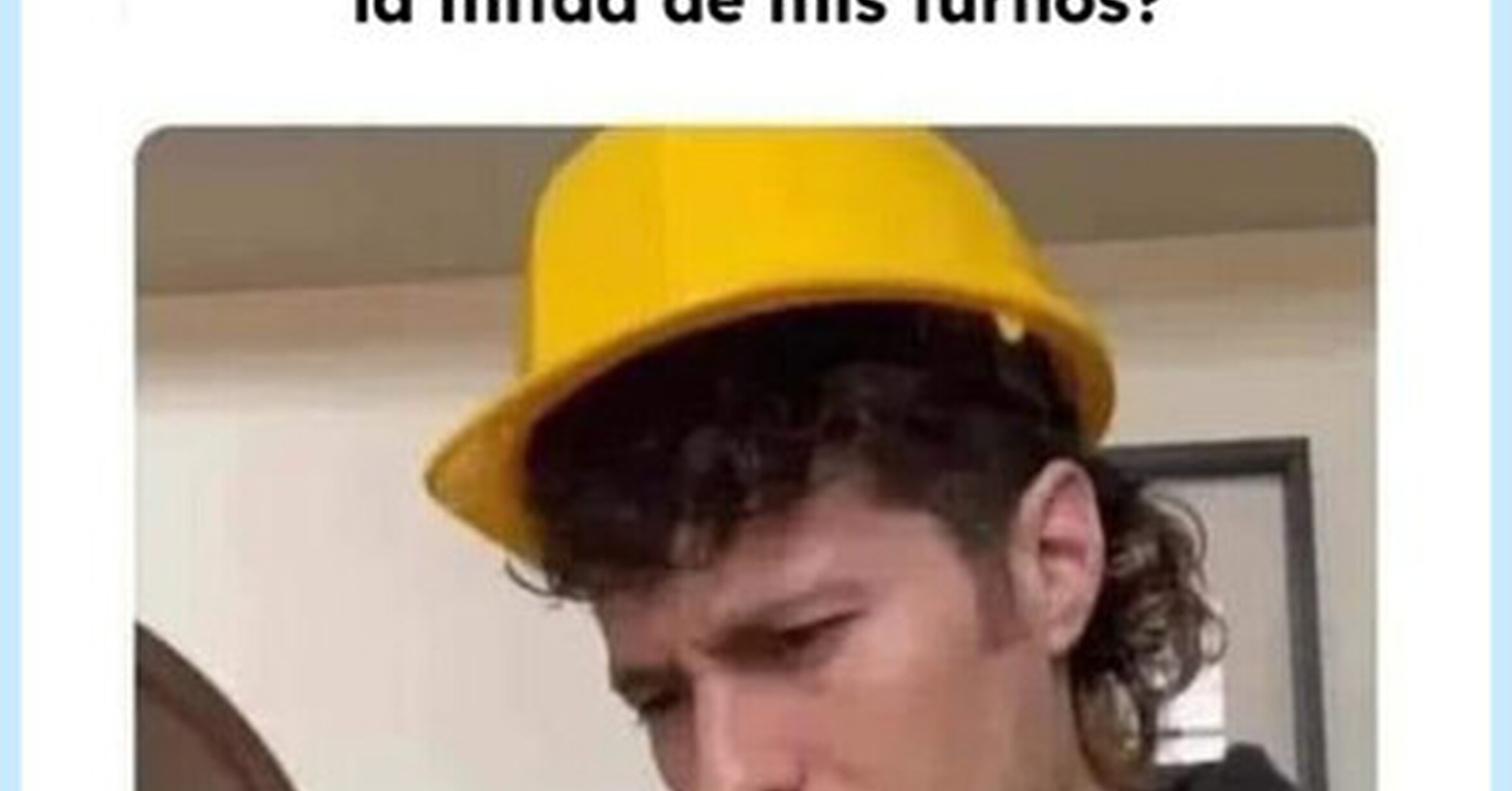

Eso sí, cuando pensamos en la automatización del trabajo en las oficinas y otros entornos no industriales no lo hagamos al estilo hollywoodense: robots humanoides caminando entre escritorios, sirviéndonos café y redactando informes con una eficiencia sobrehumana. No, no veremos androides ocupando las sillas de nuestros compañeros y la propia. En lugar de eso, poco a poco, en las oficinas (o en lo que antes lo fueron), se irán infiltrando primero asistentes y luego alter egos de quienes ocupábamos los despachos, pero serán invisibles. Nuestro papel en general será el de ser asistentes de las máquinas, si no somos directamente sustituidos por ellas. Será una revolución silente y eso hará aún más difícil percibir y anticipar lo que de negativo pueda tener.

Precisamente en esa sutileza con la que irá penetrando en nuestras vidas, en particular en nuestros trabajos, radica su mayor peligro. Mientras en el pasado las transiciones tecnológicas iban acompañadas de una larga adaptación, hoy corremos el riesgo de no percibir el cambio hasta que sea demasiado tarde. Si no nos anticipamos con políticas públicas que prioricen el bien común y con un nuevo modelo de educación y hasta económico, adaptados ambos a la nueva revolución, se llegará a un mundo en el que la automatización desplazará a las personas hasta su expulsión.

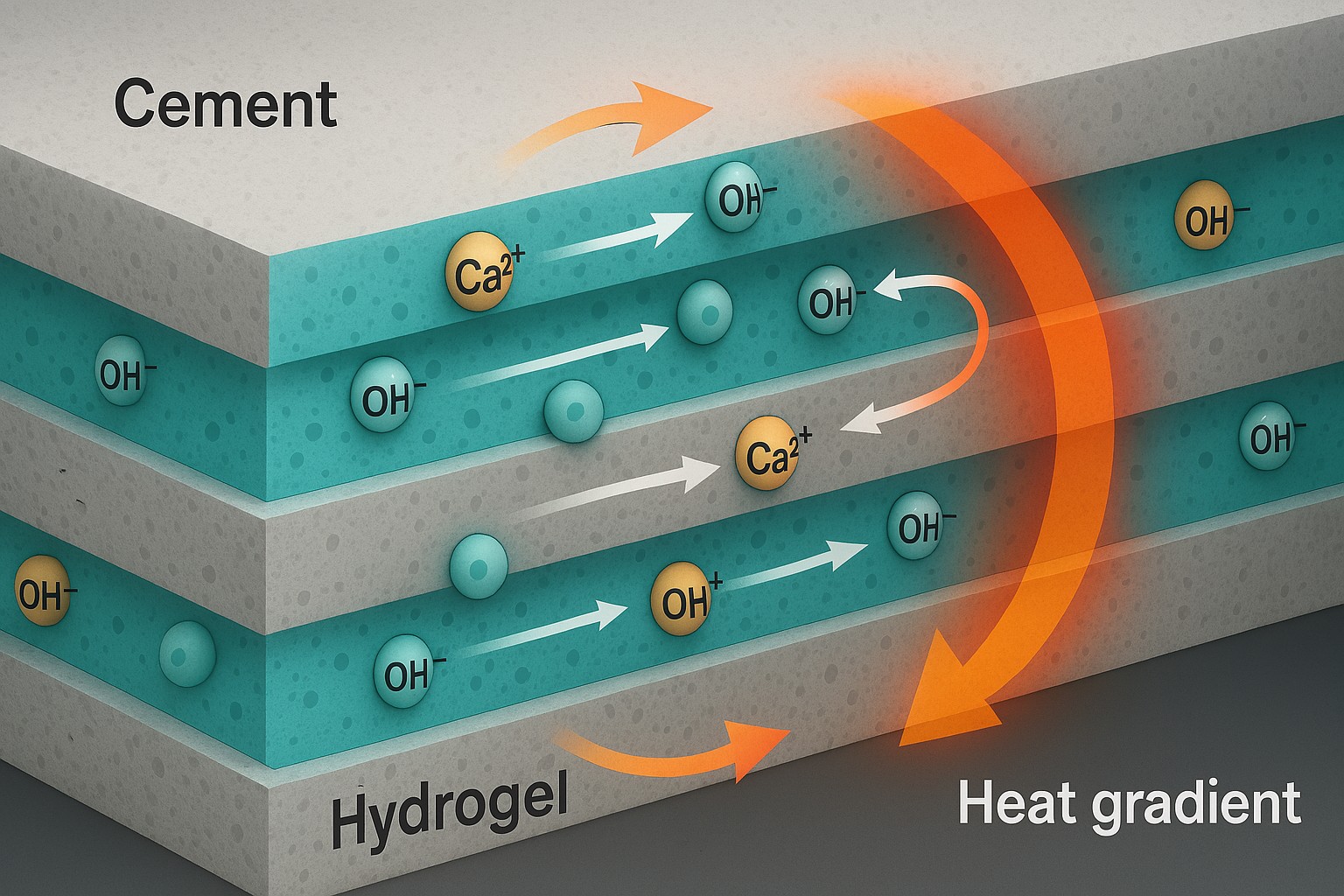

Acemoğlu y Johnson, en su libro “Poder y progreso”, indican que la inteligencia artificial ha seguido hasta el momento una “automatización a medias”, que ha desplazado a un buen número de trabajadores sin lograr aumentos de la productividad apreciables. En muchos casos, sin embargo, se está aplicando una “automatización a secas”, ya que simplemente se busca eliminar al trabajador humano para reducir costes. A fin de cuentas, es más fácil identificar ciertas tareas sencillas y repetitivas y automatizarlas, que desarrollar herramientas que realmente amplifiquen y complementen el trabajo humano.

Existen numerosos ejemplos de procesos y tareas que en la actualidad se realizan de manera automatizada gracias a la implementación de software y diferentes tecnologías, lo que ha reducido significativamente la cantidad de personal necesario para llevarlas a cabo. Seguro que a todos se nos vienen a la cabeza múltiples ejemplos. Les ayudo a pensar en algunos de ellos: la banca en línea; los sistemas de facturación y cobro automatizados; los centros de atención telefónica mediante chatbots; el reconocimiento y procesamiento de documentos, como facturas o expedientes administrativos; la clasificación, etiquetado y planificación en la entrega de paquetes; la gestión de inventarios y almacenaje; la mercadotecnia y la atención al cliente en redes sociales; la generación de informes en inteligencia de negocios; la elaboración automática de noticias, en particular en ámbitos como las finanzas, los deportes o el clima. La lista es larguísima y sigue creciendo.

Los gobiernos tienen la mayor responsabilidad en el devenir de la automatización, ya que son los únicos que pueden orientarla, desde su concepción a su ejecución, a través de políticas públicas, leyes y estímulos o incentivos fiscales y económicos que la guíen para bien. También son responsables ex ante, sobre todo a través de la educación, y ex post, fomentando la recualificación de trabajadores desplazados por la automatización y activando políticas de sostén social para aquellos desahuciados del mercado laboral. Pero, al igual que las empresas no harán su parte sin más, para que los gobiernos respondan necesitamos un empoderamiento de la sociedad. Los gobiernos y los partidos políticos tratan de “leer” los intereses de la sociedad a través de las elecciones y sus resultados, pero no lo hacen del todo bien. Necesitamos formas eficaces y frecuentes, idealmente continuas, de trasladar a nuestros representantes políticos lo que queremos y, en consecuencia, deseamos que hagan, y eso supone actuar sobre todo colectivamente (sindicatos, organizaciones no gubernamentales, científicas, culturales, gremiales…). De otro modo, solo funcionará la “doctrina Friedman” (The New York Times, 1970), que atribuía como responsabilidad social a las empresas el aumento de sus beneficios. Por supuesto que tener beneficios es una condición necesaria para la supervivencia de una empresa, pero distribuirlos justamente es su razón de ser.

Hay que pensar en las tecnologías inteligentes como una forma de liberar a las personas del trabajo, no de librar a las empresas de las personas.