«No deberíamos plantear esto como un combate entre humanos y máquinas»

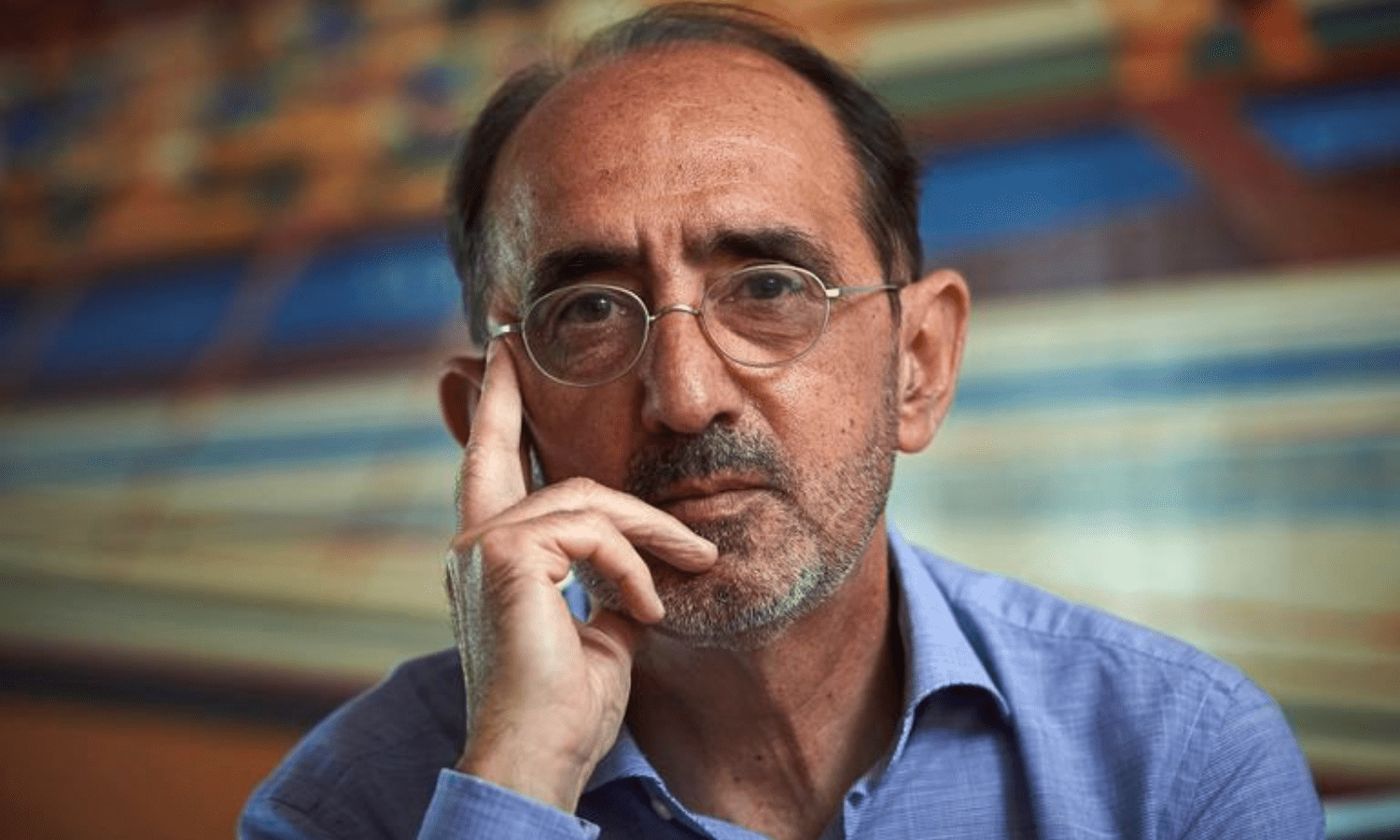

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959), uno de los grandes referentes del pensamiento español actual, acostumbra a no dejar temas candentes en el tintero. En ‘Una teoría crítica de la inteligencia artificial‘ (Galaxia Gutemberg, 2025), se adentra en el mundo de la inteligencia artificial para dilucidar qué sociedad nos espera y qué retos debemos definir para el futuro. Con este nuevo libro, que recibió el Premio de Ensayo Eugenio Trías, el pensador bilbaíno disecciona la naturaleza del razonamiento humano y del pensamiento mecánico, que, como ha quedado claro, están obligados a coexistir. Una de las grandes cuestiones de nuestros días es si […] La entrada «No deberíamos plantear esto como un combate entre humanos y máquinas» se publicó primero en Ethic.

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959), uno de los grandes referentes del pensamiento español actual, acostumbra a no dejar temas candentes en el tintero. En ‘Una teoría crítica de la inteligencia artificial‘ (Galaxia Gutemberg, 2025), se adentra en el mundo de la inteligencia artificial para dilucidar qué sociedad nos espera y qué retos debemos definir para el futuro. Con este nuevo libro, que recibió el Premio de Ensayo Eugenio Trías, el pensador bilbaíno disecciona la naturaleza del razonamiento humano y del pensamiento mecánico, que, como ha quedado claro, están obligados a coexistir.

Una de las grandes cuestiones de nuestros días es si nuestras vidas están regidas por algoritmos. ¿Eso nos lleva a caer en un determinismo tecnológico?

Eso es parte de la verdad porque los algoritmos tienen una capacidad de aprendizaje espectacular precisamente porque interactúan con los humanos. Si fueran tecnologías mecánicas aplicadas hacia nosotros sin nuestra interlocución, seríamos sujetos pasivos y los algoritmos no tendrían la virtualidad que poseen: aprender de esa interacción. Por eso, una de las ideas centrales del libro es que no deberíamos plantear esto como un combate entre humanos y máquinas, sino como una interacción en la que hay asimetrías que implican dominación, exclusión e irreflexividad. Sin embargo, no creo que sea útil considerar esta relación como una batalla ética gigantesca entre humanos y máquinas, algo que la ciencia ficción nos ha inculcado en los últimos años.

La IA generativa no crea ex novo, sino que se limita a ordenar palabras según las reglas sintácticas para que tenga sentido. El pensamiento humano, en líneas generales, es muy parecido. Pocas personas pueden presumir de tener ideas originales a lo largo de su vida o de ser realmente creativas, sino que en la mayor parte de las ocasiones nos limitamos a copiar y a imitar lo que vemos que funciona en otros casos. ¿Esto explica que la IA pueda ser útil a la hora de sustituir al humano en muchísimas tareas?

Los humanos realizamos dos tipos de actividades: tareas rutinarias y previsibles, donde las máquinas pueden ser más rápidas y eficientes, y tareas creativas e inductivas, donde las máquinas ayudan poco. La clave está en identificar qué tipo de actividades requieren computarización y cuáles necesitan intervención humana. Si acertamos en esta distinción, podremos configurar un ecosistema humano-máquina beneficioso para nosotros.

«El aceleracionismo tecnológico representa una amenaza para nuestra tradición democrática»

Aunque la IA no llegue a desplazar nunca al ser humano en todas las tareas, sí parece evidente que la robotización va a eliminar una gran cantidad de puestos de trabajo y parece muy probable que la mano de obra necesaria se reduzca considerablemente. ¿Qué nuevo contrato social deberíamos tener para que nuestras sociedades sigan siendo democráticas y no caigamos en eso que están llamando tecnofeudalismo?

Más que hablar de puestos de trabajo, deberíamos hablar de tareas. Dentro de cada puesto hay diversas tareas, y lo que será reemplazado son ciertas tareas específicas. Esto es positivo en muchos casos porque implica eliminar trabajos penosos o repetitivos. Desde una perspectiva histórica, los humanos hemos ido trabajando menos con el tiempo: pensemos en los horarios extenuantes de la Revolución Industrial o en trabajos peligrosos que sacrificaban la salud con muy poca satisfacción. Si lo hacemos bien, podríamos entrar en una nueva era con menos trabajo, menos penoso y mejor repartido. Eso no solo que no es incompatible con el desarrollo de la inteligencia artificial, sino que presenta una verdadera oportunidad. Sin embargo, este cambio no será fácil: implicará reorganizar funciones y tareas y requerirá debates democráticos para gestionar los conflictos sociales que surgirán para garantizar una sociedad más justa y lo más equitativa posible.

Hace 30 años, era común que los gurús de la tecnología profetizaran utopías que anunciaban una Arcadia Feliz gracias a la tecnología; sin embargo, parece que ahora son apóstoles de la llamada Ilustración Oscura o al menos defensores de sistemas económicos y sociales poco respetuosos con el liberalismo y el estado social de derecho. ¿Tiene sentido seguir confiando en ellos?

Existe lo que podríamos llamar un tecnosolucionismo posdemocrático, ejemplificado por figuras como Elon Musk o Peter Thiel, que promueve la idea de que los grandes problemas del mundo no pueden resolverse dentro del marco de valores y procedimientos democráticos. Es cierto que nuestras democracias tienen dificultades para abordar problemas graves como el cambio climático o la desigualdad económica, pero prescindir del tiempo, las personas y los debates democráticos no es la solución. Nosotros siempre hemos pensado que la democracia es un sistema de gobierno que toma en consideración los impactos de sus decisiones sobre las personas y el entorno. Este aceleracionismo tecnológico representa una amenaza para nuestra tradición democrática que debemos combatir. Hemos pasado del debate clásico entre derecha e izquierda a un debate entre la prisa y la deliberación.

«Si lo hacemos bien, podríamos entrar en una nueva era con menos trabajo, menos penoso y mejor repartido»

Hay quien sugiere que en el futuro la toma de decisiones políticas estará en manos de inteligencias artificiales que harán evaluaciones de costes mucho más profundas y afinadas que los humanos. Más allá de si es posible o no, ¿es deseable?

Las máquinas y los humanos estamos dotados para resolver problemas muy diferentes. Las máquinas toman decisiones excelentes cuando hay muchos datos, poca ambigüedad e incertidumbre baja; es decir, cuando el problema está bien estructurado. Cuando el input y el outpout están claros. Por el contrario, los humanos lo hacemos mejor que las máquinas cuando estamos ante problemas poco estructurados. Robertson lo llamaba problemas salvajes: aquellos con pocos datos disponibles, alta ambigüedad e incertidumbre significativa, donde las soluciones no son binarias sino múltiples. Para ese parte de los problemas que son de esa naturaleza los humanos estamos mejor capacitados.

Porque si siguiéramos por la senda de las decisiones de la IA sería casi profundizar en el populismo y creer que los problemas complejos tienen soluciones muy sencillas…

Tratan de seducirnos con la idea de que esto tiene una solución computacional. Como si tuviera que ver con un procedimiento, con la aplicación de una tecnología sofisticada. Y hay cosas que los humanos, por muchos datos que tengamos o por mucha tecnología que hayamos inventado, para llegar a una solución se necesita empatía, sentido común, visión de conjunto… y en eso las máquinas son muy poco fiables.

Una de las conclusiones del libro es que necesitamos redefinir el demos actual. ¿Cómo imagina el demos del futuro y qué diferencias cree que tendrá con el que hasta ahora hemos concebido?

Esa disputa ya se da en el mundo analógico. El demos ya no se limita al Estado nacional. Vivimos en un mundo donde las decisiones tienen impactos transnacionales y afectan a generaciones futuras. En este contexto, pensar que la soberanía se agota dentro del marco estatal es anacrónico. Además, en el mundo digital surge otro problema: reducir el demos a rastros digitales o comportamientos como consumidores sería un error. La ciudadanía debe ser reflexiva; no basta con emitir preferencias o deseos inconscientemente. La democracia es precisamente un espacio para reflexionar sobre nuestras decisiones y su compatibilidad con las de otros.

«Los humanos somos mejores que las máquinas en problemas con mucha ambigüedad y pocos datos»

Si abandonamos nuestra capacidad reflexiva como especie humana, ¿qué riesgos enfrentamos?

La reflexión es constitutiva del ser humano; aunque no reflexionamos constantemente, es esencial para nuestra autoconciencia y trascendencia. Sin ella perderíamos nuestra capacidad de innovación y transformación. Además, la tecnología predictiva se basa únicamente en datos del pasado porque no existen datos del futuro propiamente dichos. Esto limita su capacidad para anticipar rupturas o cambios imprevisibles en el comportamiento humano. Necesitamos preservar espacios de indeterminación para permitir la innovación y la transformación tanto social como política.

¿Qué papel juega la imprevisibilidad humana frente a sistemas predictivos?

Aunque los humanos somos generalmente previsibles, necesitamos mantener abierta la posibilidad de conductas rupturistas respecto a nuestro comportamiento anterior. Esto es esencial para garantizar sistemas políticos revisables e innovadores. Si confiáramos todo a sistemas predictivos basados únicamente en datos pasados, estaríamos renunciando a nuestra capacidad transformadora como sociedad.

La entrada «No deberíamos plantear esto como un combate entre humanos y máquinas» se publicó primero en Ethic.