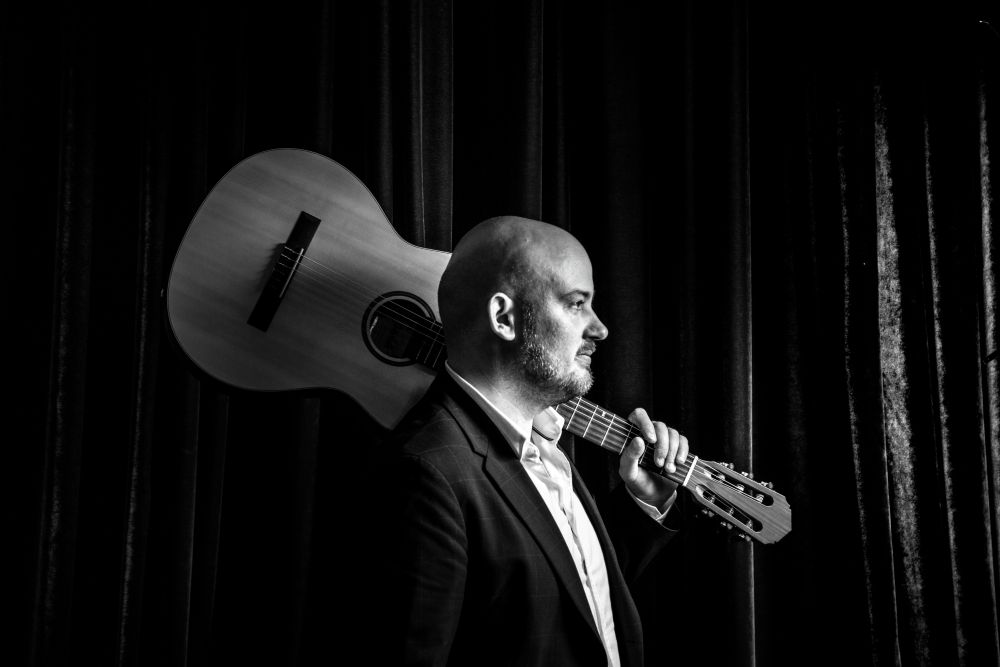

Miguel Barrero: «Dylan elevó la música popular a la categoría literaria, Cohen subió un peldaño más»

Miguel Barrero novela en El guitarrista de Montreal la historia del hispano que enseñó a tocar la guitarra a Leonard Cohen. La novela, editada por Galaxia de Gutenberg, es una búsqueda personal e íntima tras los pasos de un gitano exiliado que, en apenas tres horas, sentenció el futuro de uno de los músicos más brillantes del siglo XX. La entrada Miguel Barrero: «Dylan elevó la música popular a la categoría literaria, Cohen subió un peldaño más» aparece primero en Zenda.

Miguel Barrero novela en El guitarrista de Montreal la historia del hispano que enseñó a tocar la guitarra a Leonard Cohen. La novela, editada por Galaxia Gutenberg, es una búsqueda personal e íntima tras los pasos de un gitano exiliado que, en apenas tres horas, sentenció el futuro de uno de los músicos más brillantes del siglo XX.

En este título también tiene peso el azar, la casualidad, pues de un discurso del cantante al recoger el premio Príncipe de Asturias, de unas clases de guitarra online y de una melodía que suena de fondo en un restaurante, Barrero compone una singular partitura narrativa que cabalga entre varias realidades, la del propio zendiano que busca respuestas a una pregunta que apenas se atreve a formular, la de Cohen, que busca su propia voz narrativa y musical tras descubrir con 15 años la poesía de García Lorca.

Zenda se reúne con Barrero pocos días antes de la publicación del texto. Hablamos con él de la creación de este título, de la influencia lorquiana en Cohen. Descubrimos con el autor de La otra orilla y El rinoceronte y el poeta cuándo se encontraron sus caminos y cómo cada nuevo proyecto literario que se dibuja en su horizonte creativo toma las riendas de su escritura y de su talento para, en muchas ocasiones, desempañar los cristales con los que miramos el mundo.

******

—¿Por qué una novela de Leonard Cohen?

—¿Y por qué no? (Risas). Fue fruto de una casualidad. En 2011 trabajaba en La Voz de Asturias y me tocó cubrir la visita de Cohen a Oviedo para recibir el Premio Príncipe de Asturias. Me tocó porque me postulé. Me gustaba mucho. Es uno de mis referentes musicales. En Oviedo Leonard Cohen hiló un discurso en el que agradecía a España la influencia que había tenido en él a partir de dos episodios. Uno (que ya se conocía) el de Lorca, su vinculación a la obra de Lorca. Otro (del que nunca había hablado, al menos en público, y del que se tenía alguna referencia anecdótica), un encuentro con aquel gitano en un parque de Montreal. Aquel discurso me pareció muy hermoso y me impactó mucho, por esa última parte, por lo que tenía de tierna y de terrible a la vez. Se me quedó grabado. En 2022, por cuestiones de trabajo, me voy a Montreal. En aquel momento no tenía en la cabeza a Cohen. No se me había olvidado la historia, pero la tenía muy arrinconada en la cabeza. De repente allí, por pura casualidad, en un restaurante sonó una canción de Cohen —”Dance”— y recordé que había sido allí donde ocurrió todo. Me dio por buscar el lugar donde tuvo lugar ese encuentro, y rastrear, a partir de él, las posibles huellas más sentimentales o simbólicas que podían haber quedado de aquella historia y del paso de aquel hombre del que no sabemos nada. Sólo sabemos que apareció, estuvo con Cohen y desapareció. Además, ese viaje a Montreal se produjo en junio de 2022, que era la época en que se daba por terminada la pandemia. Aprendí a tocar la guitarra al principio de la pandemia. Fue como si de repente se cerrase un doble círculo y, en el fondo, al libro lo llamo novela porque no sé cómo llamarlo. Es una especie de narración errante que se mueve por diversos géneros, que indaga en diversas cuestiones históricas, ensayísticas, literarias… en busca de algo que quizá sea, por una parte, hasta qué punto la casualidad es determinante de nuestras vidas y, por otro, el poder redentor o sanador que, en ciertas circunstancias, puede tener el arte.

—¿En qué momento se cruzaron los caminos de Barrero y Cohen?

—Mis padres tenían alguna canción grabada de Cohen en esas cintas que eran un batiburrillo de músicas para los viajes. Hubo un primer momento en mi adolescencia: había una colección (del año 96 o 97) de fascículos llamada “Cantautores”. Cada fascículo era un cantautor y venía un CD que era una reedición de un disco emblemático. Uno de esos fascículos era sobre el disco “Poetas en Nueva York”, que fue un disco editado en 1986, cuando se cumplía medio siglo del asesinato de Lorca. Era una celebración musical de la poesía de Lorca. Ese disco se abría con “Take This Waltz”. La primera vez que lo escuché fue una conmoción. Luego, al terminar la carrera (estudié en Salamanca), vine a Madrid a buscarme la vida. Mis padres vinieron a verme un fin de semana y mi padre me regaló un doble CD con los grandes éxitos de Cohen. En aquel momento todavía no había plataformas, no había Spotify… Vine a Madrid con poco equipaje, y este disco doble estuvo sonando durante muchos meses en mi habitación.

—Cuéntenos un poco la relación o la influencia de Lorca en la obra de Cohen.

—Es mucha. Como el propio Cohen reconoce, la voz de Lorca, el descubrimiento de la poesía de Lorca fue esencial para que él descubriera su propia voz poética. Ya al margen del Cohen cantautor, el Cohen poeta va a deber mucho a la poesía de Lorca. El propio Cohen en sus discos fue salpimentando guiños. El más evidente, “Take This Waltz”, que sería el “Pequeño vals vienés” de Poeta en Nueva York, que es la más emblemática, la que todo el mundo conoce como propia de Lorca. También está “The Gypsy’s Wife”, que está inspirada en Bodas de sangre, la obra de teatro. Hay otra canción, menos conocida por ser póstuma, “The Night of Santiago”, que se publicó en el disco editado tras su fallecimiento. Es una adaptación al inglés de uno de los primeros poemas de Lorca, “Romance de la casa infiel”, poema que leyó Cohen cuando se encontró con él en aquella librería de Montreal.

—¿Qué significó para Cohen el encontrar a este guitarrista?

—Él dijo, literalmente, que aquel guitarrista le había enseñado los seis acordes que estaban en el sentido, la base de toda su música. Fue un papel determinante, porque Cohen tiene una guitarra que no sabe tocar y se encuentra con este hombre que le puede enseñar. Creo también que es determinante por el modo en que entra y sale de su vida. Son tres días, tres horas de clase que recibe, y esa desaparición tan abrupta creo que inculcó en él un cierto sentido de la fatalidad.

—Si hablamos de seis acordes que tiene Miguel Barrero a la hora de escribir, ¿cuáles son sus seis referentes, o sus seis libros?

—No lo sé porque cada libro es distinto, cada libro nace de un impulso, de un propósito o de una idea diferente. Cada libro tiene su propio mecanismo de escritura. No tengo un método concreto a la hora de escribir porque depende mucho de lo que esté escribiendo. Hay autores y hay libros que me acompañan siempre, pero no necesariamente los tengo en cuenta a la hora de trabajar. Muchas veces es mejor olvidarse de ciertos maestros para que no contaminen a uno. No sabría decirte. No podría dejarlo en seis porque serían seiscientos, llegado el caso. Incluso hay autores o libros que pueden no ser exactamente referentes que tenga siempre en la cabeza, pero que llegado cierto momento, en determinada parte de un libro, me puedan venir a la cabeza porque ciertas soluciones estaban allí, o ciertas maneras de abordar la escritura pueden ser las que en ese momento funcionen.

—¿Cuánto tiene este libro de homenaje?

—Seguramente bastante. He escrito varios libros que tienen un trasfondo de homenaje en el sentido que se escriben a propósito de figuras que me interesan, evidentemente porque hay un poso de admiración. En El rinoceronte y el poeta era Pessoa, en Camposanto en Colliure era Machado, en La otra orilla era Dante. Si no hubiera esa admiración o ese interés previo en ellos, no surgiría la idea o la vocación de escribir un libro sobre ellos. En este sentido es un caso doble: Lorca no es de mis poetas preferidos pero es incontestable, es uno de los referentes que cualquier lector español tiene en su cabeza y no se pueden poner en duda ninguno de los méritos que se le adjudican. En cuanto a Cohen, me interesa como músico, me interesa como persona, me interesa como escritor, tanto su obra poética, literaria o narrativa como su obra musical. Creo que ha sido uno de los grandes de la cultura musical del siglo XX. Es cierto que Dylan elevó la música popular a la categoría literaria, pero Cohen partió de esa base y subió un peldaño más.

—¿Cómo cree que habría sido la carrera de Cohen sin haberse encontrado con el guitarrista?

—Esa es parte de la pregunta del libro: ¿qué habría pasado de no haberse dado ese encuentro? Cohen no habría sido el Cohen que conocemos. No porque no hubiera aprendido a tocar la guitarra, habría aprendido de otra manera, sino porque esa experiencia del trato con un gitano que era español, que posiblemente viniera del exilio, que terminó en Montreal, que provenía del mismo país que el poeta que acababa de descubrir y el hecho abrupto de su desaparición, tan inesperada y brutal, seguramente influyeron no tanto en sus dotes musicales sino en su forma de contemplar el mundo.

—¿Cómo ha sido esta aventura de escribir esta novela?

—Ha sido larga. En esta novela ha sido difícil encontrar la manera de articularla. Digo difícil y no estoy diciendo toda la verdad, porque realmente la novela salió del tirón. Me refiero a que había una cierta dificultad en combinar todos los elementos que forman parte de ella. La novela fue creciendo en apuntes porque empecé a pensar en una época en que me movía mucho por trabajo y no tenía tiempo para sentarme a poner orden. Fue creciendo con documentación y con ideas sueltas que iba abocetando y la fui escribiendo, el primer borrador, aprovechando dos estancias en las que pude estar tranquilo y sentarme a escribir. El año siguiente volví a ella y fui puliéndola. El proceso fue tan errático como el propio libro. También me gusta que el libro, con su estructura, sea una especie de reflejo de lo que fui construyendo. Este libro no pertenece a un género, todos tienen cabida. Sólo podía ser así. Es un libro que se busca a sí mismo según se va construyendo.

—Esta novela transcurre, al menos la parte más autobiográfica, a la par que la pandemia. ¿Habría existido la novela si no fuese por ella?

—No. No habría existido si no fuera por la pandemia y no habría existido si no fuera porque en plena pandemia me topé con los vídeos con los que Pancho Varona daba clases de guitarra. Tenía una guitarra en casa porque mi pareja tenía una. Yo era un guitarrista frustrado. En aquellos tiempos tan caóticos y de tanta incertidumbre lo único que aquellos días salía como tenía que salir era la guitarra. Seguramente si no hubiera tenido esa experiencia personal con la guitarra, tampoco me habría dado por relacionar ese episodio de Cohen con el guitarrista y, a lo mejor, el libro habría salido pero no sería este libro.

—Es articulista, gestor cultural, novelista… ¿En qué parcela se encuentra más cómodo?

—Me encuentro cómodo, y a la vez incómodo, en todas. Son tres facetas en las que siempre se está aprendiendo. Hace veinte años que publiqué mi primera novela y tengo la impresión de que estoy desaprendiendo en vez de aprendiendo. Hace veinte años lo sabía todo, cada vez tengo más dudas y eso me parece una suerte. Una novela es una gran pregunta que te haces. Escribes una novela para formular una pregunta que no acabas de perfilar en tu cabeza porque hay algo que no entiendes.

—Ha escrito sobre Michi Panero, Machado, Pessoa… ¿Son estos escritores, junto con Cohen, esos andamios sobre los que sustenta su creación?

—Panero no. Es más interesante como personaje que como autor. No hablaría de andamios, por lo menos en mi creación. Son autores referentes a la hora de mirar el mundo. Si para algo sirve la literatura es para forjarte una mirada propia sobre la realidad a partir de lo que lees. Tanto la mirada de Pessoa como la de Machado son miradas en las que me reconozco. Es peligroso tener a los maestros encima cuando escribes, vale más tener interiorizado lo que pudieron enseñarte y liberarte de cualquier influencia directa para no caer en el riesgo del pastiche.

—¿Escribir es ajustar cuentas?

—Puede ser, pero de manera involuntaria. Al final lo que te mueve a escribir es el interés por algún asunto o algún tema. Yo no he pensado en hacer justicia a Leonard Cohen, no la necesita. Es una figura absolutamente refrendada por todos. Es un ajuste de cuentas con uno mismo, con lo que uno busca, quiere o cree que puede o debe encontrar. Creo que es más un resarcimiento íntimo que otra cosa.

—¿Para qué escribe?

—No he tenido muy clara la respuesta porque no me interesa saberlo, pero a fuerza de que me hagan esta pregunta he desarrollado una teoría que, seguramente, sea fallida o falaz. Quienes escribimos tenemos una cierta incapacidad para entender el mundo, las cosas. La realidad, si la tomas al desnudo, es una cosa muy caótica, muy inconexa, no muy inteligible. En el fondo todos buscamos o creamos narrativas que le den sentido. Sentarte a escribir es una manera de poner orden en ese caos y de crear tu propio caos en el que te puedas mover de una manera ordenada.

—¿Está cerca del escritor que quiso ser?

—Yo no quería ser escritor. Quería ser estrella de rock, lo digo en algún momento del libro. Quería dar conciertos, llenar plazas de toros y estadios. Pero estoy razonablemente satisfecho con los libros que he escrito. No del todo con ninguno, pero si algún libro me dejara del todo satisfecho, en ese momento dejaría de escribir. Realmente he escrito lo mejor que he podido y que he sabido aunque creo que algunos, si los leyera hoy, no me convencerían. Pero también es verdad que esos libros fueron necesarios para llegar al escritor que soy hoy.

—¿Cómo le gustaría que recordaran los lectores este título?

—Me gustaría, para empezar, que hubiese lectores (risas). Me gusta pensar en los lectores en términos de complicidad, no como consumidores, sino como personas que se sienten implicadas, interesadas en lo que les cuento. Me gustaría que encontrasen en este libro lo que buscan o lo que creen que están buscando.

La entrada Miguel Barrero: «Dylan elevó la música popular a la categoría literaria, Cohen subió un peldaño más» aparece primero en Zenda.