¿Los madrileños del 2 de mayo se enfrentaron a los franceses para defender a España?

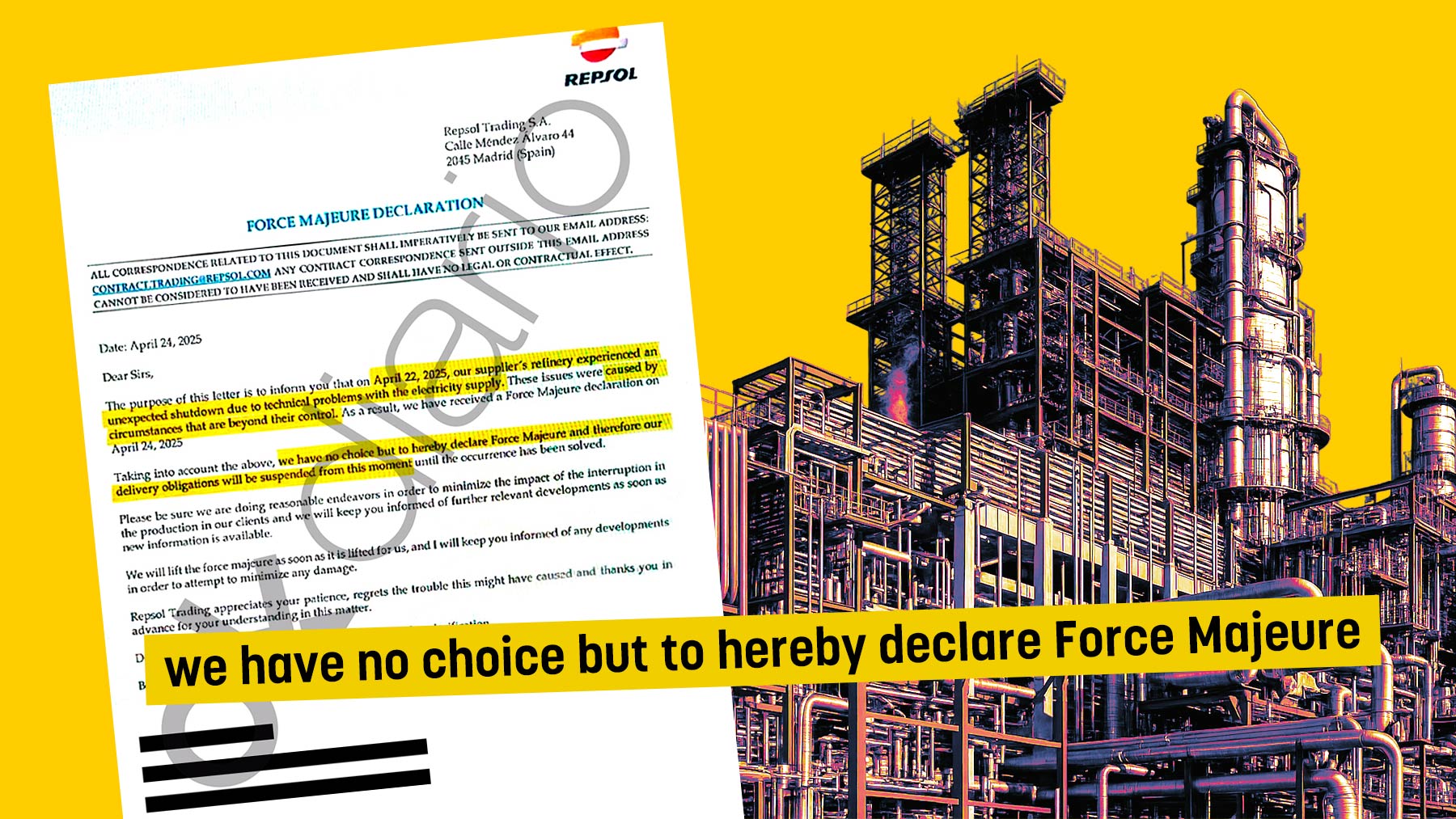

El historiador Antonio J. Carrasco Alvárez aborda la sublevación española de 1808 en ‘Guerrilla. Una historia nueva de la Guerra de la Independencia’

El 2 de mayo de 1808 es una fecha grabada a fuego en la memoria de España, especialmente en la de Madrid, donde comenzó una revuelta popular contra la ocupación francesa que daría inicio a la Guerra de la Independencia. Las escenas de aquel día —sangrientas, caóticas, heroicas y desesperadas— quedaron inmortalizadas por Francisco de Goya en dos de sus cuadros más sobrecogedores: La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo. Después vendrían otros tanto que alzarían la revuelta madrileña a gesta nacional. Pero ¿qué motivó realmente a aquellos madrileños a lanzarse contra los franceses? ¿Fue un acto de patriotismo o una reacción espontánea contra la violencia y la humillación? La efeméride ha sido elevada a fiesta autonómica y, durante la Transición, incluso se propuso como fiesta nacional. El historiador Antonio J. Carrasco Alvárez aborda la sublevación española de 1808 en ‘Guerrilla. Una historia nueva de la Guerra de la Independencia’.

Pregunta. ¿Por qué es tan importante el 2 de mayo dentro del contexto de la Guerra de Independencia?

Respuesta . El 2 de mayo en sí mismo no tiene más, no tendría por qué haber sido relevante si no hubiera sucedido todo lo que pasó después. Evidentemente, los amotinados en aquellos momentos no tenían ni idea de cuál iba a ser la reacción a su sublevación.

El 2 de mayo está más conectado con los motines anteriores que se podían haber producido, o los casi motines que se pudieron haber producido. Por ejemplo, en Lerma, en Toledo, en Aranjuez con el propio Motín de Aranjuez. Eran motines que estaban dirigidos tanto contra los franceses desde un punto de vista político como, sobre todo, contra Godoy, a quien en aquellos momentos percibían como un aliado de los franceses, aunque estuviera lejos de serlo. Pensaban que los franceses estaban aquí para poner a Godoy, para quitarnos a Fernando, y eso provocaba mucha tensión. Aparte de las tensiones naturales implícitas en los conflictos entre paisanos y militares a lo largo del siglo XVIII, época en la que la aparición de un ejército o de una fuerza militar significaba trastornos muy graves para las comunidades: saqueos, abusos, exigencia de raciones, etc.

Ya sabes que uno de los privilegios que más buscaban las poblaciones era conseguir que los reyes les garantizasen que no tenían que acoger a tropas. Y lo contrario, uno de los castigos más frecuentes era ese. Entonces, el 2 de mayo, cuando estalla, es un motín relativamente relacionado con los anteriores. Pero cambian dos cosas. Dos dentro de lo que es el propio motín y luego una tercera, que es la que viene después, a finales de mayo, primeros de junio. La reacción francesa es brutal, exagerada. Murat pierde en parte el control de la situación, y eso conduce a una represión que forma parte de la propia doctrina napoleónica. Napoleón decía: “Si tienes problemas, soluciónalo como lo hicimos en Italia, con océanos de sangre. Cuanto más agresivos seamos al principio, menos guerra tendremos después.” Esa reacción brutal lo cambia todo. Hasta entonces, podía haber algún incidente con tres muertos, pero aquí ya la cosa cambia.

Entre los que se producen dentro de la propia sublevación y la represión posterior, son entre 100 y 200 personas muertas. A veces se exageran las muertes, pero una cifra entre 50 y 200 es razonable. Hay que ponerlo en el contexto de la época, en el que Madrid no llegaba más allá del Paseo de la Castellana, se quedaba justo antes del Paseo de Recoletos y todo lo demás era campo y otros municipios. Tendría unos 150.000 o 200.000 habitantes, no muchos más. Esa es una de las cosas que cambia. La segunda es que las tropas, al contrario de lo que había sucedido unos días antes en Toledo o en Lerma a finales de abril, las tropas de la guarnición, que eran todas españolas, interfieren en el asunto, participan en la rebelión.

Ya no se trata solamente de una comunidad local que se subleva por un conflicto con soldados que les exigen comida. Estamos hablando de soldados regulares dirigidos por oficiales regulares, como Daoiz y Velarde, que intervienen en un levantamiento contra fuerzas extranjeras que, en teoría, están invitadas por el Rey de España. Ya estamos introduciendo un elemento político que no existía antes. Luego está la gran relevancia del 2 de mayo: cuando estallan los motines en Oviedo, Gijón, Cartagena, Valencia... el motín adquiere significado porque ya no es una cosa aislada. No es un momento puntual que afecta a una situación específica y se agota en sí misma. Actúa como catalizador que lleva a la explosión de violencia de finales de mayo y principios de junio, y al estallido de la guerra. A raíz de la historiografía, los relatos nacionalistas, los cuadros, las pinturas, se nos ha quedado como un hito nacional.

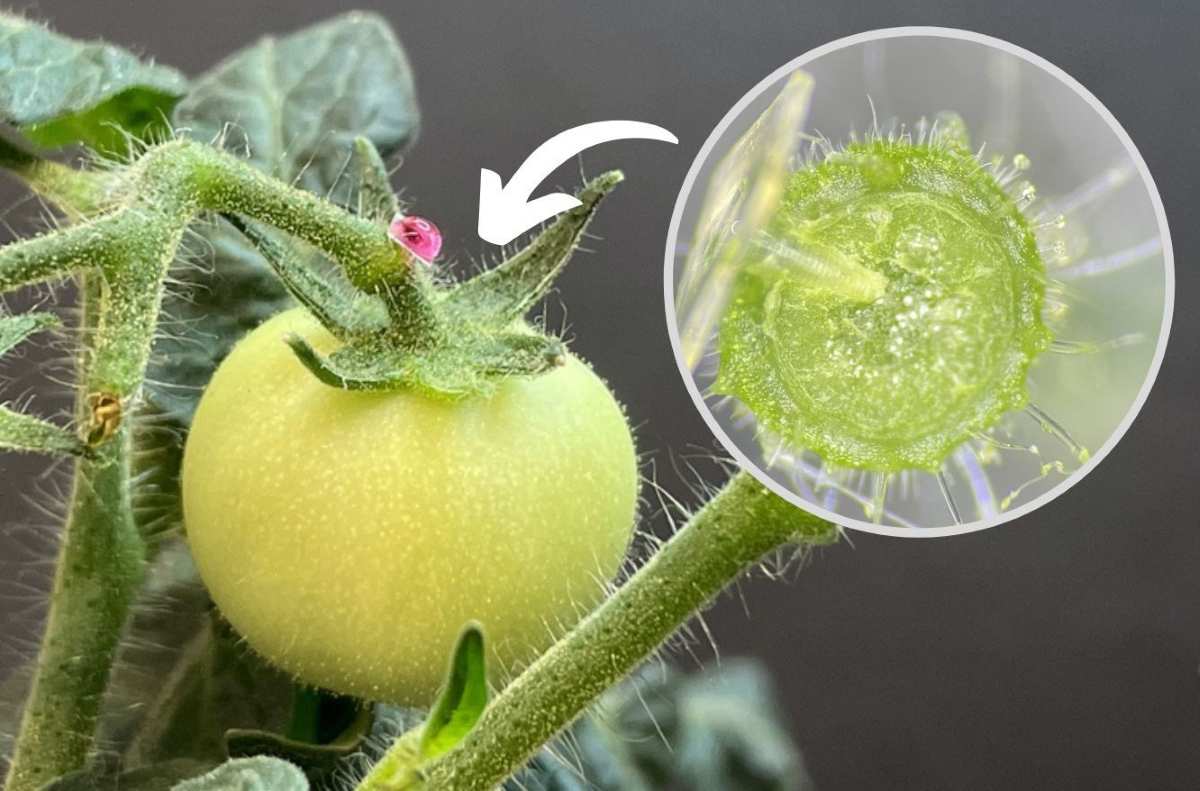

'Malasana y su hija', de Eugenio Álvarez Dumont

P. Los que salieron a enfrentarse con los franceses, ¿lo hicieron por defender a España?

R. Sí y no, las dos cosas al mismo tiempo. Lo hacían por defender una idea de España o de patria que no era tanto una idea política como la que podemos tener ahora. Era más bien la negación de lo que representaban los franceses a través de la afirmación de lo propio. Imagínate que eres un madrileño: tus costumbres, tus reyes, tus hábitos, tus profesiones. Conoces a las personas de tu entorno. Ese entorno cultural que te define como madrileño también está en conexión con el resto de las regiones españolas. Compartimos un idioma, una religión, un rey, una forma de entender el mundo —lo que los alemanes llaman "Weltanschauung"— que es común a todos.

Entonces aparece un agente externo. Es como una reacción del sistema inmune de la nación política. La rebelión es una respuesta patriótica, intuitiva más que ideológica. Nosotros somos españoles porque no somos franceses, y ellos franceses porque no son españoles. Y todos entienden de qué va eso. Cuando llegan individuos que no hablan tu lengua —y no puedes comunicarte con ellos, salvo quizá el cura, y a veces ni eso — se produce un choque. Con los polacos, por ejemplo, se comunicaban en latín, si tenían conocimientos. Además, venían con una idea impuesta. No todos, claro, esto es una generalización, pero sirve para hacernos una composición de lugar. Los franceses no entendían la cultura, no compartían la forma de ver la vida. Ver a una mujer española con la cabeza tapada les parecía ridículo. Le quitaban la toca a la moza, le decían que estaba mejor sin ella. Ese choque cultural lo podríamos comparar, salvando las distancias, con lo que sucedió en Irak o Afganistán. A veces llevaba a presiones gratuitas, muchas veces de índole sexual, o de simple desatino, que provocaban reacciones violentas. Pero esto era común en el siglo XVIII y XIX. En ese contexto, se crean instituciones patrióticas que le dan un sentido político a esa rebelión original. Y entonces ya deja de ser simplemente una revuelta popular y se convierte en una expresión de la nación.

Robespierre, en 1792 en el contexto en que el discutía si Francia debía declarar la guerra a Austria y Prusia, se debate si expandir los ideales revolucionarios, él dijo en la Asamblea: "Recordad que a nadie le gustan los misioneros armados". Años después se olvidaron de esta frase. A Napoleón le da un poco igual la situación de los españoles, él quería optimizar los recursos, consideraban que estaban desaprovechados con los Borbones. Algo similar a lo que dice Trump acerca de Canadá, que no aprovechan bien los recursos, que estarían mejor aprovechados si formaran parte de Estados Unidos.

P. Mire quién ha ganado las elecciones en Canadá...

R. Exactamente, a Napoleón le pasa lo mismo, pero era una persona mucho más inteligente.

P. ¿Podríamos decir que el 2 de mayo tenía todos los ingredientes para convertirse en la fiesta nacional?

R. Sí, hubo algunas propuestas pero el 2 de mayo siempre se consideró demasiado madrileño. Existía ese conflicto: algunos lo veían como algo que solo una región podía adoptar como fiesta fundacional. No tenía demasiado impacto fuera de Madrid. Con lógica, los asturianos decían: ¿por qué no el 30 de abril, cuando se sublevó Oviedo? ¿O por qué no el día en que la Junta de Sevilla declaró la guerra a Napoleón? Esa Junta fue la que terminaría creando la Junta Suprema Gubernativa del Reino. Podría haber sido el día que marcara los principios básicos por los que España negó a Napoleón el derecho a interferir en nuestros asuntos.

El 2 de mayo no acababa de encajar. Por eso el 12 de octubre, que representaba una empresa más general —la de la Hispanidad—, pareció menos controvertido. Aunque hoy en día cualquier cosa es controvertida, así que da igual lo que se hubiera elegido: siempre habría alguien enfadado.

P. Y ya para terminar, ¿qué opina de esa afirmación, repetida por algún escritor famoso, de que España se confundió de bando y debería haber apoyado a José I?

R. Honestamente, me parece una opinión tan respetable como poco inteligente. Se basa en un republicanismo vergonzante, que considera que la historia española hubiera sido mejor... ¿mejor para quién? No lo tengo nada claro. Holanda, por ejemplo, no tuvo problema en aceptar a Luis Bonaparte como rey. En 1810, pasó a formar parte de Francia sin conflicto.

Napoleón tenía ideas claras o al menos apunta en esa dirección.Lo más probable es que las provincias al norte del Ebro y parte del norte del Duero —Santander, País Vasco, Navarra, Aragón (excepto quizá Huesca), Cataluña, por supuesto— habrían sido integradas en Francia. El resto… quizá España habría conservado Portugal, o quizá no. Y las colonias americanas se habrían perdido igualmente, probablemente antes.

España habría quedado desintegrada, sin una guerra, pero desintegrada. ¿Habría sido mejor? De nuevo, ¿para quién?