Robert Kempner: Dieser Jurist kämpfte 1930 für ein NSDAP-Verbot. Die Geschichte eines Scheiterns

1930 trugen preußische Beamte Beweise für "staatsfeindliche" Absichten der NSDAP zusammen und drangen auf ein Verbot der Partei. Warum sie kein Gehör fanden

1930 trugen preußische Beamte Beweise für "staatsfeindliche" Absichten der NSDAP zusammen und drangen auf ein Verbot der Partei. Warum sie kein Gehör fanden

Die Schrift, die die Weimarer Republik retten soll, ist 97 Seiten lang. Sie enthält reihenweise Zitatschnipsel, Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, Verweise auf Gesetze und Rechtsbrüche. Ihr Titel: "Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als staats- und republikfeindliche hochverräterische Verbindung". Ihr Zweck: Den Beweis erbringen, dass Hitler und seine NSDAP mit der Errichtung eines "Dritten Reichs" darauf abzielen, die Demokratie zu zerstören – und ein Verbot der Partei erreichen.

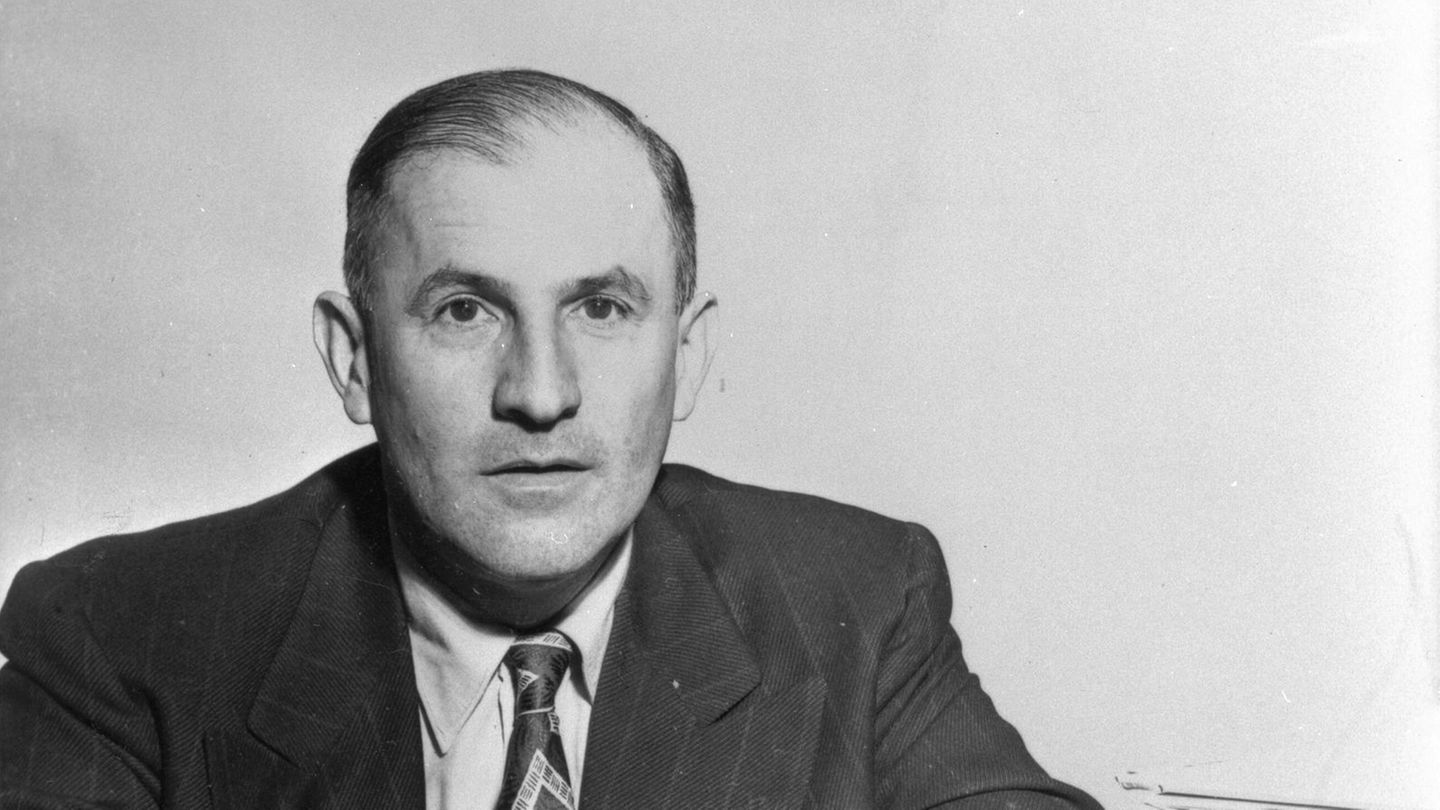

Das Werk aus dem Jahr 1930 stammt aus der Feder preußischer Beamter: Polizeivizepräsident Bernhard Weiß, Regierungsassessor Hans Schoch, Kriminalkommissar Johannes Stumm sowie Robert Kempner, Jurist. Er soll herleiten, wie die NSDAP und ihre Köpfe gemäß Gesetzeslage habhaft gemacht werden können – und welche Vorwürfe sich konkret gegen die Partei vor Gericht ins Feld führen lassen. Es ist ein Kampf um Paragrafen und Formulierungen, den die Beamten um Kempner nicht nur gegen die Nazis führen, sondern auch gegen die eigene Reichsregierung.

Beamte wühlten sich durch die Hetzpropaganda der NSDAP

Robert Kempner wurde 1899 als Sohn eines Berliner Wissenschaftlerehepaares mit jüdischen Wurzeln geboren. Niemand Geringeres als Robert Koch war sein Taufpate. Liberal erzogen, machte Kempner in der jungen Weimarer Republik nach dem Studium schnell Karriere, erst als Justiziar, dann als Staatsanwalt in Berlin. 1928 wechselte er ins preußische Innenministerium.

Dort verfolgte man den Aufstieg der NSDAP – und den Terror der SA mit ihren Schlägertrupps – zunehmend beunruhigt. Deshalb beauftragte das Ministerium 1929 die politische Abteilung des Polizeipräsidiums Berlins mit einer Untersuchung der staatsfeindlichen Handlungen und Absichten der NSDAP.

Kempner und sein Team trugen Material zusammen, wühlten sich durch Bücher wie Hitlers "Mein Kampf", nahmen sich Hetzpropaganda aus "Völkischem Beobachter" und "Angriff" vor, werteten Reden von NSDAP-Abgeordneten und Gauleitern aus.

Seitenlang beschrieben die Beamten die Staatsauffassung der NSDAP, deren "Grundprinzip in der völligen Ablehnung des parlamentarischen Systems liegt", und führten an, wie deren Politiker die Weimarer Verfassung bekämpften.

Zitat Wilhelm Frick 1927: "Unsere Beteiligung am Parlament bedeutet nicht Stärkung, sondern Unterhöhlung des parlamentarischen Systems, nicht Verzicht auf unsere antiparlamentarische Einstellung, sondern Bekämpfung des Gegners mit seinen eigenen Waffen und Kampf für unsere nationalsozialistischen Ziele auch von der Parlamentstribüne aus. Unser nächstes Ziel bleibt immer die Eroberung der politischen Macht im Staat."

Hauptaufgabe der NSDAP: "Unruhe in die Massen hineinzutragen und diese aufzurütteln"

Im Jahr 1930, so stellten Kempner und seine Leute fest, versuche die NSDAP-Führung, "im Interesse der Vermeidung behördlicher Hindernisse sich vorläufig den Mantel der Gesetzlichkeit umzuhängen". Von ihrem eigentlichen Ziel aber, die Weimarer Republik abzuschaffen, sei sie keinesfalls abgerückt. Die Partei setze alles daran, "eine revolutionäre Massenbewegung zu entfachen und das Volk durch entsprechende Propaganda aufzuwühlen", konstatierten die Beamten.

Zitat des Hessischen Polizeiamts zu einer Rede des NS-Abgeordneten Werner Studentkowski in Worms 1929: "Ruhe und Ordnung, wie sie der Spießer beanspruche, lehne die Partei entschieden ab, da sie ihre Hauptaufgabe darin sehe, Unruhe in die Massen hineinzutragen und diese aufzurütteln!"

Auch legten Kempner und seine Mitstreiter dar, wie Nationalsozialisten Zellen innerhalb der Reichswehr und Schutzpolizei aufbauten und dort neue Mitglieder rekrutierten, warnten vor einer "Zersetzungstätigkeit". Die Aktivitäten von SA und SS fassten die Beamten ebenfalls zusammen. Bei den Verbänden handele es sich um eine "revolutionäre Armee", die den geplanten Umsturz der NSDAP militärisch absichern solle.

© TT

Das Fazit der Denkschrift lautete, "dass die NSDAP auf eine Revolution mit gewaltsamen Mitteln hinarbeitet, deren Ziel über die nationalsozialistische Diktatur die Errichtung des nationalsozialistischen Dritten Reichs ist."

Die Beamten sahen den Tatbestand des Paragrafen 129 des Strafgesetzbuches als gegeben an. Dieser bestrafte die Bildung einer "staatsfeindlichen Vereinigung" mit bis zu zwei Jahren Gefängnis. Zugleich falle die Tätigkeit der NSDAP und ihres Führungskreises unter den Paragrafen 4 des Republikschutzgesetzes: Dieser sah Strafen gegen Personen vor, die die republikanische Verfassung untergraben.

"Zu den wichtigsten Staatsaufgaben gehört die Gewährleistung der Sicherheit des Staates und der verfassungsmäßigen Ordnung und die vorbeugende und abwehrende Verhinderung ihrer Störung", schließt die Denkschrift.

Brüning wollte die NSDAP nicht auf juristischem Weg stellen

Sie erreichte nicht nur den preußischen Regierungsapparat, sondern gelangte bis zum Reichsinnenministerium und zu Reichskanzler Brüning. Zu einem Verbot der NSDAP rang sich die Regierung jedoch nicht durch. Das Reichskabinett könne "jetzt noch nicht zu der Frage der Legalität oder Illegalität der NSDAP endgültig Stellung nehmen", heißt es in dem Protokoll der Sitzung. "Auf jeden Fall müsste die Reichsregierung sich davor hüten, dieselben falschen Methoden gegen die Nationalsozialisten anzuwenden, welche in der Vorkriegszeit gegen die Sozialdemokraten angewendet worden seien."

Bismarcks "Sozialistengesetz" hatte 1878 den Weg frei gemacht für die Verfolgung von Sozialdemokraten und Gewerkschaftsverbänden – und sozialistische Ideen nicht, wie von der Regierung beabsichtigt, unterdrückt, sondern das Klassenbewusstsein der Arbeiter noch gestärkt. Offensichtlich wollte Brüning die NSDAP nicht mit juristischen Repressionen stellen, sondern auf dem Feld der Politik schlagen.

Kempner überreichte die Denkschrift auch dem Oberreichsanwalt Karl August Werner und forderte ihn auf, Hitler und die führenden NSDAP-Funktionäre anzuklagen. Dieser war allerdings selbst ein Nazi – und stellte die Ermittlungen ein.

Selbst die "Boxheimer Dokumente", die 1931 an die Öffentlichkeit gelangten, bewegten die Reichsregierung nicht zum Handeln: In den "Blutplänen von Hessen" hatte ein hessischer NSDAP-Politiker einen Staatsstreich durchgespielt, der die Festnahme und Ermordung politischer Gegner vorsah.

Noch 1932 brachte Kempner unter einem Pseudonym seine Schrift "Justiz-Dämmerung: Auftakt zum Dritten Reich" heraus, warnte vor einer "Zertrümmerung der deutschen Justiz" und zeigte auf, wie Nationalsozialisten Richter einschüchterten und bedrohten.

Im gleichen Jahr unternahm die preußische Regierung einen letzten Versuch, Reichskanzler Brüning zu einem NSDAP-Verbot zu bewegen und legte in einer Materialsammlung dar, wie SA und SS einen Putsch vorbereiteten. Brüning jedoch, so wurde später bekannt, ordnete an, das preußische Schreiben nicht zu beantworten. Fortan war es zu spät für ein juristisches Vorgehen gegen die NSDAP.

Kempner und die anderen Autoren der Denkschrift verloren ihre Posten

Kaum hatten die Nationalsozialisten 1933 die Macht in Deutschland übernommen, wurde Kempner "wegen politischer Unzuverlässigkeit in Tateinheit mit fortgesetztem Judentum" aus dem Staatsdienst entlassen. Zwei Jahre später wurde er festgenommen, kam nach internationalen Protesten jedoch frei. Er ging erst nach Italien, dann in die USA.

Auch die anderen Autoren der Denkschrift verloren ihre Posten. Der Polizeivizepräsident Bernhard Weiß flüchtete nach London, Regierungsassessor Hans Schoch wurde als Homosexueller verhaftet und emigrierte nach Brasilien. Kriminalkommissar Johannes Stumm wurde nach dem Krieg Polizeipräsident in Westberlin.

Auch Kempner kehrte nach Deutschland zurück: als Stellvertreter des US-amerikanischen Chefanklägers Robert H. Jackson bei den Nürnberger Prozessen. Einer seiner Mitarbeiter war es, der 1947 in einem Aktenstapel in Berlin das letzte erhaltene Protokoll der "Wannsee-Konferenz" mit dem Beschluss der "Endlösung der Judenfrage" aufspürte.

Sein Leben lang blieb Kempner überzeugt: Hätte die Reichsregierung die NSDAP verboten, "so wäre Hitler am 30. Januar 1933 nicht Reichskanzler geworden und der Zweite Weltkrieg hätte nicht stattgefunden." Allerdings: Selbst ein Parteiverbot hätte wohl nicht zwangsläufig das Überleben der Weimarer Republik bedeutet. Schließlich hätte die NSDAP, gestützt auf SA und SS, die Demokratie auch aus der Illegalität erschüttern oder einen Bürgerkrieg auslösen können.

Nur eine Erkenntnis bleibt: Die Reichsregierung um Brüning hatte die Chance, juristisch gegen die Nationalsozialisten vorzugehen – und ließ sie verstreichen.

,regionOfInterest=(753,337)&hash=d2efcaf96b6d10d75f54b25af37b6442e5b19f1068dbf873409c36aac99e34ff#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/43/ab/43ab04e3c6cde52f898cc0f37e67da43/0124715668v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/25/9225a5b594688c9f686ba06400d15d6a/0124720451v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/69/63/6963c0b1b1eee7736e08b257961e07a6/0124723972v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0a/26/0a26f960588243ea5bc68a49e84c71df/0124671155v1.jpeg?#)