Macht Self-Care egoistisch?: "Zwischenmenschliche Verbindungen werden auf einen Nutzen reduziert"

Öfter mal "Nein" sagen, sich von Menschen, die einem nicht gut tun, distanzieren und lieber Raum für Me-Time schaffen: So haben es uns die Achtsamkeits-Gurus in ihren Podcasts und auf Instagram gelehrt. Nun warnt die österreichische Soziologin Laura Wiesböck in ihrem neuen Buch "Digitale Diagnosen": Zu viel Self-Care macht einsam, egoistisch und asozial. – Ja, was denn nun?!

Öfter mal "Nein" sagen, sich von Menschen, die einem nicht gut tun, distanzieren und lieber Raum für Me-Time schaffen: So haben es uns die Achtsamkeits-Gurus in ihren Podcasts und auf Instagram gelehrt. Nun warnt die österreichische Soziologin Laura Wiesböck in ihrem neuen Buch "Digitale Diagnosen": Zu viel Self-Care macht einsam, egoistisch und asozial. – Ja, was denn nun?!

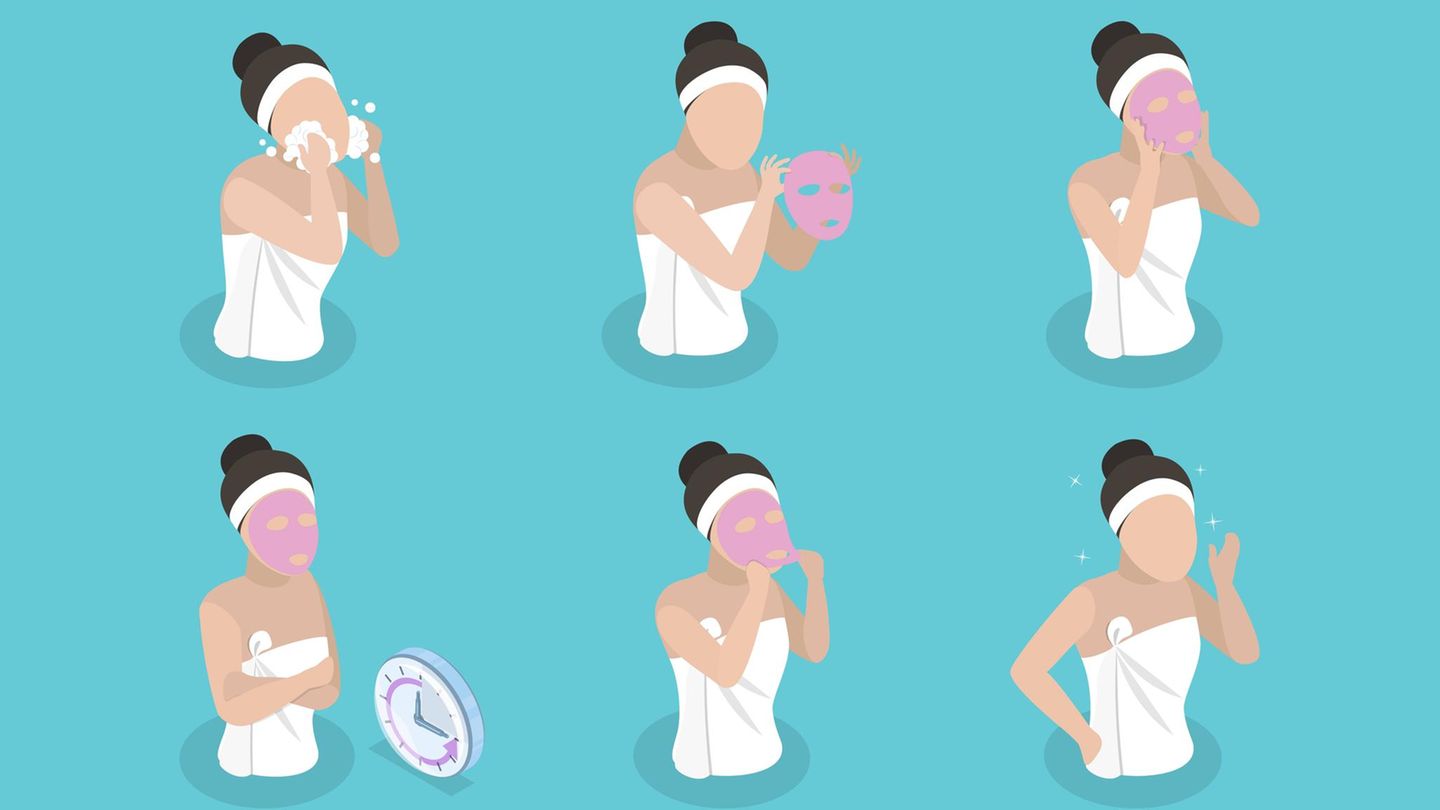

BRIGITTE: In den letzten Jahren predigten uns Lifestyle-Gurus und Wellness-Coach:innen in den sozialen Medien verstärkt, dass es wichtig ist, sich Zeit für Self-Care zu nehmen. Nun sagen Sie, dass die Art und Weise, wie der Begriff Self-Care verwendet wird, traditionelle Geschlechterideen reproduziert. Wieso das?

Laura Wiesböck: Aus feministischer Perspektive ist es wichtig, die weiblich sozialisierte Rolle zu hinterfragen, die dazu dient, männliche Herrschaft aufrechtzuerhalten: die Bereitschaft, dienstleistend, serviceorientiert und aufopfernd für andere da zu sein – für eigene Kinder, Partner, die Gesellschaft. Diese Fürsorgearbeit ist unbezahlt und geht auf Kosten der finanziellen Sicherheit und des gesellschaftlichen Einflusses von Frauen. Hinzu kommt nun die gesellschaftliche Aufforderung zu Self-Care, also einer weiteren Fürsorgearbeit. Häufig zielt diese nicht auf feministische Interessen ab, sondern auf patriarchale und kapitalistische: sich pflegen, den Körper trainieren, sich für den männlichen Blick attraktiv gestalten und marktfähig bleiben. Selbst Botox wird teilweise als Self-Care bezeichnet. Entscheidende Frage: Wer kann sich das finanziell und zeitlich leisten?

Es geht also eigentlich darum, Frauen etwas zu verkaufen?

Eine Verknüpfung von Jugendlichkeit, Weiblichkeit, Konsum und Transformation. Es gilt, effizienter, fitter, positiver und ausgeglichener zu werden, dabei jung und attraktiv auszusehen und gesellschaftlich möglichst wenig Kosten zu verursachen. Das ist jedoch nur für privilegierte Frauen möglich. Zusätzlich kann es auch zu einer Vereinzelung führen, wenn im Namen der Self-Care negative Einflüsse ferngehalten werden sollen, etwa Themen, die „triggern“, betroffen machende Nachrichten oder als „toxisch“ empfundene Menschen. Das aktuelle Verständnis von Self-Care lässt also Ungleichheiten außer Acht und ist stark individualisierend.

Ich habe kürzlich den Satz gelesen: "Ärgernisse sind der Preis, den wir für Gemeinschaft zahlen."

Ja, das tritt etwas in den Hintergrund. Die Hinwendung zum Ich ist Teil eines gesellschaftlichen Individualisierungsprozesses und der neoliberalen Idee, dass jede:r für sich selbst verantwortlich ist und für sich selbst sorgen muss. Der gesellschaftliche Status und das Lebensglück hängen in dieser Logik von der erbrachten Leistung oder getroffenen Entscheidungen ab. Das ist sehr wirkungsmächtig.

Und alle, die uns dabei im Weg stehen, müssen aussortiert werden?

Eine solche Haltung findet sich in Online-Kulturen jedenfalls vielfach wieder, zum Beispiel in Aufforderungen wie "Let go of people who no longer serve you". Zwischenmenschliche Verbindungen werden dadurch auf einen Nutzen reduziert: Wertvoll sind nur jene Personen, die einem direkt etwas bringen.

Dabei leben menschliche Beziehungen doch vom Geben und Nehmen.

Klar, langfristige, stabile Beziehungen machen zufrieden, beinhalten jedoch Konflikte, Aushandlungsprozesse und schwierige Phasen. Wenn nun die Idee gefördert wird, Menschen abzulegen, die den eigenen Interessen oder der guten Laune nicht "dienen" oder von denen man nichts lernen kann, ist das ein sehr instrumentelles Verständnis von Zwischenmenschlichkeit.

Erschreckend! So möchte man selbst doch auch nicht behandelt werden.

Das schadet nicht nur der Lebenszufriedenheit, sondern schwächt auch Solidarität und demokratisches Miteinander. Die Vorstellung, dass es für die eigene Mental Health wichtig sei, sich von negativen Menschen zu trennen, wird weit verbreitet. Doch mitunter sind das gerade Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, wie einer depressiven Episode, die eigentlich das Gegenteil, nämlich Hinwendung, brauchen. Sie werden in dieser Logik entwertet, weil sie anderen nicht "dienen" können.

© PR

Welche Räume und Strukturen fehlen in unserer Gesellschaft, um wieder mehr echte Verbindungen und Gemeinschaft zu ermöglichen?

Wir reden hier im Grunde über Demokratie. Demokratie ist nicht nur ein politisches System, sondern auch eine zwischenmenschliche Praxis. Dazu gehört, im Austausch zu leben und sich bewusst zu sein, dass andere ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind. Wenn Menschen kaum in Kontakt mit anderen gesellschaftlichen Gruppen kommen – wenn sie das Auto statt öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Einkauf bestellen, statt in den Supermarkt gehen – und es kaum Kontakt zu Fremden außerhalb von Dienstleistungsverhältnissen gibt, dann wirkt das einer gut funktionierenden Demokratie entgegen. Es fehlt der spürbare Bezug zu anderen Menschen in der Gesellschaft. Alltägliche demokratische Praktiken wie Toleranz, Kompromissbereitschaft oder Gemeinwohlorientierung finden dann zwischenmenschlich kaum statt.

Sie schreiben auch, dass neoliberale Entwicklungen und die therapeutische Kultur dazu führen können, weniger Trost bei Freund:innen zu suchen – aus Angst, als Störfall zu gelten und abgewiesen zu werden. Wie findet man die Balance? Was halten Sie zum Beispiel von privaten Coachings? Die gibt es ja mittlerweile für fast jedes Problem – etwa überlastete berufstätige Mütter.

Als Soziologin kann ich keine konkreten Tipps zur Lebensführung geben. Fest steht aber, dass die Anforderungen an Mutterschaft heute höher sind, bei gleichzeitig steigenden Anforderungen im Bereich der Lohnarbeit. Für den kapitalistischen Motor ist es zielführend, strukturelle Belastungen zu belassen und durch kostenintensive Angebote individuell abzufedern, etwa durch einen Yogakurs. Gesamtgesellschaftlich wäre es jedoch lohnenswert, zu prüfen, wie strukturelle Belastungslagen verringert werden können. Für alle. Das wird mit privaten Coachings nicht erreicht, denn diese zielen oft darauf ab, sich besser an die bestehenden Verhältnisse anzupassen.

Ist Achtsamkeit heute nur noch ein Tool, um noch produktiver zu sein?

Die westlich vereinnahmte Form von Achtsamkeit ist ein vermarktbares Konsumprodukt: von Podcasts und Apps bis hin zu Kerzen und Malbüchern. Dabei stehen ursprüngliche Werte wie Nichtmaterialismus im klaren Widerspruch zu den Profitinteressen der Unternehmen, die Achtsamkeit kapitalisieren. Individuell kann es zwar durchaus positive Effekte haben, zu meditieren oder achtsam zu sein. Wie bei Self-Care wird Achtsamkeit aber häufig als "Tool" vermarktet, um die eigene Produktivität zu steigern – ohne dabei die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, in denen wir leben, verändern zu wollen. Das kann zu neuen Rechtfertigungsordnungen und Entsolidarisierungsprozessen führen. Plakativ gesprochen: Wenn jemand kurz vor dem Burnout steht, heißt es dann: "Die Person hätte achtsamer mit sich umgehen und sich besser um sich selbst kümmern müssen".

Können wir uns nicht mehr einfach nur erholen?!

Für ein würdevolles Leben braucht es definitiv mehr gemeinschaftliche Räume, in denen Erholung einfach nur Erholung sein darf – ohne Konsumdruck und Optimierungszwang.

,regionOfInterest=(753,337)&hash=d2efcaf96b6d10d75f54b25af37b6442e5b19f1068dbf873409c36aac99e34ff#)