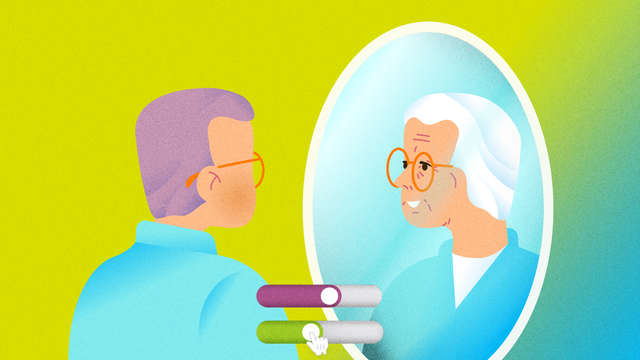

Pratfall-Effect: Patzer als Pluspunkt: Wie Schwächen unsere Sympathie stärken

Perfektion wirkt kühl und distanziert, kleine Patzer dagegen machen nahbar und sympathisch. Warum das so ist – und wie wir den Pratfall-Effect sogar gezielt nutzen können

Perfektion wirkt kühl und distanziert, kleine Patzer dagegen machen nahbar und sympathisch. Warum das so ist – und wie wir den Pratfall-Effect sogar gezielt nutzen können

Da ist der Professor, der souverän durch komplexe Theorien führt – und zwischendurch versehentlich seinen Kaffeebecher neben dem Laptop umstößt. Da ist die Tagesschausprecherin, die sich mitten im Nachrichtenblock verspricht – kurz innehält, lächelt, weitermacht. Da ist die Kollegin, die während einer Präsentation rhetorisch glänzt – und zwischendurch gesteht, dass sie die Technik „wie immer nicht ganz im Griff“ hat.

Es sind Momente, in denen Unerwartetes geschieht, in denen Missgeschicke widerfahren. Und doch: Die Fauxpas machen die Person nicht weniger beeindruckend, lassen sie nicht weniger kompetent erscheinen. Sondern: menschlicher, zugänglicher, sympathischer.

Kleine Patzer, große Wirkung: Der Pratfall-Effect ist gut untersucht

Dahinter steckt ein Phänomen, das die Psychologie seit Langem kennt: der Pratfall-Effect. Er beschreibt, wie kleine Patzer den subjektiven Eindruck eines Menschen verbessern können, warum Schwächen manchmal stärken. Und auch: wie wir gezielte Schnitzer im Alltag, im Job oder sogar im Marketing klug nutzen können.

Erstmals beschrieben hat den Pratfall-Effect der US-amerikanische Psychologe Elliot Aronson Mitte der 1960er Jahren. Der Wissenschaftler wollte herausfinden, wie Fehler die Wahrnehmung von Menschen beeinflussen – insbesondere von solchen, die ohnehin schon als fachkundig wahrgenommen werden.

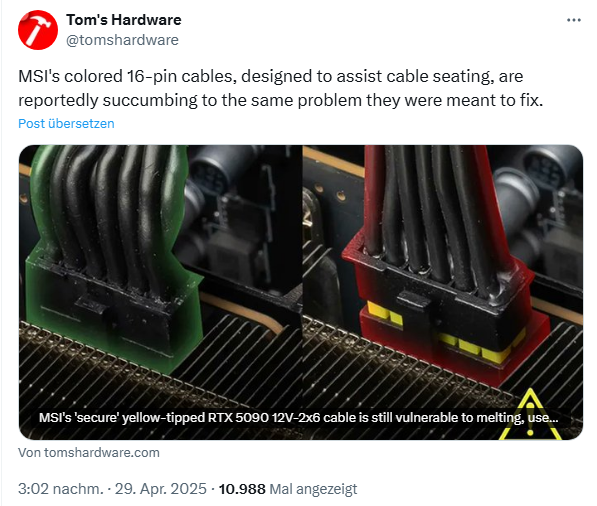

In einem Experiment spielte Aronson einigen Probanden Tonbandaufnahmen vor, in denen eine Person ein Wissensquiz mit entweder sehr hoher oder niedriger Erfolgsquote absolvierte. In manchen Fällen war zusätzlich zu hören, wie diese Person eine Kaffeetasse umstieß. Das Ergebnis: Der kleine Patzer machte die kompetente Person sympathischer – ließ jedoch die ohnehin wenig überzeugende Person noch schlechter dastehen.

Der Grund dafür: Menschen, die nicht perfekt sind, scheinen uns nahbarer. Schließlich weckt ein Missgeschick in uns das Gefühl, der- oder diejenige mache ebenso Fehler wie wir. Und das verbindet uns emotional mit dem Gegenüber.

Neuere psychologische Untersuchungen zeigen, dass kleine Makel, gut platzierte Selbstironie oder das offene Eingeständnis von Schwächen unsere soziale Ausstrahlung gezielt stärken können. Vorausgesetzt, die Basis stimmt: Wer grundsätzlich als kompetent wahrgenommen wird, kann durch gezielte Unvollkommenheit sogar noch gewinnen.

Pratfall-Vorzüge: Perfektion misstrauisch macht, Fehler machen menschlich

Auch bei Marketing und Markenkommunikation wird der Pratfall-Effect längst bewusst eingesetzt. Unternehmen, die kleine Mängel offen zugeben, wirken auf Konsumenten oft glaubwürdiger als solche mit makellosem Selbstbild. Eine Analyse von Online-Bewertungen zeigte etwa: Produkte mit sehr guten, aber eben nicht perfekten Bewertungen – etwa 4,2 bis 4,4 von 5 Sternen – wurden am häufigsten gekauft. Perfekte Fünf-Sterne-Bewertungen hingegen weckten eher Misstrauen.

Ebenso setzen manche Werbekampagnen auf Erfolg-Faktor „Schwäche“: Guinness etwa bediente sich des Pratfall-Effects, als die Marke den Slogan „Good things come to those who wait“ prägte. Die Werbung zielte darauf ab, dass das Zapfen eines Guinness-Biers im Vergleich zu anderen Sorten etwas mehr Zeit braucht. Und man sich eben in Geduld üben muss, bevor man endlich zum Glas greifen kann. Ein kleiner Makel, der dem Getränk eine entspannte Note verleihen und so die Sympathie der Konsumenten stärken sollte.

Dass der Pratfall-Effect sogar über menschliche Akteure hinaus wirksam ist, zeigte vor einigen Jahren eine Studie. Dort beobachteten Probanden einen Roboter, der eine Aufgabe mit Legosteinen löste: Mal bewältigte er die Herausforderung fehlerfrei, mal ließ er Teile fallen. Die Ergebnisse waren eindeutig: Der Roboter, der sich Patzer erlaubte, wurde durchweg als sympathischer wahrgenommen als der perfekt agierende. Entscheidend war auch hier: Ein Mindestmaß an Kompetenz musste vorhanden sein. Nur dann ließen die Fehler den nichtmenschlichen Akteur nicht schwächer erscheinen, sondern nahbarer.

Authentisch statt aalglatt: Das Phänomen sagt auch etwas über die Psyche der Beobachtenden

Und doch: Der Pratfall-Effect ist kein Selbstläufer. Ob ein Ausrutscher sympathisch macht oder nicht, hängt stark vom Kontext, dem Umfeld, der Authentizität ab. Ein Sympathiebonus lässt sich schwerlich erzwingen. Wer gezielt und zu offensichtlich auf Pannen setzt, wirkt schnell berechnend.

Helfen kann es allerdings durchaus, seinen Perfektionismus etwas zu lockern, sich bewusst nicht immer in der besten Version zu zeigen. Wer im Bewerbungsgespräch beiläufig zugibt, dass er sich beim Smalltalk manchmal schwertut, wirkt im Zweifel authentischer als jemand, der ausschließlich Stärken aufzählt. Wer bei einem Vortrag einen Verhaspler mit Humor nimmt, schafft Nähe zum Publikum. Und wer im Freundeskreis auch mal ein Defizit eingesteht, macht es anderen leichter, sich ebenfalls zu öffnen.

Der Pratfall-Effect macht deutlich: Menschen mögen Menschen, die nicht über allem stehen – sondern die auch mal scheitern, stolpern, straucheln. Das zu wissen, kann nicht zuletzt auch unser Stresslevel senken: Schließlich ist Perfektionismus immer ein Stückweit mit Anspannung und der unterschwelligen Angst verbunden, nicht zu genügen.

Und schlussendlich sagt das Phänomen auch etwas über uns als Beobachter. Denn ob wir kleine Missgeschicke charmant finden oder ob sie uns stören, hängt natürlich immer von unserer eigenen Haltung ab. Wer großzügig mit den Ecken und Kanten anderer umgeht, der offenbart soziale Intelligenz, der reduziert sein Umfeld nicht auf Fehler.

Und trägt letzten Endes dazu bei, dass ein Klima entstehen kann, in dem Nähe und Vertrauen wachsen. Nicht trotz, sondern gerade wegen unser aller Unvollkommenheit.

,regionOfInterest=(354.5,221)&hash=e8456bcd1f70f30008fb9002a0dadbb120f0fdfc6974f703b756c3de31f4aa69#)

![Deals: Fußballsimulation - Verwandelt jedes Wohnzimmer in ein Stadion – jetzt zum Schnäppchenpreis [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/ea-sports-fc-25_6353258.jpg?#)