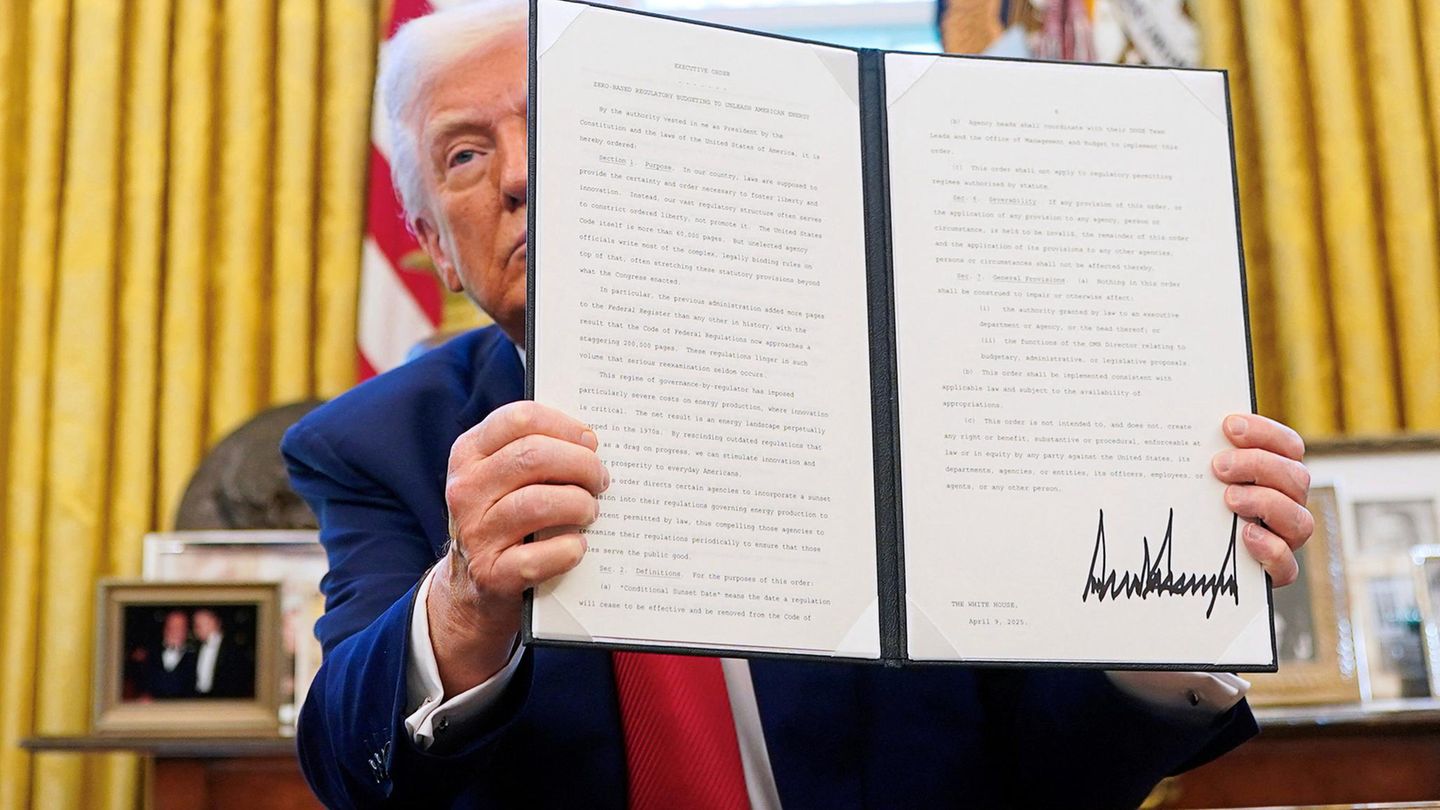

ESG-Programme: Was Trumps Anti-Woke-Erlass für deutsche Unternehmen bedeutet

US-Präsident Donald Trump geht gegen Programme für Vielfalt in Unternehmen vor. Anwalt Marc Liebscher erklärt, warum davon fast alle deutschen Firmen mit US-Geschäft betroffen sind – und was Vorstände jetzt tun müssen

US-Präsident Donald Trump geht gegen Programme für Vielfalt in Unternehmen vor. Anwalt Marc Liebscher erklärt, warum davon fast alle deutschen Firmen mit US-Geschäft betroffen sind – und was Vorstände jetzt tun müssen

Capital: In Deutschland haben einige Unternehmen Post von der US-Botschaft bekommen: Sie sollen 36 Fragen zu ihren Programmen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) beantworten. Welche Unternehmen sind von Trumps Erlass betroffen?

MARC LIEBSCHER: Betroffen sind sämtliche Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit US-Bundesbehörden haben – egal ob sie direkte Verträge für Waren oder Dienstleistungen haben oder Teil der Lieferkette sind. Dabei kann es etwa schon ausreichen, dass ein Angestellter einer US-Bundesbehörde ein Flugticket bei diesem Unternehmen kauft. Oder dass eine US-Behörde Schrauben kauft, um ein Regal festzuschrauben. Das heißt: Praktisch alle deutschen Unternehmen, die in irgendeiner Form Lieferbeziehungen in die USA haben, müssen damit rechnen, dass sie der neuen Order von Trump unterfallen.

Es geht also nicht nur um Dienstleister der US-Botschaft in Deutschland?

Richtig. Es geht um alle Vertragsverhältnisse, die Zahlungen von US-Bundesbehörden begründen. Das können theoretisch sogar auch Forschungseinrichtungen sein, die direkt oder indirekt Geld aus Förderprogrammen von amerikanischen Regierungsstellen bekommen.

Dann sind die kürzlich bekannt gewordenen Fragebögen an einzelne deutsche Unternehmen, in denen die US-Botschaft in Berlin Informationen zu deren DEI-Programmen einfordert, also lediglich der Anfang?

Das ist die Spitze des Eisbergs. Wahrscheinlich wird sich die US-Seite zuerst auf die namhaften Unternehmen konzentrieren, von denen sie sicher weiß, dass sie Lieferbeziehungen mit US-Behörden haben.

Was sollten Unternehmen tun, wenn sie von US-Seite einen Fragebogen zu ihren DEI-Programmen erhalten?

In den Schreiben werden die Unternehmen aufgefordert, den Fragebogen auszufüllen. Dabei geht es um eine gesetzliche Pflicht nach US-amerikanischem Recht. Also sollten sie diesen Fragebogen ausfüllen – und sie sollten ihn auch korrekt ausfüllen.

Was passiert, wenn Unternehmen falsche Angaben machen?

Dann begeben sich die Unterzeichner in die Gefahr, sich nach US-amerikanischem Recht strafbar zu machen. Das ist ein Betrugsversuch, den die Amerikaner strafrechtlich verfolgen können.

Selbst bei Unternehmen, die in Deutschland und Europa sitzen?

Natürlich. Das nennt sich in der Fachsprache Long-arm-Regulation. Dafür muss ein Staat Anknüpfungspunkte finden, wieso ein Unternehmen dem eigenen Recht unterfällt. Dafür reicht schon eine Vertragsbeziehung mit einer staatlichen Stelle. Das machen wir in Europa übrigens auch nicht anders. Wenn etwa ein afrikanisches Unternehmen einer deutschen Bundesbehörde etwas liefert, beispielsweise Computerprogramm, dann muss es erklären, dass es sich an das deutsche Recht hält – auch was Gleichstellung und Diversität angeht.

Wie können die Amerikaner kontrollieren, dass sich die deutschen Unternehmen an ihre Vorgaben halten und korrekte Angaben machen?

Das ist relativ einfach, zumindest bei größeren und vor allem börsennotierten Unternehmen. Da müssen sich die US-Stellen nur den Geschäftsbericht herunterladen und darin mit der Suchfunktion schauen: Gibt es Vielfältigkeits- und Diversitätsprogramme? Dafür reichen ein einfaches Textverarbeitungsprogramm und KI. Das lässt sich leicht automatisieren.

Welche Folgen haben Verstöße? Außer natürlich, dass die Verträge verloren gehen.

Wenn Geschäftsführer oder Vorstände gegenüber US-Stellen falsche Angaben zur Einhaltung von Trumps Vorgaben machen, droht ihnen ein Strafverfahren in den USA. Dafür müssen sie sich nicht in den USA aufhalten. Bei einer Einreise kann ihnen dann auch die Verhaftung drohen. Das kennen etwa aus dem VW-Dieselskandal oder kürzlich im Fall eines französischen Wissenschaftlers, der festgesetzt wurde, weil auf seinem Handy Beleidigungen gegen Trump gefunden wurden.

Das Problem ist aber, dass Trumps Verbot von Diversitätsprogrammen in einem Spannungsverhältnis mit Regeln in Europa stehen. In Deutschland gibt es beispielsweise seit 2016 die Geschlechterquote für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen. Kollidiert diese nicht auch mit Trumps Executive Order?

Das weiß man Stand heute nicht. Denn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), in dem die Quote geregelt ist, bezieht sich nicht nur auf ein Geschlecht, sondern es schreibt einen Anteil von mindestens 30 Prozent Frauen und mindestens 30 Prozent Männer vor. Formal handelt es sich also nicht allein um ein Förderprogramm für Frauen.

Schaut man sich die Zusammensetzung der meisten Aufsichtsräte an, dann ist es das in der Praxis natürlich schon.

Richtig. Daher kann man der Ansicht sein, dass Trumps Executive Order auch mit dem AGG kollidiert.

Wie können Unternehmen diesen Konflikt auflösen?

Das ist tatsächlich ein Spagat, der die Unternehmen im Schritt zerreißt und der sich Stand heute kaum auflösen lässt. Wenn gesetzliche Anforderungen in den USA im Widerspruch zu gesetzlichen Anforderungen in Europa stehen, bleibt einem Unternehmen am Ende womöglich nur der Weg mit unterschiedlichen, juristisch klar getrennten Gesellschaften für die jeweiligen Geschäfte. Dann können die Gesellschaften, die die Leistungen für die USA erbringen, US-Recht unterfallen und sich an das DEI-Verbot halten. Und die Gesellschaften für die europäischen Geschäfte können sich an EU-Recht halten.

Um Ihr Eingangsbeispiel mit dem Flugticket zu nehmen: Dann müsste die Lufthansa den Verkauf von Flugtickets an US-Bürger also künftig ausschließlich über eine US-Gesellschaft abwickeln?

Zum Beispiel. Aber da herrscht auch bei den Unternehmen aktuell noch eine große Verunsicherung. Die wissen selbst noch nicht, wie sie damit umgehen sollen.

Solch eine Teilung wird sich nicht von heute auf morgen umsetzen lassen.

Das ist sicherlich ein Prozess. Die Unternehmen brauchen bestimmt erst einmal ein halbes Jahr, um ihre Risikopositionen zu analysieren, und ein weiteres halbes Jahr, um Lösungen zu diskutieren und einen Plan aufzusetzen. Dann erst kommt die Umsetzung. Der Gesetzgeber, aber auch wir als Aktionärsvertreter können nicht verlangen, dass die Unternehmen schon jetzt eine Lösung für die von Trump forcierte 180-Grad-Wende haben. Aber sie müssen sofort anfangen, sich um eine Lösung zu kümmern.

Das wird ein Fest für Anwälte.

Das ist natürlich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Anwälte, Berater und Corporate-Governance-Spezialisten. Letztlich wird man versuchen müssen, das pragmatisch zu lösen. Aber dem Vorstand muss klar sein, dass er sich dieses Thema auf den Tisch holen muss. ESG und Corporate Governance müssen spätestens jetzt ganz oben angesiedelt sein.

Dabei war ESG doch bisher eigentlich ein Gewinnerthema …

Die Zeiten sind vorbei. Man muss befürchten, dass Trump und die US-Regierung bei dem DEI-Thema ein Exempel statuieren werden – auch weil sie dieses Symbol für ihre Wählerschaft brauchen, gerade nachdem Trump mit den Folgen seines Zollchaos auch Teile seiner Anhänger verärgert hat. ESG ist jetzt kein Wohlfühlthema mehr, sondern ein strategisch bedeutendes Thema – und sogar ein Geschäftsrisiko, wenn man in den USA aktiv ist. Der Vorstand eines börsennotierten Unternehmens muss nun Begründungen liefern, wenn er trotzdem Programme für Vielfalt und Gleichstellung verfolgt. Er muss den Aktionären darlegen, warum er dieses Risiko eingeht und warum es trotzdem einen wirtschaftlichen Mehrwert bringt.

Sind sich die Vorstände deutscher Konzerne schon bewusst, wie weitreichend die Auswirkungen von Trumps Erlass auch für sie sind?

In den Unternehmen sickert die Erkenntnis gerade durch. Die Dimensionen werden den Vorständen auf jeden Fall schnell bewusst gemacht werden – von Beratern, die hier ein attraktives neues Geschäftsfeld sehen, aber auch von uns als SdK. Die Stimmrechtsverterter der SdK besuchen jedes Jahr rund 450 Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften in Deutschland, und wir werden das Thema natürlich auf den anstehenden Hauptversammlungen prominent ansprechen. Die Vorstände müssen jetzt schnell ins Handeln kommen.