Batterievorkonditionierung: Technik, Nutzen und Unterschiede

Eine kalte Batterie lädt langsamer und verschleißt schneller. Wie Batterievorkonditionierung hilft, das zu vermeiden, erklärt dieser umfassende Wissensartikel. Der Beitrag Batterievorkonditionierung: Technik, Nutzen und Unterschiede erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.

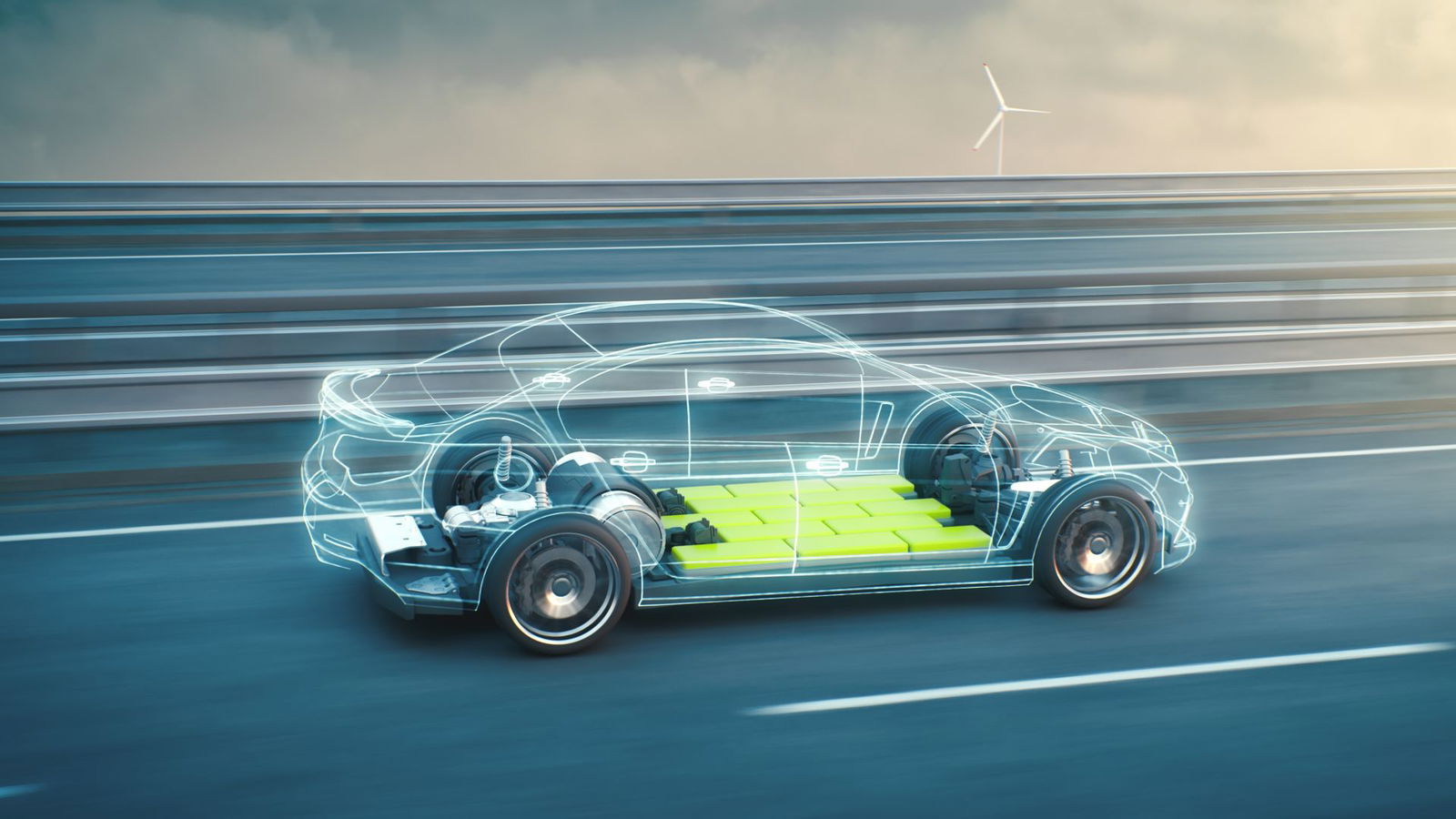

Batterievorkonditionierung bezeichnet das gezielte Aufheizen oder Abkühlen der Antriebsbatterie eines Elektroautos, um sie in einen optimalen Temperaturbereich zu bringen. Dadurch kann das E-Auto unter anderem schneller geladen werden und die Batterie wird geschont, was ihre Lebensdauer verlängern kann. In diesem Wissensartikel erklären wir verständlich, was es mit dem Batterie vorkonditionieren auf sich hat, warum diese Vorkonditionierung (Elektroauto) so wichtig ist, in welchen Situationen sie zum Einsatz kommt und welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Herstellern gibt. Außerdem beleuchten wir die technischen Hintergründe – von Thermomanagement bis Zellchemie – und beantworten häufige Fragen zur praktischen Nutzung dieser Funktion.

Was bedeutet „Batterievorkonditionierung“?

Unter Batterievorkonditionierung versteht man das Vorab-Konditionieren (also Vorheizen oder Vorkühlen) der Traktionsbatterie in einem Elektroauto noch bevor eine hohe Leistungsabgabe oder -aufnahme erfolgt. Ziel ist es, die Batterie in ein ideales Temperaturfenster zu bringen, etwa um unmittelbar danach schneller laden oder volle Leistung abrufen zu können. Bei niedrigen Temperaturen kann eine Lithium-Ionen-Batterie nämlich Schaden nehmen oder vorzeitig altern, wenn man sie mit zu hoher Leistung lädt oder entlädt. Deshalb drosseln viele Batteriemanagement-Systeme automatisch die Ladeleistung, solange die Zellen zu kalt sind.

Die Folge: Das Schnellladen dauert länger, bis die Batterie sich von selbst genügend erwärmt hat – Zeitverlust für den Fahrer. Die Vorkonditionierung umgeht dieses Problem, indem vorab Heiz- oder Kühlsysteme aktiviert werden, um die Batterie auf optimale Temperatur zu bringen.

Hinweis: Im Kontext von Elektroautos bezieht sich Vorkonditionierung meistens auf die Antriebsbatterie. Allerdings wird der Begriff gelegentlich auch für das Vorklimatisieren des Innenraums verwendet – also das Vorheizen oder Vorkühlen des Fahrgastraums vor Fahrtbeginn, oft per App oder Timer. In diesem Artikel geht es primär um die Batterie-Vorkonditionierung.

Warum ist die Vorkonditionierung der Batterie wichtig?

Eine Lithium-Ionen-Batterie arbeitet am effizientesten in einem bestimmten Temperaturbereich. Ist der Akku zu kalt (z.B. unter etwa 10 °C), hat er einen höheren Innenwiderstand und chemische Prozesse laufen langsamer ab. Versucht man dann, mit hoher Leistung zu laden (etwa an einer Schnellladesäule), würde dies die Zellen stark belasten und langfristig schädigen. Das Batteriemanagement verhindert zwar akute Schäden, indem es die Ladeleistung drastisch reduziert – aber dadurch verlängert sich die Ladezeit erheblich. Hier kommt die Batterievorkonditionierung ins Spiel: Sie wärmt den Akku vor einem geplanten Ladevorgang gezielt auf, damit beim Start des Ladevorgangs bereits die optimale Temperatur erreicht ist und die maximale Ladeleistung genutzt werden kann. So spart man wertvolle Zeit am Schnelllader und kommt auf Langstrecken zügiger voran.

Ebenso wichtig: Die Maßnahme schont die Batterie. Durch das Vermeiden von Ladevorgängen im suboptimalen Temperaturbereich wird einer dauerhaften Schädigung der Batteriezellenchemie vorgebeugt. Auch das Entladen einer eiskalten Traktionsbatterie mit voller Leistung (z.B. abruptes Beschleunigen) wird vom System normalerweise begrenzt, um den Akku zu schützen. Vorkonditioniert man den Akku, stehen schneller wieder voller Rekuperations– und Leistungsumfang zur Verfügung – erkennbar etwa daran, dass die gelbe Schneeflocke im Display verschwindet oder die gestrichelten Leistungs-/Rekuperationsanzeigen erlöschen. Kurz gesagt: Ein vorkonditionierter Akku ist leistungsfähiger, lädt schneller und wird weniger strapaziert.

Nicht nur Kälte, auch Hitze kann ein Problem sein. Bei sehr hohen Akkutemperaturen (etwa nach langen Autobahnfahrten im Sommer oder wiederholtem Schnellladen) reduziert das Batteriemanagement aus Selbstschutz ebenfalls die Leistung oder Ladegeschwindigkeit. Daher umfasst Batterievorkonditionierung auch das Vorkühlen: Ist der Speicher zu warm, läuft rechtzeitig die Kühlung, um ihn in den idealen Bereich zu bringen. Auf diese Weise kann beispielsweise im Hochsommer sichergestellt werden, dass trotz heißer Batterie ein anstehender Schnelllade-Stopp mit voller Leistung erfolgen kann. Hersteller wie Tesla haben diese automatischen Kühl- und Heizstrategien früh etabliert – mittlerweile ziehen viele andere nach.

Typische Einsatzszenarien: Wann die Batterie vorkonditionieren?

Der häufigste Anwendungsfall für die Batterievorkonditionierung ist vor dem Schnellladen im Winter. Stellen wir uns vor: Außentemperatur 0 °C, die Autobahnfahrt zur Schnellladestation hat begonnen. Ohne Vorkonditionierung würde der kalte Akku am HPC (High Power Charger) vielleicht nur mit 50 bis 100 kW laden können, anstatt der möglichen 200 kW. Erst nach einigen Minuten Laden würde er sich durch den Ladestrom selbst erwärmen und dann höhere Ladeleistungen zulassen. Diese Zeit kostet Reisende nicht nur Nerven, sondern verlängert auch die Gesamtfahrzeit spürbar. Mit aktivierter Vorkonditionierung hingegen wird der Akku schon während der Anfahrt aufgeheizt – so erreicht man die Station mit einem “ladebereiten” Akku und kann von Anfang an mit hoher Leistung laden.

Ein klassisches Beispiel liefert der Hyundai Ioniq 5: Offiziell kann dieses Modell in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden – einer der schnellsten Werte am Markt. Doch ohne vorgewärmte Batterie war dieses Potenzial bei Kälte oft nicht abrufbar, was viele Fahrer frustrierte. Erst ein Software-Update, das die automatische Akkuheizung vor dem Laden nachreichte, ermöglichte auch im Winter annähernd diese Schnellladezeiten.

Auch vor hoher Leistungsabgabe (z.B. sportliche Fahrten, Anhängerbetrieb in Kälte oder Gebirgspassagen) kann Vorkonditionierung sinnvoll sein. Einige E-Autos – vor allem Sportmodelle – temperieren den Akku, wenn man einen Performance-Modus oder Launch Control aktiviert, um maximale Leistung und Rekuperation bereitzustellen. Im Alltag steht jedoch das Schnellladen im Vordergrund. Sobald eine längere Strecke mit Ladehalt geplant ist, sorgt die Vorkonditionierung für kurze Ladestopps und damit effizientes Reisen.

Zusammengefasst: Immer dann, wenn die Batterie bald stark gefordert wird (sei es durch hohe Ladeleistung oder Leistungsentnahme) und aktuell deutlich von der Idealtemperatur abweicht, lohnt sich die Vorkonditionierung. Typischerweise also vor DC-Ladevorgängen im Winter sowie bei extremen Temperaturlagen – sowohl Kälte als auch Hitze.

Technik im Hintergrund: Thermomanagement der Batterie

Jedes Elektroauto besitzt ein Batterie-Thermomanagement, das die Temperatur der Zellen überwacht und regelt. Gute Batteriesysteme verfügen über aufwendige Kühl- und Heizkreisläufe, meist Flüssigkühlung mit integriertem Heizsystem und Wärmepumpen-Unterstützung. Günstigere E-Autos sparen hier und regeln die Temperatur rein über die Software, indem sie bei Wärme oder Kälte die Leistung reduzieren – was im Ergebnis längere Ladezeiten bedeutet. Moderne Fahrzeuge hingegen setzen auf aktive Temperierung: Sie haben Kühlmittel, Heizmodule, Ventile und Pumpen, um die Batterie entweder zu erwärmen oder zu kühlen, je nach Bedarf.

Die optimale Batterietemperatur liegt je nach Zellchemie ungefähr zwischen 20 °C und 40 °C. Bei Nickel-Mangan-Cobalt-Akkus (NMC), die in vielen Elektroautos verbaut sind, gelten etwa 20 bis 25 °C als ideal. Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) benötigen tendenziell etwas mehr Wärme – hier sind um die 40 °C optimal. Innerhalb dieses “Wohlfühlbereichs” können die Zellen hohe Ströme aufnehmen oder abgeben, ohne Schaden zu nehmen, und arbeiten besonders effizient. Batterievorkonditionierung bedeutet also nichts anderes, als das Thermomanagement frühzeitig so zu steuern, dass die Batterie genau dann die Idealtemperatur hat, wenn hohe Leistung fließen soll.

Die Umsetzung variiert: Zum Aufheizen bei Kälte wird entweder ein elektrischer Heizer im Kühlkreislauf genutzt (z.B. ein PTC-Heizelement) oder es wird Abwärme von Motor/Inverter in den Batteriekreislauf geleitet (sogenanntes Heat Scavenging). Einige Fahrzeuge mit Wärmepumpe können auch diese zum Akkuwärmen einsetzen, was effizienter ist. Zum Kühlen bei Hitze wird der Flüssigkreislauf durch einen Kühler oder Klimakompressor geführt, um überschüssige Wärme abzuführen. Die Steuerung übernimmt das BMS (Batteriemanagement-System) zusammen mit der Fahrzeugsoftware.

Wichtig zu verstehen: Die Vorkonditionierung läuft meist automatisiert und lastabhängig. Das Auto weiß (z.B. durch Navigationsdaten oder Sensorsignale), wann demnächst hohe Ladeleistung ansteht, und startet rechtzeitig die Temperierung. Ein typischer Zeitraum sind ca. 15 bis 30 Minuten vor dem Ladehalt – je nach Temperaturdifferenz, Batteriekapazität und Heizleistung. In vielen Fällen erscheint im Fahrzeugdisplay eine Meldung wie „Batterie wird vorkonditioniert…“, sobald die Funktion aktiv ist. Wird kein Eingreifen benötigt (Batterie ohnehin im guten Bereich), bleibt die Zusatzheizung/ -kühlung aus, um Energie zu sparen.

Stichwort Ladefenster: Schnellladen mit hoher Leistung ist nur in einem bestimmten SoC-Bereich (State of Charge, Ladezustand) und Temperaturfenster möglich. Viele Elektroautos erreichen ihre maximale Ladeleistung etwa zwischen 10 und 50 Prozent Ladestand – danach reduziert das BMS die Leistung aus Zellschutzgründen. Kommt man mit kaltem Akku bei 10 Prozent an, nutzt man dieses Fenster nicht optimal aus. Die Vorkonditionierung stellt sicher, dass Temperatur als Variable kein limitierender Faktor mehr ist, und man das Ladefenster voll ausschöpfen kann. Ein Extrembeispiel: Bei einem Test zeigte sich, dass ein nicht vorkonditionierter Akku (ca. 14 °C Zelltemperatur) anfangs nur etwa 120 bis 150 kW Ladeleistung erreichte, während mit vorgeheizter Batterie (38 °C) rund 190 kW möglich waren. Manche Fahrzeuge benötigen sogar um die 50 °C Zelltemperatur, um ihr absolutes Maximum (z.B. 250 kW) freizuschalten. Solche Temperaturen erzielen praktisch nur eine gezielte Vorerwärmung.

Batterievorkonditionierung: Automatisch oder manuell? Unterschiede zwischen Herstellern

Nicht jedes Elektroauto konditioniert die Batterie automatisch vor – und die Herangehensweisen unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Hier ein Überblick über gängige Lösungen und Beispiele:

BMW: Der Münchner Hersteller geht einen Sonderweg und bietet zusätzlich zur Automatik eine manuelle Vorkonditionierung an. In Modellen wie dem BMW iX, iX3 und iX1 lässt sich seit neueren Softwareständen im Menü die Akku-Vorbereitung auf Knopfdruck starten. Hintergrund: Nicht jeder nutzt die Routenführung oder man fährt oft immer denselben Ladepark an, ohne Navi. Auf Wunsch kann der Fahrer hier also selbst die Temperierung “anschieben”. In der Praxis heizt oder kühlt das System dann für ca. 15 Minuten vor (abhängig von Innenraum- und Akkutemperatur). Perfekt zeitlich abgestimmt ist das manuelle Vorheizen zwar selten, aber selbst eine Annäherung an die Idealtemperatur bringt spürbar höhere Ladeleistungen als ganz ohne Vorkonditionierung. Dieses Feature – manuelles Vorheizen per Bediensystem – ist bisher ein Alleinstellungsmerkmal von BMW. (Andere Hersteller erlauben höchstens via App oder versteckten Menüs das manuelle Eingreifen.)

Hyundai/Kia (E-GMP Plattform): Die ersten Modelle auf der neuen Plattform (Hyundai Ioniq 5, Kia EV6) wurden zunächst ohne automatische Akkuheizung ausgeliefert, was bei vielen Nutzern für Frust sorgte. Ein Update “over the air” brachte dann die Lösung: Heute vorkonditionieren auch Ioniq 5, Ioniq 6, EV6 und Genesis GV60 den Akku automatisch, sobald man im Navi einen Schnellladehalt plant. Zusätzlich haben diese Fahrzeuge oft einen Wintermodus-Schalter: Ist er aktiviert, hält das System den Akku bei niedrigen Temperaturen auch während der Fahrt über einer bestimmten Mindesttemperatur (bei Hyundai z.B. etwa 5 °C). Das hilft, spontane Ladehalte ohne Navigation etwas zu beschleunigen, geht aber zulasten der Reichweite (weil kontinuierlich Heizenergie aufgewendet wird).

Mercedes und Porsche: Bei vielen Premium-Elektroautos ist die automatische Vorkonditionierung selbstverständlich. Mercedes-EQ-Modelle und der Porsche Taycan zum Beispiel temperieren den Akku automatisch beim Navigieren zu Schnellladestationen, ähnlich wie Tesla. Eine explizite manuelle Heizfunktion gibt es hier nicht – wer sie nicht möchte, kann die Automatik aber deaktivieren. In der Praxis wird das kaum jemand tun, denn gerade auf der Langstrecke möchte man die beste Performance beim Laden. Porsche kommuniziert offen, dass z.B. der Taycan seine maximale Ladeleistung (bis 270 kW) nur bei entsprechend temperiertem Akku erreicht – das System kümmert sich selbst darum.

Renault & andere Automobilhersteller: Im Kompaktsegment sticht Renault positiv hervor: Der Mégane E-Tech Electric etwa hat bereits alle Funktionen an Bord – von der Routenführung mit Ladestopp-Planung bis zur automatischen Batterie-Vorkonditionierung. Damit hebt er sich von manch anderem Volumenmodell ab. Andere Hersteller wie Audi, Volvo/Polestar, Ford oder China-Marken haben in den letzten Jahren ebenfalls nachgezogen. Bei vielen neu vorgestellten E-Autos ab 2022/2023 kann man davon ausgehen, dass eine Form der Batterie-Vortemperierung vorhanden ist.

Tesla: Pionier der automatischen Batterievorkonditionierung. Seit einigen Jahren heizen (oder kühlen) Tesla-Modelle den Akku selbstständig auf optimale Temperatur, sobald im Navigationssystem ein Supercharger oder anderer Schnelllader als Ziel eingegeben ist. Einige Kilometer vor dem Ladehalt erscheint dann die Meldung „Vorkonditioniere Batterie zum Schnellladen“ im Display, und das System bringt den Akku auf knapp 30 °C. Ohne Navigationsziel bleibt die Akkuheizung aus; der Akku erwärmt sich dann nur passiv durch Fahrt und Ladeverluste. Eine manuelle Startmöglichkeit gibt es serienmäßig nicht, doch viele Tesla-Fahrer nutzen Tricks – etwa einen nahegelegenen Supercharger als Ziel setzen, um das Heizprogramm zu starten. Tesla war hier Vorbild und viele Hersteller haben das Konzept übernommen.

Volkswagen (ID.3, ID.4 etc.): Lange Zeit hatten die VW-ID-Modelle keine echte Batterie-Vorkonditionierung. Bei Modellen auf dem MEB-Baukasten (z.B. ID.3 und ID.4) gab es lediglich eine starre Heizstrategie: Unter etwa 1 °C Akkutemperatur sprang automatisch eine kleine Batterieheizung an, bis ca. 1,5 °C erreicht waren. Eine auf Ladeleistung optimierte Vortemperierung fehlte jedoch – mit der Folge, dass ID-Fahrer im Winter oft deutlich längere Ladezeiten in Kauf nehmen mussten. Neuere Updates bringen Besserung: Für den ID.3 wurde z.B. 2023/24 eine echte Vorkonditionierung nachgereicht. Endlich kann nun auch ein VW-ID-Modell die maximale DC-Ladeleistung mit etwas Vorlauf selbst im tiefsten Winter abrufen. Die Temperierung erfolgt entweder automatisch über die Routenführung (Navigation zum Ladepunkt) oder kann vom Fahrer manuell aktiviert werden.

Allerdings gilt: Sehr preisgünstige Elektroautos (etwa ohne aktive Kühlkreisläufe) verzichten manchmal auf Batterie-Vortemperierung. Das schont zwar Kosten, führt aber zu längeren Ladezeiten und potenziell höherem Zellverschleiß. Käufer, die selten auf Langstrecke gehen, mögen es verschmerzen – für Vielfahrer ist eine intelligente Vorkonditionierung jedoch nahezu ein Must-have.

Vorteile und mögliche Nachteile im Überblick

Vorteile der Batterievorkonditionierung – Die positiven Effekte dieser Technik sind vielfältig und unbestritten:

- Schnellere Ladevorgänge: Durch den vorgewärmten Akku können Schnellladestationen mit maximaler Leistung genutzt werden, was die Ladezeit deutlich verkürzt – gerade auf langen Fahrten ein Komfortgewinn.

- Bessere Performance im Winter: Der Akku liefert mehr Leistung und Rekuperation, da Kälte-Einschränkungen wegfallen. Das Fahren fühlt sich zuverlässiger und gleichmäßiger an, ohne dass die Elektronik ständig wegen Temperatur begrenzt.

- Schonung der Batterie: Indem extreme thermische Belastungen vermieden werden, reduziert sich das Risiko von Zellschäden oder vorzeitigem Kapazitätsverlust. Langfristig fördert dies die Lebensdauer der Batterie.

- Bessere Effizienz & Reichweite bei Kälte: Ein Akku im optimalen Temperaturfenster arbeitet effizienter. Studien und Erfahrungsberichte beziffern den Effizienzgewinn auf bis zu 10 Prozent bei kalter Witterung. Das kann je nach Fahrzeug etwa 20 bis 50 km mehr Reichweite bedeuten, da weniger Energie als Wärme „verpufft“ und die Rekuperation voll genutzt werden kann.

- Komfort und Sorgenfreiheit: Der Fahrer muss sich weniger Gedanken um lange Ladepausen oder nachlassende Leistung machen. Die Vorkonditionierung passiert meist automatisch im Hintergrund – man kommt insgesamt entspannter und schneller ans Ziel.

Natürlich gibt es auch Nachteile beziehungsweise Grenzen zu beachten:

- Erhöhter Energieverbrauch: Das Aufheizen oder Kühlen der Batterie verbraucht Energie. Wird hierfür Strom aus der Fahrbatterie verwendet (und nicht aus dem Netz), muss diese Energie am Lader erst wieder nachgeladen werden. Unterm Strich kann der Ladevorgang dadurch etwas länger dauern oder teurer werden – insbesondere, wenn die eingesparte Ladezeit geringer ist als die zum Vorheizen aufgewendete Zeit. In vielen Fällen kompensiert der Zusatzverbrauch den Zeitgewinn teilweise oder sogar ganz. Optimal ist es daher, wenn möglich den Akku während des Ladens (z.B. an der heimischen Wallbox) vorzukonditionieren, damit Netzstrom statt Batteriestrom genutzt wird.

- Nicht immer nötig: Wie der oben genannte Fall zeigt, lohnt sich Vorkonditionieren nicht in jeder Situation. Bei milden Temperaturen oder kurzen Ladehalten bringt es kaum spürbare Vorteile, verbraucht aber dennoch Energie. In „den allerwenigsten Fällen“ macht es einen großen Unterschied, meint z.B. ein YouTube-Vergleichstest für Tesla, Hyundai und VW-Fahrzeuge. Es gilt also abzuwägen, je nach Wetter und Nutzung. Moderne Systeme entscheiden daher automatisch und bleiben inaktiver, wenn es nicht erforderlich ist.

- Planung erforderlich: Automatische Vorkonditionierung greift meist nur, wenn das Navigationssystem genutzt wird. Spontan einen Schnelllader anzufahren ohne Navi bedeutet oft: keine vorbereitete Batterie. Wer das Optimum will, muss also daran denken, das Ziel einzugeben – ein kleiner „Zwang“, der allerdings leicht zu umgehen ist (siehe Tipp unten).

- Leicht erhöhter Verschleiß? Die zusätzliche thermische Zyklisierung könnte minimalen Verschleiß bedeuten, schließlich wird die Batterie öfter aktiv beheizt/gekühlt. Allerdings ist dieser Effekt gering gegenüber dem Nutzen, da die Belastungen ja innerhalb des gesunden Bereichs stattfinden. Insgesamt überwiegt der schützende Effekt auf die Zellchemie.

- Geräusche und Wartezeit: Wenn die Vorkonditionierung läuft, kann es vorkommen, dass Lüfter aufheulen oder Pumpen arbeiten – das Auto „lebt“ schon, bevor man den Schnelllader erreicht. Manche Fahrer empfinden das als ungewohnt.

Zudem muss man idealerweise 10 bis 20 Minuten vor Ankunft am Lader die Funktion aktiv haben, um vollen Effekt zu erzielen. Wer völlig spontan nach 5 Minuten Fahrt laden will, kann kaum vorkonditionieren.

Tipp: Nutze bei Kälte immer die Navigationsfunktion, um den Ladestopp anzusteuern. Dadurch aktiviert das Elektroauto automatisch die Batterievorkonditionierung (falls unterstützt) und du kommst mit ideal temperiertem Akku an. Falls deine Ladestation dem Auto nicht bekannt ist, kannst du zur Not einen nahegelegenen bekannten Schnelllader im Navi auswählen – Hauptsache, die Akkuheizung springt an. Bei einigen Modellen (z.B. BMW oder neue VW ID.3) lässt sich die Vorkonditionierung auch manuell im Menü starten, was hilfreich ist, wenn man ohne Navi fährt.

Häufige Fragen zur Batterie-Vorkonditionierung für dich beantwortet

Muss man die Vorkonditionierung manuell starten?

In den meisten Fällen nein. Moderne Elektroautos übernehmen das automatisch, sobald du im bordeigenen Navigationssystem einen geeigneten Schnellladepunkt als Ziel wählst. Das E-Auto entscheidet dann selbst, ob geheizt oder gekühlt werden muss, und startet die Vorkonditionierung selbstständig. Einige Modelle (wie Tesla, Mercedes, Hyundai etc.) bieten ausschließlich diese automatische Lösung – hier braucht (und kann) der Fahrer nichts manuell einschalten.

Allerdings gibt es Ausnahmen: Wie oben beschrieben, erlaubt BMW optional eine manuelle Aktivierung. Auch Volkswagen hat für neuere ID-Modelle eine manuelle Schaltfläche eingeführt. Diese Optionen sind vor allem dann nützlich, wenn man keinen Navi-Zielpunkt setzen möchte (z.B. bei vertrauten Strecken). Als Faustregel gilt: Das Auto kümmert sich selbst darum, solange man es “wissen lassen” kann, dass bald geladen wird – entweder via Navi oder eben manueller Knopfdruck bei den wenigen Herstellern, die das anbieten.

Braucht man eine App dafür?

Nicht zwingend. Die Batterievorkonditionierung läuft beim Elektroauto typischerweise im Fahrzeug automatisch ab und ist ins Bordsystem integriert. Man muss also nicht am Smartphone herumspielen, kurz bevor man einen Ladestopp einlegt. Allerdings haben viele Hersteller ihre Smartphone-Apps so erweitert, dass man darüber gewisse Klimatisierungsfunktionen auslösen kann. Das betrifft vor allem die Innenraum-Klimatisierung (Heizung/Kühlung der Kabine vor Abfahrt). Einige Fahrzeuge koppeln daran auch die Batterie: Wenn das Auto vorgeheizt am Ladekabel hängt, wird oft auch der Akku auf Mindesttemperatur gebracht.

Rein dedizierte App-Funktionen zum Akku-Vorheizen ohne Navigationsziel sind selten. Tesla bietet beispielsweise keine direkte Option in der App, die Batterieheizung manuell anzuschalten (ausgenommen über Umwege wie das Einschalten der Defrost-Funktion, welche den Akku mitheizt). Andere Hersteller erlauben über die App allenfalls die Programmierung von Abfahrtzeiten, woraufhin das Auto dann selbst entscheidet, auch den Akku vorzuwärmen. Unterm Strich: Die App ist ein hilfreiches Tool zum Vorkonditionieren des Innenraums und indirekt des Akkus (wenn am Stromnetz), aber erforderlich ist sie für die Batterie-Vorkonditionierung nicht.

Funktioniert das auch ohne Navigation zum Ladepunkt?

Jein. Ohne Navi-Destination weiß das Auto nicht, dass du vor hast zu laden. Folglich bleibt bei den meisten Modellen die gezielte Vorkonditionierung aus. Es gibt jedoch zwei Auswege: Erstens die bereits erwähnten Fahrzeuge mit manueller Startmöglichkeit – hier kannst du auch ohne Navi per Menü oder App den Heizvorgang initiieren. Zweitens greifen manche Systeme auf Umgebungslogik zurück: Wenn du z.B. auf der Autobahn unterwegs bist und der Ladezustand niedrig wird, könnte das Fahrzeug ab einem bestimmten Punkt automatisch mit dem Heizen beginnen, da ein Schnelllade-Stopp sehr wahrscheinlich nötig ist. Solche Funktionen sind jedoch nicht bei allen Herstellern dokumentiert und meist weniger effektiv als die Navi-gestützte Lösung.

Praktisch bedeutet das: Idealerweise immer das Ziel im Auto eingeben, auch wenn man den Weg kennt. Ohne Navigation kann man sonst Pech haben, dass der Akku kalt bleibt und der Ladevorgang dann gedrosselt wird. Eine Ausnahme sind lediglich Autos mit kontinuierlichem Wintermodus – diese halten den Akku generell etwas wärmer (z.B. Hyundai Wintermodus), was spontanem Laden zugutekommt, aber dafür ständig Energie kostet.

Fazit zur Batterievorkonditionierung beim Elektroauto

Die Batterievorkonditionierung hat sich in der Elektromobilität von einer anfangs belächelten Spielerei zu einem essenziellen Feature für komfortables und effizientes Fahren entwickelt. Gerade auf Langstrecken möchte heute kaum noch ein E-Auto-Fahrer darauf verzichten, denn sie ermöglicht kürzere Ladezeiten und schützt gleichzeitig die teuerste Komponente des Fahrzeugs – die Batterie. Dank intelligenter Systeme läuft das Vorkonditionieren meist vollautomatisch im Hintergrund ab. Wichtig ist nur, die Funktion auch zu nutzen, indem man beispielsweise im Winter immer einen Ladestopp im Navi plant.

Herstellerübergreifend ist ein klarer Trend erkennbar: Fast alle neuen Elektro-Modelle bieten inzwischen eine Form der Akku-Vorkonditionierung, sei es automatisch oder mit optionaler manueller Kontrolle. Unterschiede gibt es vor allem noch bei älteren oder sehr günstigen Fahrzeugen, doch selbst diese holen teils via Software-Update auf. Für die allermeisten E-Autofahrer überwiegen die Vorteile – schnelleres Laden, mehr Performance und Batterielanglebigkeit – bei weitem die geringfügigen Nachteile wie etwas Mehrverbrauch. Wer die Technik sinnvoll einsetzt, kann das elektrische Fahrerlebnis deutlich verbessern und muss sich auch im tiefsten Winter keine Sorgen mehr um lahme Ladepausen machen. Kurz gesagt: Die Vorkonditionierung der Batterie ist gekommen, um zu bleiben – als Schlüssel zu effizienter Elektromobilität bei jedem Wetter.

Quellen: heise online – Warum die Vorkonditionierung so wichtig ist / Wikipedia – Vorkonditionierung (Elektroauto) / beev.co – Die Vorkonditionierung der Batterie eines Elektroautos: Worum geht es? / InsideEVs Deutschland – Batterie-Vorkonditionierung bei Tesla, Hyundai & VW im Vergleich / Elektroauto-News.net – FAQ zur Vorkonditionierung bei Elektroauto-Akkus / CHIP – Elektroautos: Lohnt sich das Vorkonditionieren der Batterie? / Blick.ch / TCS-Ratgeber – Vorkonditionierung für schnelleres E-Auto-Laden erklärt / BMW.com – Die ultimativen Lifehacks für E-Auto-Fahrer / heise autos – So hält die Batterie im Elektroauto noch länger / auto motor und sport – Toyota BZ4X Facelift 2025: Riesen-Update mit mehr Leistung / EnBW Blog – E-Auto im Winter: 7 Tipps für Batterie, Reichweite und Komfort

Der Beitrag Batterievorkonditionierung: Technik, Nutzen und Unterschiede erschien zuerst auf Elektroauto-News.net.

,regionOfInterest=(592,373)&hash=ac73c2b741eb2cc1cf74ae49302fb87bfb8434f4ea8e433f43b767251e2fce88#)