Do blockbuster ao nicho, a fotografia 'encontrou o seu espaço de pleno direito'. Mas quer mais

Está nas prioridades das galerias e museus, mas não tem casa própria em Lisboa. Na semana em que o MAAT inaugura a exposição de Jeff Wall, o maior investimento para 2025, perguntamos qual o lugar da fotografia.

Este artigo foi originalmente publicado na revista Time Out Lisboa, edição 672 — Inverno 2025

“A fotografia está a ter um grande destaque nas grandes instituições. E os fotógrafos estão representados nas principais galerias mundiais.” Quem o afirma é Sérgio Mah, homem da fotografia, director-adjunto do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT). E di-lo porque nem sempre foi assim. Recuemos a 2003, ano em que o curador criou o LisboaPhoto, tentativa de afirmação da fotografia no panorama das artes. Depois de alguma luta, preconceito e exclusão, hoje, finalmente, ela “encontrou o seu espaço de pleno direito”.

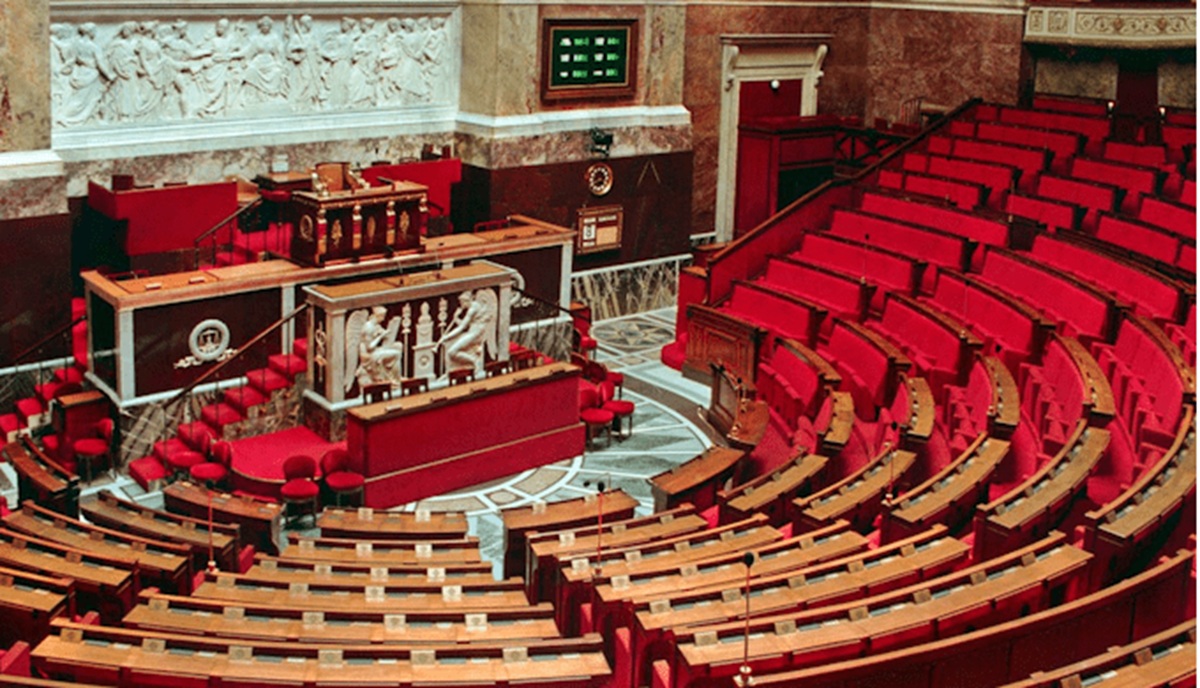

Falamos com Mah quando a exposição de Jeff Wall, autor de uma obra onde se detectam ligações a Manet, Goya ou Hokusai, é o acto de “maior impacto” e com “o maior investimento financeiro e logístico” do museu em 2025. Espera-se o retorno, tal como aconteceu no ano passado, em que Nicholas Floc’h, Daniel Blaufuks e William Klein fizeram da fotografia “a disciplina mais promovida” na instituição. Ali bem perto, a Cordoaria Nacional recebeu uma grande retrospectiva de Eduardo Gageiro e, no MAC/CCB, 126 fotografias de Nan Goldin entraram em diálogo com outros artistas.

Grandes nomes da fotografia são muitas vezes blockbusters. Outras, iscos que levam o público a descobrir, nos interstícios de um museu, outras formas de arte talvez menos directas. É como analisa Mah: “A fotografia é um meio do tempo em que estamos a viver. Um público jovem tem uma relação mais imediata com uma imagem fotográfica do que com uma pintura abstracta. Faz parte de um processo de aculturação.” Mas, mais uma vez, nem sempre foi assim. “O tempo tem as suas vagas. E elas não movem tudo.” Há quem discorde de Mah, quem ainda sinta a fotografia apartada do sistema artístico ou dispersa, sem o seu punctum (galeria, museu, festival, encontro) na Grande Lisboa. Mas já lá vamos.

Voltando aos blockbusters, é deles que se faz valer a Fundação Dom Luís I, Centro Cultural de Cascais (CCC). Em 2011, as imagens de Marilyn Monroe captadas por Bert Stern seis semanas antes da sua morte foram vistas por perto de 70 mil pessoas, um número “absolutamente anormal para uma exposição de fotografia”, analisa o presidente, Salvato Teles de Menezes. Ou para qualquer outra disciplina, arriscamos. No MAAT (ainda Museu de Electricidade) o recorde foi de 65.600 visitantes, com “Dissecação”, de Vhils; noutra dimensão, Joana Vasconcelos atingiu os 167.852, em 2010, no Museu Berardo. Voltando ao CCC, a exposição de Vivian Maier, “uma desconhecida”, recebeu 30 mil pessoas, há quatro anos. “Uma surpresa completa.”

“Para nós, não é indiferente termos 10 ou 10 mil pessoas a ver uma exposição, e não é por razões economicistas. O retorno cultural também se faz através da quantidade de pessoas que fruem os bens”, analisa o presidente. Para este ano, o CCC tem em carteira três exposições de fotografia: o clássico americano Rodney Smith; os Rolling Stones de 1979, fotografados por Pedro Lobo; e a visão contemporânea do luso-brasileiro Bruno Saavedra. “Queremos ter uma estratégia que nos distinga e a fotografia faz parte dessa linha. A realidade comprovou que tínhamos razão”, conclui Teles de Menezes.

E as galerias?

Triste para muitos, a capital não tem nenhuma galeria comercial exclusivamente dedicada à fotografia. Há o Ochre Space, especializado em fotografia e videoarte, com galeria, editora e livraria – e uma biblioteca de preciosidades, entre primeiras edições, edições limitadas e obras autografadas, com foco na China e Japão. Mas João Miguel Barros logo esclarece: “É uma galeria que não é comercial, é só para trazer aqui coisas muito especiais.” Ou seja, a venda não está em primeiro lugar. Advogado a viver entre Macau e Lisboa, mas também fotógrafo e curador, diz que nesta fase da sua vida tem “urgência em mostrar os grandes mestres da fotografia chinesa e japonesa em Portugal”, onde nunca foram vistos, uma grande lacuna. Começou a fazê-lo em 2024, com “Goze”, do fotógrafo japonês Shoko Hashimoto, e teve no início do ano um dos momentos altos, com 15 fotografias, impressas no Japão, da icónica série Ordeal by Roses, do grande mestre Hosoe Eikoh, centrada no escritor Yukio Mishima. “Tenho programação para três ou quatro anos só com mestres chineses e japoneses”, a um ritmo de três ou quatro por ano, diz, avançando já a data da próxima: 13 de Maio. “Tenho a ambição de fazer coisas verdadeiramente significativas”, remata João Miguel Barros, com o seu característico entusiasmo.

Várias galerias lisboetas de arte contemporânea representam fotógrafos (Bruno Múrias, Francisco Fino, Filomena Soares, Miguel Nabinho, Cristina Guerra, Vera Cortês...), com a Carlos Carvalho e as Salgadeiras a sobressaírem em número de fotógrafos no total de artistas representados. Perguntámos a Rui Dias Monteiro, das Salgadeiras, se a fotografia era, de alguma forma, vista como arte menor. “Não”, foi a resposta taxativa. Nem nas vendas. “Há uma questão com a exclusividade do objecto fotografia, mas há várias estratégias para lidar com isso”, e exemplifica: tiragens muito pequenas, por exemplo, só três cópias e uma prova de autor, o tipo de papel e de impressão – tudo isso torna o objecto único e valoriza-o.

Foi pela ausência de uma galeria comercial de fotografia que, quando em 2015 um ex-advogado abriu a Barbado Gallery, foi como se um óvni tivesse aterrado em Campo de Ourique. O espaço de João Barbado haveria de fechar em dois anos, depois de ter trazido a Lisboa autores como Antoine d’Agata, Martin Parr, Steve McCurry ou Ren Hang. Obras máximas, em torno de temas como a sexualidade ou a guerra, juntavam centenas de conhecedores e curiosos para ver e discutir, acompanhados de cães, bebés e champanhe.

“Ainda hoje me escrevem a falar das saudades que têm da galeria. O que a distinguiu não foi ser de nicho nem ter uma escala internacional, mas ser um espaço aberto”, conta Barbado, de volta à advocacia e já desligado do mundo da arte, sem esquecer o que ali se passou: “O Steve McCurry teve mais de 3000 pessoas. Davam a volta ao quarteirão, era uma coisa estúpida.” Êxito junto do público houve. Mas, e o resto? A crítica “nunca foi negativa, mas também não foi efusiva”. Já no mercado, “o sucesso foi tímido” – o pico coube ao britânico Martin Parr, com oito obras vendidas. “Quando fechei, atribuí as culpas ao mercado, mas eu é que não o percebi bem. Subestimei o interesse do público e sobrestimei o dos compradores, e o modelo que escolhi está em extinção”, conta o ex-galerista. A par disso, “há uma relação tóxica entre instituições, museus, galerias, curadores” e a Barbado não foi indiferente ao sistema. “Todos alimentam um discurso hermético, que na maioria dos casos repele as pessoas. A essa lógica só acedem os compradores que vão lucrar com ela. É assim em todo o mundo... Em Lisboa também, mas com uma roupagem muito mais paroquial”, concretiza.

O trabalho frenético das associações

Rui Prata é fundador dos Encontros da Imagem (Braga, 1987) e em Lisboa criou o Imago Lisboa Photo Festival, em 2019, entre outras razões por achar inconcebível que fosse das poucas capitais europeias sem um. Em 2024, o festival apresentou nove exposições de fotógrafos, nacionais e internacionais, acompanhadas de conferências, debates e documentários. Além disso, é um dos seis membros da rede European Month of Photography (EMOP), que apoia jovens fotógrafos através de uma bienal europeia de fotografia. Cada membro da EMOP propõe três nomes, perfazendo 18, de que partem para uma lista de cinco

nomes, da qual sai o vencedor. Paulo Simão está na shortlist da bienal de 2025, que tem como tema Rethinking Photography (depois de 2023 Rethinking Identity e 2021 Rethinking Landscape/Nature). O escritório de advogados Arendt & Medernach, parceiro da EMOP, compra as obras dos cinco artistas finalistas e financia o prémio do vencedor, de 15 mil euros. Em 2023, o Imago Lisboa Photo Festival mostrou no Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, as exposições dos fotógrafos da shortlist da EMOP.

Rui Prata lamenta que não haja uma única galeria comercial de fotografia na capital. Lamenta também a passagem para a Direcção-Geral de Arquivos, em 2007, do Centro Português de Fotografia, que assim deixou de financiar festivais, editar livros, adquirir obras e atribuir bolsas, um conjunto de alicerces que consolidavam a fotografia no país. E lamenta ainda (no que é acompanhado por Nuno Ricou Salgado, da Procur.arte) o facto de a DG Artes considerar ambas as associações como elegíveis para receber o Apoio Sustentado (um fundo que permite pagar até 60% da estrutura), mas depois não o atribuir porque não há orçamento. Isto, apesar de terem no currículo diversos projectos europeus. “Há obra feita, somos considerados elegíveis, mas não somos apoiados por falta de orçamento. É desconcertante”, diz Ricou.

Sem estrutura assegurada, não se consegue pensar a médio prazo, menos ainda a longo. “Não podemos estar a pregar pregos, fazer a contabilidade e a pensar artisticamente. É lamentável.” Lamentam tudo isto, mas não param. A Procur.arte, de que Ricou é director artístico, existe desde 2005 e em 2015 deu início ao Flanêur, um projecto europeu de arte no espaço público que tem por base a fotografia contemporânea, o território urbano e o trabalho em rede. Cidades portuguesas e dos outros países participantes receberam nas suas ruas e praças exposições desta iniciativa. Em 2017, a associação criou e liderou a Parallel (2017-2020), uma plataforma com a chancela do Programa Europa Criativa que junta curadores, artistas emergentes e 18 instituições culturais de 16 países, e promove a tutoria de criadores emergentes e exposição e divulgação do seu trabalho.

“O nosso trabalho é fazer emergir os emergentes”, diz Nuno, explicando que correr o risco é fundamental para fazer surgir novas abordagens, novos criadores. E que, sem apoios à estrutura, as entidades não podem programar nada arriscado porque simplesmente não podem falhar. “A falta de risco torna tudo chato. Não há inovação, não há criatividade. Na Parallel, é essa a linha: correr o risco.” Entre os vários emergentes revelados na plataforma está Agata Wieczorek, artista polaca cuja obra passou a integrar a colecção do italiano Ettore Molinario e que pudemos ver em exposição na galeria da Procur.arte, na Penha de França, em 2023.

Há pessoas que vêem o copo meio cheio, outras meio vazio. Mas parece que há quem o veja a três quartos. É o caso de Bruno Portela, um dos fundadores do jornal Público e também da Estação Imagem (2009-19), associação que organizou o prémio internacional de fotojornalismo, promoveu exposições em itinerância pelo país e editou livros. Mais recentemente, Portela co-fundou a CC11, cujos primeiros passos, em 2020, foram rasteirados pela pandemia, tendo a associação também perdido o espaço, de invejáveis 350 m2, no número 11 da Rua do Centro Cultural (daí o nome CC11). Nada que não se ultrapasse: “Há muita gente disposta a ceder espaços”, diz. Na Casa da Imprensa têm uma parceria para duas exposições por ano: uma colectiva de estudantes de fotografia, outra de um fotógrafo consagrado. Com a Galeria de Santa Maria Maior, da junta de freguesia homónima, outras duas: uma de jovem fotógrafo e outra dedicada à venda de trabalhos de fotógrafos portugueses, chamada Edição Limitada, que no seu terceiro ano teve 77 fotógrafos. Esta exposição é uma forma de apoiar directamente os fotógrafos, explica Bruno, preocupado com a actual situação, em que grande parte dos profissionais não pertencem aos quadros das empresas e ganham pessimamente em freelance.

A CC11 promove ainda a Mostra de Fotografia e Autores (MFA), um festival que nasceu em 2023 e em 2024 contou com 20 exposições em 10 espaços lisboetas, entre os quais o Mercado de Campo de Ourique, que gostou da experiência e propôs que continuassem. Outra novidade é o programa Agenda Visual, na Rádio Movimento, online. “As pessoas sentem-se atraídas pela linguagem fotográfica”, diz Bruno Portela. “A democratização causada pelo telemóvel não matou a fotografia. Pelo contrário: mais pessoas começaram a gostar de fotografia; a perceber ângulos, luz, enquadramento. É a mais universal e mais democrática de todas as artes.”

O futuro no Bairro do Grilo

Na senda independente, destaca-se ainda a Narrativa, fundada em 2022 por Mário Cruz, que venceu duas vezes o World Press Photo. “Somos 15 pessoas, unimo-nos para fazer algo que sentimos que faltava. Tudo na Narrativa é gratuito, a única coisa que cobramos são as talks privadas, a 50 euros”, explica sobre o espaço que oferece formações, biblioteca, conversas e exposições. Com zero apoios públicos, o financiamento privado serve em “90% para o aluguer do espaço”. Ainda assim, Mário Cruz considera que têm uma “programação mais rica do que o Centro Português de Fotografia [no Porto], que é gerido pelo Ministério da Cultura”.

Até Alvalade, a associação trouxe tanto a Amazónia do emergente Tommaso Protti como as feiras de armas de guerra de Nikita Teryoshin ou as “Viagens na minha terra”, de Augusto Brázio, uma das mais recentes exposições. Preenchem agora as paredes do espaço as fotografias de Newsha Tavakolian, fotógrafa iraniana da agência Magnum. “Sentimos que a fotografia está muito fragmentada e queríamos um espaço para todos, onde grandes autores pudessem conviver com novos nomes.”

Apesar da idade, a Narrativa foi uma das entidades escolhidas para pensar em como transformar os sete hectares da ala Norte da Manutenção Militar, no Beato, num Bairro das Artes, com ilustração, som, teatro e dança. Nos 1740 metros quadrados da Casa da Fotografia, caberiam espaços para exposições, biblioteca, livraria, estúdio, laboratório e cafetaria. Durante dois dias de Novembro do ano passado, a Manutenção Militar abriu portas para mostrar o que pode vir a ser. “Só na Casa da Fotografia, contámos 1500 pessoas. Depois, perdemos o controlo”, conta o fotógrafo.

Para Mário, Lisboa ter um Bairro das Artes é algo que “faz tanta falta” que “seria um desperdício não avançar”. E isto não é apenas sobre cultura, mas sobre o direito à cidade. “Não façam um condomínio de luxo outra vez”, pede o fundador da Narrativa, sem antever o desenrolar da história. “Receio que daqui a dez anos isto continue fechado ou então se transforme em algo que a cidade não precisa. São os sinais que me dão. Mas também temos os sinais de tudo o que aconteceu aqui em dois dias.”

.jpg)