« Syndrome du sauveur blanc », néocolonialisme, changement climatique… comment repenser l’aide internationale ?

À l'heure du changement climatique, les pays les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables. Comment les épauler sans aggraver la crise climatique ou sombrer dans le néocolonialisme ?

Les anciens pays colonisés sont parmi les plus vulnérables au changement climatique anthropique. Ces aléas environnementaux alimentent les vulnérabilités économiques et sociales auxquelles ils font déjà face. Cet état de fait pose de multiples questions aux acteurs de l’aide internationale et aux ONG occidentales, au modèle jugé souvent très carboné et parfois néo-colonial. Dans le contexte actuel, marqué également par une baisse drastique des budgets dédiés, quelles sont les pratiques mises en place par les ONG françaises pour transformer leur gestion ?

En 1899, Rudyard Kipling, l’auteur britannique du Livre de la jungle, publiait un poème intitulé Le Fardeau de l’Homme blanc, rapidement perçu comme un hymne à l’impérialisme colonial occidental. Il y enjoignait les colons occidentaux, en particulier les États-Unis, à envoyer « le meilleur de (sa) descendance (les colons) (…) pour veiller sous un lourd harnais, sur un peuple folâtre et sauvage (…) moitié démon et moitié enfant » (les peuples colonisés). Ce poème a appuyé la définition d’un concept particulier, caractéristique de certaines pratiques du secteur de l’aide internationale, intitulé le « syndrome du sauveur blanc » ou white saviorism.

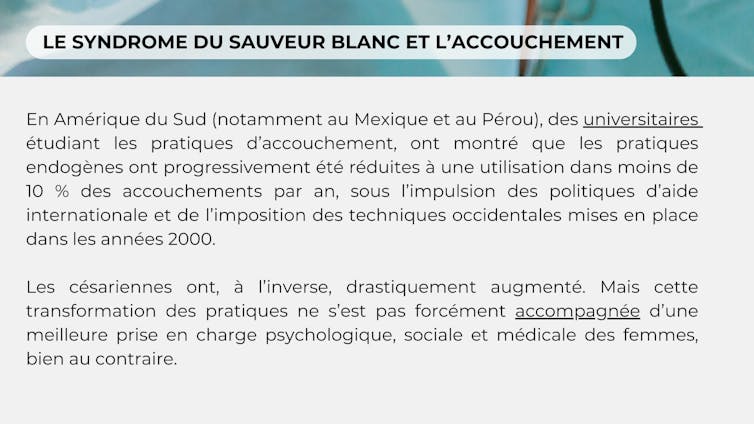

Le syndrome du sauveur blanc et les écueils du « volontourisme »

Défini, entre autres, par l’économiste William Easterly, il renvoie généralement à l’idée d’une responsabilité supposée dont se sont dotés les pays occidentaux (soit les pays d’Europe et d’Amérique du Nord) à « sauver », « aider », voire « civiliser » les peuples non occidentaux. Ce syndrome est multiforme et se matérialise, encore aujourd’hui, dans les différentes pratiques de « volontourisme ».

Comme le précise France Volontaires (la plate-forme française du volontariat international d’échange et de solidarité), celles-ci sont caractéristiques des formes de volontariat qui conjuguent « voyage et engagement volontaire (…)(promettant) à des individus désireux de s’engager pour une cause la découverte de nouvelles cultures tout en venant en aide à des communautés locales ». Et « si les intentions de départ paraissent louables, dans les faits (…) le modèle économique repose sur les profits tirés de cet engagement volontaire, bien souvent au détriment de l’intérêt général (…)(entrainant) des dérives dont les effets peuvent être plus ou moins graves pour les communautés d’accueil comme pour les personnes participant à ces séjours ».

Nombre de missions de ce type pullulent en ligne, en particulier sur des enjeux éducatifs. Par exemple, des organisations proposent aux personnes intéressées – moyennant investissement personnel dans les billets d’avion, dans les frais de vie sur place et autres dépenses obscures – de travailler, sur une ou plusieurs semaines, en enseignant une langue (souvent l’anglais, même si la personne volontaire le parle moyennement) ou en animant des orphelinats. Si cela pose des questions évidentes de légitimité éducative, cela a aussi pour effet d’empêcher la structuration de systèmes endogènes d’éducation nationale ou spécialisée.

Des organisations parfois perçues comme néocoloniales

Pour certains auteurs et certaines autrices, le white saviorism est plus globalement l’une des caractéristiques encore dominantes du secteur de l’aide internationale, perpétuant, dans les relations entre organisations du Nord global et du Sud global, des dissymétries de pouvoir tirées de l’histoire coloniale occidentale.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Par exemple, certains auteurs montrent comment le soutien important d’organisations internationales – notamment via des financements – à la construction de parcs nationaux dans des pays anciennement colonisés a eu pour effet d’exproprier, sous couvert de « braconnage », des populations entières qui pourtant habitaient depuis longtemps ces territoires. Si la création de ces parcs se justifie au nom d’une certaine protection de la biodiversité, elle a surtout permis l’organisation d’un système touristique excluant, principalement orienté vers des activités de loisir pour personnes occidentales, aux retombées économiques aléatoires, assimilé un nouveau « colonialisme vert » (non sans débats), au détriment des personnes vivant sur place.

Dans un monde qui se « désoccidentalise », ces questionnements sont aujourd’hui au cœur de nombreuses réflexions des acteurs de l’aide internationale, en particulier des ONG françaises, européennes et anglo-saxonnes. Elles entrent également en résonance avec les interrogations quant à l’empreinte environnementale de ces dernières.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

L’exemple des déplacements en avion

Prenons l’enjeu de la réduction de l’empreinte carbone liée aux déplacements en avion – pratique qui caractérise généralement les ONG dans l’imaginaire collectif. Dans le cas d’une organisation qui interviendrait, comme beaucoup, dans plusieurs pays ouest-africains, par exemple le Burkina Faso, les déplacements en avion effectués par ses personnes salariées sont-ils toujours nécessaires, en particulier en fonction de leur origine et de leurs lieux de vie ? Doivent-ils tous être réduits de la même manière ?

En 2023, une personne burkinabé émettait en moyenne seize fois moins de carbone qu’une personne française – largement en dessous des 2 tonnes par an préconisées par les accords de Paris. De plus, là-bas comme ici, l’avion est avant tout une pratique minoritaire – moins de 1 % des personnes vivant dans les pays appauvris prenant l’avion une fois par an, contre 40 % des habitants des pays enrichis. Ces dissymétries d’accès se retrouvent logiquement dans les pratiques des ONG : les personnes salariées occidentales en leur sein voyagent plus régulièrement – et plus facilement – que les autres.

Partant de ce constat, les ONG doivent-elles alors considérer de la même manière l’empreinte carbone d’un vol pris par une personne salariée burkinabé voyageant en France pour un temps de rencontre annuel avec toutes les équipes, et celle d’une personne salariée française se rendant au Burkina Faso pour effectuer une mission de suivi ? Ou doivent-elles au contraire proposer des règles qui permettent de rééquilibrer ces asymétries ?

Sensibiliser ou accompagner ?

Autre exemple : la sensibilisation ou l’éducation aux enjeux du changement climatique anthropique des personnes vivant dans les pays d’intervention des ONG françaises. Rappelons que ces pays en sont les principales victimes. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires estime par exemple que le Burkina Faso, en 2024, « est identifié comme l’un des 20 premiers pays au monde où les effets du changement climatique sont inévitables, susceptibles de provoquer de graves détériorations de la situation humanitaire et d’aggraver le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs ».

Dans ce contexte, les premières personnes concernées – c’est-à-dire les personnes qui habitent sur place – ont-elles vraiment besoin de l’aide de personnes occidentales pour « comprendre » ou « appréhender » la crise écologique ? L’Afrique subsaharienne est en effet, selon un rapport de l’Unesco paru en 2021, la région du monde où la question du changement climatique est la plus abordée à l’école, loin devant l’Europe.

Ne faudrait-il donc pas, plutôt qu’expliquer à des populations ce qu’elles savent souvent mieux que nous, appuyer leur capacité à agir, notamment en renforçant un accès direct des organisations du Sud global aux financements dédiés ?

Comment changer de pratiques ?

En ce sens, plusieurs ONG françaises, arguant que « les actions des organisations de solidarité, aussi cruciales soient-elles, peuvent générer des impacts environnementaux et climatiques », se sont engagées, depuis quelques années, à transformer leurs pratiques pour les rendre plus soutenables. Pour certaines d’entre elles, cela passe par exemple par un engagement, en phase avec les accords de Paris, à réduire de 50 % leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030.

Depuis 2022, les ONG ont d’ailleurs été rejointes dans cette dynamique par les principaux bailleurs de l’aide internationale.

La localisation comme levier de soutenabilité

Plusieurs ONG humanitaires, comme ALIMA ou Médecins du Monde agissent ainsi pour atténuer l’impact environnemental de leurs actions, en actant des trajectoires de réduction de leurs empreintes carbone respectives. Cela se traduit par exemple dans des pratiques de relocalisation des chaînes d’approvisionnement (achat de matériels médicaux divers au plus près des zones d’intervention), ou encore dans l’utilisation du fret maritime en remplacement de l’aérien pour l’acheminement du matériel non « localisable » (comme certains médicaments).

Ces deux axes sont en effet, pour ces deux ONG présentées, des leviers importants de réduction de leurs GES, représentant par exemple pour ALIMA en 2020 près 30 % de son empreinte carbone total, quand les déplacements en avion de ses personnes salariées ne représentent « que » 12 %.

La diminution des gaz à effet de serre et l’adaptation

Pour d’autres organisations, comme le GRET, la diminution des émissions de GES passe, au contraire, au regard du fonctionnement de la structure — souvent, des experts basés au siège de l’ONG en France se déplacent dans les pays d’intervention —, par la réduction significative du nombre de déplacements en avion de ses personnes salariées – ces vols représentant près de 80 % de son empreinte carbone annuelle totale.

En transformant ses processus internes (interdiction de certains types de vols, allongement des missions, etc.) l’ONG tend alors à rendre plus efficiente et plus soutenable son organisation. Elle déploie en outre des pratiques d’adaptation dans les différents projets sectoriels (nutrition, agriculture, formation professionnelle) qu’elle met en place.

Privilégier le soutien à des partenaires locaux

Et c’est justement sur ces enjeux de réduction des vulnérabilités des systèmes naturels et humains aux effets du changement climatique anthropique que se mobilisent enfin certaines ONG. Citons ici l’exemple du Secours catholique – Caritas France (SCCF) et son programme « communautés résilientes » dédié à la promotion d’une transition écologique juste dans une vingtaine de pays d’intervention. Parce que l’organisation travaille en réseau avec des partenaires (des organisations similaires dans d’autres pays), elle n’envoie que très peu d’Occidentaux à l’international.

Elle vise au contraire, par des transferts de fonds, à appuyer la mise en place, par ses partenaires, de dynamiques endogènes de développement. Les déplacements en avion dans le cadre de ses activités se limitent alors à des temps de rencontre très spécifiques, généralement en France, où sont invitées des personnes représentantes des organisations partenaires, donc issues des pays du Sud global. Celles-ci ayant de fait une empreinte carbone très faible, le SCCF, qui agit aussi en France, fait alors le choix de ne pas intégrer ces activités à l’international dans la comptabilisation de son empreinte carbone organisationnelle.

Ce qu’illustrent ces trois chemins de transition, c’est que le changement climatique anthropique révèle, au fond, pour les ONG occidentales, un modèle historiquement très énergivore et dans certains cas, perpétuateur d’asymétries de pouvoir issues de l’histoire coloniale. Pionnières sur ces questions, les ONG françaises, notamment celles présentées, tentent de le transformer, en fonction de leurs mandats, de leurs histoires respectives et de leur fonctionnement. Les ONG ont ainsi tout intérêt – comme le montrent nos travaux et d’autres – à matérialiser dans leurs pratiques une réelle responsabilité commune mais différenciée. Cela peut les aider à identifier en leur sein des persistances de ce white saviorism. Et en réancrant les enjeux climatiques et environnementaux dans l’histoire coloniale, les ONG peuvent alors ouvrir la voie à une « autre gestion », alternative et inclusive, des transitions.![]()

Vincent Pradier a mené sa thèse en convention CIFRE au sein de Coordination SUD, la plate-forme nationale des ONG françaises, de juillet 2021 à juin 2024.

/2025/05/12/000-467m2el-1-6821f7b62e4e1747974691.jpg?#)

![Bilan 2024 : Les nouveautés Agorapulse pour booster votre stratégie sociale [Infographie]](https://www.agorapulse.com/fr/blog/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/FR-New-Favorite-Agorapulse-Features-of-2024-Blogpost-Header-scaled.jpg?#)

/2025/05/12/maxnewsfrfive971055-6821e1fe4fa64192274711.jpg?#)

/2025/05/12/gettyimages-1400527217-4-68222992ea86e406433214.jpg?#)

/2025/05/12/075-kyriazis-ledeuxie240514-npqiq-2-6821dd0eb9000747601038.jpg?#)

/2025/05/09/capture-d-ecran-2025-05-09-082224-681db6a274696932611712.jpg?#)