Recréer un second « Gilded Age » (Âge doré) : les illusions de Trump

À la fin du XIXe siècle, d’immenses fortunes se sont forgées aux États-Unis : Rockefeller, Morgan… Une période qualifiée de « Gilded Age » (Âge doré) que Donald Trump se fait fort de ressusciter.

À la fin du XIXe siècle, d’immenses fortunes se sont rapidement forgées aux États-Unis. Rockefeller, Morgan, Carnegie, Vandebilt… Autant de capitaines d’industrie dont les noms se confondent avec cette période qualifiée de « Gilded Age » (Âge doré) que Donald Trump se fait fort de ressusciter.

Lors de son investiture le 20 janvier 2025, Trump affirme le désir de recréer un « nouvel âge d’or américain ». Quelques jours plus tard, il précise cette référence inattendue à la période des années 1870-1890 nommée Gilded Age : « Les États-Unis étaient les plus riches de 1870 à 1913. C’est là que nous étions un pays avec des droits de douane. »

Les choix autocratiques et libertariens de Trump témoigneraient donc du désir d’un passé à ressusciter. Pourquoi cette fascination, Trump allant jusqu’à proclamer son admiration pour McKinley (1896-1900), président républicain symbole d’une politique tarifaire agressive ?

Le règne des « Robber Barons »

Pour l’ancien ministre du travail Robert Reich, les trois décennies de l’âge doré voient un essor économique inédit et resté unique. Le produit national états-unien est multiplié par six ; la croissance annuelle moyenne est d’environ 4 %, malgré des crises financières fortes et répétées. Dans les années 1890, la production industrielle des États-Unis dépasse ainsi celle du Royaume-Uni. En 1913, elle équivaut à celles du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France réunis.

En exploitant les immenses ressources d’un territoire américain conquis, l’essor de l’industrie du chemin de fer et la sidérurgie sont très vite exponentiels. Le nombre de kilomètres de chemin de fer est multiplié par sept sur la période. Puis portée par des progrès technologiques, l’émergence de nouveaux secteurs comme les industries chimiques et mécaniques ainsi que l’électricité renforcent très vite une dynamique d’ensemble qui est alimentée par un afflux constant d’immigrants et l’apport de capitaux étrangers, le plus souvent britanniques.

Au-delà de ces chiffres enviables, ce fut surtout une période où, au cœur d’une économie protégée par des tarifs douaniers très élevés, les « Robber Barons » (barons voleurs) — Rockefeller, Carnegie, Morgan ou Westinghouse — se construisent de gigantesques monopoles.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Inégalités selon Mark Twain

Nommée « Gilded Age » en référence au roman satirique coécrit par Mark Twain de 1873, cette ère est celle d’un accroissement phénoménal des inégalités. En 1890, 10 % des Américains détiennent 90 % de la richesse nationale. Le Gilded Age voit s’affirmer d’un côté le pouvoir et le comportement ostentatoire de quelques dizaines de techno-entrepreneurs à la tête de monopoles. De l’autre, la plus grande précarité de la population très bien représentée par les photos des bidonvilles de New York du journaliste militant J. Riis.

Derrière le déferlement des déclarations hasardeuses de Trump, ses mesures brutales et ses décrets visant à des réformes sociétales, il y a une constante obsession idéologique : la recherche des ingrédients constitutifs du Gilded Age.

Nationalisme impérialiste

Mimant la politique isolationniste du Gilded Age, le second mandat de Trump est d’abord marqué par un farouche nationalisme symbolisé par la reprise du slogan « America First ». Une phrase prononcée par le président Woodrow Wilson ne souhaitant pas participer à la Première Guerre mondiale. Comme le montre les annonces de Trump, les priorités américaines sont non négociables. Elles peuvent d’ailleurs comprendre une politique étrangère très offensive : l’imposition d’un néomercantilisme impérialiste, c’est-à-dire une logique de rapports de force bilatéraux, où les échanges deviennent instruments de puissance voire de domination d’autres pays.

Comment ne pas voir de parallèle entre, d’une part, les volontés tenaces d’« annexion » du Canada, d’« achat » du Groenland, de « prise de contrôle » du canal du Panama et, d’autre part, l’expédition militaire états-unienne contre l’Espagne de février 1898 ? L’explosion d’un navire de la marine américaine dans le port de La Havane déclenche une guerre contre l’Espagne. Vainqueurs à Cuba et aux Philippines, les États-Unis récupèrent ces territoires, ainsi que l’île de Porto Rico et l’archipel d’Hawaï en 1898. Avec la signature du protectorat de Panama en 1903, ils s’imposent comme une puissance nationale capable d’impérialisme pour garantir à l’étranger, dans ses proximités le plus souvent, ses intérêts. Selon André Kaspi, cette « petite guerre » constitue le véritable acte de naissance de l’impérialisme américain.

Après les menaces adressées à tous les pays excédentaires commercialement avec les États-Unis, l’utilisation de « droits de douane réciproques » appliqués aux « Dirty 15 » (« les 15 salauds ») est l’instrument le plus visible de ce nationalisme débridé. Réaffirmer la puissance hégémonique états-unienne comme « maître du jeu » d’une économie mondialisée, mais surtout obliger à des concessions diverses par l’imposition de fortes sanctions, devient la priorité de Donald Trump.

Ploutocratie des techno-entrepreneurs

Durant le Gilded Age, les « Robber barons » ou « grands féodaux » du capitalisme sont devenus des capitaines d’industrie monopolistiques richissimes. En 1890, Rockefeller est ainsi le milliardaire le plus riche des États-Unis. La Standard Oil of Ohio contrôle 90 % de la production et du raffinage du pétrole. Son contrôle du marché du pétrole passe de 4 % en 1870 à 25 % en 1874 à plus de 85 % en 1880. En définitive, une vingtaine de Robber barons dominent totalement un capitalisme de prédation politique ; un système de corruption généralisée où des hommes d’affaires sans scrupules bénéficient de faveurs politiques et ne s’en cachent pas.

Cette domination des techno-entrepreneurs est aujourd’hui tout aussi éclatante. Comme leurs prédécesseurs, les milliardaires de la tech des années 2020 comme Musk, Bezos ou Zuckerberg, financent les campagnes politiques et « reçoivent » en retour des faveurs. Elon Musk a contribué au financement de la campagne électorale de Trump. En récompense, il a reçu au fil des années « au moins 38 milliards de dollars de contrats gouvernementaux, de prêts, de subventions et de crédits d’impôt, souvent à des moments critiques », selon le Washington Post.

Dans cette quête d’un nouveau Gilded Age, la ploutocratie a une véritable marque de fabrique. Hier, c’était combattre idéologiquement l’idée d’un État intervenant dans l’économie, aujourd’hui, c’est le conquérir pour s’en servir, comme le montre chaque jour Musk.

Climat politique violent

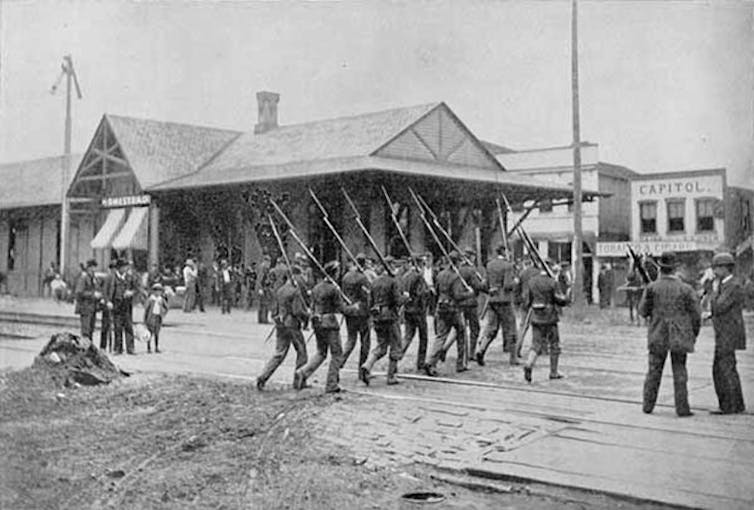

Dans les deux cas, l’installation d’un climat politique résolument violent permet d’imposer un ordre moral, mais aussi un ordre social favorables.

Durant l’ère du Gilded Age, la lutte morale porte sur la question de la prohibition de l’alcool. Socialement, les grèves sont réprimées dans le sang telles que la grève de Homestead en 1892 et la grève Pullman de 1894. Aujourd’hui, la recherche d’un ordre moral est pour l’heure centrée sur les questions sociétales, et notamment sur les questions de genre. Le front social n’est pas déserté. En 2024, Donald Trump félicite Elon Musk « pour avoir licencié 80 % des effectifs de Twitter depuis qu’il en a pris le contrôle en octobre 2022 ». Dès 2025, dans le même esprit, il encourage Musk à entreprendre la réduction brutale des effectifs de l’État fédéral.

Au fond, le cœur de la démarche tient dans la phrase d’un des plus célèbres Robber Barons, Cornelius Vanderbilt, surnommé le Commodore pour avoir bâti sa fortune dans la construction navale :

« Que le peuple soit damné. Pourquoi je me soucierais de la loi, n’ai-je pas le pouvoir ? » (dans Frank Browning et John Gerassi, Histoire criminelle des États-Unis, éditions du Nouveau monde, 2015, p. 277-278).

Écrasant la puissance publique, la fascination pour un pouvoir absolu des techo-entrepreneurs n’est jamais loin.

Second Gilded Age de Trump

Quels pronostics faire sur la réussite de cette quête d’un second Gilded Age ?

Le projet reste aussi naïf qu’irréaliste. Alors que l’étalon-or prend fin en 1971, comment imaginer qu’une augmentation des droits de douane dans une économie mondialisée permette, comme pour les États-Unis « fermés » de 1890, de voir apparaître des excédents budgétaires ? Comment augmenter ces excédents au point de désendetter l’État avec un déficit de 37 000 milliards de dollars ? de réduire le déficit du commerce extérieur ? de supprimer l’impôt fédéral sur le revenu, instauré à la fin du Gilded Age ? Et pourtant, suivant son conseiller économique Stephen Miran, Trump se voit déjà à la tête d’une « Commission tarifaire » à l’image de celle qui, en 1887, distribuait les excédents amassés par la collecte de droits de douane !

S’il gagnait vraiment du terrain, ce projet d’installer un second Gilded Age porte par ailleurs sa perte… en lui. Si l’on suit Mark Twain pour qui « l’histoire ne se répète pas mais elle rime souvent », un second Gilded Age appellerait un inévitable retournement, à l’image de celui porté par l’Ère progressiste (1901-1920) prémisse du New Deal de 1932. Les excès du Gilded Age ont directement amené au progressisme incarné en politique par l’élection du président Theodore Roosevelt en 1901. Au même moment, c’est aussi l’émergence d’un ensemble de social scientists – Ely, Small – et le travail acharné de fameux journalistes « muckrakers » (« fouilleurs de boue »). Ces derniers favorisent le passage vers un exercice plus démocratique du pouvoir ayant comme objectif cardinal le progrès pour tous.

Entre les années 1890 et 1920, les premières réformes de rupture se succéderont, comme le rappelle l’historien Ian Tyrrell. En 1890, la première loi fédérale Sherman anti-trust interdit partiellement les pratiques commerciales monopolistiques. Des lois instituent une protection des travailleurs, l’élection au suffrage universel des sénateurs, en vue de lutter contre la corruption, et le suffrage féminin en 1920. Dès 1906, des lois renforcent la réglementation du travail, des droits syndicaux et de l’industrie. L’intervention de Theodore Roosevelt lors de la grève des mineurs de charbon anthracite de 1902 est certainement l’acte de décès des méthodes violentes installées par le Gilded Age.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

/2025/04/21/000-42yq3lx-1-68068f5449fbe316890247.jpg?#)

![[EXPO] Les fastes du dernier sacre : le « voyage à Reims » de Charles X](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/whatsapp-image-2025-04-15-at-145836-1-616x347.jpeg?#)