Les voyages aident-ils à casser les stéréotypes ? Ce que nous apprend l’histoire des échanges de jeunesse franco-allemands

Suffit-il de favoriser les rencontres entre élèves de pays voisins pour faire tomber les clichés des uns sur les autres ? Quelques réponses avec l’histoire de l’Office franco-allemand de la jeunesse.

Suffit-il de favoriser les voyages de découverte et les rencontres entre élèves de différents pays pour faire tomber les clichés des uns sur les autres ? Souhaitant permettre une meilleure connaissance entre voisins européens afin d’enrayer le retour des guerres, l’Office franco-allemand pour la jeunesse a mené pendant les années 1960 une politique ultravolontariste d’échanges à grande échelle. Avec des résultats décevants qui l’ont incité à changer de cap. Explications.

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj) est une institution méconnue en dehors des cercles franco-allemands. Cet organisme met aujourd’hui en œuvre une action publique utile, mais peu originale : il répond à la demande sociale en matière de rencontres de jeunes en apportant une subvention et un savoir-faire pédagogique aux enseignants, aux animateurs d’association de jeunesse ou aux autres encadrants qui souhaitent organiser un voyage dans l’autre pays.

Cette banalité relative contraste avec les dix premières années de son existence. L’Ofaj fut créé à la suite du traité d’amitié, signé par de Gaulle et Adenauer, à l’Élysée, le 22 janvier 1963. Jusqu’en 1973, son budget resta dix fois supérieur à celui consacré par chaque gouvernement aux rencontres de jeunes avec les autres pays.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

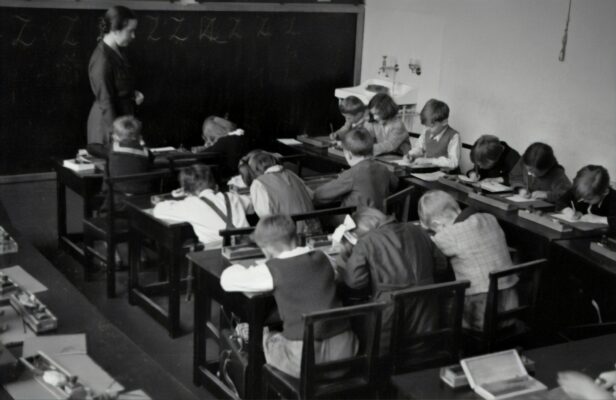

Cette manne financière permit de subventionner ou de mettre sur pied les rencontres de plus de 200 000 jeunes, chaque année, dans le but de réaliser « la plus grande migration des peuples jamais organisée en temps de paix par des moyens et avec des intentions pacifiques ». Les « intentions pacifiques » auxquelles fait référence ici Joseph Rovan, un des premiers dirigeants de l’Ofaj, étaient la déconstruction des préjugés hérités du passé conflictuel franco-allemand.

Le récit qui donnait sens à cette action publique énonçait que les guerres de 1870, de 1914-1918 et de 1939-1945 avaient été portées par des représentations négatives réciproques et que la socialisation de la nouvelle génération à la cause de la paix permettrait de mettre un terme au cercle vicieux de l’éternel retour des guerres franco-allemandes.

Rencontres interculturelles et perception sélective

Le récit qui a donné un sens à ce premier Ofaj reposait sur l’hypothèse selon laquelle « les préjugés peuvent être surmontés le plus simplement par une expérience propre et des contacts personnels » (Käte Strobel, ministre fédérale allemande de la jeunesse à la fin des années 1960).

Cette idée nous semble aujourd’hui naïve. Les historiens et historiennes de la colonisation ont montré que colons et colonisés peuvent se côtoyer pendant des décennies tout en développant de forts préjugés négatifs réciproques. Par ailleurs, les spécialistes de relations internationales ont observé que

Une explication de ce phénomène renvoie au mécanisme de la perception sélective. En l’absence d’une connaissance complexe et nuancée de la culture de l’autre, nous puisons dans la pensée sociale une représentation a priori de celle-ci. Cette dernière fonctionne alors comme un filtre cognitif qui nous renforce dans nos préjugés. Les pères fondateurs et les premiers dirigeants de l’Ofaj ignoraient-ils ce mécanisme de psychologie sociale ? Est-il anachronique d’écrire qu’ils ont assigné à cet organisme un objectif utopique ?

La recherche sur les dynamiques de la rencontre interculturelle était encore balbutiante mais pas non plus inexistante. En 1955, Alexander Rüstow, successeur d’Alfred Weber à la chaire de sciences sociales et d’économie de l’Université de Heidelberg, alerta par exemple les pouvoirs publics, à l’occasion d’une conférence organisée par le Daad (Office allemand d’échanges universitaires), sur les « dangers des échanges internationaux ». Ironie de l’histoire, ce pourfendeur de l’idée fondatrice de l’Ofaj est décédé le 30 juin 1963, soit quelques jours avant sa création.

On a de bonnes raisons de penser que ces recherches étaient connues par les acteurs politico-administratifs qui portèrent le projet d’Office franco-allemand pour la jeunesse. On peut citer à cet égard une enquête approfondie, commandée en 1954 par le ministère français des Affaires étrangères, sur l’image des Français en Allemagne. Les auteurs de cette expertise observèrent, sans grande surprise, l’importance des stéréotypes et des préjugés dans la représentation que les Allemands se faisaient de leurs voisins.

Les enquêteurs disposaient par ailleurs de données sur les contacts (ou l’absence de contact) des interviewés avec des Français. Ils croisèrent donc les deux variables et observèrent que les contacts entre populations ne favorisent pas la compréhension réciproque :

« Une des vérifications les plus importantes apportées par ce sondage est la constatation de la faible mesure dans laquelle les opinions exprimées sur la France dépendent de la nature des connaissances de fait acquises sur ce pays. »

(On trouve cette étude dans les archives du ministère des affaires étrangères ; Europe 1949-1955, Allemagne, 385.)

Cette enquête fut largement discutée à l’intérieur des cercles ministériels et administratifs.

Le « mythe de l’internationale de la jeunesse »

Pour comprendre l’optimisme des pères fondateurs et des premiers dirigeants de l’Ofaj, il convient de prendre ses distances par rapport à une conception naïve de la production des politiques publiques selon laquelle ces dernières seraient des solutions rationnelles à des problèmes objectifs. Il arrive que l’enchaînement problème/solution fonctionne dans l’autre sens. C’est le cas quand des entrepreneurs de politique publique sont intéressés par une solution qu’ils greffent sur un problème.

C’est ce qui s’est passé lors de la création de l’OFAJ en 1963. Les acteurs individuels et collectifs qui ont produit cette action publique poursuivaient une multitude d’objectifs orthogonaux par rapport à l’objectif de la réconciliation. Ces intérêts, que j’ai documentés dans La Généalogie, l’événement, l’histoire (1871-2015), impliquaient de faire se rencontrer un maximum de jeunes.

Les pères fondateurs de l’Ofaj sont partis de cette prémisse pour construire la problématisation donnant un sens à l’Ofaj : l’idée de l’éternel retour des guerres franco-allemandes que seule une « migration pacifique de peuple » permettrait d’arrêter. Ils ont puisé dans la pensée sociale une idée, parfois appelée « mythe de l’internationale de la jeunesse » énonçant que « les jeunes veulent se rencontrer pour se connaître, pour se juger avec réalisme et sans préjugés, pour voir quel chemin ils peuvent faire ensemble » de telle sorte que la multiplication des rencontres de courte durée permettrait de parvenir à ce résultat.

On aurait tort d’interpréter les problématisations qui sous-tendent les politiques publiques comme de simples artefacts rhétoriques. Les acteurs des politiques publiques croient en leurs mythes comme les acteurs humanitaires croient au désintéressement, ceux du monde de l’art au caractère individuel de la création et les universitaires à la quête de la vérité.

Le sociologue Pierre Bourdieu appelle « nomos » les idées, propres à un champ social, que les acteurs sociaux doivent reproduire pour être pris au sérieux dans le champ. Cette adhésion socialement située au mythe de l’internationale de la jeunesse transparaît dans les efforts des acteurs pour mesurer les résultats de cette action publique. Le Conseil d’administration de l’Ofaj commanda, dès 1963, des enquêtes quantitatives aux instituts Ifop et Emnid sur les représentations des jeunes Français et des jeunes Allemands. Ces études révélèrent « que la relation entre Français et Allemands ne s’est malheureusement pas améliorée dans les proportions espérées ».

Un échec de la politique d’échanges de masse

Pour comprendre toutes ces anomalies, l’Ofaj commanda une enquête plus approfondie en 1966 à l’universitaire français Yvon Bourdet. Intitulée Préjugés français et préjugés allemands, cette étude prit la forme d’un questionnaire administré à 1 049 jeunes Français et Allemands de 12 à 18 ans à la fin de leur séjour en centres de vacances franco-allemand.

Bourdet constata que les représentations mutuelles étaient stéréotypées et partiellement formatées par les discours produits au cours de la période nazie et la guerre. Jacques René Rabier, le fondateur des eurobaromètres, contribua à faire connaître cette étude que l’Ofaj avait choisi de ne pas publier :

« Voici des jeunes qui passent gaiement leurs vacances ensemble, qui semblent s’accorder sur beaucoup d’aspects de la vie quotidienne et même sur les grands principes de leur civilisation commune, qui commencent à effacer les ressentiments historiques, et seulement 10 % (pour les Allemands) et au mieux 20 % pour les Français estiment qu’une nouvelle guerre est impossible entre l’Allemagne et la France. »

Les conclusions de Rabier (et Bourdet) furent reprises par la presse régionale qui titra notamment « bilan désastreux pour l’Ofaj », « ombre sur l’Ofaj », « la guerre n’est pas exclue ».

À lire aussi : 60 ans après le traité de l’Élysée, le « couple » franco-allemand a changé de nature

Ces articles incitèrent la direction de l’Office à réagir. La mémoire organisationnelle de l’Ofaj a retenu comme moment charnière un colloque organisé à l’hôtel Lutetia en 1968. On se contenta alors en réalité de constater, sous l’impulsion du politiste Alfred Grosser, qu’il convenait de donner une place à Mai 68 à l’Ofaj. De nouvelles enquêtes, dont la presse se fit une nouvelle fois l’écho, apportèrent des résultats encore plus dégrisants au début des années 1970.

Le constat d’un échec de la politique des échanges de masse fut finalement acté à Strasbourg en 1972 à l’occasion d’un nouveau colloque sur « Les problèmes psychologiques de la rencontre franco-allemande ». Depuis, l’Ofaj a réduit le nombre de manifestations qu’il subventionne tout en offrant aux organisateurs les outils pédagogiques pour accompagner les jeunes dans l’aventure de la rencontre interculturelle.![]()

Mathias Delori ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[SATIRE A VUE] L’Oscar™ du meilleur spectateur est attribué à…](https://www.bvoltaire.fr/media/2025/04/fauteuil-cinema.avif?#)

/2025/04/22/043-dpa-pa-240916-99-425131-dpai-68078ca6b780f143504141.jpg?#)

/2025/04/22/fort-boyard-un-tresor-a-sauver-6807af99f3ac8761236142.jpg?#)

/2025/04/22/chabat-6807ad0057ff6929232063.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)