Comment les règles budgétaires favorisent un meilleur usage de l’argent public

De plus en plus répandues, les règles budgétaires sont aussi souvent critiquées. Pourtant, elles ont une utilité peu connue : elles améliorent l’utilisation des fonds publics.

De plus en plus répandues, les règles budgétaires sont aussi souvent critiquées. Pourtant, elles ont une utilité peu connue : elles améliorent l’utilisation des fonds publics.

Les règles budgétaires sont des contraintes durables qui visent à réduire les marges de manœuvre de la politique budgétaire. Elles prennent la forme de limites quantitatives sur les agrégats budgétaires. Il s’agit selon le Fonds monétaire international (FMI) d’un outil largement répandu. Ainsi, sur la période 1990-2017, plus de 80 pays dans le monde ont adopté au moins une règle budgétaire visant principalement à limiter le déficit budgétaire et le taux d’endettement public.

L’un des principaux enseignements de l’économie politique est de montrer que, dans la mesure où les décisions budgétaires sont par nature fortement connectées à la sphère politique, elles sont éloignées de ce que les économistes appellent l’optimum social. Comme l’écrit Nancy Stokey, en faisant allusion au modèle de croissance optimale de Ramsey :

« L’une des raisons de préférer les règles à la discrétion est que les gouvernements ne sont pas toujours aussi intelligents, bienveillants et prévoyants que le gouvernement de Ramsey que l’on retrouve dans les discussions théoriques sur la politique. »

Un court-termisme exacerbé

Ainsi, les politiques budgétaires conduisent le plus souvent à ce que l’on appelle un biais permanent de déficit. Quelle en est l’intuition ? Une politique budgétaire optimale devrait être contracyclique. Autrement dit, il est normal dans une logique keynésienne que les déficits budgétaires se creusent en période de récession à des fins de stabilisation macroéconomique : l’augmentation des dépenses publiques permet alors d’atténuer l’ampleur de la récession. Mais en période d’expansion de l’activité économique, les déficits devraient être remplacés par des excédents budgétaires.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Par conséquent, sur une période suffisamment longue où les conjonctures économiques s’équilibrent, on devrait observer des situations proches de l’équilibre. Mais ce n’est pas ce que l’on observe : la politique budgétaire est procyclique parce que les périodes d’expansion de l’activité économique, qui s’accompagnent d’importantes rentrées fiscales, peuvent inciter des groupes sociaux à demander encore plus de dépenses publiques. Le biais de déficit va se traduire par une augmentation de l’endettement public réduisant les marges de manœuvre des gouvernements futurs. Cette situation est d’autant plus préjudiciable si l’augmentation de l’endettement ne finance pas des dépenses publiques productives, mais des dépenses de redistribution. Les dérives des finances publiques sont donc une manifestation d’un court-termisme exacerbé sacrifiant le bien-être des générations futures qui sont, par définition, exclues des mécanismes de décision politique.

Des reproches parfois contradictoires ont été faits aux règles budgétaires. D’une part, elles seraient, dans les faits, peu contraignantes pour les gouvernements malgré leur présence à un niveau élevé dans la hiérarchie des normes (Constitution, traités internationaux). D’autre part, les règles budgétaires seraient trop rigides et empêcheraient les gouvernements de relancer efficacement l’activité économique en période de crise. Plusieurs études récentes sur l’efficacité des règles budgétaires montrent qu’il n’en est rien. Ainsi, les règles budgétaires favorisent la discipline budgétaire, réduisent le coût de l’emprunt des États sur les marchés internationaux, limitent les pressions inflationnistes, et réduisent le poids de la dette publique en devises qui est la plus vulnérable aux fluctuations des taux de change.

À lire aussi : Peut-on à la fois réduire la dette, ne pas entraver la croissance et lutter contre les inégalités ?

Règles budgétaires et bonne utilisation des fonds publics

Dans un article qui vient d’être publié dans la revue Public Choice, nous nous interrogeons sur une question encore largement non explorée : les effets de la mise en œuvre d’une règle budgétaire sur l’efficacité des dépenses publiques. Nous évaluons dans quelle mesure l’effet disciplinant des règles budgétaires incite les gouvernements à mieux utiliser les ressources publiques et en particulier à les réallouer vers les usages les plus productifs.

Pour tester cette hypothèse, nous utilisons un indicateur original d’efficacité des dépenses publiques. L’efficacité des dépenses publiques fait référence à la capacité d’un gouvernement d’atteindre ses objectifs en mobilisant un minimum de ressources. Les objectifs sont à la fois sectoriels (dans le domaine de la santé, de l’éducation, des infrastructures et de l’administration publique) et macroéconomiques (croissance, stabilité économique, distribution des revenus). Des méthodes statistiques permettent de calculer le degré d’efficacité de la dépense publique d’un pays et dans le temps.

Il est ensuite possible de mettre en évidence un impact causal des règles budgétaires sur l’efficacité des dépenses publiques. Autrement dit, la règle budgétaire est considérée comme un traitement dont l’influence sur l’efficacité peut être précisément mesurée.

En considérant un large ensemble de pays sur une période remontant à 1990, il apparaît que la règle budgétaire améliore, en moyenne, l’efficacité des dépenses publiques. Cet effet positif est d’autant plus prononcé que le niveau de développement et la qualité des institutions politiques du pays sont élevés.

Suspendre ? Oui, mais avec parcimonie

Que signifie ce résultat dans un contexte où les besoins socioéconomiques ont tendance à croître et où, dans les pays développés, les taux d’imposition déjà très élevés peuvent difficilement être majorés ? Il s’agit d’une nouvelle preuve de l’utilité des règles budgétaires même si des circonstances exceptionnelles peuvent exiger leur suspension, comme cela a été le cas au moment de la crise pandémique de Covid.

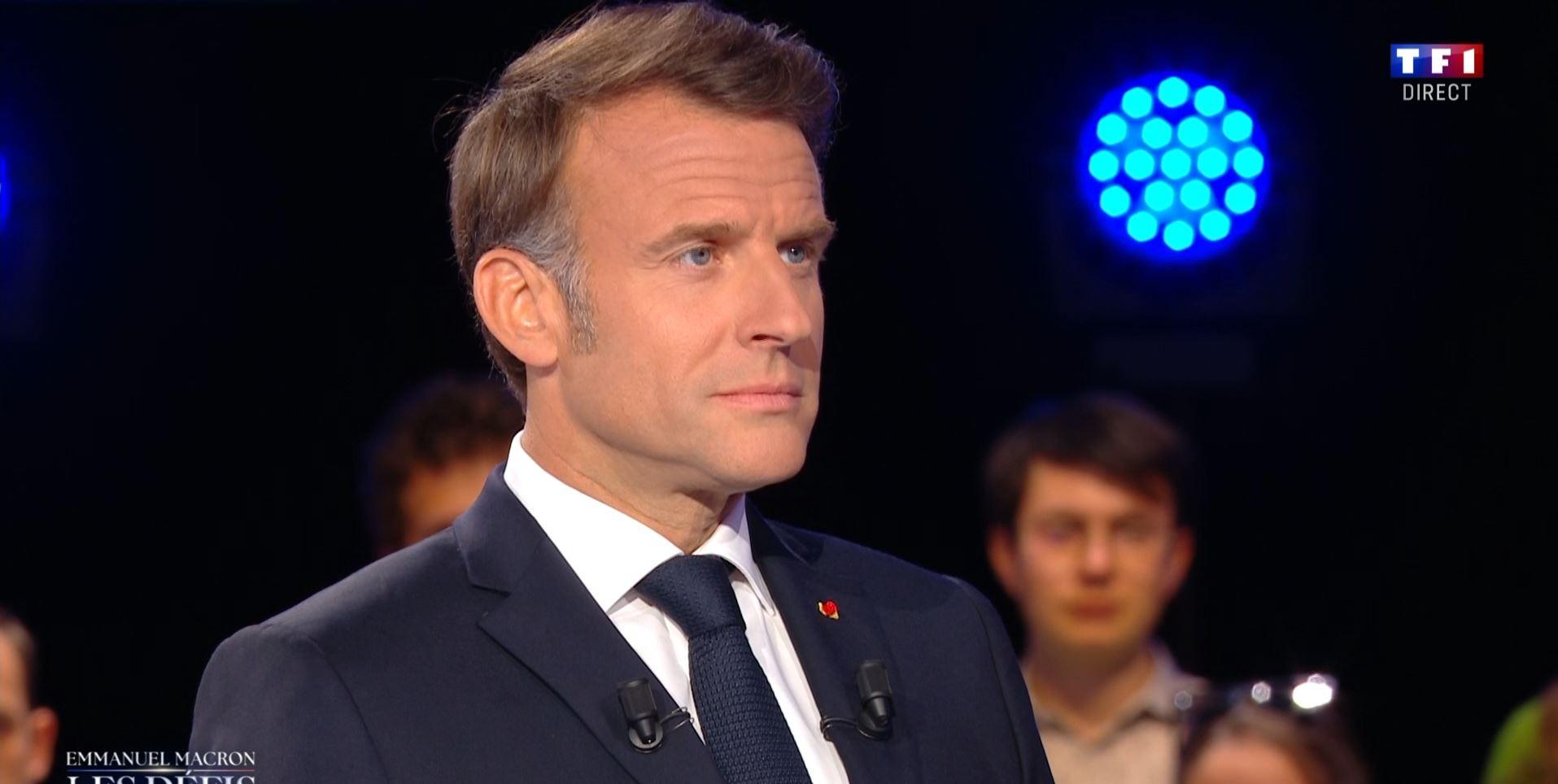

Des discussions portent actuellement sur la nécessité d’exclure certaines catégories de dépenses des règles budgétaires. Il peut en être ainsi des investissements verts, au nom du financement de la transition écologique. C’est ce que l’on appelle parfois la « règle d’or verte ». De plus, devant la montée des menaces géopolitiques, le Conseil européen vient d’autoriser les États membres à déroger aux règles budgétaires en matière de dépenses militaires.

Cependant, il convient de défendre les règles budgétaires en temps de crise macroéconomique et géopolitique. En effet, une charge excessive de la dette publique, par exemple dans le cas français, ne peut qu’évincer dans le long terme les dépenses publiques productives. Plus que jamais, la soutenabilité budgétaire est une condition nécessaire en particulier au financement de la transition climatique et à celui de l’effort de défense.![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

![Élections en Côte d’Ivoire: quand la presse française s’en[mêle]](https://www.causeur.fr/wp-content/uploads/2025/05/tidjanethiam.jpg)

/2025/05/13/festival-de-cannes-2025-je-ne-ferai-plus-de-film-sur-la-mafia-affirme-robert-de-niro-68239ffa96e5c414578116.jpg?#)

/2025/05/13/cinema-donald-trump-veut-faire-taire-hollywood-6823aefd775ac473652797.jpg?#)

/2025/05/13/video-41-6823b3575a390505476978.jpg?#)

/2025/05/13/video-42-6823b7304de83484140833.jpg?#)