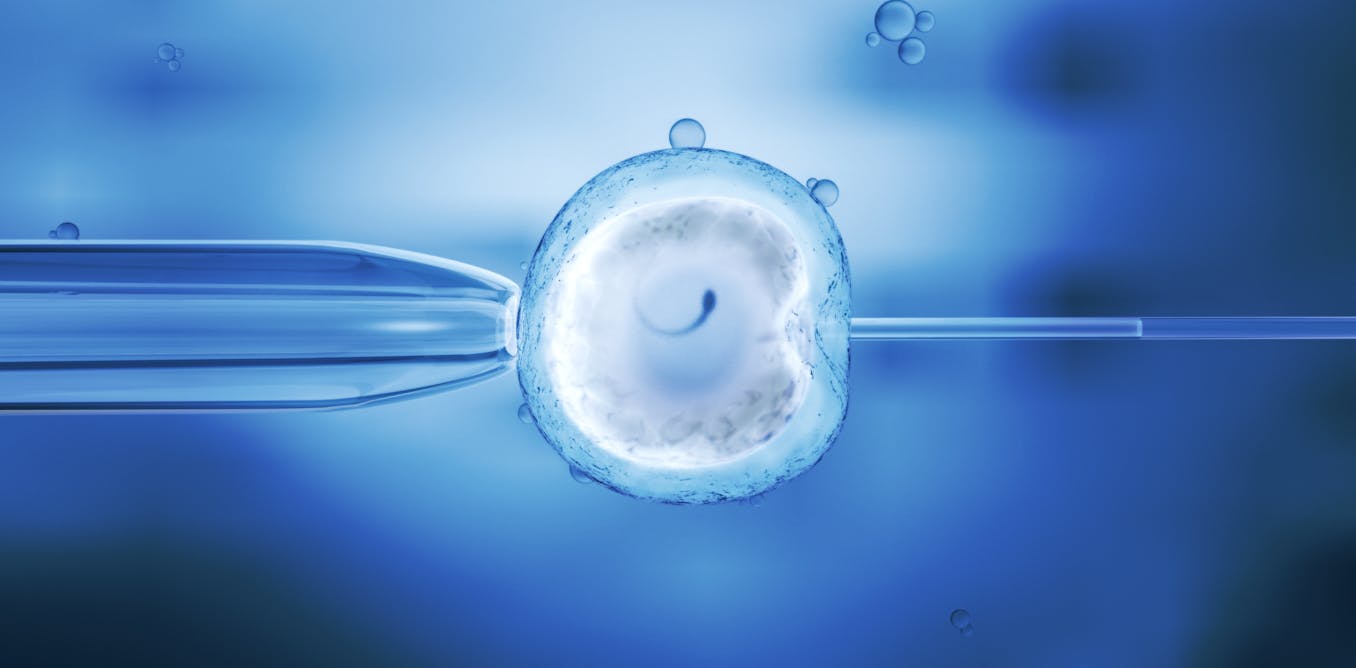

Assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) : les incohérences de la loi actuelle

En France, la loi de bioéthique interdit la procréation médicalement assistée (PMA ou AMP) post mortem, mais l’autorise pour les femmes seules. La Cour européenne des droits de l’homme pointe une incohérence.

En France, la loi de bioéthique interdit l’assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem. Saisis dans deux affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Conseil d’État ont confirmé cette position. Mais la CEDH pointe une certaine incohérence dans la loi puisqu’elle autorise le recours individuel à l’AMP pour les femmes non mariées.

Depuis la loi Bioéthique du 2 août 2021, les cas dans lesquels le recours à une assistance médicale à la procréation (AMP, également appelée PMA pour procréation médicalement assistée) est possible se sont multipliés : longtemps réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme, l’AMP est aujourd’hui ouverte aussi aux couples de femmes et aux femmes non mariées dans le cadre d’une démarche individuelle.

Dans certains cas, l’AMP ne pourra être mise en œuvre qu’avec le recours au don de gamètes (ovocytes et/ou spermatozoïdes) d’un tiers. Celui-ci a toujours été anonyme. Mais, comme inscrit dans la loi de bioéthique de 2021, l’enfant devenu majeur pourra, s’il le souhaite, accéder à ses origines. En effet, il a désormais le droit d’obtenir des informations non identifiantes (situation familiale et professionnelle, motivations du don, etc.) et même l’identité du donneur. Le consentement du donneur à cette transmission est devenu une condition du don.

L’AMP sans don, la situation majoritaire en France

En France, l’AMP sans don de gamètes d’un tiers est très largement majoritaire, selon les chiffres de l’Agence de biomédecine. Il faut dire que ne pas se tourner vers le don de gamètes, lorsque c’est possible, correspond aux souhaits des parents d’intention dans de nombreux projets parentaux. En outre, il évite d’avoir recours au stock de gamètes, largement insuffisant en France.

Des situations où l’AMP est stoppée avant implantation

Dans le cadre d’une démarche d’AMP entamée, des embryons peuvent avoir été conçus par fécondation in vitro puis conservés, mais le transfert dans l’utérus de la future mère n’a pas lieu pour différentes raisons.

En suivant une procédure stricte et avec accord du couple ou de la femme célibataire, ces embryons dits surnuméraires pourront être soit détruits, soit congelés pour éventuellement être transférés ultérieurement, soit donnés pour la recherche scientifique, soit encore accueillis par un autre couple ou une femme non mariée.

Dans le cas des couples, puisque l’AMP doit répondre à un projet parental, le processus d’AMP doit être stoppé en cas de désaccord ou de séparation.

Quel devenir des embryons en cas de décès d’un membre du couple ?

Le processus d’AMP est également interrompu en cas de décès d’un des membres du couple. Cela interdit l’AMP post mortem. Dès lors, se pose la question du devenir des embryons quand la compagne ou le compagnon décède. Ils ne peuvent plus être utilisés par celle qui voulait les porter. Cette dernière peut consentir à ce qu’ils soient accueillis par un tiers ou fassent l’objet de recherches ou soient détruits.

En parallèle, depuis 2021, la femme dont le compagnon est décédé peut entamer un nouveau projet parental dans le cadre d’une démarche individuelle d’AMP. Mais elle ne pourra pas bénéficier des embryons obtenus dans le cadre du projet parental entamé avec la personne décédée.

Or, une démarche individuelle d’AMP suppose le recours au don d’un tiers. Ce tiers ne pourra pas être le défunt en raison du principe d’anonymat du donneur.

La situation de la veuve est donc celle-ci : elle peut concevoir un enfant grâce au don d’un tiers anonyme, mais elle n’a pas le droit d’utiliser les embryons conçus avec le défunt. Mais les embryons peuvent être donnés à un autre couple ou à une autre femme.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

L’interdiction de l’AMP post mortem en débat

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie par deux femmes qui souhaitaient bénéficier d’une assistance médicale à la procréation post mortem. Les requérantes demandaient le transfert des embryons en Espagne, un pays qui autorise l’AMP post mortem.

La CEDH s’est prononcée en septembre 2023. Elle considère que l’interdiction de l’AMP post mortem ne constitue pas, en elle-même, une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, plus précisément de son article 8 protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Mais, dans ces deux affaires qui mettent en cause l’interdiction de l’AMP post mortem en France, elle indique à la fin de son arrêt :

« la Cour reconnaît que l’ouverture, depuis 2021, par le législateur de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent. »

On peut donc supposer que si la CEDH était appelée à se prononcer sur la mise en œuvre de l’interdiction de l’AMP post mortem après la loi de bioéthique du 2 août 2021, une condamnation de la France pour violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’incohérence de la législation pourrait intervenir.

Malgré cela, depuis, le Conseil d’État, dans sa fonction de juge, a également affirmé que l’interdiction de l’AMP post mortem n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’est reposé sur la qualité de la loi et du processus législatif pour juger que la législation n’est pas incohérente. Il a également refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de cette interdiction à la Constitution, ne la jugeant pas suffisamment sérieuse.

Il faut dire que si l’interdiction devait être levée, il resterait à fixer des limites (délai minimum et maximum après le décès, éventuellement nombre maximum de grossesses ou tentatives, etc.) et à procéder à différentes adaptations (notamment en droit des successions).

L’absence d’autorisation de « réception des ovocytes de la partenaire » (Ropa)

Pour les couples de femmes, il existe une autre technique d’AMP appelée Ropa, pour « réception des ovocytes de la partenaire ». Ce procédé consiste à permettre aux deux femmes de prendre part biologiquement à la procréation, l’une en fournissant ses ovocytes, l’autre en portant l’enfant. À noter qu’en cas de changement de la mention du sexe à l’état civil, le procédé pourrait aussi concerner des hommes s’ils sont en capacité de fournir des ovocytes ou s’ils ont conservé leurs capacités gestationnelles.

En France, ce dispositif a été exclu par le législateur lors des travaux parlementaires ayant conduit à la loi de 2021. Une des raisons avancées par ses détracteurs avait été l’assimilation de la Ropa à la gestation pour autrui (GPA). Cette assimilation est très contestable, puisque la gestatrice aurait bien l’intention d’être ensuite la mère de l’enfant. Certes, un autre parent « profiterait » de cette grossesse pour qu’un enfant issu de ses gamètes vienne au monde, mais cette situation ne relève pas de la GPA. Il reste que la loi de 2021 ne prévoit pas la Ropa, même si aucune disposition ne l’interdit expressément.

Dans une décision de juin 2024, le Conseil d’État a jugé que le droit français n’autorisait pas la Ropa. Il a précisé que la Ropa ne pouvait pas être considérée comme une forme de GPA. Mais il a tout de même statué dans le sens d’une interdiction en s’appuyant sur la règle de l’anonymat du don de gamètes et sur les travaux parlementaires de la loi de 2021.

Cette interdiction concerne notamment les couples de femmes au sein desquels celle qui souhaite porter l’enfant n’est pas en mesure de fournir ses ovocytes. Dans ce cas de figure, le seul moyen permis est le recours au don d’un tiers. Contraindre ainsi à avoir recours au don d’un tiers pour mener à bien un projet parental alors même que des gamètes sont disponibles dans le couple manque de sens.

Mais, là encore, une question en entraînant une autre, une autorisation de la Ropa supposerait d’en préciser les conditions (en particulier, exigence ou non d’une motivation médicale, qui, le cas échéant, resterait à définir).

Ces incohérences concernant, d’une part, l’AMP post mortem et, d’autre part, la réception des ovocytes par la partenaire montrent que la portée des changements apportés par la loi Bioéthique de 2021 n’a pas été parfaitement mesurée. Elles conduisent à s’attendre à de nouvelles évolutions en la matière.![]()

Amélie Dionisi-Peyrusse ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[MEDIAS] Gaza, « c’est Auschwitz » : Thierry Ardisson dérape, sur France 2](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/capture-decran-1524-616x347.png?#)

/2025/05/12/le-stress-commence-a-bien-monter-a-avoue-laurent-lafitte-maitre-de-ceremonie-du-78e-festival-de-cannes-68220da655000666749156.jpg?#)

/2025/05/12/000-44gh6rg-6821f64cd4f16793667924.jpg?#)

/2025/05/12/000-46cd39d-6822022b1a444882053953.jpg?#)

/2025/05/12/cannes-68221a99def98059338905.jpg?#)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FL9nDWF6uqMcjvaLjlJyyoBEAViPLOyOP5IN2YFjp.jpeg)