Titán, ¿un paisaje salpicado por explosiones?

Titán, el satélite más grande de Saturno y segundo del Sistema Solar, es un mundo muy diferente de todos los que conocemos, pero, al mismo tiempo, nos recuerda en algo esencial a nuestro planeta. Es un mundo frío,con una temperatura media de alrededor de -180 ºC, rodeado de una densa atmósfera rica en nitrógeno y […] El artículo Titán, ¿un paisaje salpicado por explosiones? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

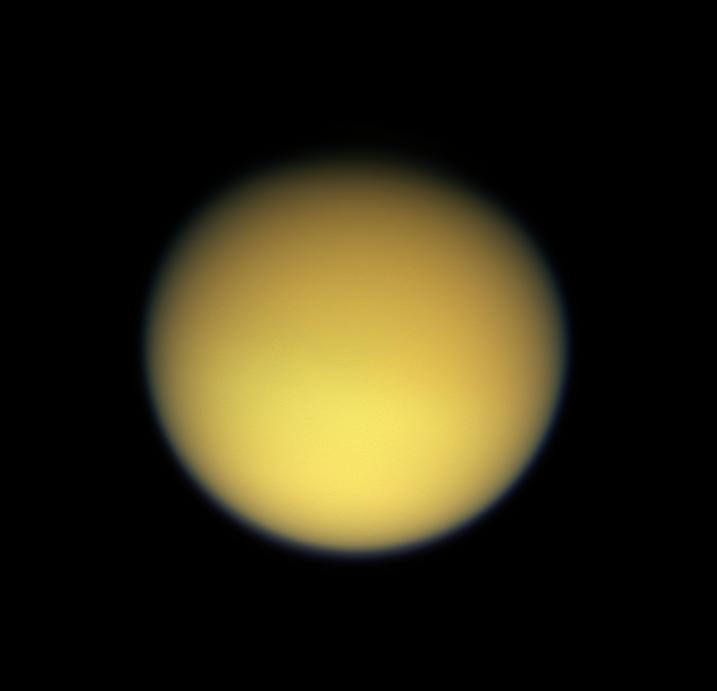

Titán, el satélite más grande de Saturno y segundo del Sistema Solar, es un mundo muy diferente de todos los que conocemos, pero, al mismo tiempo, nos recuerda en algo esencial a nuestro planeta. Es un mundo frío,con una temperatura media de alrededor de -180 ºC, rodeado de una densa atmósfera rica en nitrógeno y metano, pero con ríos, lagos y mares de metano y etano líquidos. Fuera de la Tierra, es el único cuerpo que tiene un ciclo hidrológico, aunque en este caso basado en los hidrocarburos, en vez de en el agua, lo que provoca que una gran parte de su geología nos sea extrañamente familiar.

Es un mundo difícil de observar no solo por su lejanía, sino por estar su superficie perpetuamente cubierta por una neblina que lo hace opaco a la mayoría de las longitudes de onda visibles. La única manera eficiente de hacerlo es a través del radar, algo que consiguió la misión Cassini mostrando un mundo mucho más dinámico y geológicamente interesante de lo que podríamos haber imaginado jamás.

Los cráteres amurallados de Titán

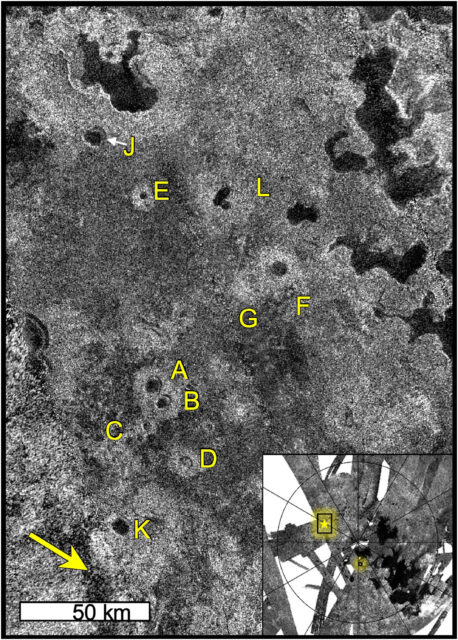

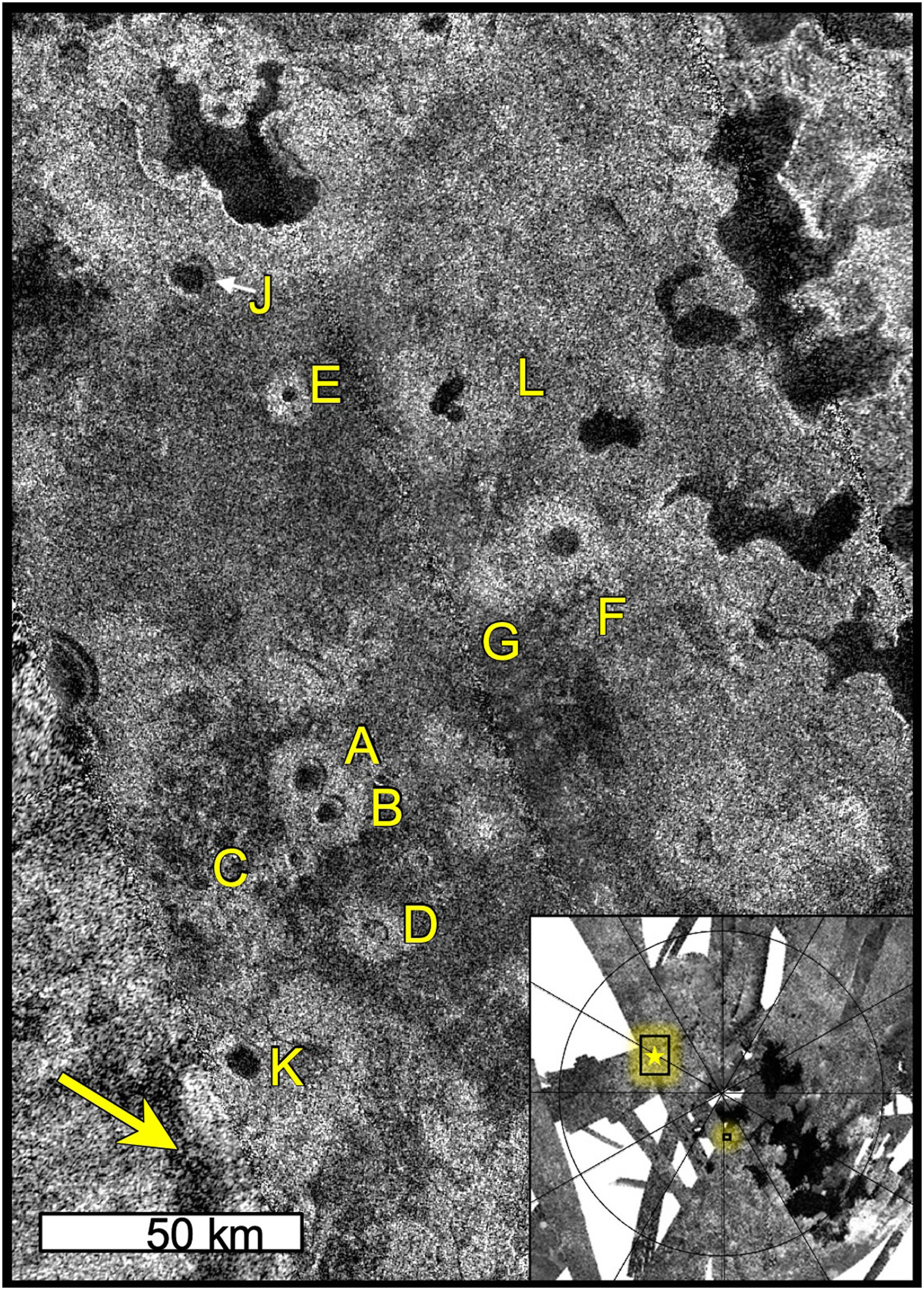

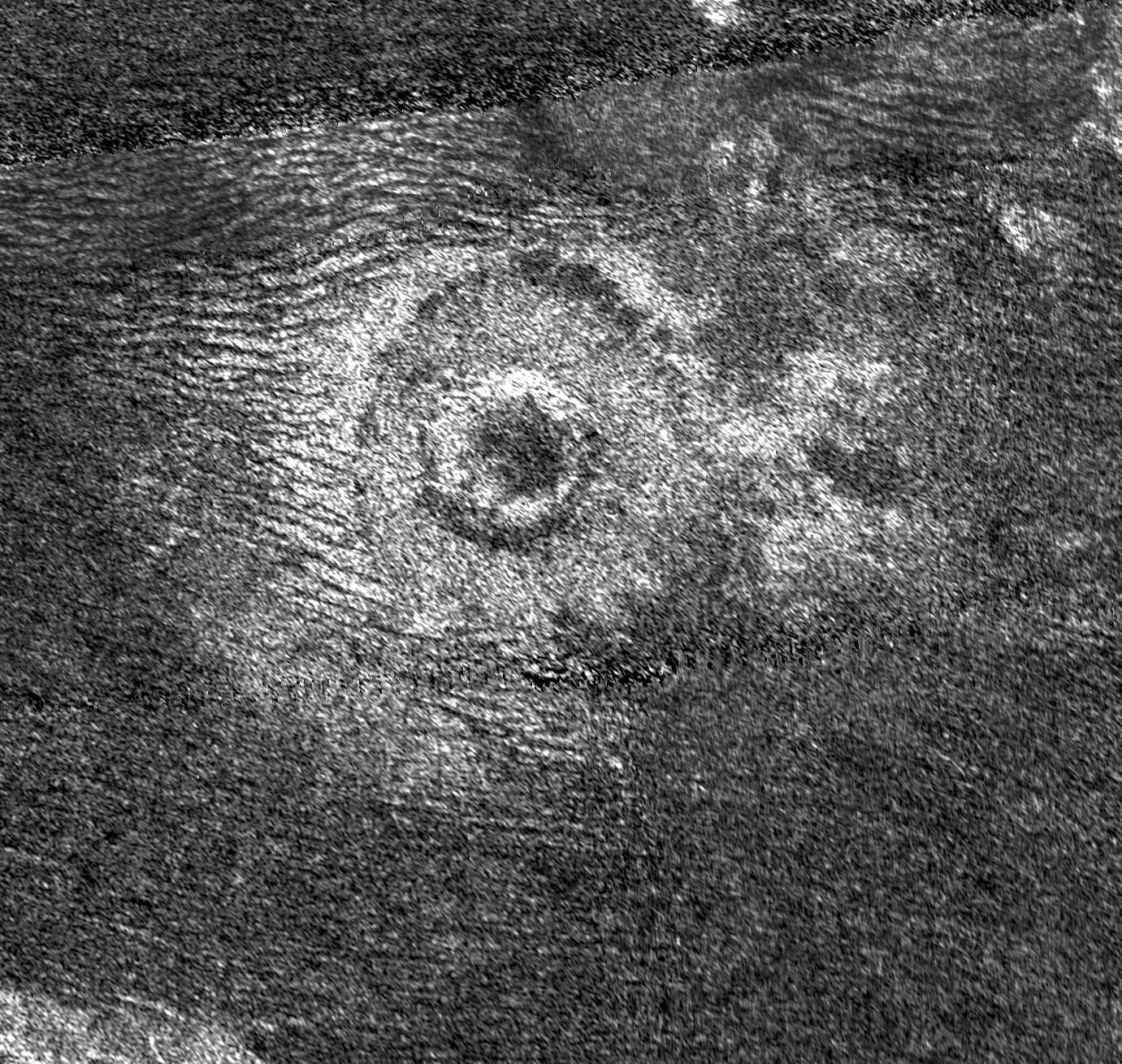

Una de las cosas que han llamado la atención de los científicos es la presencia de cráteres de tipo “rampart” o cráteres amurallados, un tipo de cráteres que también aparece en Marte, aunque podrían haberse formado por distintos procesos en ambos cuerpos. Mientras que en el planeta rojo parecen claramente asociados a los impactos de cuerpos contra su superficie, en Titán no está tan claro.

Estos cráteres, en Titán, son depresiones más o menos circulares, a veces rellenas de líquido, y con tamaños que van desde los pocos centenares de metros a más de una decena de kilómetros de diámetro. Estos agujeros están rodeados por un borde elevado, una “muralla”, que los rodea y que en el radar dan un aspecto muy claro, destacando sobre la llanura que lo rodea, lo que indica una composición diferente o unos materiales con otra textura. A veces aparecen formando grupos, otras superpuestos o incluso unos dentro de otros, como si fuese un campo de batalla cósmico. ¿Qué nos quieren contar estos cráteres en Titán?

Un nuevo estudio publicado por Brower et al. (2024) propone una hipótesis muy interesante. Estos relieves podrían estar formados de manera abrupta y violenta, pero no por el impacto de cuerpos contra la superficie, sino por los fenómenos criovolcánicos que ocurren en Titán.

Como los maares terrestres

Estudios anteriores han intentado comparar estos relieves con los maares terrestres. Los maares se forman por la interacción entre el magma y masas de agua, como pueden ser los acuíferos, un proceso que transforma rápidamente el agua en vapor, generando enormes presiones que concluyen con una explosión. El resultado es un cráter y, alrededor de este, un anillo de rocas expulsadas por la fuerza de esta.

En Titán, donde no hay magma como lo entendemos en la Tierra, su equivalente estaría compuesto por hielo a mayor temperatura que el de la propia corteza o incluso por bolsas de agua líquida rica en amoniaco. Aquí las masas de agua subterráneas serían en realidad metano, etano o nitrógeno almacenado en capas más porosas. La interacción entre ambos podría provocar fuertes explosiones, dando como resultado los cráteres de tipo “rampart”.

Cráteres de emisión de gases, la alternativa

Pero, ¿y si estas formas no tienen tampoco un origen criovolcánico y no estamos viendo unos maares sobre hielo? En nuestro planeta existen unos cráteres que denominamos cráteres de emisión de gases (o GECs, por sus siglas en inglés), formados por la liberación súbita de gas presurizado atrapado bajo una capa de hielo, como puede ser el permafrost, u otros materiales impermeables en el suelo.

Este gas, que suele ser metano, se va liberando a partir del propio permafrost que se está descongelando o por la desestabilización de los clatratos, unos compuestos químicos que actúan como una especie de jaula para las moléculas de gas. Cuando se alcanza cierto umbral de presión, el gas rompe los materiales que lo confinan, lanzando bloques de hielo y del propio suelo hacia afuera en una explosión.

En el caso de Titán (todavía) no hemos podido observar directamente la presencia de clatratos, pero se piensa que podrían existir perfectamente en su corteza, albergando grandes cantidades de metano. Entonces, la pregunta que queda es, ¿podrían ser los cráteres “rampart” de Titán versiones gigantes de los GECs terrestres?

Maares o GECs

Para probar esta teoría, los científicos han estudiado, en primer lugar, la morfología de estos cráteres en Titán, observando que la media de diámetro está en torno a los 2.6 kilómetros, más grandes que sus análogos terrestres. También han estimado la cantidad de materiales que tendrían encima estas reservas de gas en el subsuelo basándose en el volumen de materiales que observan alrededor de los cráteres -y que fueron expulsados de ellos- para reflejar las distintas profundidades desde las cuales se habría desencadenado la explosión.

Una vez hecho esto, han creado un modelo físico de las explosiones adaptándolo a Titán, en el que se tiene en cuenta la gravedad y la densidad atmosférica del satélite. Esto ayuda a calcular no solo los diámetros de los cráteres creados por la explosión sino también las trayectorias de los materiales expulsados. En el modelo han considerado también tres gases, nitrógeno, metano y metano liberado desde los clatratos, así como con distintas composiciones para los materiales que tendrían por encima y los retienen, como son el hielo de agua puro, sedimentos orgánicos de baja densidad (que precipitan desde la atmósfera) o compuestos orgánicos más densos. Con estos datos, han analizado como se ajustan las simulaciones a los cráteres observados en Titán.

El análisis revela que una explosión podría replicar la escala y morfología de los cráteres observados en Titán, aunque las masas necesarias de gas para provocar las explosiones estarían en un rango de entre cien millones y cien mil millones de toneladas (1011–1014 kg). Una cifra altísima pero que, según los investigadores, sería posible gracias a que el metano es muy abundante en el satélite.

Un modelo que depende de lo que no sabemos de la superficie

De las simulaciones se puede extraer un dato más importante. El poder comparar las presiones necesarias para permitir al gas salir súbitamente con las propiedades de la corteza de Titán permite estudiar qué tipo de explosión es más posible, si una más rápida y similar a los maares terrestres o si lo que ocurre es una acumulación más lenta de gases como en los GECs.

Si las partes más someras de la corteza de Titán están formadas por hielo de agua, la tensión de rotura -cuanta fuerza puede aguantar antes de romperse- debería ser relativamente baja. En acumulaciones lentas de gas, como si fuese un análogo de los GECs, el hielo comenzaría a fracturarse y dejar escapar el gas antes de alcanzar una presión capaz de generar una explosión. Esto sugiere que, si la corteza está formada por hielo de agua, las explosiones deben de ser rápidas y la acumulación de la presión ser casi instantánea para poder romper el hielo de manera explosiva, siendo más parecido al caso de los maares.

Pero, ¿y si la corteza no es hielo de agua pura? Sabemos que la superficie de Titán está cubierta por compuestos orgánicos y, además, se podrían formar capas con clatratos. Si la tensión de rotura de estos materiales es hasta diez veces superior a la del hielo de agua, podrían formarse GECs, ya que la acumulación de presión no daría lugar a una fracturación prematura por donde se liberase la presión poco a poco.

En ambos casos vemos que es posible explicar estos cráteres mediante fenómenos explosivos, ya sea a través de un análogo a los maares o a los GECs terrestres, pero dependerá de la composición de la corteza de Titán en cada sitio y de sus propiedades mecánicas, algo que todavía no conocemos.

La persistencia del metano en la atmósfera

Y, casualmente, la formación de estos cráteres podría ayudar a explicar otro fenómeno: la persistencia del metano en la atmósfera. El metano se descompone de manera continua en la atmósfera de Titán debido al efecto de la luz del Sol. Sin una fuente que vaya rellenando continuamente de este gas la atmósfera, hace mucho tiempo que habría desaparecido. Si estos eventos explosivos están dominados por el metano, podrían inyectar cantidades importantes en la atmósfera, ya que se calcula que cada evento de formación de cada uno de estos cráteres se podría liberar hasta un billón (sí, con b) de kilos de metano y, puesto que se observan estas formas en muchos lugares de Titán, estos fenómenos podrían incluso ser un proceso activo en la actualidad.

Sin duda, Titán es un mundo fascinante y, aunque la Cassini y la sonda Huygens revolucionaron lo que sabemos sobre este mundo, quedan muchísimas preguntas por responder y, probablemente, nuevas preguntas por hacernos.

Con un poco de suerte, en 2027 debería despegar rumbo a Titán la misión Dragonfly, una aeronave capaz de surcar los cielos de Titán. Podría detectar directamente las explosiones gracias al sismómetro que incluye el conjunto de instrumentos DraGMet, pero, si no es así, también permitirá conocer con más detalle la composición de la superficie con DraMS y DraGNS. De esta manera tendremos pistas sobre la resistencia de los materiales que forman parte de la corteza de Titán y así resolver, por fin, como se forman estos cráteres tan interesantes.

Referencia:

Brouwer, G. E., Schurmeier, L. R., & Fagents, S. A. (2024) An Endogenic Origin for Titan’s Rampart Craters: Assessment of Explosion Mechanisms Journal of Geophysical Research: Planets, doi: 10.1029/2024JE008459

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo Titán, ¿un paisaje salpicado por explosiones? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

.jpg)

.jpg)