Historia conceptual y mitología política

¿Qué cabe entender por mitología política? Una respuesta trivial rezaría que se trata de aquella parte de la mitología que se ocupa de mitos políticos. Con mayor o menor enjundia, prácticamente todos los adalides de las diversas variantes de la historia conceptual, desde H. G. Gadamer al ritteriano Odo Marquard, pasando por R. Koselleck, H.... Leer más La entrada Historia conceptual y mitología política aparece primero en Zenda.

¿Qué cabe entender por mitología política? Una respuesta trivial rezaría que se trata de aquella parte de la mitología que se ocupa de mitos políticos. Con mayor o menor enjundia, prácticamente todos los adalides de las diversas variantes de la historia conceptual, desde H. G. Gadamer al ritteriano Odo Marquard, pasando por R. Koselleck, H. Blumenberg o Q. Skinner, se han ocupado de este tema. Mitologías políticas: Mito, historia y política cuenta con las aportaciones de reputados especialistas alemanes, españoles e italianos. A continuación, ofrecemos un fragmento de esta obra editada por Plaza y Valdés.

Con mayor o menor enjundia prácticamente todos los adalides de las diversas variantes de la historia conceptual, desde H.-G. Gadamer al ritteriano Odo Marquard, pasando por R. Koselleck, H. Blumenberg o Q. Skinner, se han ocupado del tema de nuestro libro, que se nutre de una selección de las ponencias presentadas al Congreso Internacional Mitologías Políticas: Mito, Historia y Política, celebrado en Valencia del 6 al 8 de abril de 2022 y que fue promovido por el proyecto y el grupo de investigación Historia Conceptual y Crítica de la Modernidad. Esas jornadas constituyeron la última actividad en su sede principal valenciana de una serie de encuentros desarrollados durante un lustro (2018-2022). Aunque suena ya a tópico en nuestras presentaciones, conviene insistir en que nos hemos esmerado siempre en dar a nuestros foros un marchamo internacional y transversal y en abrirlos a colegas y estudiosos ajenos a nuestro equipo y que trabajan en campos limítrofes o afines. Nos congratulamos, también en esta ocasión, de haber podido contar con una nómina de conocedores del tema perteneciente a la vanguardia de la investigación actual.

Hasta bien entrado el Siglo de las Luces designa fábulas y relatos paganos, con un valor poético más que veritativo, referidos preeminentemente al corpus canónico de sagas divinas antiguas. Con frecuencia se ha asociado lo mítico con lo numinoso y supersticioso, con formas de comprensión del mundo ligadas a prácticas y discursos ajenos a los científicos o racionales que, sin embargo, inciden en nuestras acciones e intelecciones. También se han establecido paralelismos entre los procesos de secularización o desacralización y los de desmitificación y desencantamiento, parangones no sólidamente sustentados a causa de las oleadas neomíticas que han irrumpido y siguen haciéndolo. El escrutinio del concepto de «progreso», uncido a los anteriores y que funge como ellos de alias de la modernización, ya no conviene descifrarlo como una secuencia lineal e irreversible de amnesias de esas figuras tachadas de arcaicas, que han continuado desarrollándose en múltiples ámbitos: antropológico, gnoseológico, estético, político… La religión vuelve por sus fueros cuando la secularización parecía haberla arrinconado. La monumentalización y archivo de la historia, el boom de la nostalgia y las estéticas retro atestiguan la pujanza del pasado, y, frente a la globalización, renace el federalismo trastocando la supuesta supremacía del universalismo respecto al particularismo. ¿Son los ganadores de la modernización sus presuntos perdedores, como sentencia Hermann Lübbe (2004)? ¿Podemos incluir en esta nómina de hijos pródigos a la mitología? Más allá de los debates teóricos, el lenguaje coloquial de hoy ha dejado rezagado, aun sin desteñirlo, su significado histórico para solaparle las actuales acepciones: culto, fetiche, misterio o magia, cargadas de un seductor carácter simbólico que despierta fascinación y que ha propiciado su uso inflacionario al abarcar laxamente desde estrellas del espectáculo e ídolos del deporte hasta acontecimientos mediáticos, modas y marcas comerciales, en suma a las mercancías lucrativas que garantizan pingües beneficios.

Pero volvamos a los adalides de la historia conceptual. La versión hermenéutica de Gadamer (1977: 338-353) se mantiene equidistante de la Ilustración y del romanticismo por cohonestar ambos lazos cainitas entre mythos y logos, prejuicio y razón. A pesar de alabar la sabiduría del mito reivindicada por el último, se desmarca de las veleidades restauracionistas de factura novalisiana —La cristiandad o Europa sería el contraejemplo por excelencia— y deja de verlo como la némesis de las Luces, al compartir el esquema básico de ruptura entre aquellos dos elementos, e incluso lo considera su radicalización. Una acrobática síntesis entre los malquistados, con el trasfondo del sismo provocado por la Revolución francesa, la hallamos en la mencionada consigna de la «mitología de la razón» (Hegel, 1998: 220), a la que aludirá en su capítulo Valerio Rocco. Sin duda, ella no es extraña al desafío, con escaso poso teológico, de las prácticas políticas derivadas de la sustitución en la Grande Nation del culto cristiano por el revolucionario (desde la Fête de la Fédération de 1790 para conmemorar el asalto a la Bastilla hasta la introducción del culte à la raison como religión oficial de 1794). Tampoco lo es a la grecomanía tudesca que coadyuva, por un lado, a hacer más atractivo, esto es, a dotar de con tenido sensible el huero rigor del formalismo moral kantiano —Marquard (2000b: 116) hablaría de la necesidad de colorear estéticamente su rostro pálido y, en general, de dar un mayor garbo a su soso hieratismo—, por otro, a brindar un modelo político que, con su implosión, rebase el modelo de Estado máquina. Ese célebre fragmento se cierra propugnando una «nueva religión», despojada de la aridez de la ciencia y de la coerción de los credos estatutarios, capaz de empatizar con la plebe y las élites ilustradas, de perforar el muro divisorio entre vida y doctrina y de movilizar todas las facultades humanas (un «monoteísmo de la razón y del corazón» y un «politeísmo de la imaginación y del arte»), al trasluz de la kalokagathia (unidad de belleza, verdad y bondad) de un pueblo sin par en la historia, ejemplo para el alemán, que ha de anclarse en sus propias tradiciones y en una constitución orgánica. Resuenan Herder, Schiller y Fichte. La tendencia estética de la mitología predominante en Alemania hasta nuestros días la desviará Friedrich Schlegel hacia la poetización de la existencia antes de que en su última fase los rancios atributos católicos y germánicos se trasmutasen en su formato literario favorito. Schelling la desplegará en su reflexión sobre la naturaleza hasta elevarla a un concepto axial de la filosofía y del arte.

En Koselleck, el mejor zahorí de los tiempos históricos, aparecen como siameses ideología y mito, y su lexicón esquiva el concepto. Tampoco lo recogerá la actualización de los conceptos históricos fundamentales que promueve el Centro Leibniz de Investigación Literaria y Cultural de Berlín, a pesar de que, como reconoce uno de sus promotores y colaboradores en este volumen, Falko Schmieder, su protagonismo en el siglo xx es insoslayable. Quentin Skinner habla de las mitologías para denunciar los vicios de ciertas metodologías historiográficas. La posición de la facción metaforológica y de la ritteriana de la Begriffsgeschichte, cuyo diccionario (al igual que el dedicado a los Conceptos estéticos fundamentales) 6 sí lo abordó en un par de entradas, es más compleja y a ella volveremos y volverán más adelante varios de los colaboradores. La cuestión se tornó tan acuciante y ubicua, que el foro Poética y Hermenéutica sirvió de escenario para un duelo entre algunas de las mejores espadas de la segunda mitad del siglo xx. Pedro García-Durán (2019: 128-155) ha examinado minuciosamente esa gigantomaquia en el contexto de la República Federal de Alemania en plena Guerra Fría. Incluso los más acartonados eruditos de su estamento académico se esforzaron por tender un puente entre la teoría y la praxis, entre la especulación y el mundo de la vida. Tal foro jugó un papel importante en el firmamento cultural de tres décadas, de 1960 a 1990. Concitó a una nueva generación de universitarios que ansiaban emanciparse de los mandarines filosóficos, desde Heidegger y Gadamer hasta Adorno y Horkheimer. Será particularmente interesante la repercusión de las disputas en torno al concepto de mito de su cuarto congreso de septiembre del turbulento 1968, en el que sobresalieron las aportaciones de Hans Blumenberg, Odo Marquard y Jacob Taubes.

Pero ¿qué cabe entender por mitología política? Una respuesta trivial rezaría que aquí se trata de aquella parte de la mitología que se ocupa de mitos políticos. También podría ofrecer un indicio de que la mitología misma es política y de que los mitos tienen y ejercen poder. Otra opción sería leerla como una tentativa deconstructiva o incluso como proveedora de mitos políticos. En ese sentido sería no solo una ramificación de la historia de las ideas, sino también un arte de la contienda intelectual. De ese modo, ha devenido un concepto polémico, cuya actualidad no ha decaído en absoluto, y representaría el intento de pensar aquellos espacios y funciones de lo político en los cuales, ya sea por necesidad o por insuficiencia de la razón, persisten ingredientes que el ideal ilustrado quisiera haber hecho desaparecer, pero en vano al evidenciarse su inevitabilidad. Desde una perspectiva más beligerante se destaca su pernicioso poder de deslumbramiento, pues las mitologías políticas, con un celo excesivamente esquemático, «prometen orden en vez de caos, sencillez en vez de complejidad, seguridad en vez de miedo y compañía en vez de soledad».

La Begriffsgeschichte abunda en la historicidad de los conceptos, en su ductilidad e índole controvertida. En el rastreo de sus usos, registra y propulsa su decurso temporal, retando frontalmente a la historia de las ideas tradicional y a su orfandad situacional, empecinada en aferrarse a marbetes lingüísticos de entidades perennes. El dinamismo inextirpable de los conceptos, entre la Escila del relativismo historicista y la Caribdis del normativismo ahistórico, entre su vacuidad anárquica al albur de cualquier causa y su dogmática momificación doctrinal, queda estampado en su rostro jánico, según la propia metáfora koselleckiana, como «índice » y «factor» (Koselleck, 1993: 118-119; 2009: 95). El mito se zafa de las fábulas clásicas y se vuelve un comodín que ya no solo merodea por los suburbios de la racionalidad, sino que ha abandonado su errancia periférica por carreteras secundarias y se ha encaminado hacia su centro, protagonizando roles camaleónicos y variopintos pero insustituibles. Incluso sus proverbiales detractores, ilustrados y epígonos, gustan de acicalarse con el aura mítica (véanse los capítulos de Falko Schmieder y Vanessa Vidal). Su hipertrofia lo ha mudado en un bazar malbaratador y tramposo, y así remite tanto a lo cuestionado como a lo incuestionable, tanto a lo denostado por falso o infundado como a lo celebrado por idealizado e idolatrado. Esta amplia y abigarrada gama de matices semánticos delata su indeterminación e indefinición y sobre todo su maleabilidad y vulnerabilidad política, que lo erige en un recurso multiusos susceptible de un empleo promiscuo.

La constelación de Poética y Hermenéutica, a pesar de la pueril apostasía edípica del patriarca Gadamer, mantiene con la Begriffsgeschichte un cierto aire de familia, pues en ella desembocan diversos afluentes histórico-conceptuales. Uno de sus arcontes, primus inter pares, Hans Robert Jauss (1998: 527-529, 532-533), subrayó la impronta de la semántica histórica de Koselleck. Otro arconte y marcapasos filosófico del cuarteto fundador del grupo siquiera en sus orígenes fue Blumenberg, y un tábano omnipresente y su presunto sepulturero fue el irónico Odo Marquard, todos pertenecientes a la denominada «generación escéptica» (Schelsky, 1957), empeñada en maliciarse que el sesentayochismo estudiantil engendraría una espiral de violencia revolucionaria que haría tambalearse la estabilidad de un país bajo la égida de las potencias ocupantes vencedoras. Tal espectro les evocaba hiperbólicamente el Estado en ruinas a cuya refundación se entregaron con espíritu misionario y pasando página interesadamente.

Los «jóvenes turcos», mote que designa a los disidentes de la Comisión sobre la Historia Conceptual liderada durante una década (1956-1966) por el gerifalte de la hermenéutica de Heidelberg (Kranz, 2012: 174; Borck, 2017: 225-250), dieron un portazo a los estériles «festivales gadamerianos» y se embarcaron con renovados bríos interdisciplinares en esta nueva aventura con el viento a su favor del milagro económico. Ese remozado foro, sin embargo, no estaba exento de tabús, por su intención de correr un tupido velo sobre su pasado reciente, como puso de manifiesto Gumbrecht a propósito de la hosca acogida en el coloquio de 1979, consagrado a las «Funciones de lo fictivo», de una ponencia de Koselleck sobre los sueños de los judíos en el Tercer Reich. En tan enojosos asuntos preferían cultivar lo que hipócritamente llamaban el «silencio comunicativo».

El mencionado cuarto congreso del grupo en septiembre de 1968 se dedicó a la Realidad de horizontes míticos tardíos, título que en las actas publicadas tres años después se cambió por el de Terror y juego. Problemas de la recepción de los mitos (Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption). A primera vista orilla la vertiente política del mito, a pesar de la agitación imperante en las calles y los campus y de que la propia tradición filosófica, desde el idealismo —los amigos de Tubinga suspiraban por una nueva mitología— hasta la Teoría crítica —con la conjuración del mito de una subyugadora razón positivista—, la había abordado.

Blumenberg inaugura el volumen colectivo de 1971 con Concepto de realidad y potencial de repercusión del mito (Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos), donde se plantea «la función de los procesos de recepción mitológica en tanto que indicadores de los modos históricos de comprender la realidad», allende el hiato clásico entre mito y logos alimentado por el contraste programático ilustrado y romántico (Blumenberg, 2004: 14-15). Ya nos referimos al eslogan con el que los jóvenes idealistas porfiaban en cicatrizar las desgarradoras escisiones infligidas en el individuo y en la sociedad por el yermo hipercriticismo (Hegel, 1998: 220-221). En su ponencia Blumenberg (2004: 119) diagnostica el surgimiento «de algo así como un sistema dogmático del mito», acaso una alusión indirecta a la Dialéctica de la Ilustración, donde el paradigma ilustrado occidental impuesto tras la II Guerra Mundial se trueca en «mito», «siempre oscuro y evidente a la vez […] distinguido por su familiaridad y por eximirse del trabajo del concepto».

Para Blumenberg el politeísmo de los relatos mitológicos basado en la división homeostática de los diferentes poderes destaca por «su ligereza, su carácter no

vinculante, su plasticidad, su carácter lúdico en el sentido más genuino, su inadecuación para señalar herejes y apóstatas» (Blumenberg, 2004: 21) y por ello lo mítico hace posible un «trabajo, de muchos quilates, del logos» (Blumenberg, 2003: 20), al convertir el terror de su situación primigenia en juego.

El escéptico Marquard se ocupa en su ponencia de la filosofía schellinguiana de la mitología. El Schelling maduro se ha despedido de la nueva mitología de sus años mozos, que, junto con sus compinches tubingueses, escudriñaba una estética para su escandaloso panteísmo de entonces y se torna «el filósofo de la mitología totalmente antigua». Pero al escéptico le obsesionan las secuelas de la filosofía de la historia idealista: el marxismo y la crítica izquierdista a la democracia liberal, con lo que entramos en la arena política. En «Elogio del politeísmo» de 1978 sentencia que no podemos «vivir sin mitos», que a la postre «son historias» (Marquard, 2000a: 112, 102-104), consistiendo la tarea prioritaria en discernir entre el monomito, «siempre… peligroso», y el «inocuo» polimito, «entre hongos comestibles y hongos venenosos». El ponzoñoso «monomito por excelencia» sería el «de la Revolución francesa» y «la filosofía de la emancipación revolucionaria», depredadora del individuo. Con el «retorno desencantado de la polimiticidad» a nuestro mundo «el ser singular se parapeta contra el poder absoluto» (Marquard, 2000a: 107-108, 117, 119, 120). Y así nos adentramos en uno de los ámbitos predilectos de los ritterianos, conspicuos apologetas de la civilidad (Marquard, 2001: 95; 2012: 30, 69) y del axioma de la compensación de los daños producidos por la modernización mediante el equilibrio de los diversos poderes e historias. Esa defensa a ultranza del modelo «civil-burgués» occidental, primordialmente del alemán, una «democracia exitosa», choca con las protestas estudiantiles, inspiradas en la Escuela de Fráncfort, que Marquard degradó a una mera «desobediencia retrospectiva» de los descendientes de los cómplices, por acción u omisión, del nacionalsocialismo (2012: 36; 2000a: 15 y ss.). Jacob Taubes desenmascarará la connivencia del elogio del politeísmo con el lema de un «Biedermeier del juste milieu liberal» (Taubes, 2007: 353). Taubes era el dechado del «espíritu de la contradicción» (Jauss, 1998: 530), pleiteando a diestro y siniestro y granjeándose rivales por doquier, entre ellos hasta al introvertido Blumenberg, para quien el origen de la modernidad supone la superación definitiva de la gnosis, tras su regreso en las postrimerías del Medioevo. Desde entonces la salvación se cifraba en el mundo inmanente mediante la autoafirmación del ser humano (García-Durán, 2019: 128-155).

Para el catedrático berlinés el desasimiento gnóstico del yugo terrenal comparte con el surrealismo moderno «la falta nihilista de mundo». Insiste en que el núcleo genuino de la gnosis estriba en su sublevación contra el orden y el Dios creador del Génesis (Fuhrmann, 1971: 150, 155; Taubes, 2007: 109-110, 116-117) y arremete contra Marquard porque su politeísmo refrenda el statu quo (Taubes, 2007: 351). La individualidad tan alardeada por el compensador pirrónico se incuba, por el contrario, en el monoteísmo a través de las nociones de culpa y responsabilidad personales. Su intrincada argumentación apela al tránsito en Schelling de una filosofía de la mitología a la de la revelación y a su idea de una humanidad elegida por Dios: «Si no logramos construir un concepto histórico de la historia, no puede evitarse que el proyecto de la Modernidad retroceda a una naturaleza eternamente igual […], la recaída en una situación espiritual mítica». Reubicado ahora en las antípodas del mito, ese proyecto es el ilustrado, en cuya estela alinea y celebra de manera encomiástica los movimientos estudiantiles (Taubes, 2007: 357, 361), lo que chirría con la «desobediencia retrospectiva» a la que los reduce Marquard y con la desdeñosa inopia con la que Blumenberg despacha a los sesentayochistas, quien, frente al presentismo del uno y el mesianismo del otro, nunca tuvo la carga de profundidad ideológica que sí tuvieron los dos antagonistas. Sin embargo, Angus Nicholls y Felix Heidenreich atisban en su libro Trabajo sobre el mito de 1979 una obra «política latente» (2014: 103). Desde luego, no abandera una campaña de «remitificación» y acaso su frase más convulsa reza que «toda historia es, para el poder puro y duro, un talón de Aquiles» (Blumenberg, 2003: 112-113, 24), esto es, que el poder, aun el más férreo, se halla en la encrucijada de una contingencia histórica que no es capaz de domeñar por completo. Constituye un recordatorio también caro a Koselleck como blindaje frente a totalitarismos de toda laya. El mito se encaró, ya desde la Antigüedad, con el absolutismo de la realidad y nos ofreció un saber orientador en lo que era terra incognita para el método científico y conceptual. Esta función depotenciadora nos allana su comparación con Cassirer, tentada alguna vez por Antonio Rivera, aunque no en las siguientes páginas, donde prefiere examinar el enfoque que le da Pasolini en sus películas a diversos mitos griegos y cristianos. La aproximación del estudioso hamburgués recorre diferentes etapas y no riman siempre entre sí. Giorgia Cecchinato hará en su capítulo una incursión en este autor. En El pensamiento mítico de 1925 adoptó una posición típicamente neokantiana apuntando su superación por la ciencia. En el póstumo El mito del Estado (1946), ya no es visto como un factor arcaico o atávico y detectará en el nacionalsocialismo su siniestra combinación con la técnica. Cassirer albergó el propósito de una refutación filosófica del nazismo, mas su esposa lo disuadió por el peligro que acarrearía para sus deudos en Alemania. Su intención era profundizar en los estratos emocionales e icónicos. Lo que en su etapa más a remolque del neokantismo era un avance desde el mito a la ciencia, en su libro póstumo asistimos a un retroceso, aunque no en términos románticos o heideggerianos. Como en Blumenberg, el sesgo epistemológico va perdiendo fuelle en favor del antropológico. En Prefiguraciones no se arredra ante lo que hace útil o inútil un mito político, la ayuda a tomar una decisión, y plantea interrogantes todavía hoy candentes: ¿está legitimado en determinadas circunstancias el uso de mitos políticos y hasta es inevitable? ¿Cómo discernir los buenos de los malos mitos? Estas preguntas se explicitarán en varios de nuestros capítulos.

Los mitos con frecuencia han servido para doblegar y comprender, por vías laterales, la naturaleza indómita y propiciar una singular fórmula civilizatoria. Hoy la amenaza planetaria afecta a todos. Si hasta ahora la naturaleza casi siempre había sido reducida solo a objeto, en estos momentos es justo lo contrario, pues constriñe a los Estados a actuar. Precisamente la naturaleza sobreexplotada, anegada de basura y expoliada, civiliza a la civilización. El coronavirus forzó a la ciencia a realizar un prodigio y a desarrollar de la noche a la mañana una vacuna salvadora. El hombre debe intentar lo inalcanzable para evitar lo inimaginable. La hýbris, macerada por una abigarrada mitología, es el mal y el remedio, pues si ella forma parte de la etiología de nuestras disfunciones y desgracias, sin ella tampoco funciona la respuesta a estos retos. Pese a ser tan antigua o más que la filosofía, la coyunda entre mito y política goza de un especial vigor en nuestros días. La tradicional frontera entre mito y razón propició una heteróclita reflexión acerca de las líneas de tensión subyacentes al patrón estatal heredado de la Ilustración. La crítica romántica abundaba en las virtudes aglutinadoras de lo mítico para articular las identidades que el Estado mecánico burgués no conseguía vertebrar, y lo postulaba como medio de generar una unidad y autoridad revolucionaria o reaccionaria, o de impugnar la deriva de la razón tecnocrática de los regímenes occidentales (Frank, 1994). A autores como Platón, Schelling, F. Schlegel, Novalis, Nietzsche, Jaeschke, Sorel, Benjamin, Cassirer, Adorno y Horkheimer se pueden agregar otros de lo más diverso como René Girard, Furio Jesi y Ernesto Laclau o notorios miembros del grupo Poetik und Hermeneutik, que han contribuido a actualizar un florilegio de problemas que todavía nos atenaza y espolea.

Concluiremos con el siempre enojoso apartado de reconocimientos. Queremos subrayar la financiación que nos ha proporcionado la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana (CIAORG/2021/15) y que ha facilitado esta publicación. Las contribuciones de nuestra facultad y de nuestro departamento son siempre modestas, pero decisivas. En la organización del encuentro de abril de 2022, así como en la labor de edición de este libro, merece un agradecimiento particular Pedro García-Durán, que desplegó magníficamente un plan urdido por él mismo y Martí Clua.

—————————————

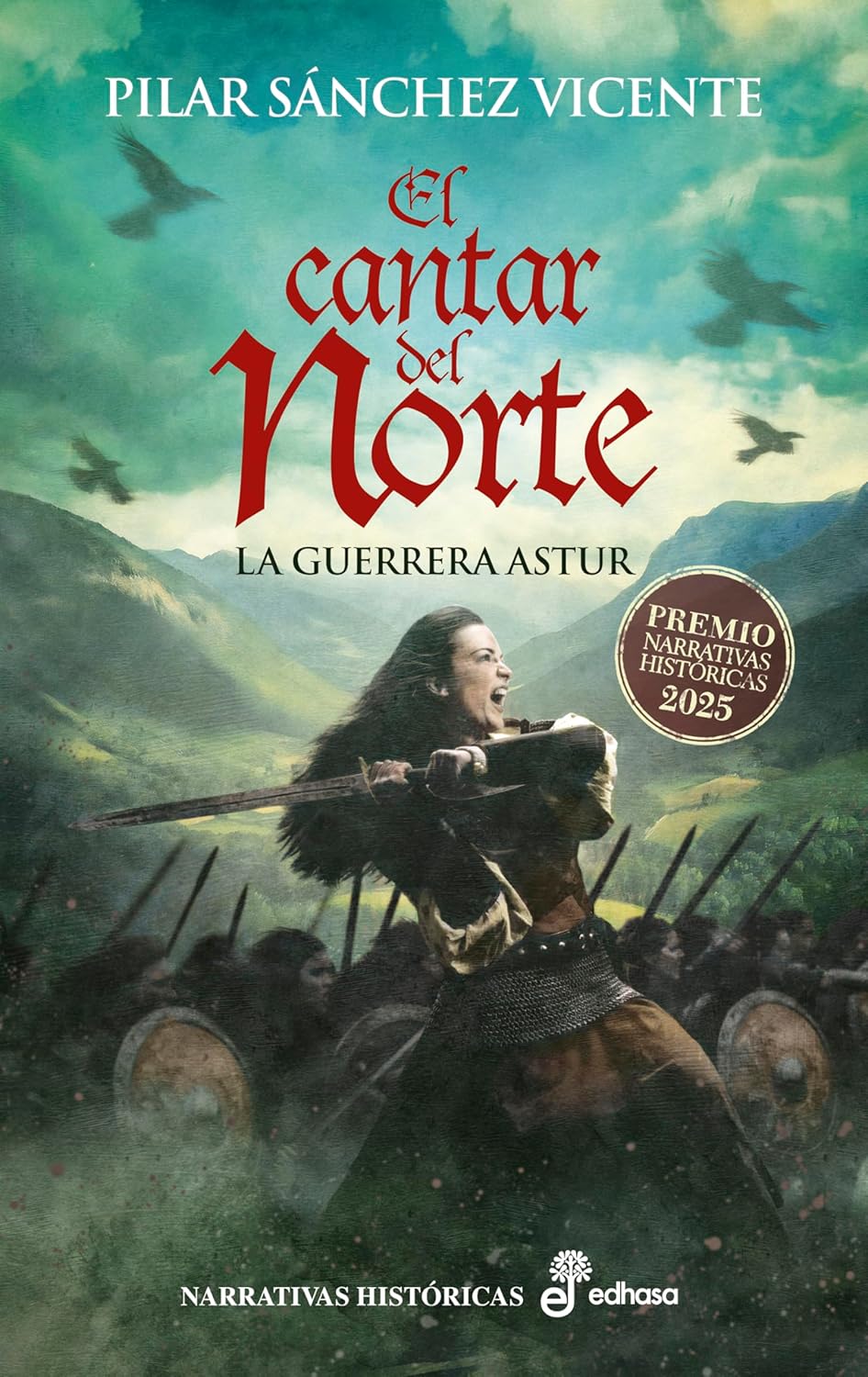

Editores: Faustino Oncina y Pedro García Durán. Título: Mitologías políticas: Mito, historia y política. Editorial: Plaza y Valdés. Venta: Todos tus libros.

La entrada Historia conceptual y mitología política aparece primero en Zenda.