Daisy y las tijeras

Mis tijeras cambiarían la medicina, la industria, la agricultura… la vida. Acompáñame en mis quejas de científica feminista y arrinconada en la sombra del microscopio para conocer mi historia. Se puede ser una estudiante excepcional, tener dos títulos de graduación, colaborar en el descubrimiento que marcó la ingeniería genética… pero si eres mujer se evapora... Leer más La entrada Daisy y las tijeras aparece primero en Zenda.

¿Sabes qué es lo más valioso, lo más preciado, lo que cualquier célula, sea humana, animal, vegetal o bacteriana, protege con más ahínco? Exacto: su ADN, la cadena esencial de la vida, que distingue a un ser, que se perpetúa en los descendientes, que hace a un individuo único y, al mismo tiempo, igual a su especie. Pues bien, yo fui la primera que descubrió la herramienta que permitiría fragmentarlo, estudiarlo, poseerlo…

Acompáñame en mis quejas de científica feminista y arrinconada en la sombra del microscopio para conocer mi historia.

Se puede ser una estudiante excepcional, tener dos títulos de graduación, colaborar en el descubrimiento que marcó la ingeniería genética… pero si eres mujer se evapora todo tu mérito. Yo trabajé con dos hombres que ganaron el premio Nobel y ninguno de los dos me valoró.

Nací en Suiza en 1936, justo entre las dos guerras mundiales y, sí, pude estudiar; de hecho, me gradué en Química y en Biología a los 22 años. Sin falsa modestia, te diré que era brillante.

En aquel momento, el laboratorio de Ginebra era referencia mundial en el estudio de los fagos, esos virus que infectan a las bacterias y que a veces son determinantes en su patogenicidad, es decir, en que sean capaces de causar enfermedad a humanos o animales.

Muchos de los descubrimientos acerca de estos virus deberían tener nombre y mérito de mujer, pero no es así. En Ginebra, trabajando en esta materia se encontraba Grete Kellenberger-Gujer, aunque quien dirigía el laboratorio, daba conferencias y tenía el reconocimiento era su marido, Edouard Kellenberger. Fue ella quien enseñó los fundamentos de las técnicas genéticas a mi jefe, Werner Arber. Como muy bien sabes, vieja colega, todos los organismos se defienden cuando son invadidos, cuando algo extraño, externo, los ataca. Los humanos tenemos nuestro sistema inmunitario, que ha sido exhaustivamente estudiado y que se opone a las infecciones de todo tipo que nos amenazan. Grete se dio cuenta de que las bacterias también se protegían de la infección vírica inactivando el ADN de los fagos. Pero ¿cómo podía ser que el ADN del virus se rompiera y el bacteriano se mantuviera intacto? Hay que tener en cuenta que, así como nuestras células guardan celosamente, como su tesoro más valioso, sus ácidos nucleicos, de los que depende su esencia, protegiéndola en el núcleo, una auténtica caja fuerte, en la pobre bacteria el ADN no cuenta con ninguna protección… aparentemente. Grete, de forma genial, intuyó que las bacterias tenían un fantástico plan B: utilizaban disfraces camuflando químicamente a su ADN para que no pudiera ser reconocido por los destructores, y Werner comenzó a investigar sobre ello. Entonces aparezco yo, una joven estudiante de doctorado, muy cualificada y con un gran deseo de trabajar en esa materia para realizar su tesis doctoral. Con el entusiasmo que dan los 23 años me puse a realizar experimentos. Y descubrí lo que más tarde se llamaron endonucleasas de restricción, unas enzimas que, como tijeras, eran capaces de cortar el ADN del fago por unos puntos determinados, impidiéndole infectar a la bacteria mientras esta, hábilmente, camuflaba a su cadena genética añadiéndole un grupo metilo a modo de máscara química, para que las tijeras no lo reconocieran.

Y juntos, lo presentamos en el Primer Congreso Internacional de Biofísica, celebrado en Estocolmo en 1961, y posteriormente publicamos dos artículos científicos firmados, y esto es importante, exclusivamente por él y por mí. Ahí comenzó mi postergación: él ganó el prestigioso premio Plantamour-Prevost y yo… nada. La pregunta es: ¿por qué?

¿Qué trascendencia tuvieron las enzimas de restricción? Enorme. Imagina que pudimos comenzar a cortar algo casi sagrado, el ADN, con todo lo que eso conllevó en años sucesivos: ir conociendo qué hacía cada gen y para qué servía, jugar con ellos y aprender a insertarlos en otros seres vivos. Fue un gran hito en el nacimiento de la ingeniería genética.

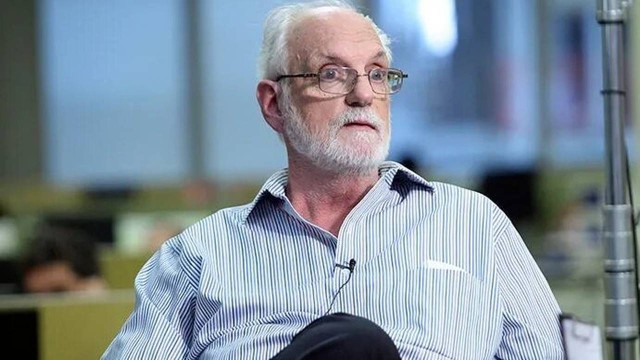

Conseguí una beca para los EEUU y allí continué dedicándome a las endonucleasas de restricción. Pero, aunque publiqué numerosos artículos, nada me aproximaba al Nobel. Porque sí, a Arber le concedieron el Nobel y me excluyó completamente del reconocimiento. Antes de terminar mi tesis doctoral me obligaron a dejar mis investigaciones sobre la restricción. Te preguntarás el motivo, ¿verdad? Como siempre, el patriarcado y el dinero tuvieron la culpa: en aquel momento el estudio de las tijeras genéticas no estaba bien financiado. Para ser exactos, ni bien ni mal. Pero otras investigaciones sí que lo estaban, aunque no eran tan prometedoras como el estudio de las endonucleasas. Y Arber propuso, y se aceptó, que yo me dedicara a hacer el trabajo patrocinado, que cobraba él, naturalmente, y yo realizaba los experimentos más rutinarios y menos interesantes para que tanto él como Edouard Kellenberger dispusieran de esos recursos económicos, para ampliar la investigación sobre los artículos que habíamos publicado. Yo fui apartada completamente del estudio de estas materias. Consciente y deliberadamente.

Cuando en el discurso que pronunció al recibir el Nobel apenas se refirió a mí, que había hecho la mitad del trabajo por el que recibía el premio, me indigné. Y escribí a mi hermano para poner en manos de algún periodista la situación, pero… Arber era un flamante galardonado en Medicina y no pudo ser.

Y seguí rondando el Nobel. En mis últimos años de estancia en los EEUU trabajé con Harold Varmus, que investigaba los retrovirus que tan famosos se han hecho con el SIDA y que producen cambios cancerosos en las células cultivadas en el laboratorio.

Después de aquello volví a Europa, quizá al más prestigioso de los centros de referencia del Viejo Continente: el Instituto Pasteur en París. Allí estudié durante catorce años la detección de bichitos muy fastidiosos, como micobacterias y micoplasmas mediante métodos moleculares basados en PCR, utilizando mis conocimientos de ingeniería genética.

Pero a veces a los microbiólogos se nos cruza un microrganismo en nuestra vida. Y a mí me derribó un parásito: el de la malaria. No pude seguir. Después de varios años de enfermedad y del fallecimiento de mi marido, resignada a la sombra del microscopio a la que fui condenada, volví a Suiza, mi país de nacimiento y allí esperé sin esperanza a que, algún día, alguna microbióloga encontrase mi historia y quisiera contarla.

La entrada Daisy y las tijeras aparece primero en Zenda.