Benjamín G. Rosado: “Las grandes gestas de los exploradores son siempre viajes interiores”

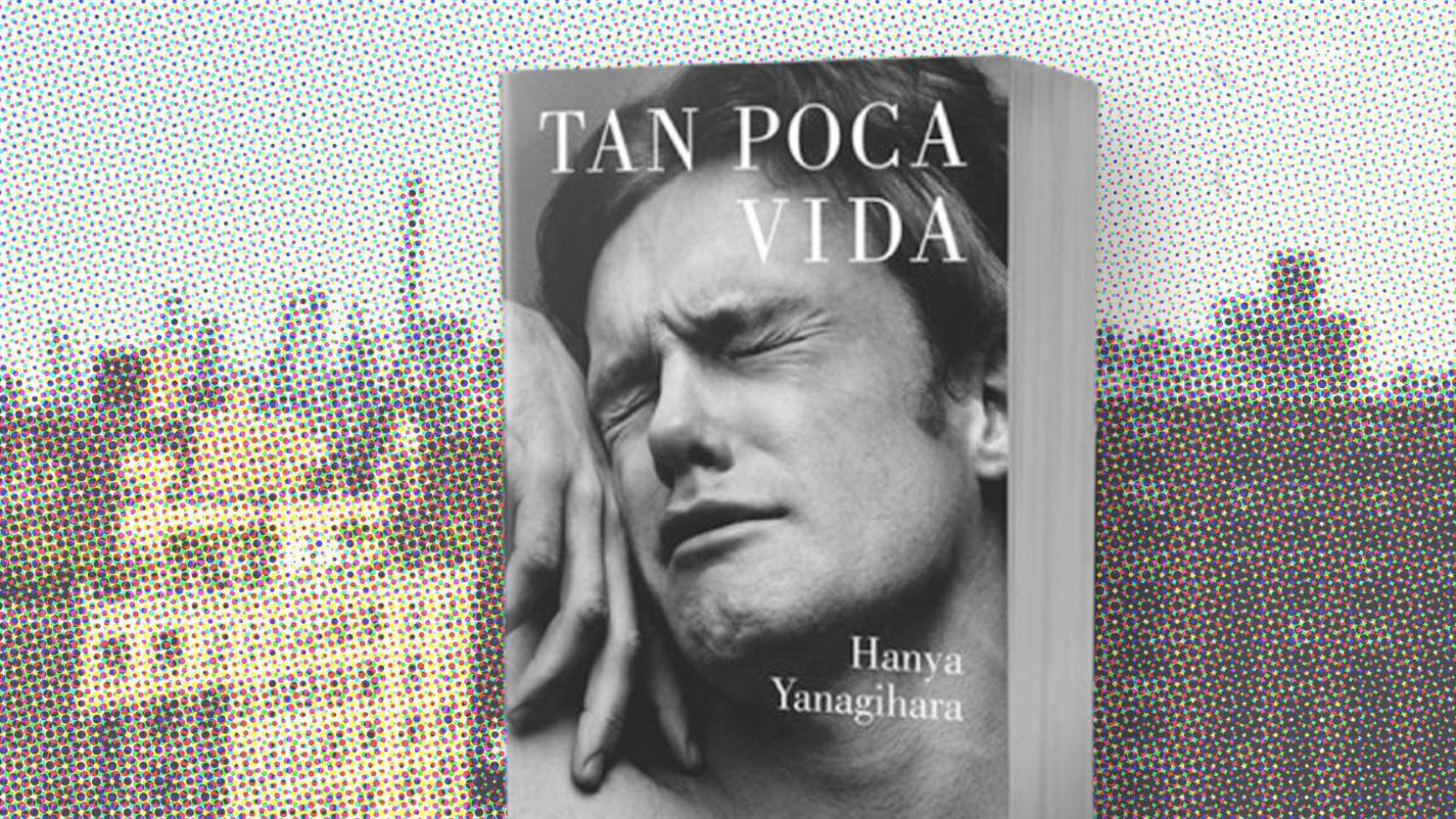

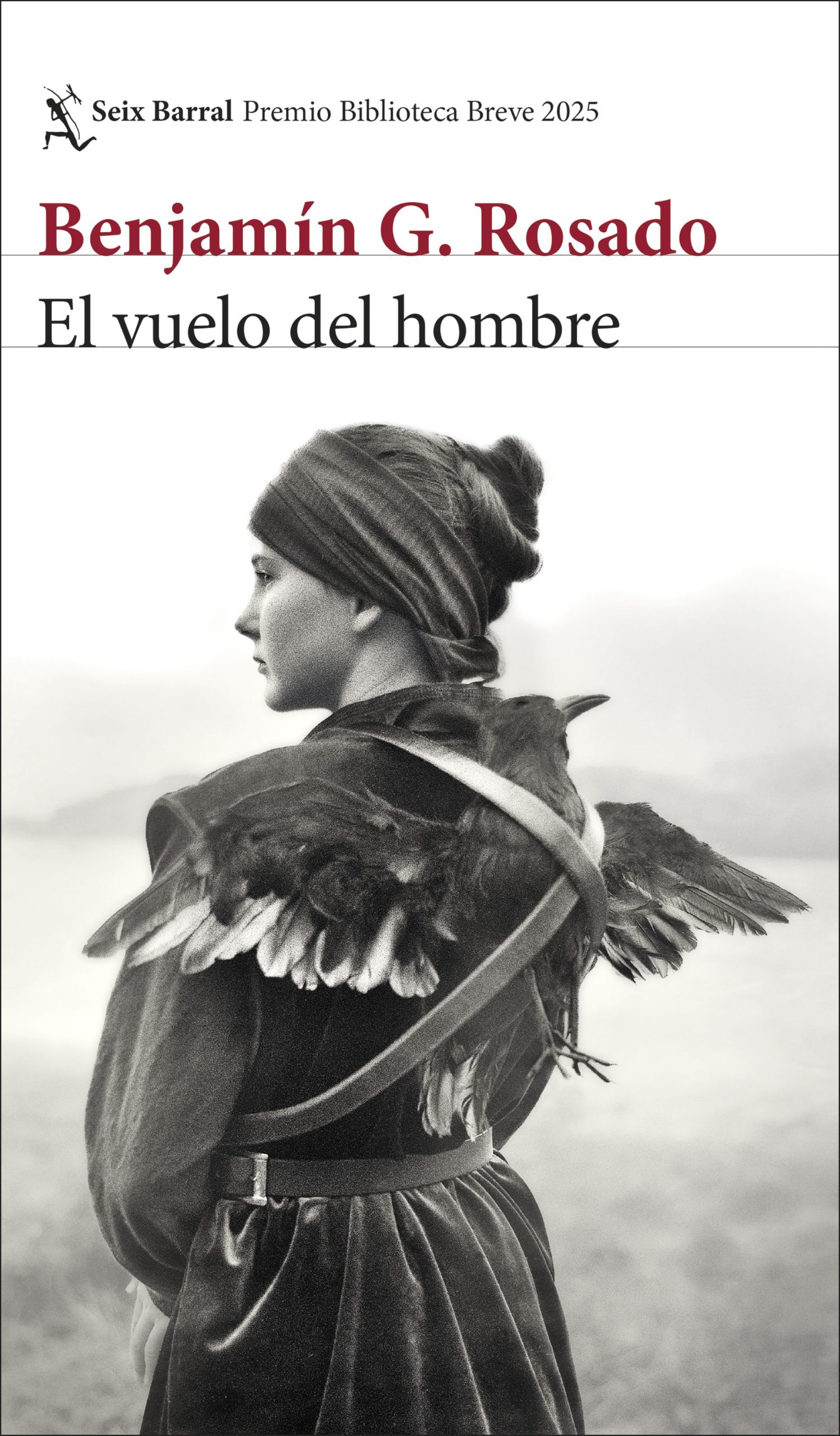

Benjamín G. Rosado, reciente Premio Biblioteca Breve por su primera novela, "El vuelo del hombre", ofrece una novela trepidante repleta de entresijos, imposturas y reflexiones sobre el éxito y la desaparición. A caballo entre una novela de aventuras, casualidades y viajes interiores; entre reflexiones científicas y tramas que despistan al lector, esta obra apasiona. La entrada Benjamín G. Rosado: “Las grandes gestas de los exploradores son siempre viajes interiores” aparece primero en Zenda.

A caballo entre una novela de aventuras, casualidades y viajes interiores; entre reflexiones científicas y tramas que despistan al lector, la primera novela de Benjamín G. Rosado, El vuelo del hombre (Seix Barral), que ha obtenido el Premio Biblioteca Breve, apasiona.

Benjamín G. Rosado, 39 años, nacido en Ávila, periodista y crítico de prestigio en el universo de la música clásica (durante años en El Cultural, El Mundo, Scherzo y ahora también en El País, entre otros medios), conversa con Zenda.

******

—En el libro abordas uno de los grandes sueños del hombre, el de poder volar. ¿Por qué? ¿Como metáfora de algo?

—El sueño de volar sirve, efectivamente, de metáfora de la escritura, como una forma de elevación que no sólo nos permite escapar de este mundo sino contemplarlo y entenderlo desde una perspectiva completamente diferente. Antes de que los hermanos Wright, en la playa californiana de Katty Hawk, y Alberto Santos Dumont, en París, nos concedieran esa facultad, sólo la imaginación a través de la escritura podía concedernos ese don. De hecho, el famoso lema de los astronautas («más alto, más lejos, más rápido») encuentra su sustrato en los versos de Walt Whitman («Soy el que mira al cielo y a la tierra. / Soy el universo»), que a su vez conectan con el ejemplo supremo de trascendencia de Ícaro. Es curioso que la primera imagen de la Tierra tomada desde el espacio, en 1946, parezca una célula vista desde el microscopio. Lo que viene a demostrar El vuelo del hombre es que las grandes gestas de los exploradores son siempre viajes interiores.

—Uno de los personajes llega a decir que la literatura es lo más parecido a volar.

—La tendencia generalizada de nuestros ancestros a dirigir la mirada hacia arriba nos ha servido, desde el origen de los tiempos, para expresar deseos, aspiraciones y esperanzas. Este personaje, Lucho Ortega, busca respuestas a los mandos de su avioneta, mientras sobrevuela imponentes paisajes que lo conducirán, como en un viaje en el tiempo, a otra dimensión. Para producir en ese efecto en la mente del lector, leí compulsivamente a Antoine de Saint-Exupéry, James Salter, Charles Lindbergh y otros escritores-piloto. También cayó en mis manos una tesina absolutamente cautivadora, sobre las metáforas aladas en la literatura de San Juan de la Cruz, escrita por el filólogo Luis Unceta, que me ayudó a trasladar al papel esa sensación de efervescente ingravidez.

***

La novela se inicia con la visita del filólogo español Diego Marín a un sabio chileno que ahora vive olvidado en el cerro más alto de Valparaíso, el profesor Néstor Castro, que le pone a prueba: ¿por qué un ave, un calidris alba, recorre catorce mil kilómetros en pocos días y sin apenas descanso desde la tundra ártica hasta Tierra de Fuego “mientras ejecutan en el aire una compleja y misteriosa danza”? Respuesta: “Porque recuerda haber olvidado algo. Lo que nadie sabe es el qué”.

Y ahí comienza un debate sobre “cómo un hablante de cualquier parte del mundo puede construir oraciones correctas que nunca antes ha escuchado”. Dicho así, podría parecer una controversia prolija que echara para atrás, pero no, porque se trata de explicar la comunicación verbal del género humano.

***

—¿Realmente los primeros humanos empezaron a hablar imitando a los pájaros, como sugiere el misterioso profesor Castro de la novela?

—Nunca lo sabremos con certeza, pero es una posibilidad de lo más sugerente, que tiene además base científica. De hecho, esa hipótesis fue la que sirvió de chispa para contar esta historia. Una mañana, en la redacción, leí la noticia de un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford que habían conseguido aislar un gen que tenía implicaciones tanto en el canto de los pájaros como en el lenguaje primitivo de los primeros humanos. Ahora bien, yo no quería escribir una tesis doctoral, sino una novela. Así que planteé la historia de este hallazgo en los términos de un robo evolutivo, como una artimaña genética de imprevisibles consecuencias.

—¿Quiénes somos antes de nacer, como se plantea en la novela?

—De la noche a la mañana, el hallazgo de este gen, que los investigadores bautizaron como FoxP2, revalidó las viejas teorías innatistas que fueron objeto no solo de descrédito sino también de burlas por parte de la comunidad científica. Hace décadas que Noam Chomsky viene defendiendo, con su gramática generativa, la idea de unas estructuras cerebrales anteriores a la adquisición del lenguaje, lo que explica por ejemplo los errores de los niños al conjugar los verbos irregulares. La pregunta que inquietó a innatistas como Leibniz no fue tanto qué ocurrirá después de la muerte, sino sobre todo quiénes somos antes de empezar a vivir.

—En el libro das cuenta de muchas historias breves y colaterales: la de Rafael Guastavino, la de Alberto Santos Dumont, la de Franz Reichelt El sastre volador, la de la “servilleta” de Leonardo Da Vinci… que dan sal al libro. ¿Lo has hecho porque has pretendido mezclar (y quizá confundir) al lector, tal vez como juego?

—En mi cabeza, la novela resuena como una enorme sinfonía en la que el tema del vuelo se repite, no a la manera de un leitmotiv asociado a un personaje, sino como variaciones motívicas que le confieren estructura, unidad y ritmo. Son historias breves, algunas de escaso desarrollo, pues para que el libro pudiera despegar los pies del suelo debía dotar de ligereza todo lo trascendental que hay en él. Tampoco quería que fuera una colección de anécdotas, sino variaciones sobre un mismo tema contadas de una manera amena y en la que la curiosidad sirve permanentemente de estímulo a la lectura: ¿un señor que se lanzó desde la Torre Eiffel con un armazón de tela y trapos? ¿Da Vinci como inventor de la servilleta precursora del paracaídas? ¿Santos Dumont adelantándose a los Wright en sus descubrimientos? De entre todas las que citas, la única digamos “anticlimática” respecto al vuelo es la de Rafael Guastavino, pues siendo en sí misma una historia que merece un gran despliegue (como ya demostraron Javier Moro y Andrés Barba) me venía bien como transición. El protagonista, un escritor que no consigue sobreponerse al síndrome de la segunda novela, cree haber encontrado una tabla de salvación. Y necesitaba algo que guardara relación con Nueva York precisamente en las fechas en las que todo el mundo empezaba a hablar de Guastavino.

***

Amén de estas ramificaciones temporales, la novela discurre en buena parte en Nueva York. Además de continuos cambios de escenarios (que incluye una fiesta misteriosa con invitados intrigados por la oscura y oculta personalidad del acaudalado anfitrión y que recuerda la película de Stanley Kubrick Eyes Wide Shut, no sé si como guiño) surgen personajes “peculiares” que evocan, en parte, a Mi año de descanso y relajación, de Otessa Moshfegh. Y a esos de Robert Walser y Enrique Vila-Matas que pretenden borrarse, desaparecer. Pero Benjamín G. Rosado añade la osadía de la suplantación: ¿se acuerda usted, lector, de Torres Campanals, pionero del cubismo gracias a la imaginación de Max Aub? ¿Cuál es la apuesta de Rosado?

Y como contrapunto al Nueva York del Metropolitan (donde “asistimos” a la nada casual representación de la ópera La ciudad muerta, de Korngold), del restaurante Le Bernardin, la bandera del Castillo de Belvedere de Central Park o de Penn Station, está el mundo de Lucho Ortega y Cati en el corazón de la selva colombiana y de un “personaje” más, una avioneta Piper Dakota. También hay, da igual dónde, un recuerdo a Masafuera, una minúscula isla de Chile que forma parte el archipiélago Juan Fernández: quizá una insinuación a la miscelánea de textos Más afuera (2002), de Jonathan Franzen, en uno de los cuales, el que da título al libro, acude o huye el escritor norteamericano a esa isla volcánica a “ochocientos kilómetros de la franja costera central de Chile” con parte de las cenizas de su amigo David Foster Wallace —“David había muerto de aburrimiento y por desesperación ante sus futuras novelas”—, y a donde apenas lleva una mochila, una tienda de campaña y un ejemplar de Robinson Crusoe (y ya puestos, no se pierda usted en ese libro su defendida pasión por Alice Munro en el texto “¿Cómo estás tan seguro de que no eres el Malligno?”).

***

—¿Cómo llevas el síndrome de la segunda novela?

—Con cautela. Y con la tranquilidad de saber que El vuelo del hombre es mi primera novela, pero también la caja de herramientas de las puedan venir después. Me cuesta mucho escribir, pero tiendo naturalmente a la inflación narrativa. En estos casi 20 años que llevo ejerciendo el periodismo he aprendido a contar historias que, a primera vista, no parecen gran cosa. Y dispongo de un enorme archivador lleno de recortes, fotocopias de subrayados, relatos a medio hacer y curiosidades de todo tipo, algunas verdaderamente fascinantes, que he escuchado allí o que me han contado allá, muchas veces con la grabadora apagada. Este tipo de materiales, por sí mismos, no sirven de nada, pero te permiten revestir la escritura de elementos que la vuelvan más atractiva de leer. En cuanto a la próxima novela, sólo puedo decir que hay algo ya dando vueltas en mi cabeza. Cuando termine el centrifugado veré.

—Te interesa el tema de la desaparición, de la huida, de empezar de nuevo donde nadie te conoce. También abordas la suplantación como una forma de mentira o engaño.

—El vuelo del hombre es una novela de fantasmas y desapariciones que se abre paso a través de dos grandes historias de amor que tienen un elemento en común: el repentino descubrimiento de la identidad de las personas a las que amamos. Hasta el último momento, el protagonista no sabrá muy bien con quién está compartiendo su vida. De ahí el juego de máscaras y las suplantaciones de identidad a la hora de abordar cuestiones que tienen que ver con los afectos y las emociones, pero también con cuestiones más profundas sobre el acto literario y sus consecuencias: la autoría como hecho individual y colectivo, el lenguaje como experiencia indisociable de la vida, la impostura del yo y el plagio como tabla de salvación en el océano de las expectativas.

—Lo cual nos lleva directamente a Vila-Matas. ¿Está entre tus autores de cabecera? ¿Quiénes son tus referentes literarios?

—Vila-Matas ha pautado permanente el papel de todo lo que escribo, con su legión de “bartlebys” y sus conexiones ocultas: esa idea, tal vez ingenua, de que la literatura nos pasa factura se mira en el espejo de La asesina ilustrada. La tendencia a la monumentalidad de El vuelo del hombre, sobre todo en su versión original de 600 páginas, le debe mucho a Foster Wallace, aunque ordenado a la manera de Franzen, pensando más en el lector. Siempre quise escribir una novela como El libro de las ilusiones de Paul Auster o Todo cuanto amé de Siri Hustvedt. Admiro, por razones diferentes, a Miguel Ángel Hernández, Juan Gómez Bárcena, Laura Fernández, Isaac Rosa, Luisgé Martín y Eduardo Sacheri. Ahora ando fascinado con Samanta Schweblin. Siempre tengo un libro de Ian McEwan a mano y no sé cuántas veces he podido releer a Alberto Moravia. Cuando acabé de escribir El vuelo del hombre pensé que el género al que mejor se adscribía era la novela bizantina de aventuras, con su protagonista superando una serie de pruebas hasta alcanzar el amor ideal. Y aquello me desconcertó un poco. Sin embargo, cuando terminó de leerla mi mujer, me dijo: ¿eres consciente de que has escrito un Principito para adultos?

***

Ambición no le falta a Benjamín G. Rosado porque la novela aborda, también, el papel inquietante que puede ejercer la Inteligencia Artificial (se recuerda cómo Alejandro Prokopovich creó un programa para reescribir Ana Karenina al modo de Murakami), el poder y persuasión de los grandes grupos editoriales y algunas reflexiones de este tipo: “La ficción ocurría por algo o para algo, mientras que la realidad sucedía libre de ataduras”. No se lo crea usted del todo.

La entrada Benjamín G. Rosado: “Las grandes gestas de los exploradores son siempre viajes interiores” aparece primero en Zenda.