Widerstand mit Speicherplatz: Datenrettung gegen Trump: Wie deutsche Forschende US-Umweltdaten sichern

In den USA drohen wichtige Forschungsdaten verloren zu gehen. Europäische Datenbanken wollen sie für die Weltöffentlichkeit retten. Im Einsatz sind auch Wissenschaftler aus Bremen

In den USA drohen wichtige Forschungsdaten verloren zu gehen. Europäische Datenbanken wollen sie für die Weltöffentlichkeit retten. Im Einsatz sind auch Wissenschaftler aus Bremen

Der Kampf der Trump-Administration gegen die Wissenschaft bedroht nicht mehr nur die gegenwärtige Forschung, sondern auch die vergangene. Behörden und Institute haben bereits Datenbanken vom Netz genommen, Forschende können nicht mehr auf die Informationen zugreifen und mit ihnen arbeiten. Und weitere Datenbanken sind in Gefahr.

Nun haben deutsche Forschende einen Teil dieser Daten für die Weltöffentlichkeit gerettet. Sie haben Umweltdatensätze in die Open-Access-Bibliothek Pangaea überführt, die vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung sowie dem Marum – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität betrieben wird. Wie dies gelang und welche Herausforderungen nun anstehen, berichtet Frank Oliver Glöckner, Leiter von Pangaea.

GEO: Herr Glöckner, wann haben Sie erfahren, dass in den USA Datenbanken in Gefahr sind?

Frank Oliver Glöckner: Das war schon im Januar oder Februar. Wir arbeiten eng mit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zusammen, der Wetter- und Ozeanografiebehörde in den USA. Die dortigen Kollegen und Kolleginnen berichteten in Videokonferenzen, dass Budgetkürzungen und Umstrukturierungen drohen. Durch diese bestehe die Gefahr, dass NOAA seine Datenbanken nicht mehr öffentlich weiterführen könne. NOAA hat als Behörde Forschungsdaten aufbereitet und auf ihren Systemen der Öffentlichkeit und der Forschung zur Verfügung gestellt. Viele der Daten bleiben auch künftig auf den internen Servern von NOAA gespeichert. Aber wenn die Webpages abgeschaltet werden, geht der freie Zugang zu ihnen verloren.

© Kerstin Rolfes / Universität Bremen

Wie entstand die Idee zu helfen?

Als wir die Hilferufe hörten, gab es gleich Überlegungen zu helfen. Denn wir betreiben mit Pangaea seit 30 Jahren eine Open-Access-Bibliothek für Daten zum Erdsystem, vor allem Umweltdaten. Wir haben uns daher dem Data Rescue Project angeschlossen.

Was ist das Data Rescue Project?

Darin haben sich international Datenenthusiasten zusammengeschlossen, um im Fall der Fälle Datenbanken zu retten. Dies geschah schon vor Trump, hat aber nun eine ganz neue Dimension erhalten. Das Projekt postet auf seiner Internetseite, wann Datenbanken abgeschaltet werden. Dann können sich andere Datenbankbetreiber melden, um die Daten zu übernehmen. Das haben wir dann auch getan.

"Andere Aufgaben bleiben zurzeit liegen. Aber die Datenrettung ist schlicht dringlicher"

Wie lief das ab?

Wir haben geschaut, um welche Datensätze sich noch niemand kümmert, und haben dann bei NOAA angefragt, ob es in Ordnung ist, diese Daten zu übernehmen. Wir brauchten auch die Lizenzen, die Daten als Open Access verfügbar machen zu dürfen. Als NOAA grünes Licht gab, haben unsere Editoren die Informationen von dessen Webpages in unser System übertragen. Viel Speicherplatz brauchen diese übrigens nicht, das sind vor allem numerische Daten, also Textdateien. Die Hauptarbeit ist, die Datensätze einzubinden. Darein fließt viel Zeit unserer Mitarbeitenden.

Woher stammen die Ressourcen dafür?

Pangaea wird finanziert vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung sowie dem Marum – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. In Abstimmung mit den Direktoren habe ich Ressourcen aus laufenden Arbeiten gezogen. Andere Aufgaben bleiben dadurch zurzeit liegen. Aber die Datenrettung war schlicht dringlicher. Wir bemühen uns nun, zusätzliche Mittel zu bekommen.

Was für Datensätze haben Sie gerettet?

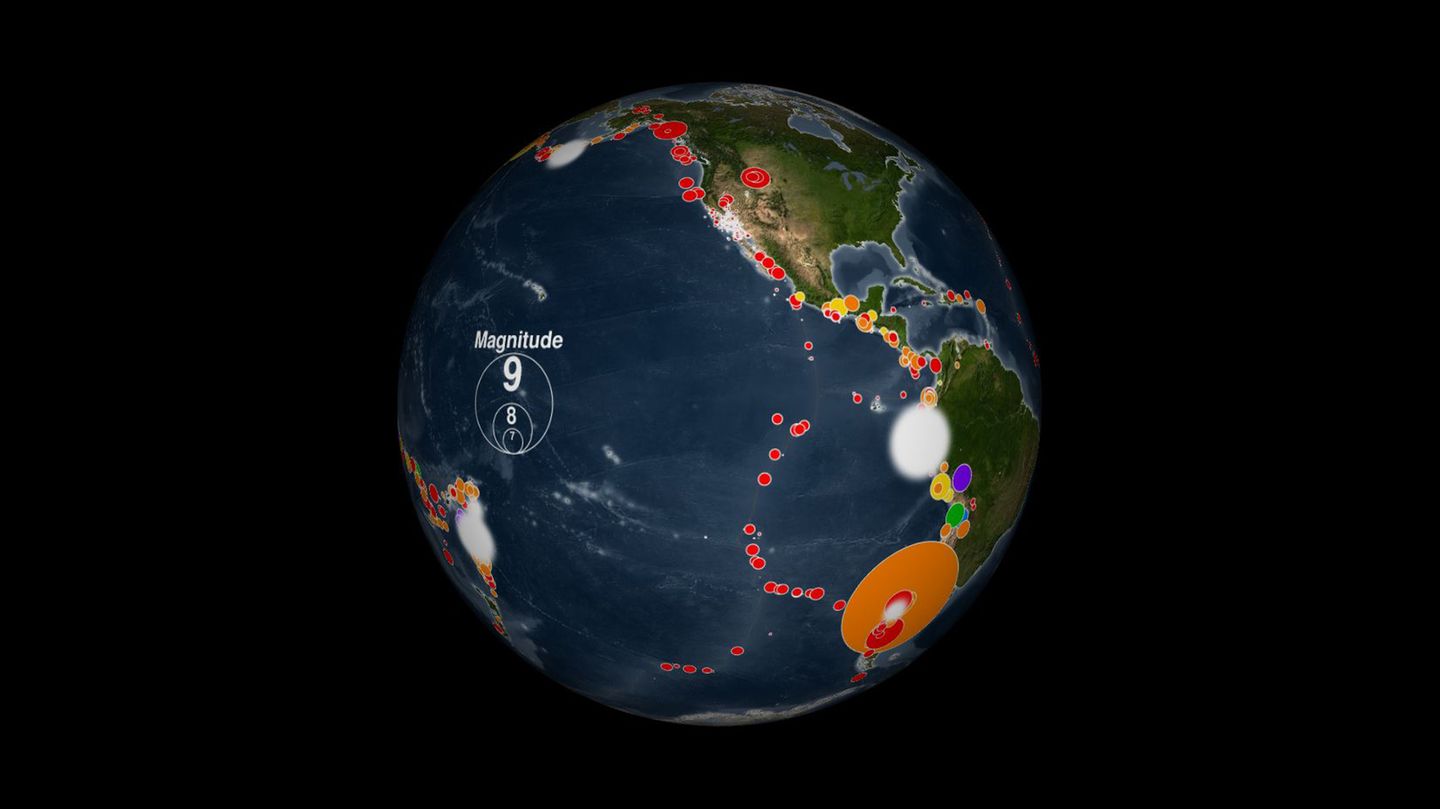

Bislang haben wir fünf komplette Datensätze und 31 ausgelagerte Teildatensätze gesichert, darunter zu heißen Quellen, aber auch historische Aufzeichnungen zu Erdbeben, die bis ins Jahr 2150 v. Chr. zurückreichen.

"Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, aus diesen Daten seine eigenen Schlüsse zu ziehen"

Warum ist es so wichtig, solche Daten zu sichern und sie offen zur Verfügung zu stellen?

Je mehr Daten wir aus der Vergangenheit haben, desto besser können wir die Zukunft vorhersagen. Auch sind Daten ein öffentliches Gut. Nicht nur, weil sie von Steuergeldern finanziert wurden, sondern weil sie Probleme wie den Klimawandel beschreiben, die uns alle etwas angehen.

Wir arbeiten in der Wissenschaft hochgradig vernetzt. Kein Forscher sollte anderen hinterhertelefonieren oder sogar etwas bezahlen müssen, um an Daten zu kommen. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten, seine eigene Forschung damit zu machen und seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen.

Nicht nur NOAA, sondern viele US-amerikanische Behörden und Institute melden, dass sie ihre Datenbanken nicht weiterbetreiben können. Wo genau liegt das Problem? Es kann doch nicht so teuer sein, ein schon aufgebautes System weiterzubetreiben.

Die Frage habe ich mir auch gestellt. NOAA hält sich da sehr bedeckt. Deren Antwort lautet sinngemäß: "Aufgrund von strategischen, inhaltlichen und ressourcenmäßigen Veränderungen können wir diese Datensätze in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stellen." In den USA wurden massiv Gelder gekürzt, auch wurden Leute entlassen, Verträge nicht verlängert. Wahrscheinlich hat NOAA gesehen, dass man unter diesen Bedingungen bestimmte Aufgaben nicht mehr erfüllen kann.

Was wirklich Kosten bereitet, sind Prozessierung und Support. Etwa Rückfragen der Forschenden zu beantworten, die mit den Datensätzen arbeiten wollen. Und viel Arbeit entsteht, um die Datenbanken aktuell zu halten. NOAA hat die Datensätze aus Rohdaten aufgearbeitet. Wenn etwa eine Boje neue Informationen sendet, müssen sie kalibriert und auf ihre Qualität geprüft werden. Und dann müssen die Daten so aufbereitet werden, dass andere Forschende mit ihnen arbeiten können.

Übrigens können wir das vorerst auch nicht leisten. Wir nehmen bislang nur die fertigen Datensätze und überführen sie in unsere Datenbank. Weder haben wir zurzeit die Expertise noch die Manpower, neue Daten zu verarbeiten.

"Vielleicht können wir US-amerikanische Wissenschaftler nach Deutschland holen, um die Datenaufbereitung hier zu machen. Ihre Expertise wäre hochgradig willkommen"

Wie wird es bei Ihnen weitergehen?

Wir hatten im Verbund der Helmholtz-Zentren Gespräche, wie wir mit unserer Infrastruktur ein weiteres Datenrettungspaket auflegen könnten. Dazu zählt auch die Überlegung, ob wir US-amerikanische Wissenschaftler oder Mitarbeiter von NOAA nach Deutschland holen können, um etwa die Datenaufbereitung zukünftig hier zu machen. Ihre Expertise wäre hochgradig willkommen. Aber dazu bräuchte es zusätzliche finanzielle Ressourcen. Das muss in Absprache mit der Bundesregierung passieren, die sich ja gerade selbst erst organisiert.

Glauben Sie, dass die Trump-Administration die Datenbanken bewusst schließen will?

Ich hatte zu Beginn die Hypothese, dass die Administration vor allem gegen Langzeitdaten vorgeht, die weit in die Vergangenheit reichen und als Referenzdaten dienen. Aber inzwischen ist aus meiner Sicht eher erratisch, was da abgeschaltet wird.

Die Administration kürzt schlicht Mittel von Institutionen und Behörden, die sich mit Themen wie dem Klima, dem Wetter und der Atmosphäre beschäftigen, aber auch der Umwelt und der Medizin. Und unter den Bedingungen nehmen die Institute dann selbst die Datenbanken vom Netz. Natürlich ist die Frage, warum Trump gerade gegen diese Institutionen vorgeht. Wir wissen ja, dass er den Klimawandel nur für eine Meinung hält und nicht eine Realität. Da ist es natürlich praktisch, wenn die Daten so zusammengeschnitten werden, dass sich aus ihnen kein Klimawandel mehr belegen lässt. Aber das ist reine Spekulation.

Ist Ihnen bekannt, ob bereits Datensätze verloren gingen?

Nein. Ich glaube, niemand hat einen wirklichen Überblick. Es passiert gerade alles ad hoc. Und es passiert in vielen Bereichen. Das Deutsche Klimarechenzentrum sichert Klimadaten. Die Zentralbibliothek für Medizin in Köln speichert Daten des National Institute of Health. Zum sozialwissenschaftlichen Bereich kann ich leider nichts sagen. Für uns geschah das ja auch alles sehr plötzlich, daher sind wir zurzeit noch damit beschäftigt, uns selbst zu organisieren.

Was müsste zukünftig passieren, damit sich so etwas nicht wiederholt?

Wir brauchen in Europa mehr Datensouveränität, mehr Eigenständigkeit. Mein Traum wäre, dass wir uns ein Beispiel daran nehmen, wie Daten aus der Sequenzierung von Erbinformationen gespeichert werden, etwa jene vom Humanen Genom-Projekt. Diese Daten gelten als so wichtig, dass sie nicht nur in einem Land gespeichert sein sollen. Es existieren daher drei Datenbanken, in Japan, in den USA und in Europa, die sich über Nacht synchronisieren. Wenn eine komplett ausfällt, sind immer noch zwei Kopien weltweit vorhanden. So was müsste man auch für Umwelt- und Klimadaten haben. Auch diese sind für die Menschheit so wichtig, dass wir sie an mehreren Orten permanent sichern sollten, nicht nur wie jetzt in einer Hauruckaktion.