Baskenland, Teil II: Flysch und ein Hauch von Renitenz

Wieder daheim | Die Tage schreiten voran. Inzwischen bin ich wieder in Deutschland, ich habe ge-osterfrühstückt, ge-osterkaffeetrunken und es gab einen Arbeitsmontag, der in Wahrheit ein Dienstag war. Noch ein paar Bemerknisse zum Aufenthalt im Baskenland: Ea | Ea ist eine Stadt mit wenigen Buchstaben und auch wenig Einwohnern: 800, wenn man alle Siedlungen und […] The post Baskenland, Teil II: Flysch und ein Hauch von Renitenz first appeared on Draußen nur Kännchen.

Wieder daheim | Die Tage schreiten voran. Inzwischen bin ich wieder in Deutschland, ich habe ge-osterfrühstückt, ge-osterkaffeetrunken und es gab einen Arbeitsmontag, der in Wahrheit ein Dienstag war.

Noch ein paar Bemerknisse zum Aufenthalt im Baskenland:

Ea | Ea ist eine Stadt mit wenigen Buchstaben und auch wenig Einwohnern: 800, wenn man alle Siedlungen und Höfe mitzählt. Als es aufhörte zu regnen, stiegen wir von unserer Ermita ins Dorf hinunter. Im Baskenland regnet es viel und oft, an 1150 Millimeter an 186 Tagen im Jahr. Zum Vergleich: In Hamburg regnet es an 716 Millimeter an 133 Tagen. Es regnet also wirklich oft und viel.

Wir gingen hinunter ins Dorf, das, obwohl es klein ist, mal zwei Dörfer war und deshalb zwei Kirchen hat. Ea hat einen klinen Fluss, keinen Lebensmittelladen und keinen Arzt, dafür sechs Tavernen. Welch ein Statement!

Das ganze Dorf läuft entlang des kleinen Flusses auf eine Bucht zu, links und rechts grüne Hänge, in der Mitte der Strand. Die Szene hat etwas Tropisches.

Am Strand, das Dorf im Rücken, ein Unterstand. Im Unterstand liegen vier oder fünf Jungs in fortgeschrittener Adoleszenz. Schlafsäcke, Isomatten, Colaflaschen. Der süße Duft von Gras liegt über dem Strand. Die Stimmung ist heiter.

Ea ist Baskenland, das Baskische findet sich in allen Ecken. Ein Hauch von Renitenz liegt über dem Dorf, in den Gassen, über dem Wasser. An den Häusern hängen Transparente. Etxera steht dort in schwarzer Schrift: zwei Pfeile, die aufeinander zulaufen. Etxera, das baskische Wort für „nach Hause“.

Es steht für die Forderung, die 350 Mitglieder der ETA, die noch in spanischen Gefängnissen sitzen – in Einrichtungen weit außerhalb des Baskenlandes -, in die Heimat zu verlegen. Ihre Angehörigen, so ist zu lesen, führen viele hundert Kilometer, um sie zu besuchen. Einige seien bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Außerdem überall zu sehen: die Transparente gegen das zweite Guggenheim-Museum. Urdaibai ez dago salgai steht dort, Urdaibai steht nicht zum Verkauf. Die baskische Regierung und der Aufsichtsrat des guggenheim-Museums in Bilbao planen, den Guggenheim-Effekt zu verdoppelt. Im Biosphären-Reservat Urdaibai soll ein zweiter Komplex entstehen. In den Dörfern der Gegend findet sich niemand, der dafür ist.

Hintergrund dazu gibt es im Podast Natürliche Ausrede, die Folge mit Klaus Armbruster, ein aus Bremen stammender Sozialwissenschaftler, der seinen Lebensmittelpunkt ins Baskenland verlegt hat. Auch über die Guggenheim-Thematik hinaus sehr sind das erkenntnisreiche zwei Stunden, die ich gerne empfehle.

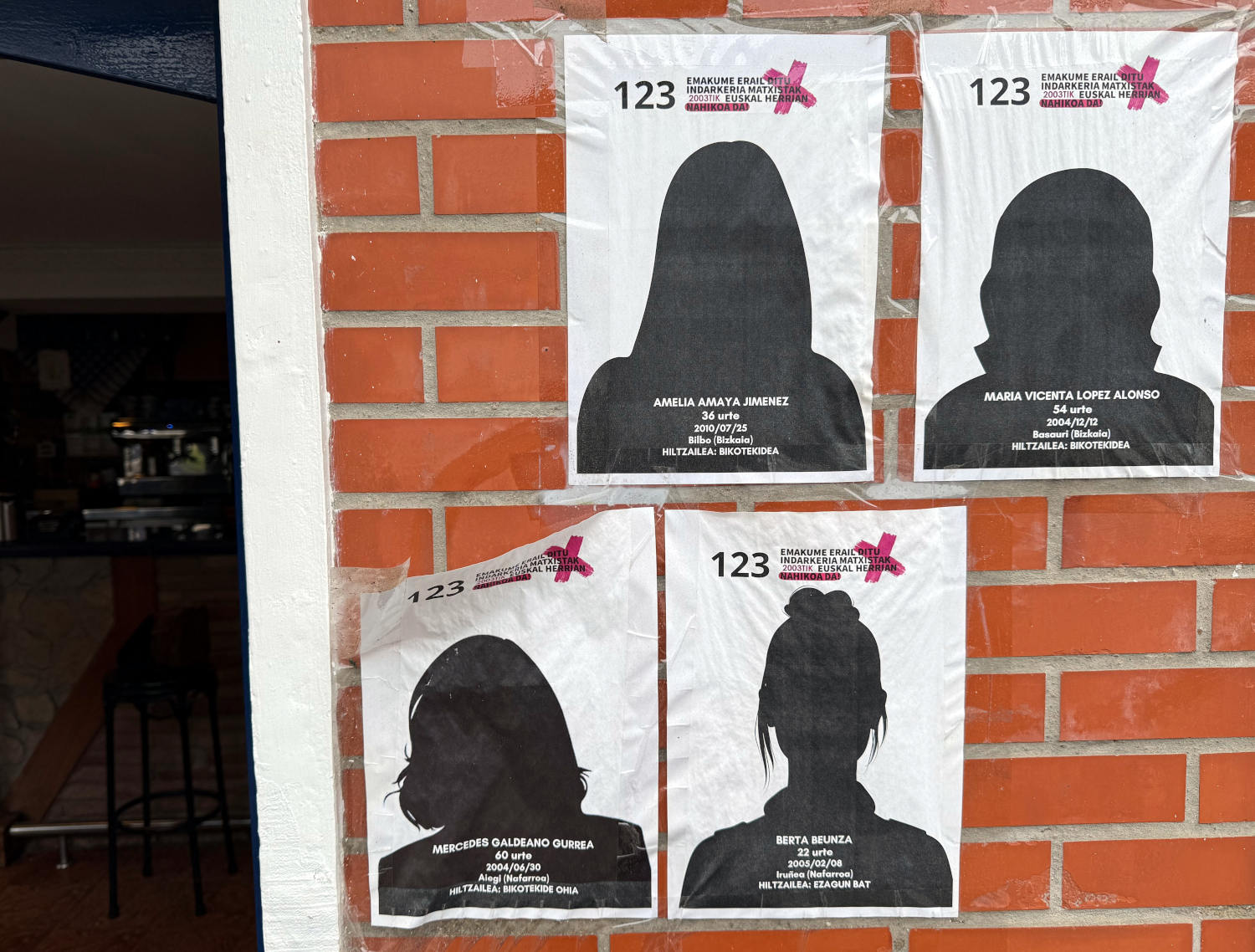

Wir suchten eine der sechs Tavernen auf, holten uns an der Theke Pintxos und setzten uns vor die Kneipe an die Straße. Nach einer Weile fielen uns die Poster hinter uns an der Wand auf: Scherenschnitte weiblicher Personen mit baskischem Text. Ich zückte die Übersetzungs-App.

Es sind die Feminizide des Baskenlandes. Genannt sind der Name des Opfers, sein Alter und wer der Täter war: der Partner, der Ex-Partner, ein Bekannter.

Fest und flyschig | Zwischen Deba und Zumaia, an der Küste des Baskenlandes, gibt es Gesteinsformationen, so gestapelt und geschichtet sind wie meine Papierablage 2007, bevor ich die Steuererklärung der vergangenen drei Jahre anging. 66 Millionen Jahre Erdgeschichte, geschichtet, geschoben und gedrückt.

Die Landschaft an der Küste ist eine Mischung aus Sauerland und Grafschaft Kork: wellig, sattgrün und voller Kühe, die mit Wanderern spielen wollen. „Folgen Sie dem Auf und Ab“, steht mehrmals im Wanderführer. „Wir wandern einen Zaun entlang.“ Und: „Neuerlich erreichen wir ein Weidetor.“

Rother Wanderführer Baskenland, Tour 14: Entlang der Flyschküste von Deba nach Zumaia

- Entfernung: 15,5 Kilometer

- Höhenmeter: 700

- reine Gehzeit: 5 Stunden 30 Minuten

- Rückfahrt mit dem Zug

Die Rückfahrt mit dem Zug kostete 1,90 Euro: Fünfzehn Minuten von Zumaia zurück nach Deba. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist im Baskenland ausnehmend preiswert. Egal, ob wir die U-Bahn in Bilbao oder den Euskotren zwischen den kleinen Städten nutzten – wir zahlten nur einen Bruchteil des deutschen Preises. Am letzten Tag fuhren wir für 2,90 Euro von San Sebastian zum französischen Bahnhof in Hendaye – eine Entfernung, vergleichbar mit Preisstufe B im Ruhrgebiet. Die kostet 7,90 Euro.

Sibirische Kälte | Bevor wir nach San Sebastian wechselten, machten wir einen Abstecher nach Vitoria-Gasteiz, der Hauptstadt des Baskenlandes. Die Basken nennen die Stadt auch Siberia-Gasteiz, Sibirisch Gasteiz, wegen der Lage auf der Hochebene, 540 Meter, Jahresdurchschnittstemperatur elf Grad. Immerhin eineinhalb Grad wärmer als in Hamburg, aber das half im konkreten Fall nichts: Als wir dort ankamen, brach ein Wolkenbruch los, der fürderhin nicht mehr aufhörte. Strömender Regen bei sechs Grad Celsius, wir froren bis ins Mark, die Stadt charmant wie Hagen an einem Februarmorgen.

Wir taten das, was man im Baskenland tut: Wir kehrten erstmal in eine Taverne ein und aßen Pintxos. Dort fand der Reiseleiter heraus, dass es in der Stadt ein Terrorrmuseum gibt. Wir sahen uns Autobomben an. Dann fuhren wir wieder heim.

Nein, das ist etwas verknappt und wird dem Museum nicht gerecht: Das Terrormuseum von Vitora-Gasteiz ist wirklich sehenswert (und kostenlos). Es zeigt die Geschichte der ETA und die jüngste Historie islamistischer Terrorangriffe auf die spanische Gesellschaft. Ich habe viel gelernt, insbesondere über die Historie der ETA – sie entstand in der Franco-Diktatur und war zu Beginn insofern teillegitim, als dass sie sich gegen ein diktatorisches Regime richtete – und die Rolle Frankreichs im Kampf gegen die Organisation. Das baskische Frankreich verhielt sich zunächst neutral und ließ Spanien mit der ETA allein; es handele sich um ein spanisches Problem, hieß es von jenseits der Grenze – mit der Konsequenz, dass die Terroristen in Frankreich unterschlüpften. Erst mit dem Fortschreiten der Jahre beteiligte sich Frankreich am Kampf gegen die ETA, was letztlich in ihrer Zerschlagung und Auflösung mündete.

Donostia – San Sebastian | Im Gegensatz zu Vitoria-Gasteiz kann man sich für San Sebastian sehr einfach erwärmen. Es ist eine Stadt, die sofort das Herz erobert: sonnig, fröhlich, mit großem Strand und tiefblauem Meer, Musikanten auf der Promenade und Wellenreitern auf dem Wasser.

Es ist wenig so beruhigend wie das Schauen auf Wellen – Wellen, die gegen Steine schlage. „Das wird eine große Welle“, denkt das Gehirn, fiebert mit und – ach, nein, doch. Aber jetzt, ja, die da vorne, die kommt gut, wow wow wow – Wahnsinn, wie die schäumt! Ruhe. Sanftes Schwappen. Da kommt wieder eine, Bämm! Und die nächste. Verfängt sich zwischen den Steinen. Das Wasser wirbelt. Fantastisch!

Desgleichen die Wellenreiter am Abend. Von Wellenreitern hatte ich bislang einen dynamischen Eindruck: Männer und Frauen, die gehockt auf Brettern stehen und in hoher Geschwindigkeit über Wellenkämme gleiten, pure Athletik mit meernassem Haar. Tatsächlich, so konnte ich beobachten, besteht Wellenreiten im Wesentlichen daraus, auf seinem Brett zu liegen wie eine Robbe und auf eine passende Welle zu warten, die lange nicht kommt. Wenn sie dann kommt, kommt man nicht schnell genug hoch in die Senkrechte, weshalb man weiter warten muss. Ab und zu stand aber doch ein Wellenreiter auf und ritt ein Stück. Das Ganze ist so dermaßen entschleunigend, ich fühlte mich komplett abgeholt von diesem Sport.

In San Sebastian wurde ich krank. Ich bekam eine monumentale Bronchitis und einen Schnupfen, der den ganzen Kopf verstopfte. Ich litt angemessen fürchterlich.

Hendaye | Den letzten Tag der Reise verbrachten wir in Hendaye, Frankreich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie auf wenigen Kilometern, mit dem Schritt über eine Grenze, die Sprache wechselt. Auch gibt es mit einem Mal keine Tavernen und keine Pintxos mehr. Auch keine Hochhäuser. Stattdessen deutlich höhere Preise.

Wir verbrachten einen Tag am Strand, nickten ein, lasen und beobachteten Unterrichtsstunden im Wellenreiten. Familien bauten Sandburgen. Kinder quengelten nach Eis. Junge Männer beim Strandfußball. Alte Männer mit Lederhaut beim Sonnenbad.

Rückreise | Die Rückreise war einerseits beeindruckend reibungslos – 1.400 Kilometer durch Europa in zwölf Stunden, alles war pünktlich und flutschte – und andererseits überraschend unkomfortabel.

Sowohl TGV als auch Eurostar sind nicht für große Menschen mit langen Beinen gebaut. Als dann noch durchgehend die Klimaanlagen versagten, war es nicht nur eng und orthopädisch fragwürdig, sondern brachte mich in einen Zustand, in dem ich mich nur noch monoton vor- und zurückwiegen wollte – wenn denn Platz gewesen wäre. Der Schnupfenschädel tat sein übriges.

Fazit zum Verkehrsmittel allerdings: Kann man gut machen. Die Bahnfahrt verlief sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg völlig problemlos und war wohltuend entschleunigend.

Schweine | Die Neigungsgruppe Löwenzahn genießt die beste Zeit des Jahres:

The post Baskenland, Teil II: Flysch und ein Hauch von Renitenz first appeared on Draußen nur Kännchen.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c9/69/c9699a0efca29827ea7699d9a7475533/0124072195v2.jpeg?#)