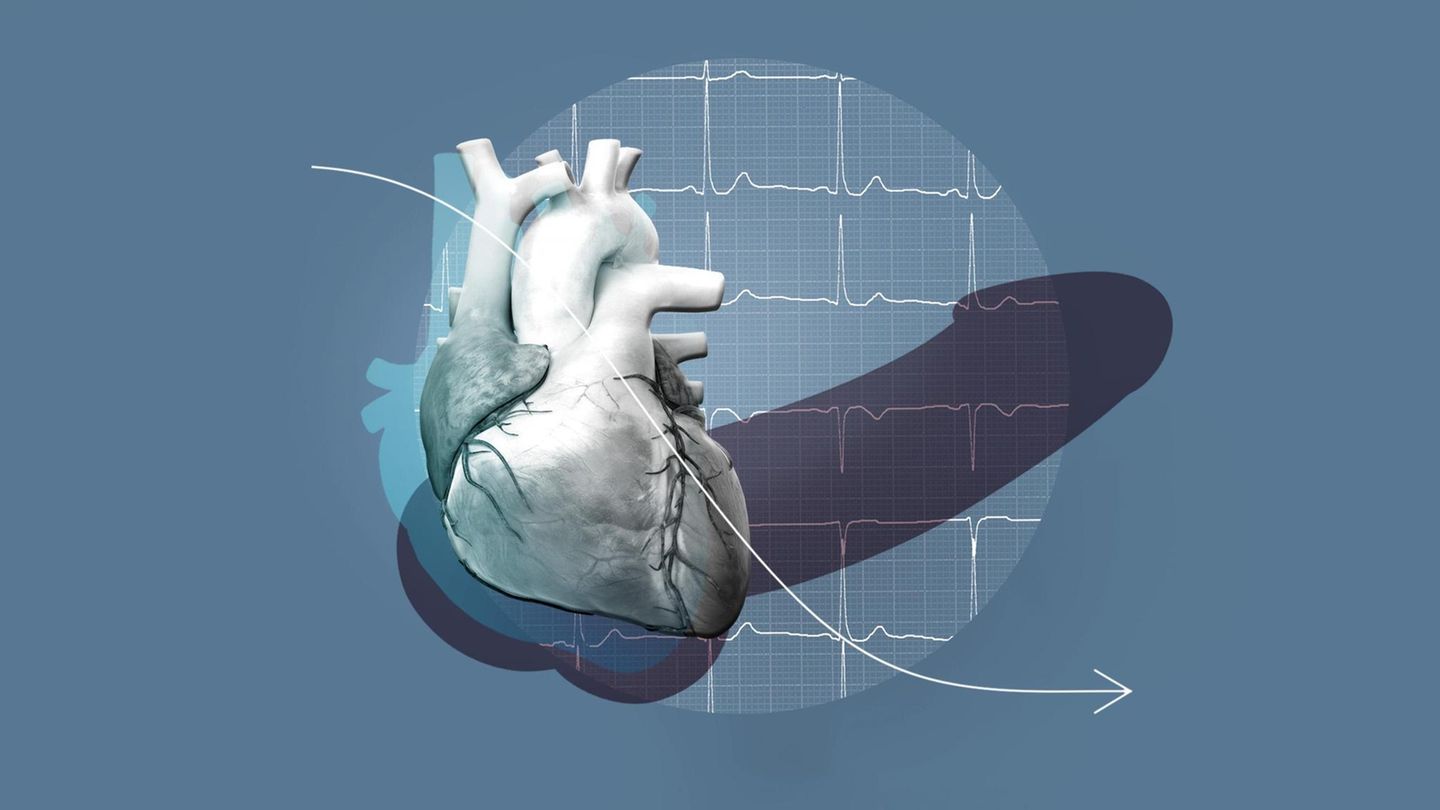

Neue Studie: Evolution: Ist das Migränegehirn ein Erbe aus der Steinzeit?

Obwohl Migräne viel Leid erzeugt, hat sie sich in der Evolution durchgesetzt. Fachleute rätseln schon lange, warum. Zwei Forscher fügen nun eine neue Sichtweise hinzu

Obwohl Migräne viel Leid erzeugt, hat sie sich in der Evolution durchgesetzt. Fachleute rätseln schon lange, warum. Zwei Forscher fügen nun eine neue Sichtweise hinzu

Wer darunter leidet, mag darin nur schwachen Trost finden, aber viele Kopfschmerzfachleute sind überzeugt: Das Migränegehirn hat keineswegs nur Nachteile. Evolutionär betrachtet hat es unseren Vorfahren womöglich sogar einen Überlebensvorteil verschafft.

Eine viel beachtete Veröffentlichung zweier Migräneforscher wirft nun die Frage auf, ob sich dieser Vorteil in der heutigen, hektischen Zeit in einen Nachteil verkehrt; und einer natürlichen Selektion unterliegt. Ob die Evolution also weitergeht.

Die Migräne als Frühwarnsystem der Steinzeit

Zunächst zu den Vorteilen: Zu den herausragenden Fähigkeiten des Migränegehirns zählt die sensible Wahrnehmung von Licht, Geräuschen und Gerüchen. Dies könnte für unsere Jäger-und-Sammler-Vorfahren, die in einer gefährlichen Umwelt lebten, von Vorteil gewesen sein. So konnten sie heranschleichende Raubtiere oder Feinde vielleicht früher wahrnehmen und ihre Stammesgenossen warnen.

Das empfindlichere Geruchs- und Geschmacksempfinden könnte rechtzeitig auf giftige oder verdorbene Nahrung oder Gefahrstoffe hingewiesen haben. Schließlich konnte in der Steinzeit, ohne Zugang zu Supermärkten, Kühlschränken oder Antibiotika, eine schwere Lebensmittelvergiftung durchaus den Tod bedeuten. Möglicherweise halfen die Entzündungsstoffe, die bei Migräne ausgeschüttet werden, darüber hinaus Krankheitserreger besser abzuwehren.

Dass Migräne derart weitverbreitet ist, kann kein Zufall sein

Das würde erklären, warum sich das Migränegehirn trotz seiner offensichtlichen Nachteile evolutionär durchgesetzt hat. In Deutschland etwa leiden schätzungsweise bis zu 15 Prozent unter der erblich bedingten Kopfschmerzerkrankung. Die Idee, dass Migräne stammesgeschichtlich irgendeinen Vorteil gehabt haben muss, geht wesentlich auf die Überlegungen der US-amerikanischen Kopfschmerzmedizinerin Elisabeth Loder Anfang der 2000er-Jahre zurück.

Möglicherweise wogen die Nachteile in früher Zeit auch nicht so schwer. Denn was heutzutage Attacken begünstigt, kannten unsere Vorfahren kaum: Reizüberflutung, Dauerstress und grelles Kunstlicht zum Beispiel. Höchstwahrscheinlich war der Lebensrhythmus gleichmäßiger und von den Zyklen der Natur, Sonnenauf- und Sonnenuntergängen vorgegeben. Auch Jetlag oder Zeitumstellung, eine Konvention, die heute vielen Betroffenen Pein verursacht, sind moderne Phänomene.

Insbesondere Frauen hatten zudem weniger unter zyklusbedingten Kopfschmerzen zu leiden, da sie häufiger schwanger waren und länger gestillt haben. "Beides schützt vor Migräne", schreibt Hartmut Göbel, Leiter der Kopfschmerzklinik Kiel, auf seinem Instagram-Account. Das Menopausenalter könnten viele gar nicht erreicht haben, sodass es evolutionär kaum eine Rolle spielte. Heutzutage sind Frauen indessen stärker und häufiger von Migräne betroffen als Männer – insbesondere während der Menstruation und in der Perimenopause.

Das Migränegehirn ist nicht für die moderne Welt konstruiert

Seit der Steinzeit hat sich die Welt grundlegend gewandelt. In einer bunten, lauten Großstadtumgebung, in der alle ständig auf Empfang sind, sich zwischen Kinderbetreuung, Haushalt, Freizeitstress abhetzen oder drei Bildschirme im lauten Großraumbüro gleichzeitig bespielen, ist das Migränegehirn oft überfordert. In dieser Umwelt kommt am besten zurecht, wer über eine gewisse mentale Robustheit verfügt, Unwichtiges ausblenden, sich von der Außenwelt abschotten kann.

Genau das fällt vielen Migränikern schwer, weil ihr Gehirn gerade darauf gepolt ist, möglichst viele Reize wahrzunehmen. Einer gängigen Theorie zufolge führt die Reizüberflutung, insbesondere in Kombination mit Stress, Hormonschwankungen oder einem unsteten Lebensrhythmus, immer wieder zur neuronalen Überlastung und schließlich zum Zusammenbruch der Nervenfunktion – zur Migräneattacke.

Der einstige Selektionsvorteil wird heute zum Selektionsnachteil

Die Migräneforscher Marco Lisicki und Jean Schoenen von der Universität Córdoba in Argentinien stellten in einem Artikel in der Fachzeitschrift "Cephalalgia" nun die Hypothese auf, dass das Migränegehirn heutzutage evolutionär eher von Nachteil ist. Sie vermuten sogar, dass seine Verbreitung in manchen Ländern bereits zurückgeht. Man spricht auch von Dysevolution.

Um ihren Ansatz zu untermauern, stellten sie eine einfache Berechnung an: Sie setzten für 38 ausgewählte Länder den Biological State Index (BSI) ins Verhältnis zur Migränehäufigkeit. Der BSI gibt im Wesentlichen an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Mensch in einem Land das gebärfähige Alter erreicht und Nachkommen zeugt. In Nigeria beispielsweise lag die durchschnittliche Lebenserwartung noch in den 1950er-Jahren gerade mal bei 34 Jahren (heute sind es 61,8 Jahre). Biologisch gesprochen ist der BSI ein Maß für den Selektionsdruck, dem eine Population unterliegt. Und je höher der Selektionsdruck, desto eher verschwinden unvorteilhafte Gene.

Verringert Migräne mancherorts die Fortpflanzung?

Nach eigenen Angaben zeigte die Berechnung der beiden Forscher tatsächlich einen signifikant Zusammenhang zwischen einer erhöhten Sterblichkeit und geringer Migränehäufigkeit. Als Beispiele nennt Studienautor Marco Lisicki Peru, Tansania, Nigeria und Äthiopien. Gegenbeispiele mit geringer Sterblichkeit und hoher Migränehäufigkeit seien Deutschland, Dänemark und die Niederlande.

Die Forscher schließen daraus, dass es Migräniker in Ländern, in denen die Lebensverhältnisse und die medizinische Versorgung über Jahrzehnte unterdurchschnittlich waren, schwerer hatten, Partner zu finden und Kinder zu zeugen als in hochentwickelteren Ländern. In der Folge sei die erblich bedingte Migränehäufigkeit in diesen Ländern insgesamt schleichend zurückgegangen. Eine Art natürliche Selektion habe stattgefunden – zu Ungunsten von Migränegenen. "In einigen Fällen könnte die soziale Belastung durch die Migräne – ihre Beeinträchtigung des täglichen Lebens, der Arbeit und enger Beziehungen – die Entscheidung für die Gründung oder Erweiterung einer Familie beeinflussen", sagt Lisicki.

Allerdings sind weder der BSI noch Statistiken zur Migränehäufigkeit besonders verlässlich. Der BSI ist ein grobes Maß, das sich durch medizinischen und zivilisatorischen Fortschritt rasch verändert, teils binnen einer Generation. Und die Angaben zur Migränehäufigkeit für Nigeria beispielsweise liegen je nach Erhebung zwischen 5,3 und 16 Prozent. Somit ist die Berechnung nicht mehr als eine vage Hypothese, weitere Forschung ist nötig.

Migräne als Preis für die Anpassung an ein raues Klima

Lisicki räumt zudem selbst ein, dass es für die ungleiche Verteilung der Migränehäufigkeit weltweit auch eine alternative Erklärung geben könnte: Schon länger ist bekannt, dass unter anderem eine Mutation in einem Gen namens TRPM8 unseren afrikanischen Vorfahren womöglich die Anpassung an kalte Lebensräume ermöglicht hat. So konnten diese Europa und weite Teile Nordasiens besiedeln. Die Genveränderung steht allerdings auch im Verdacht, zusammen mit anderen Genen die Migräneanfälligkeit zu erhöhen.

2017 untersuchten Forschende um den Evolutionsgenetiker Felix Key vom Max Planck für Infektionsbiologie, wie sich die Mutation weltweit verteilt. Sie stellten fest, dass in Afrika zum Teil nur fünf Prozent der Menschen die Genvariante in sich tragen, während es in Finnland bis zu 88 Prozent sind. Diese Verteilung der Genvariante, schreiben die Autoren, korreliere stark mit der dortigen Migränehäufigkeit. So seien Europäer und deren Nachfahren deutlich stärker betroffen als afrikanischstämmige Menschen. Sie schließen daraus, dass sich die Genvariante in den letzten 25.000 Jahren in kalten Klimazonen durchgesetzt haben könnte, weil sie einen Selektionsvorteil bot. Wenn auch um den Preis einer erhöhten Migräneanfälligkeit.

Wie es sich mit einem Steinzeit-Migräne-Gehirn trotzdem gut leben lässt

Ganz gleich, ob die sensiblere Wahrnehmung, die Kälteanpassung oder beides dem Migränegehirn einst den Durchbruch verschafften, die meisten Betroffenen dürften die Abweichung heutzutage eher als Belastung denn als Bonus empfinden. Auch wenn Migränikern mitunter besondere kognitive Fähigkeiten zugeschrieben werden, überwiegen in vielen Fällen doch die Nachteile im Alltag. In Westeuropa gilt Migräne sogar als die am schwersten belastende neurologische Erkrankung, noch vor Schlaganfall oder Demenz. Doch was tun, wenn man mit einem Migränegehirn geboren wurde?

Lisicki rät: "Versuchen Sie mehr wie Ihre Vorfahren zu leben!" Das bedeute zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung, viel Obst und Gemüse, wenig Zucker, Weißmehl und Hochverarbeitetes. Außerdem regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Schlaf, Bewegung an der frischen Luft und so viel Reizreduktion wie möglich. Das sind die Ratschläge, die auch Migräneexpertinnen hierzulande geben.

So hat es übrigens schon Charles Darwin gehalten, der Begründer der Evolutionstheorie. Er litt wohl selbst unter Migräne und zog sich häufig zum Studium zurück. Offizielle Dinner und Ausschüsse mied er konsequent, wenn sie ihn nicht interessierten. Auch war er wohl äußerst wählerisch, was und wem er seine Aufmerksamkeit schenkte. Manchmal ruhte er sich stundenlang auf dem Sofa aus und widmete sich nur seinen Gedanken. "Der daraus resultierende Mangel an Ablenkung bot Zeit für langes Nachdenken, Lesen und die Synthese von Ideen, die notwendig sind, um das grundlegende Organisationsprinzip allen Lebens zu erkennen", schrieb Elisabeth Loder in ihrem Aufsatz zur Evolution des Migränegehirns.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/57/ee/57eedd11c2043e71aadc1828a06e3063/0124267466v2.jpeg?#)