Biodatenbank: Erbgut aus vier Generationen: Die Großfamilien im Dienst der Genforschung

In Paris und Utah lagern Zellen von mehr als 60 anonymen Familien. Seit den 1980er-Jahren leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zum Verständnis unseres Erbguts

In Paris und Utah lagern Zellen von mehr als 60 anonymen Familien. Seit den 1980er-Jahren leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zum Verständnis unseres Erbguts

Die erste Familie im Dienst der Genforschung war keine Menschenfamilie, sondern eine Erbsenfamilie. Der Mönch Gregor Mendel wollte wissen, nach welchen Regeln die Pflanzen Merkmale wie Schotenform oder Blütenfarbe an ihre Nachkommen weitergaben. Im Garten seines Klosters kreuzte er unzählige Pflanzen und verfolgte, wie häufig und in welcher Kombination bestimmte Eigenschaften über Generationen hinweg auftraten. Er erkannte, dass jede Pflanze die Anlage für ein bestimmtes Merkmal in zweifacher Ausführung besaß. Diese Kopien konnten identisch sein oder sich unterscheiden. Im zweiten Fall hatten Nachkommen eine Fifty-fifty-Chance, entweder die eine oder die andere Variante zu erben. 1865 und 1866 veröffentlichte Mendel sein Regelwerk.

Mendel war es auch, der in diesem Zusammenhang erstmals das Wort "Gen" gebrauchte. Er wusste nichts über die molekularen Mechanismen der Vererbung. Dass Gene in DNA-Strängen gespeichert sind, die sich wiederum zu Chromosomen anordnen, sollte die Forschung erst im folgenden Jahrhundert herausfinden. Aber Mendel hatte begriffen, wie wichtig es war, den Weg einzelner Eigenschaften über mehrere Generationen hinweg zu verfolgen.

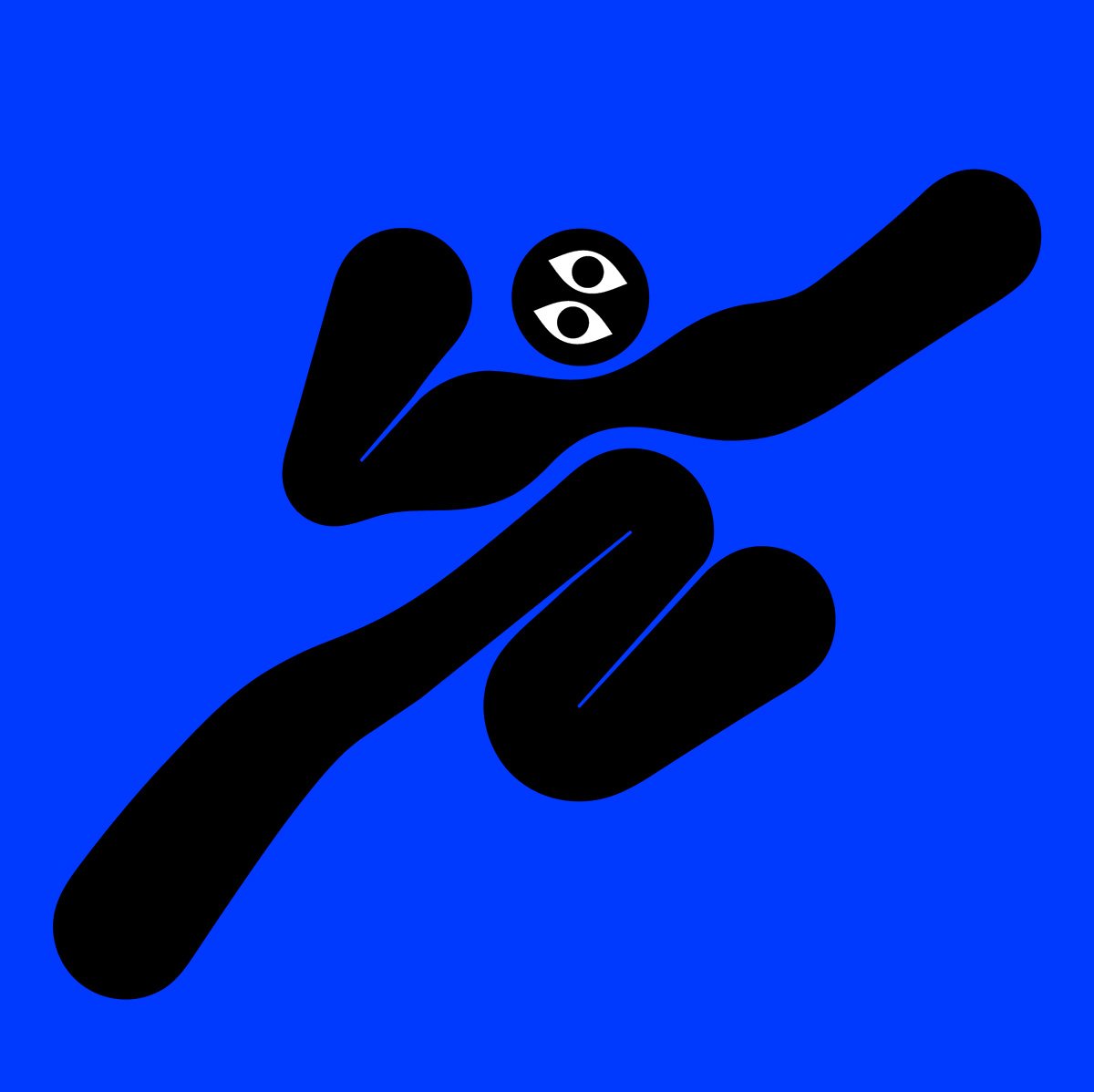

Besonders gut gelingt das bei den genügsamen und schnelllebigen Taufliegen. 1913 trugen Generationen von Drosophila melanogaster zu einem weiteren Meilenstein der Genetik bei. Der Beitrag der Insekten bestand darin, sich im Labor eines gewissen Thomas Hunt Morgan am California Institute of Technology fleißig zu vermehren. Hunderte Stämme lebten dort in leeren Milchflaschen, die mit luftdurchlässigen Schwämmen verschlossen waren.

Die erste Genkarte der Welt

Die geistige Arbeit leisteten Morgan und sein Student Alfred H. Sturtevant. Morgan entdeckte, dass jedem Gen ein fester Platz auf einem Chromosom der Taufliege zugeordnet ist. Sturtevant begriff, dass Merkmale umso häufiger gemeinsam vererbt werden, je näher die genetischen Anweisungen auf einem Chromosom beieinander liegen. Diese Genkopplung funktioniert auch umgekehrt: Indem Sturtevant auswertete, wie oft Eigenschaften gemeinsam weitergegeben wurden, konnte er die Anordnung der zugehörigen Gene rekonstruieren. So erstellte Sturtevant die erste Genkarte der Welt – gut 60 Jahre bevor sich DNA erstmals auslesen ließ.

Als Ende des 20. Jahrhunderts der Wettlauf um die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts entbrannte, spielte die Genkopplung erneut eine wichtige Rolle. Diesmal interessierten sich Forschende nicht dafür, welche Eigenschaften bei Taufliegen gemeinsam vererbt wurden. Sie wollten wissen, wie sich die Gene des Menschen auf seine Chromosomen verteilen. Doch um das herauszufinden, brauchten sie das Erbgut von Eltern und Kindern, idealerweise sogar aus Familien mit mehreren Generationen.

Exakt eine solche Datenbank hatten der französische Immunologe und Nobelpreisträger Jean Dausset und drei Mitstreiter im Jahr 1984 angelegt. Das "Centre d' Étude du Polymorphisme Humain" (CEPH) wachte über Zellproben von 40 Großfamilien, die im Durchschnitt acht oder mehr Kinder hatten. Die meisten Familien stammten entweder aus Frankreich oder waren Mormonen aus dem US-Bundesstaat Utah. Die Datenbank umfasste für die meisten Familien Zellmaterial aus drei Generationen.

Mithilfe dieses Schatzes gelang es Forschenden bereits 1992, eine erste Genkarte des Menschen zu erstellen. Die zweite Version, die vier Jahre später erschien, umfasste bereits 6000 Marker: kurze, charakteristische Gensequenzen, mit deren Hilfe sich unbekannte Fragmente menschlicher DNA schnell und sicher auf einem Chromosom verorten ließen. Stellt man sich das menschliche Erbgut als Bahngleis vor, waren diese Marker die Stationen entlang der Strecke. Zwischen den Haltestellen lagen jedoch keine Wiesen, Wälder oder Hügel, sondern durchschnittlich 150.000 Basenpaare DNA.

Die Karte beschleunigte beispielsweise die Suche nach Genen, die mit bestimmten Erbkrankheiten in Verbindung standen. Sie half auch dabei, das menschliche Erbgut 2003 schließlich in seiner Gesamtheit auszulesen. Denn zur Sequenzierung musste es in unzählige kurze Schnipsel zerlegt werden, die es anschließend wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen galt. Da half es ungemein, eine Vorlage mit Orientierungspunkten zu haben – ganz so, wie sich ein Puzzle leichter zusammensetzen lässt, wenn man das ungefähre Motiv kennt.

Seither wurden mehr als zehn zunehmend präzise Karten des menschlichen Erbguts veröffentlicht. Die DNA der teilnehmenden Familien wurde wieder und wieder sequenziert. Sie fand Einzug in zwei internationale Großprojekte, die zum Ziel hatten, die genetische Vielfalt des Menschen zu beschreiben. In den Daten suchen Forschende bis heute beispielsweise nach Risikofaktoren für Volkskrankheiten.

Gläsern, aber anonym

Die Zelldatenbank des CEPH ist seit ihren Anfängen stetig gewachsen. Inzwischen lagern dort Zelllinien von 61 Familien mit teils vier Generationen. Das Material steht Forschenden zur freien Verfügung. Ein Fachartikel beschreibt die Datenbank als "eine der meistgenutzten Ressourcen in der Zellbiologie". Auf der Website des Instituts steht: "Forschungsprojekte, die das Referenzpanel der CEPH-Familien verwenden, haben zu mehr als 180 Veröffentlichungen in international anerkannten Zeitschriften beigetragen."

Die aktuellste Studie, erschienen in "Nature", liefert die bislang präziseste Schätzung dazu, wie viele Mutationen bei Menschen von einer Generation zur nächsten auftreten. Solche spontanen Veränderungen der DNA können völlig unbemerkt bleiben, sie können ihrem Träger eine nützliche neue Eigenschaft verleihen oder Erkrankungen hervorrufen. Die Forschenden analysierten für ihre Arbeit das Erbgut einer 128-köpfigen Familie mit vier Generationen. Jedes untersuchte Kind hatte im Schnitt mehr als 150 neue Mutationen, die es genetisch von seinen Eltern unterschieden – mehr als erwartet.

So präzise Daten einer so großen Familie zu besitzen sei "eine unglaublich einzigartige und wertvolle Ressource", sagt Deborah Neklason, Mitautorin der Studie und Außerordentliche Professorin für Innere Medizin an der University of Utah. "Sie hilft uns, Variationen und Veränderungen des Genoms über Generationen hinweg in unglaublichen Details zu verstehen." Die Familien, die der Wissenschaft diesen Schatz zur Verfügung gestellt haben, bleiben jedoch anonym. Schließlich ist bereits ihr Erbgut bis ins kleinste Detail durchleuchtet.