Perché fallirà la strategia di Trump con i dazi

Che cosa si dice e che cosa non si dice sui nuovi dazi di Trump. Estratto da Appunti di Stefano Feltri.

Che cosa si dice e che cosa non si dice sui nuovi dazi di Trump. Estratto da Appunti di Stefano Feltri

Negli anni della iper-globalizzazione di stampo americano, diciamo dal 1945 al 2007-2008, la politica dei dazi è stata soprattutto quella di graduali riduzioni concordate tra Paesi partner che lasciavano barriere più elevate per chi non accettava le regole e gli impegni dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Qualunque sia la ragione per mettere dazi, c’è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci rimette.

I pochi ad avere benefici sono quelli coinvolti, come azionisti o come lavoratori, nelle aziende che vengono protette. Tutti gli altri ci rimettono. E il saldo finale sembra parecchio negativo.

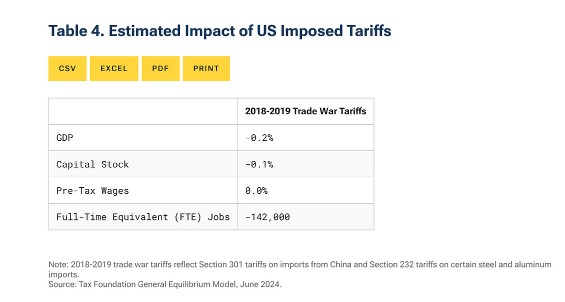

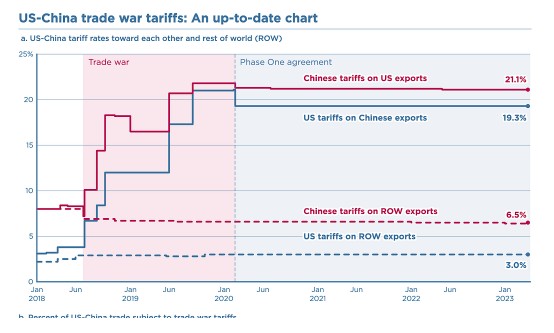

Ci sono ormai molti studi che hanno misurato l’impatto della precedente guerra commerciale lanciata da Donald Trump, in particolare contro la Cina, tra 2018 e 2019. E i risultati sono pesanti.

Un po’ tutti gli studi confermano che il grosso del costo è stato sostenuto dai consumatori americani, che il Pil si è ridotto, intorno allo 0,04 per cento in meno nel breve periodo e dello 0,2 nel lungo, visto che gran parte dei dazi introdotti da Trump sono rimasti anche con l’amministrazione Biden.

Secondo le stime della Tax Foundation, questo impatto negativo sul Pil si è tradotto in 142.000 posti di lavoro in meno negli Stati Uniti.

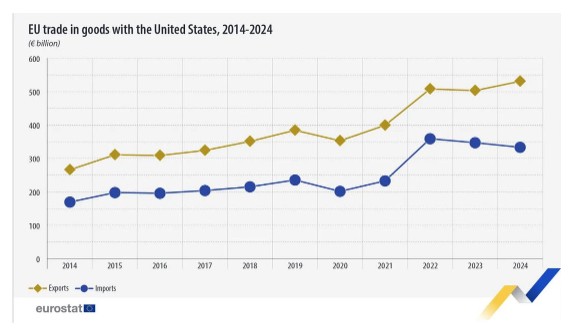

Quello che è interessante notare è che il commercio internazionale sembra seguire traiettorie e sviluppi di lungo periodo che non vengono scalfiti dalle fiammate protezionistiche, neppure da quelle di Trump.

Se guardiamo l’interscambio commerciale tra Unione europea e Stati Uniti, per esempio, vediamo che è cresciuto costantemente negli ultimi dieci anni, a parte la flessione dovuta alla pandemia quando si è ridotta l’attività economica e il blocco a trasporti passeggeri e navi cargo ha reso impossibile mantenere i flussi abituali.

Anche il deficit commerciale degli Stati Uniti non è cambiato granché negli anni di Trump e ha continuato a peggiorare.

Soltanto Trump, però, è convinto che questo sia un problema, non gli economisti: gli Stati Uniti sono in deficit perché possono permetterselo, importano più di quanto esportano perché nel Paese c’è un afflusso di capitali costante che permette di pagare quell’eccesso di importazioni.

Tutti, nel mondo, vogliono prestare soldi allo Stato americano, investire nella Borsa americana e nelle sue aziende non quotate. Il deficit commerciale può essere interpretato più come una misura dell’attrattività di un Paese, invece che della sua fragilità.

Trump invece lo considera come se fosse un deficit di bilancio, un’emorragia da fermare. Con le sue continue promesse di dazi, negli ultimi mesi, ha peraltro fatto esplodere il deficit commerciale perché tutte le imprese straniere hanno cercato di esportare il massimo possibile prima che i nuovi dazi entrassero in vigore.

Cosa Trump voglia ottenere con i dazi non è chiarissimo. Sembra che la sua idea sia quella di costringere le imprese straniere a produrre negli Stati Uniti, in modo da avere più gettito (tasse), posti di lavoro, oltre che catene del valore più corte e meno dipendenti dalla tenuta di una globalizzazione complicata dalla geopolitica.

Il punto è che, per produrre questo effetto, i dazi dovrebbero essere molto duraturi, e molto alti, cioè produrre molto danno nell’immediato – anche all’economia americana – e condizionare le strategie di lungo termine delle imprese che dovrebbero decidere di spostare stabilimenti e assunzioni negli Stati Uniti.

Anche nel primo mandato, però, Trump aveva prima scatenato una guerra commerciale con la Cina per poi cercare una tregua a gennaio 2020. E questa volubilità rende difficile pianificare gli investimenti.

Inoltre, Trump non considera i potenziali effetti delle ritorsioni che i partner internazionali finiranno per adottare. Magari non dazi speculari, ma attacchi là dove c’è il minimo costo economico per le economie domestiche e quello massimo per gli Stati Uniti.

Per esempio colpire le piattaforme digitali che sono quasi tutte americane è una ritorsione che può rivelarsi più efficace che rispondere con altri dazi.

Quindi Trump è soltanto un pazzo che non ha capito la macroeconomia? Sì e no.

Non c’è alcuna logica nella sua strategia commerciale, ma c’è una qualche coerenza. Nella storia americana le fasi di apertura e chiusura commerciale non sono mai state determinate dal colore politico dell’amministrazione, quanto dal momento storico e dal contesto.

Bill Clinton e George W. Bush, a cavallo del Duemila, hanno avuto più o meno la stessa politica commerciale, anche se i Democratici erano stati in precedenza più protezionisti e i Repubblicani lo sarebbero diventati presto con l’arrivo di Trump.

Quando i dazi di Trump contro la Cina introdotti nel 2018 sono arrivati alla prima scadenza, nel maggio 2024, l’amministrazione Biden li ha confermati e aumentati, colpendo soprattutto settori che gli Stati Uniti considerano strategici e nei quali non vogliono dipendere dalle importazioni cinesi: energia solare, auto elettriche, tecnologie verdi.

Gli Stati Uniti sono un’economia molto meno aperta dell’Unione europea: la somma di esportazioni e importazioni vale il 25 per cento del Pil circa, per l’Unione europea oltre il doppio. Questo significa che per gli Stati Uniti il protezionismo è meno dannoso di quanto può esserlo per noi.

Per anni gli Stati Uniti hanno sostenuto la fase dell’iper-globalizzazione, perché il commercio globale era regolato sulla base delle loro esigenze, e l’Organizzazione mondiale del commercio Wto faceva rispettare quelle regole ispirate da Washington.

Prima la crisi finanziaria globale del 2007-2008, poi l’ascesa geopolitica della Cina, e le successive tensioni, inclusa la guerra in Ucraina, hanno cambiato il contesto. Gli Stati Uniti hanno iniziato a sabotare – con Trump come con Biden – quello stesso ordine che avevano costruito e ora la Cina prova a usare contro di loro.

Per anni gli Stati Uniti hanno sostenuto la fase dell’iper-globalizzazione, perché il commercio globale era regolato sulla base delle loro esigenze, e l’Organizzazione mondiale del commercio Wto faceva rispettare quelle regole ispirate da Washington.

Prima la crisi finanziaria globale del 2007-2008, poi l’ascesa geopolitica della Cina, e le successive tensioni, inclusa la guerra in Ucraina, hanno cambiato il contesto. Gli Stati Uniti hanno iniziato a sabotare – con Trump come con Biden – quello stesso ordine che avevano costruito e ora la Cina prova a usare contro di loro.

L’approccio di Trump, per quanto privo di senso economico e miope, non è insomma soltanto suo ed è molto più trasversale di quanto sembri.

Gli Stati Uniti sembrano convinti di non aver più molto da guadagnare da quell’ordine globale che hanno costruito e che ora vacilla. Il fatto che possano avere maggiori benefici da un’economia globale più frammentata e da una minore cooperazione è quasi impossibile. Come scopriranno presto a spese loro, ma anche a spese nostre.

(Estratto da Appunti)