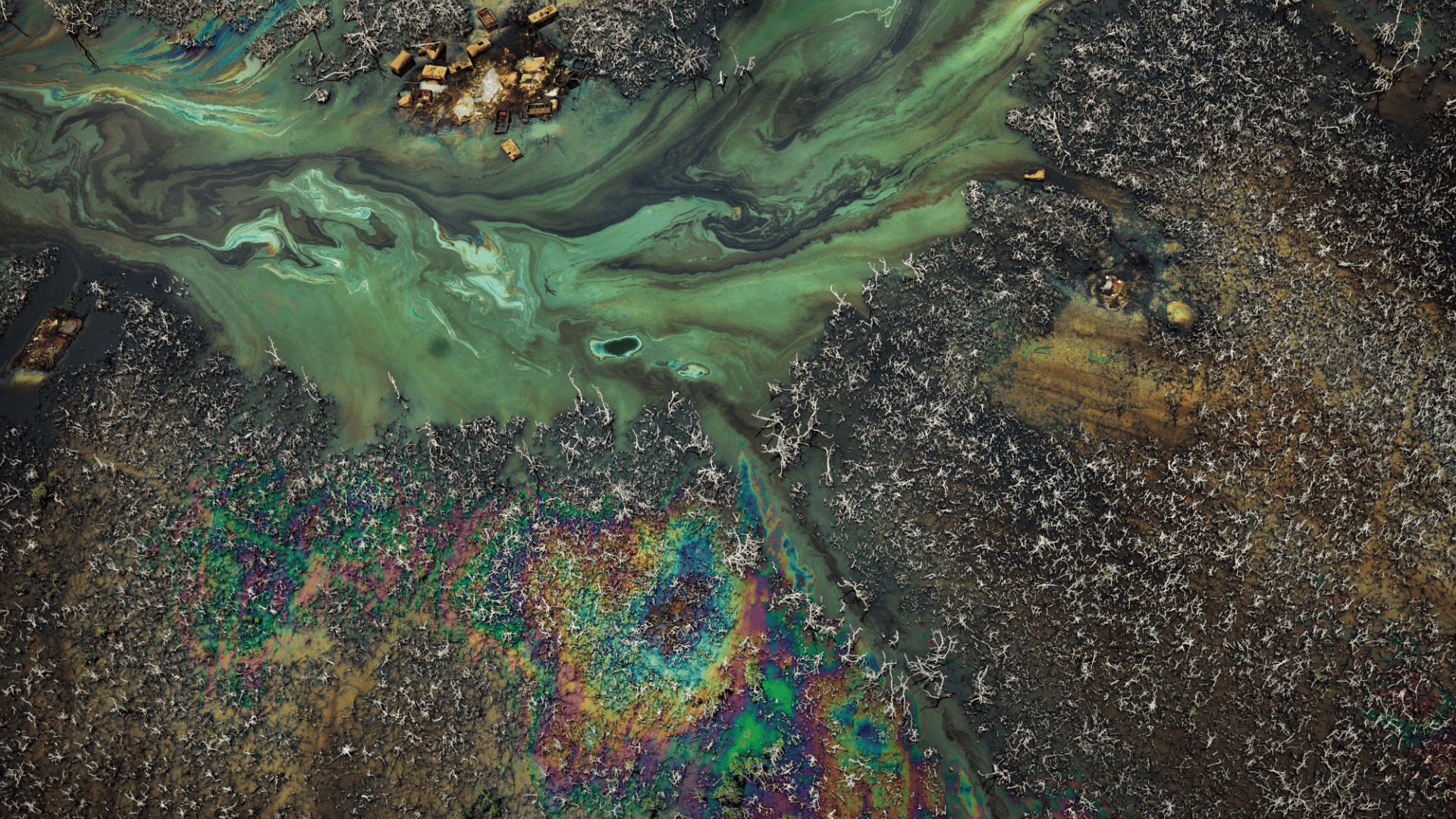

La nostra impronta sul pianeta attraverso la lente fotografica di Edward Burtynsky

Il fotografo canadese Edward Burtynsky ci porta in angoli del mondo che non riusciremmo a vedere con i nostri occhi, dove sono più profonde le ferite e le cicatrici che abbiamo inflitto come specie. Scatti che danno vita a dialoghi sulla via della transizione.

Stiamo cambiando il mondo. Niente di nuovo. È una frase che affonda le sue origini all’alba del rapporto del genere umano con il suolo, il mare, l’atmosfera e tutto quello che ci sta in mezzo. Da qualche decennio a questa parte, però, questo cambiamento ha assunto dimensioni globali. Quello che ci serve qui, nel posto in cui viviamo, ha origini lontane, produce trasformazioni profonde sull’habitat di aree del pianeta distanti dal nostro sguardo e dalla nostra attenzione.

È un fatto, è quello che accade, è la traiettoria disegnata dall’umanità: “Secoli fa, le persone sapevano da dove provenivano le pietre con cui si costruivano i muri delle loro città, il legno per i tetti delle case, il cibo con cui si nutrivano. Ci potevano essere dei prodotti esotici, come alcune spezie, ma per il resto la risposta era chiara a tutti. Noi, oggi non sappiamo rispondere: le fonti fossili con cui produciamo l’energia potrebbero provenire dagli Stati Uniti, dall’Arabia Saudita o dall’Azerbaigian. Non lo sappiamo”. Così il fotografo canadese Edward Burtynsky racconta come è iniziato il suo lavoro, intorno all’inizio degli anni Ottanta: usare la fotografia per “riconnetterci con la provenienza dei materiali che utilizziamo e collegarli con i mondi industriali che caratterizzano il nostro habitat, le nostre vite”.

Secoli fa, le persone sapevano da dove provenivano le pietre con cui si costruivano i muri delle loro città, il legno per i tetti delle case, il cibo con cui si nutrivano.

Chi è Edward Burtynsky

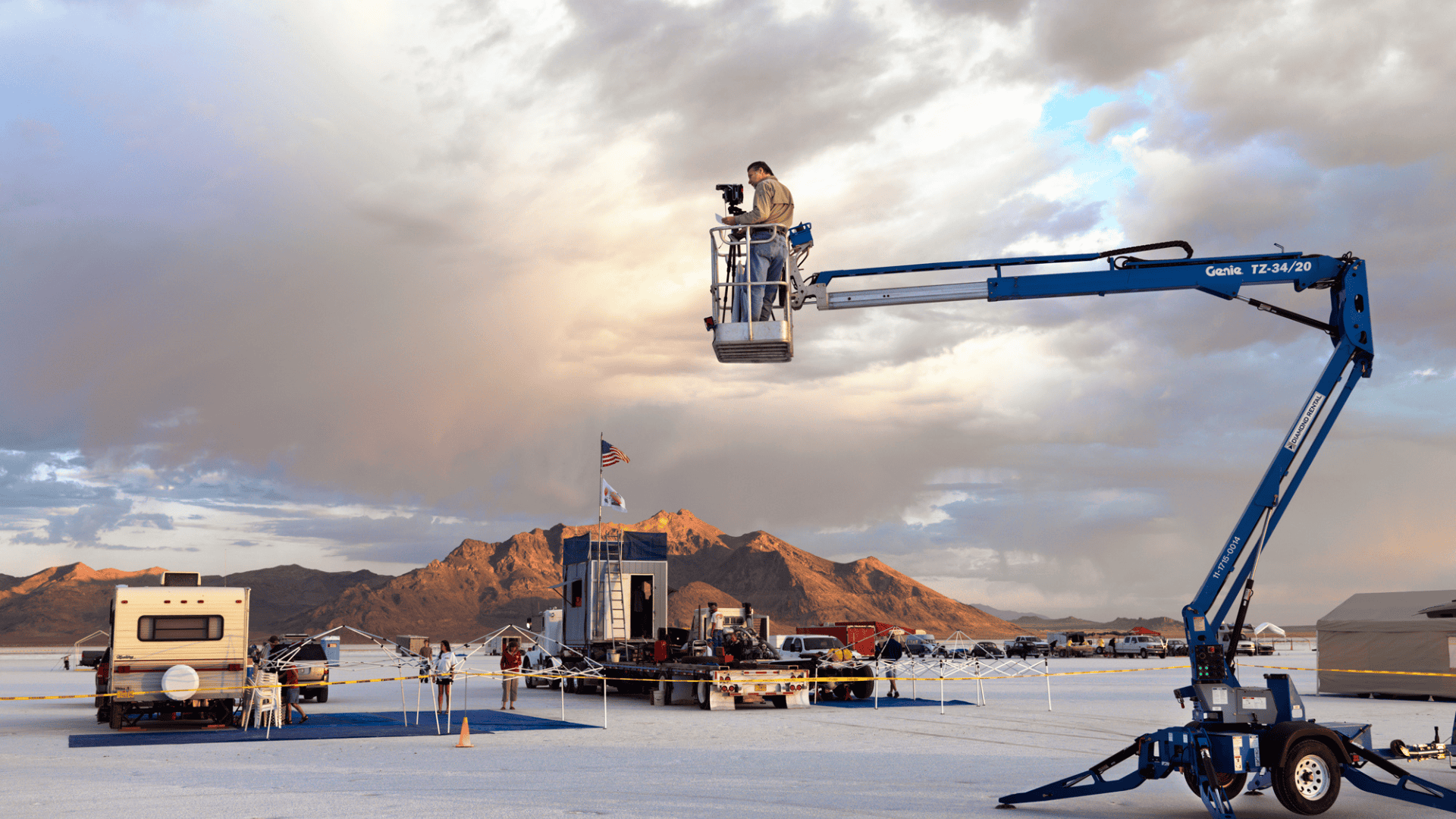

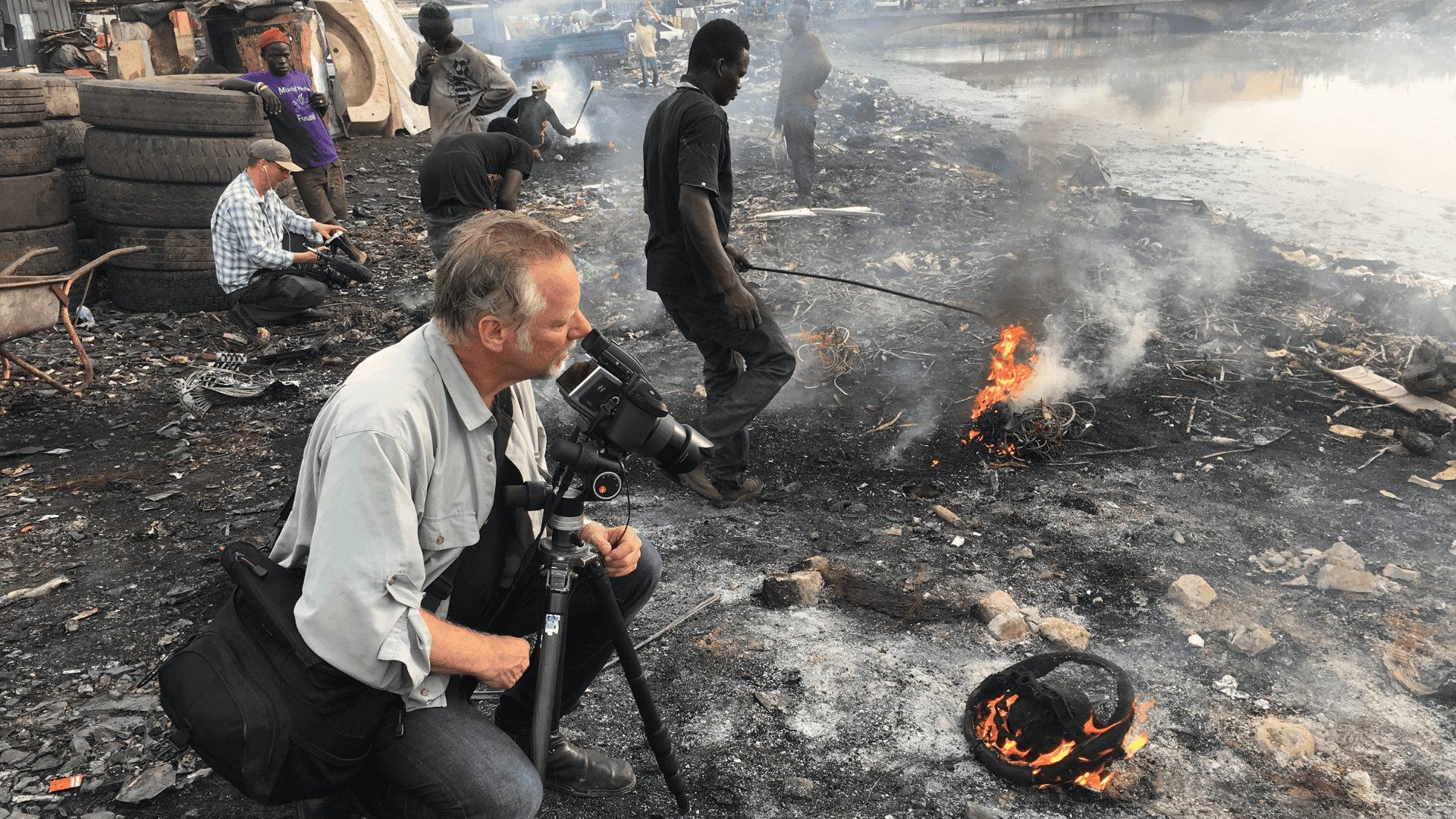

Burtynsky è oggi tra i più noti fotografi al mondo grazie anche a come, nel suo lavoro, la tecnica fotografica si fa, allo stesso tempo, metodo di indagine e strumento narrativo per portare le persone dentro il racconto della trasformazione dell’ambiente ad opera del genere umano.

Dalla fotografia scaturisce un’esperienza che non si potrebbe provare nemmeno se si andasse lì in prima persona a guardare dal vivo con i propri occhi.

Burtynsky racconta come il potente effetto che hanno le sue immagini sullo spettatore abbia molto a che fare con la sua intuizione di applicare la fotografia di grande formato, prima utilizzata principalmente a fini pubblicitari e commerciali, alla rappresentazione delle realtà industriali. Grazie alla dimensione della foto, ci si confronta prima con uno sguardo generale “in cui tutto appare nitido insieme, per poi notare i dettagli dell’immagine, così che all’improvviso le piccole cose in una grande fotografia acquistano significato”. Dall’insieme al particolare, come in un piano sequenza che ci avvicina verso i dettagli in cui si nascondono significati altrimenti inarrivabili.

“È un modo di vedere completamente diverso da come possiamo esplorare il mondo reale – spiega ancora Burtynsky. “Queste fotografie propongono un modo coinvolgente attraverso il quale stimolare la concentrazione degli spettatori e farli immergere nei luoghi fotografati. Ne scaturisce un’esperienza che non potrebbero mai realmente provare nemmeno se li portassi in quei posti, in quelle miniere o in quelle cave”.

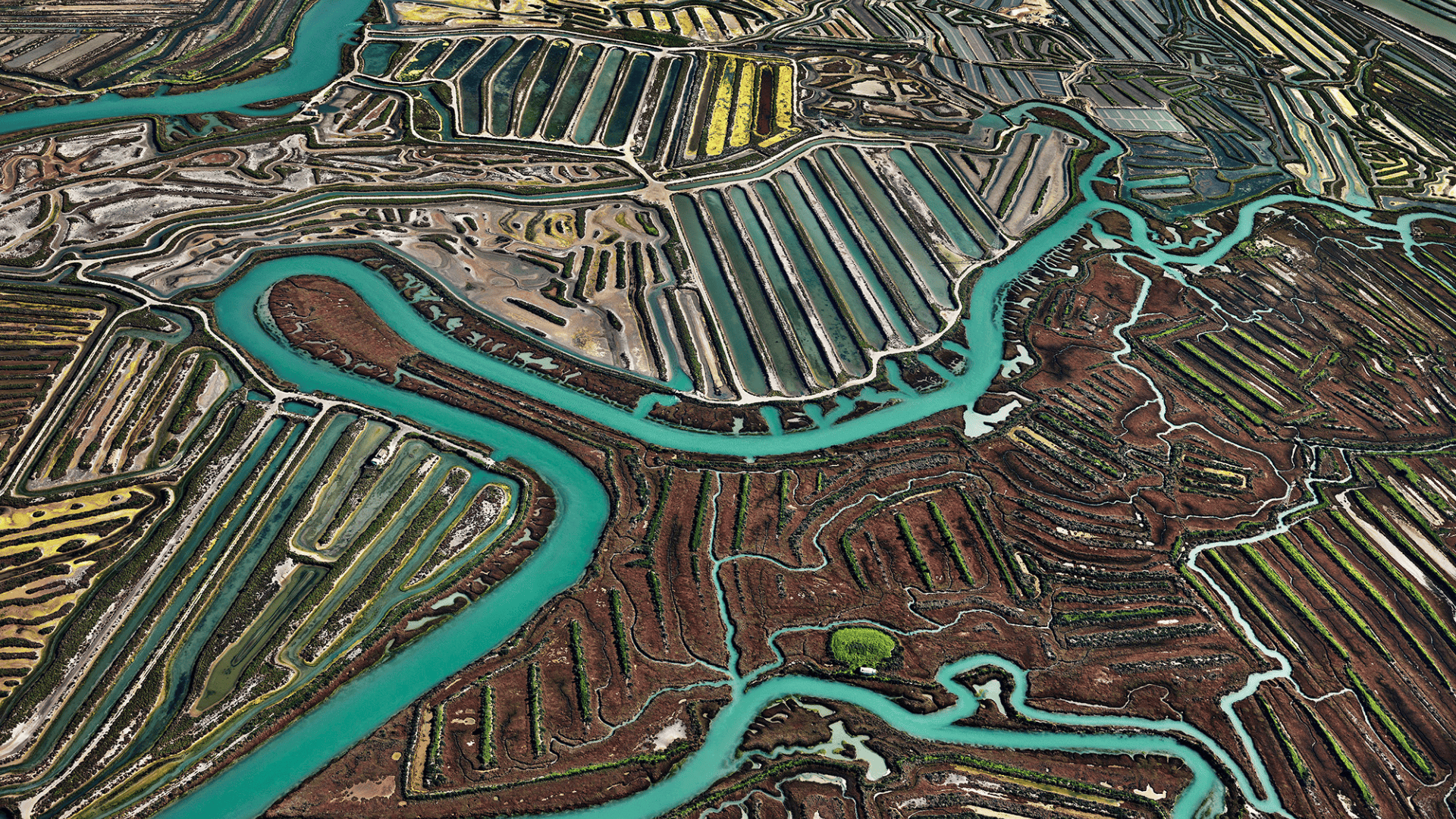

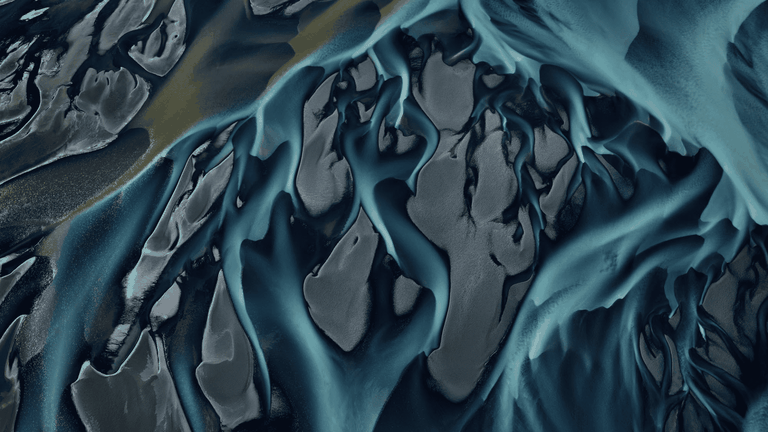

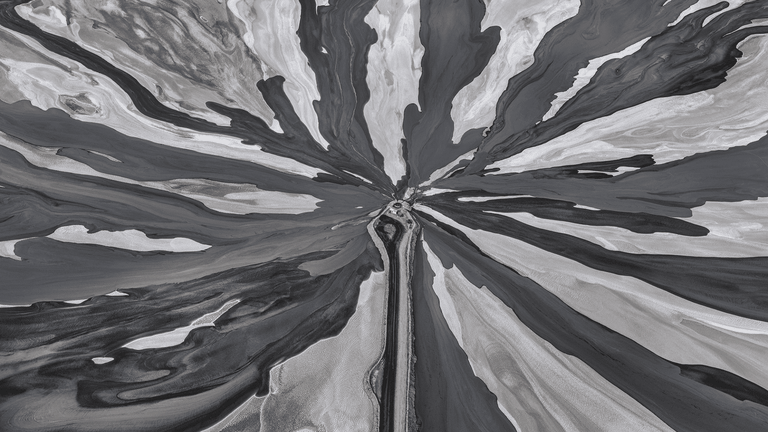

Guardando le fotografie, le parole di Burtynsky si mettono in azione, come è successo a M9, il Museo del Novecento di Mestre, che ha dedicato al fotografo canadese la più ampia antologica sulla sua intera carriera. Queste foto enormi seducono per quello che sembrano. Una danza di petali grigi sta aggrappata ad un gambo, che a guardare nei dettagli è un nastro trasportatore che riversa in uno stagno kimberlite, materiale di scarto dell’estrazione dei diamanti, a Kimberley in Sud Africa. Incastonate come conchiglie fossili nella roccia, le spirali striate di grigio e di rosso sono forme scolpite da macchine enormi che scavano, 350 metri sotto la città di Berezniki in Russia, un tunnel di tremila chilometri per l’estrazione del potassio. Linee rette puntano al centro dell’immagine e disegnano una forma irregolare che solo dopo la lettura della didascalia si riesce a identificare come l’impianto di estrazione del litio nel deserto di Atacama in Cile.

Il mondo attraverso la sua lente

Burtynsky è un fotografo, un artista, “un dispensatore di bellezza”, con le parole del curatore della mostra Marc Mayer. Le sue immagini sono innanzitutto belle e questa bellezza è la porta di accesso ad una questione che ci riguarda tutti: in che modo le nostre vite hanno trasformato, e stanno trasformando, il nostro habitat.

“Non manipolo mai le mie fotografie”, spiega Burtynsky. “Lo spettatore si trova di fronte a luoghi reali, e si domanda come possa un luogo assomigliare a quello che sta vedendo nella fotografia, perché è così estraneo al suo sguardo. Portare lo spettatore in mondi distanti, in una cava dove si staccano enormi blocchi di pietra, o nelle più grandi miniere di ferro al mondo dove ci sono camion con pneumatici alti tre metri e una capacità di carico di 400 tonnellate, credo sia un modo interessante per descrivere la misura in cui l’umanità sta prosciugando le risorse del Pianeta”.

Il litio per le batterie, il potassio per l’agricoltura, le distese di colza, le miniere di carbone, e altri innumerevoli impianti sparsi per i continenti. Il Pianeta raccontato dalle fotografie di Burtynsky fa i conti con l’impronta del genere umano, ecosistemi feriti in profondità attraverso un’azione che ha il senso del quotidiano, la minaccia della normalità e, forse proprio per questo, il racconto del fotografo si fa sempre più drammatico man mano che ci si addentra nei dettagli.

Le foto come un invito a riflettere su ciò che stiamo causando

“Io fotografo situazioni che abbiamo consapevolmente concesso. Abbiamo consapevolmente consentito alle aziende di compiere quelle attività: abbiamo concesso di abbattere quegli alberi, di scavare quelle miniere, di estrarre quei minerali in quella maniera. Noi abbiamo permesso ai nostri sistemi che queste cose avvenissero su larga scala per costruire le nostre città, produrre l’energia che usiamo, fornire riscaldamento per miliardi di persone, e se non per tutti, per il maggior numero possibile. I mondi che si vedono nelle fotografie sono intenzionali, e lo sono nella stessa misura in cui lo sono gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo, le auto che guidiamo, il mondo che viviamo. Le nostre vite si muovono nell’ambito di questa polarità per cui le cose che costruiamo sono conseguenza di una distruzione. Ora, questo atto creativo/distruttivo si compie su vasta scala. Io cerco solo di mostrare l’altro lato delle nostre vite. Questa fotografia è un invito a riflettere, non cerca di trovare risposte a un problema, ti sta solo dicendo che esiste”.

Un problema che ci proietta verso il futuro: se le foto di Burtynsky raccontano le trasformazioni che infliggiamo all’ambiente e agli ecosistemi per vivere le vite che viviamo, esiste, oggi, un modo per trasformare i nostri sistemi industriali e il nostro bisogno di benessere in maniera sostenibile, durevole e distribuita? Per provare a rispondere a questa domanda, stimolati dalle immagini di Burtynsky, il Cmcc con M9 – Museo del Novecento di Mestre, Università Ca’ Foscari Venezia e Nice – Centre for the environmental humanities ha realizzato una serie di dialoghi coinvolgendo scienziate e scienziati per approfondire tre temi specifici:

- l’energia e le diseguaglianze,

- l’uso del suolo e la distribuzione delle risorse,

- il destino delle città e dell’adattamento urbano.

“Trasformazioni” è una serie sul mondo che stiamo cambiando, tre episodi moderati da Cristina Nadotti con Enrica De Cian, Antonella Mazzone, Maria Vincenza Chiriacò, Daniele Brombal, Paola Mercogliano, Maria Chiara Pastore, disponibili su canale Youtube del Cmcc, su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e su tutte le piattaforme podcast.

Mauro Buonocore, autore di questa intervista, guida le attività di comunicazione e divulgazione scientifica della Fondazione Cmcc – Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, il centro di ricerca internazionale che studia l’interazione tra cambiamenti climatici e società.