È il testosterone a renderci maschi violenti e aggressivi? Forse, o forse è la società.

Possiamo raggiungere la parità di genere modificando le norme culturali o dobbiamo fare i conti con realtà biologiche, come il testosterone, che l’evoluzione ha inscritto nei nostri cervelli? Un confronto tra la psicologa Cordelia Fine e la biologa evoluzionista Carole Hooven si chiede se sia il testosterone a renderci maschi come vuole la società o se invece sia una questione di come veniamo cresciuti. L'articolo È il testosterone a renderci maschi violenti e aggressivi? Forse, o forse è la società. proviene da THE VISION.

È la biologia a determinare il nostro destino o è la società la causa dominante dei tratti maschili e femminili? In questo confronto tradotto da Aeon, la psicologa Cordelia Fine e la biologa evoluzionista Carole Hooven analizzano il complesso rapporto tra testosterone e comportamento umano. Fine sottolinea la variabilità, la flessibilità e il contesto, considerando il genere come un fenomeno plasmato sia dalle forze sociali che dagli ormoni; mentre, Hooven pone l’accento su schemi ricorrenti: pur riconoscendo l’influenza della cultura e delle differenze individuali, sostiene che è la biologia a spiegare perché certi comportamenti legati al genere persistano in diverse culture. In gioco, in questo dibattito, c’è il modo in cui comprendiamo noi stessi e organizziamo le nostre comunità. Possiamo raggiungere l’uguaglianza modificando le norme culturali, o dobbiamo fare i conti con realtà biologiche che l’evoluzione ha inscritto nei nostri cervelli? Leggendo, si nota come le due studiose interpretino le stesse prove attraverso cornici concettuali radicalmente diverse, mostrando perché le discussioni sulle differenze sessuali restino sia scientificamente complesse che politicamente delicate.

Cordelia Fine, psicologa:

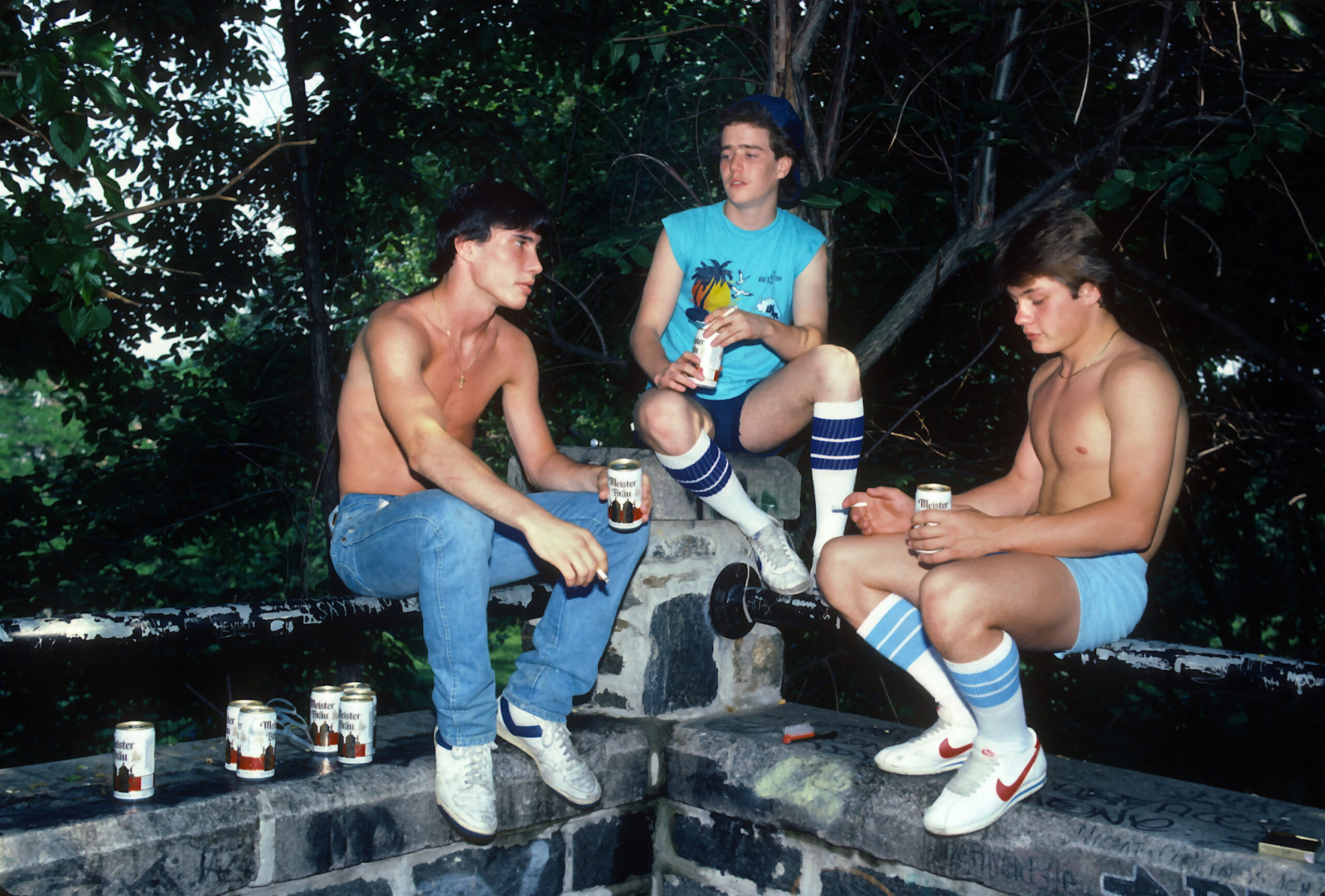

La propensione al rischio, la dominanza, la competizione aggressiva per lo status – molti di noi conoscono l’idea che questi tratti maschili siano in gran parte attribuibili al testosterone. Si pensi, ad esempio, a questa descrizione dell’ambiente pericoloso e dominato dagli uomini su una piattaforma petrolifera negli anni ’80, dove un lavoratore paragonava i suoi colleghi a “un branco di leoni”: “Il tipo che comandava era quello che riusciva, in sostanza, a sovrastare, a urlare più forte e a intimidire tutti gli altri. È così che funzionavano le cose qui, sulle piattaforme di perforazione e nella produzione. Quindi quelle persone arrivavano in cima, anche calpestando il corpo degli altri, in certi casi”.

Poi però qualcosa è cambiato. All’inizio degli anni ’90 l’azienda ha revisionato le proprie politiche e pratiche sulle piattaforme per migliorare la sicurezza e l’efficacia – e così facendo ha, involontariamente, creato un ambiente che ha “liberato” quegli uomini dalla necessità di esibire la propria mascolinità.

L’effetto inatteso è stato documentato dalle studiose di organizzazione Robin Ely e Debra Meyerson, che hanno osservato questo cambiamento su due piattaforme petrolifere offshore. Per la prima volta, i lavoratori hanno iniziato ad ammettere i propri limiti fisici, a riconoscere i propri errori, e a parlare delle proprie emozioni e di quelle altrui. Un meccanico di coperta ha spedito una cassetta di musica classica a casa per il neonato di un collega, dicendo: “È molto importante che i bambini ascoltino musica così. È molto rilassante”. Quando un ricercatore si è inclinato all’indietro sulla sedia durante una riunione, qualcuno gli ha detto gentilmente: “Non è sicuro”. Dopo l’11 settembre, gli uomini hanno mostrato apertamente la propria paura durante l’evacuazione. “Siamo un gruppo molto diverso ora rispetto a quando ci siamo messi insieme – persone più gentili, più pacate,” ha detto un operatore della produzione.

In nessun momento la strategia aziendale ha previsto la somministrazione di bloccanti degli androgeni per modificare i livelli di testosterone negli uomini. Ciò che è cambiato è stata la cultura organizzativa: l’attenzione è passata agli obiettivi collettivi, all’ammissione degli errori, all’apprendimento da essi e alla separazione tra competenza e machismo. Quando è stato chiesto loro di riflettere su cosa significasse “essere uomini”, i lavoratori hanno finito per descrivere la mascolinità in modi non stereotipati, spesso facendo riferimento a concetti come disponibilità, compassione e umiltà. Questo caso di studio fa parte di un solido insieme di prove che mi rende scettica sull’importanza attribuita al testosterone. Scettica, cioè, che questo ormone sia la causa principale delle numerose differenze di comportamento tra i generi che osserviamo negli esseri umani.

Facciamo un passo indietro e descriviamo quello che chiamo “Testosterone Rex”. È un’espressione ironica che uso per indicare l’idea seducente e apparentemente indistruttibile secondo cui uomini e donne hanno nature distinte, dovute in larga parte all’effetto basilare, potente, pervasivo e diretto del testosterone. In questa narrazione, la “T” diventa l’essenza ormonale e potente della mascolinità competitiva e amante del rischio. Il “Testosterone Rex” si presenta in molte forme. Il punto di partenza è quello che l’antropologa Sarah Blaffer Hrdy ha definito il paradigma della “femmina ritrosa” – l’idea che le asimmetrie nei costi della riproduzione tra femmine e maschi rendano i secondi più motivati dal successo riproduttivo. I maschi, potenzialmente, investono solo uno spermatozoo, mentre le femmine offrono un bell’ovulo maturo e, nei mammiferi, anche nutrimento e accudimento durante la gestazione e l’allattamento. Nel tempo evolutivo, ciò significherebbe che i maschi sviluppano tratti utili a combattere per l’accesso alle femmine e ad apparire più attraenti a quelle in cerca di un partner. Il testosterone fornisce sia i tratti fisici che quelli comportamentali. Ma questa popolare storia del “Testosterone Rex” è troppo semplicistica. Sia l’evoluzione che il testosterone permettono una varietà e una flessibilità dei ruoli sessuali molto più ampia di quanto si sia ritenuto – e soprattutto, di quanto si pensi comunemente – specie negli esseri umani.

Il concetto di “sistema di sviluppo” può aiutarci a comprendere questa flessibilità. L’idea è che gli esseri viventi non ereditano solo i geni, ma anche elementi ambientali, sociali e – nel nostro caso – culturali. Sono risorse ereditarie. L’evoluzione può “utilizzare” eredità stabili non genetiche, oltre a quelle genetiche, per assicurarsi che le strategie comportamentali si sviluppino e vengano trasmesse nel tempo. Prendiamo il topo della California, una specie in cui, in modo inusuale per i mammiferi, entrambi i genitori si prendono cura della prole. La tendenza dei padri a “riscaldare e pulire” i cuccioli è influenzata dal testosterone in modo interessante: la castrazione riduce le cure parentali, mentre la somministrazione di testosterone le ripristina. Inoltre, i figli cresciuti in una famiglia con un padre castrato e poco coinvolto tendono, a loro volta, a mostrare meno comportamenti di cura una volta diventati padri. Tutto ciò suggerisce che l’ambiente e l’esperienza di un organismo possano essere risorse ereditarie stabili, che contribuiscono allo sviluppo nel corso della vita di tratti adattivi.

Un aspetto unico dei sistemi di sviluppo umani è costituito dalle nostre ricche culture cumulative, che ereditiamo insieme ai nostri geni. Millenni di culture di genere, insieme alla nostra capacità evolutiva e senza pari di apprendimento sociale, possono aver ridotto la necessità che siano i geni a “trasportare” i tratti comportamentali legati al sesso. In alternativa, come ho suggerito insieme a John Dupré e Daphna Joel, questi tratti potrebbero stabilizzarsi attraverso norme che ci dicono cosa significa essere donna o uomo, e che vengono trasmesse di generazione in generazione. Se un topo maschio della California eredita costantemente un padre che lo accudisce, quella è una risorsa di sviluppo che non ha bisogno di essere inscritta nei geni. E se un uomo eredita sistematicamente una cultura di genere ricca, che gli fornisce ampie informazioni e istruzioni su come essere un uomo – insieme a una mente predisposta ad apprendere, interiorizzare e rafforzare quelle norme – allora c’è molto meno bisogno di meccanismi genetici per garantire lo sviluppo di tratti di genere, al di là della capacità neuronale di apprendere. Culture di questo tipo emergono in risposta alle pressioni di determinati tempi e luoghi nella nostra storia evolutiva – il che significa che possiamo e dobbiamo modificarle quando le circostanze lo richiedono, come abbiamo sempre fatto. Secondo la prospettiva dei sistemi di sviluppo, cambiare l’ambiente – cosa in cui gli esseri umani sono chiaramente esperti – può cambiare l’espressione dei comportamenti maschili e femminili, senza bisogno di millenni di lento cambiamento genetico.

Tutto questo indica che il testosterone non è “l’essenza” della mascolinità. Il mio bersaglio non è l’idea rozza e palesemente falsa che tutti gli uomini siano fatti in un modo e tutte le donne in un altro. È la convinzione che, in mezzo al rumore delle differenze individuali, si possa estrarre una “natura maschile” che sia in qualche modo naturale, immutabile e guidata dal testosterone.

Questo significa forse che penso che gli esseri umani non siano affatto influenzati dagli ormoni, incluso il testosterone? Ovviamente no. Ma anche negli animali non umani il testosterone è solo una variabile all’interno di un sistema complesso, uno dei tanti fattori che influenzano le decisioni di un animale. Il contesto sociale e l’esperienza possono sovrascrivere l’influenza della T sul comportamento, o addirittura sostituirne l’assenza. Inoltre, la T risponde ai contesti e alle situazioni, aiutandoci ad adattarci. Questo significa che la quantità di T in un corpo, e il modo in cui il corpo reagisce a essa, sono intrecciati inestricabilmente con la storia e l’esperienza individuale – compresa, nel nostro caso, l’influenza delle norme di genere.

Nella mia visione, il genere e le altre costruzioni sociali non sono un’alternativa ai meccanismi interni della selezione sessuale come gli ormoni; sono meccanismi aggiuntivi, e spesso agiscono insieme. Se la nostra cultura ci dice che l’onore di un uomo è tutto, allora il testosterone di un uomo aumenterà quando viene insultato da uno sconosciuto. Ma se è stato cresciuto con norme maschili diverse, i suoi livelli di testosterone potrebbero rimanere invariati. Se la cura diretta dei figli è una norma, più uomini saranno attivamente coinvolti nell’accudimento dei bambini piccoli – un’attività associata a un calo dei livelli di testosterone.

Il sesso, certamente, ci aiuta a capire perché, tra le specie, alcune differenze sessuali siano più comuni di altre. Ma la diversità dei ruoli sessuali è un fatto altrettanto saliente. Questa diversità riflette le tante soluzioni che l’evoluzione ha trovato per aiutare le specie a riprodursi – soluzioni che, negli esseri umani, includono capacità come la cooperazione, l’apprendimento sociale e la trasmissione culturale tra generazioni.

Il testosterone e altri ormoni ci aiutano ad adattarci a condizioni e contesti. Ma l’eccezionalità umana va ben oltre le “norme culturali [che] possono modificare come si esprimono le predisposizioni comportamentali”, o la riflessione su “impulsi biologici”. Qualsiasi spiegazione scientifica delle differenze di comportamento tra i sessi deve prendere sul serio l’idea che, a differenza di ogni altro mammifero, noi abbiamo evoluto la capacità di costruire socialmente i ruoli di genere.

Prendiamo alcuni esempi: perché la violenza maschile contro le donne è rara tra i Pigmei Aka? Perché i combattimenti tra adolescenti dello stesso sesso sono otto volte più comuni tra i ragazzi in alcuni paesi a basso reddito (come Tunisia e Suriname), ma ugualmente diffusi tra ragazzi e ragazze in altri (come Tonga e Ghana)? Perché solo il 4% dei maschi svedesi segue una traiettoria evolutiva che porta al crimine violento, mentre il restante 96% no?

Queste sono le domande che dovremmo porci se vogliamo davvero affrontare la violenza maschile. T-Rex non ci aiuterà a trovare le risposte.

Potrei continuare, ma so che tu, Carole, hai una posizione molto diversa. Ti ringrazio per essere disposta a esplorare insieme i nostri disaccordi. Le divergenze su questo tema vengono spesso attribuite a motivazioni politiche, ma secondo me hanno molto più a che fare con i modelli concettuali con cui si interpreta l’evidenza.

Carole Hooven, biologa evoluzionista:

Cordelia, tu presenti l’idea che il testosterone spieghi molte delle differenze sessuali negli esseri umani come se fosse un “T-Rex”: un dinosauro che sbaglia tutto e che dovrebbe estinguersi, per non farsi mai più vedere. Concordo sul fatto che il T-Rex sia una creatura complessa; ma ha anche molti momenti di lucidità in cui coglie correttamente l’essenza della scienza.

Siamo d’accordo su diverse cose – come il valore dell’autonomia riproduttiva, un mondo libero dalla minaccia della violenza maschile e la flessibilità nell’espressione di genere. Concordo anche sul fatto che l’ambiente abbia un’influenza profonda sul comportamento. Io – come ogni altro biologo – non credo che le differenze sessuali nel comportamento siano immutabili o invarianti, né che il testosterone possa creare delle “essenze” o “nature” sessuate che separino i comportamenti maschili e femminili in due categorie nette. Le nostre divergenze sostanziali riguardano l’origine di queste differenze. Tu consideri il testosterone una variabile all’interno del complesso sistema del comportamento umano. Io vedo prove inequivocabili che esso possa spiegare alcune delle grandi – e molto influenti – differenze tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda la psicologia sessuale e l’aggressività.

Torniamo al caso studio degli uomini sulla piattaforma petrolifera. Le autrici hanno descritto il cambiamento nei comportamenti tipicamente maschili, innescato da nuove politiche aziendali, come un “disfare il genere”. Se questi comportamenti fossero davvero il risultato di forze evolutive, con il testosterone a eseguire i loro ordini, allora il “genere” dovrebbe resistere a essere disfatto. Come avrebbero potuto quegli uomini addolcirsi così tanto, senza assumere bloccanti ormonali? Sembrerebbe una prova molto forte contro le mie affermazioni. Dovrei forse gettare la spugna?

Ebbene, no. I cambiamenti sul posto di lavoro nelle piattaforme petrolifere hanno ridotto i comportamenti stereotipicamente maschili negli uomini; ma ciò non smentisce l’idea che le differenze tra i generi in tratti come l’aggressività abbiano origine in differenze biologiche ereditarie. Quello che cerco di spiegare non è se la cultura influenzi l’aggressività negli uomini, ma perché, attraverso le culture, gli uomini siano più aggressivi delle donne fin dall’inizio. È un modello che varia nella forma e nell’intensità, ma raramente si inverte. Per articolare meglio la mia visione, dovrei dire qualche parola sulla selezione sessuale – una forma di selezione naturale in cui i tratti che aiutano gli animali ad attrarre un partner e riprodursi vengono trasmessi con maggiore frequenza alle generazioni future. I maschi tendono a ottenere ricompense riproduttive maggiori dal successo nella competizione per l’accoppiamento. Questo significa che la selezione sessuale tende a essere più forte nei maschi, anche se agisce anche sulle femmine. Ciò porta all’evoluzione, nei maschi, di tratti più pronunciati che favoriscono la competizione per il partner, come colori più brillanti, corpi più forti o una maggiore propensione all’aggressività. Quindi, per quanto riguarda le differenze comportamentali tra i sessi, il testosterone non è semplicemente una variabile all’interno di un sistema complesso; al contrario, le sue azioni, modellate dalla selezione sessuale, sono spesso i fattori chiave.

Questo non significa che gli uomini passino la vita a cercare di massacrarsi a vicenda. Tutti gli animali usano l’aggressività con giudizio, ma ciò dipende dai costi e benefici per ciascun individuo in un determinato ambiente. E lo stesso vale per noi. Negli esseri umani – che potremmo definire debolmente poliginici – le inclinazioni individuali all’aggressività variano molto, ma i maschi mostrano comunque una propensione maggiore. Basta una certa quantità di alcol, una cultura fondata sull’onore, il tipo giusto di minaccia o un facile accesso alle armi, e tale propensione verrà fuori.

Cordelia, il tuo lavoro sottolinea gli effetti indiretti del testosterone sul comportamento, tramite i cambiamenti corporei e la socializzazione di genere. Per esempio, livelli tipici maschili di testosterone producono un corpo grande, forte e con un pene, che poi influenza il modo in cui gli altri ti trattano – aspettandosi comportamenti “maschili”, conferendoti status sociale o accesso al cibo o a potenziali partner. Queste esperienze, a loro volta, plasmano la psicologia e lo sviluppo cerebrale, interagendo in modo reciproco con il testosterone.

Tutto questo è vero; ma è perfettamente coerente con le solide evidenze scientifiche secondo cui il testosterone ha anche un effetto diretto e profondamente significativo sul comportamento attraverso il cervello – un’idea che tu critichi con forza. Ma la selezione sessuale non avrebbe scolpito maschi con corpi più grandi e forti se non avesse anche selezionato tratti psicologici che sfruttassero quella forza per portare lo sperma all’ovulo.

Il testosterone è ciò che coordina la produzione di sperma con i complessi tratti fisici e psicologici necessari per far arrivare lo sperma all’ovulo e, quando vantaggioso, per investire nella partner e nella prole. Negli uomini, il testosterone guida lo sviluppo dei tratti riproduttivi primari come gli organi genitali e dei caratteri sessuali secondari come la muscolatura e la voce profonda. L’ormone è perfettamente posizionato per “informare” il cervello su ciò che il corpo sta facendo – ad esempio se sta producendo sperma o se ci sono femmine fertili disponibili, così che il maschio sia motivato ad agire quando questo comporta vantaggi genetici.

Ovviamente il testosterone non è l’essenza della mascolinità. E ovviamente non è l’unico fattore che guida le decisioni comportamentali, né negli esseri umani né negli altri animali. Innumerevoli fattori interagenti – come la salute, lo stato civile, le leggi locali – influenzano le nostre decisioni, per esempio se reagire con un pugno a un insulto. Tuttavia, tra tutti questi fattori fisici, sociali e psicologici, gli uomini hanno più probabilità di comportarsi in modo violento. La cultura gioca sicuramente un ruolo, ma non si può negare che gli esseri umani non siano gli unici animali in cui i maschi sono più aggressivi delle femmine, e che il testosterone sia, almeno, fortemente associato a questi schemi. Tutto ciò, soprattutto se inserito nel contesto della selezione sessuale, implica che il testosterone sia un attore chiave nelle differenze tra i sessi negli esseri umani.

Se, come credo, il testosterone contribuisce a spiegare alcune importanti differenze tra i sessi, ciò non dovrebbe scoraggiarci dal perseguire una società più sicura e giusta. La soluzione sta nel fare leva sulla potenza della cultura, non nel modificare geni e ormoni. Essere aperti alle prove più solide e imparare tutto ciò che possiamo su come geni e ambiente interagiscono per produrre il comportamento non può che essere d’aiuto.

Ci sono molte complessità nel modo in cui la selezione sessuale e il testosterone modellano le differenze sessuali negli esseri umani. L’endocrinologia comportamentale e la teoria evoluzionistica offrono strumenti potenti e collaudati per comprenderlo. Ma ciò non giustifica l’eliminazione totale delle versioni più sensate del T-Rex. Manteniamone in vita una versione ragionevole.

Questo articolo è una versione ridotta dell’originale ed stato tradotto da Aeon

L'articolo È il testosterone a renderci maschi violenti e aggressivi? Forse, o forse è la società. proviene da THE VISION.