Virginia Woolf était-elle vraiment une journaliste écrivaine engagée ?

Selon son mari, « Virginia Woolf ne se souciait pas vraiment de politique ». Une réputation erronée que l’autrice a traîné de longues années.

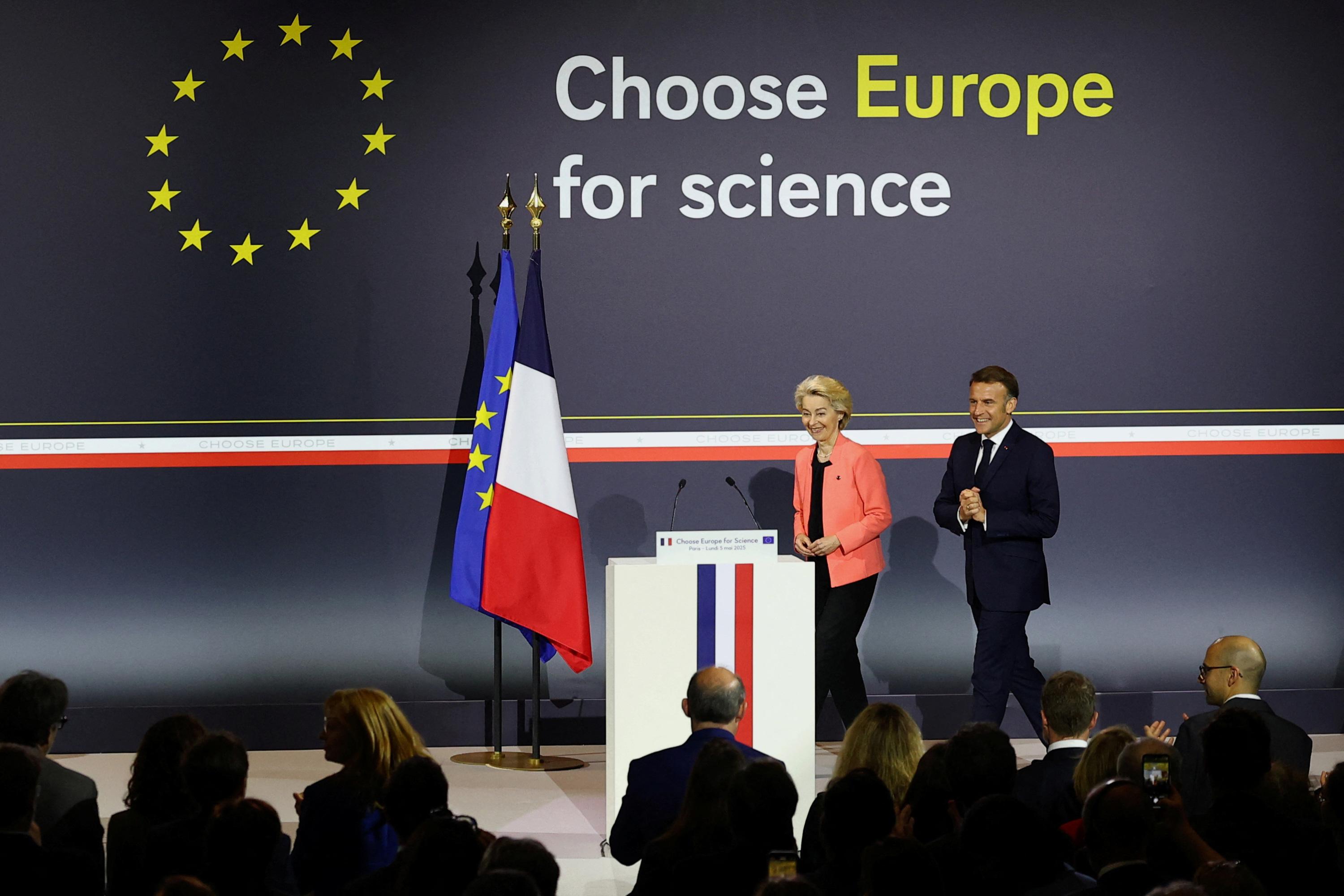

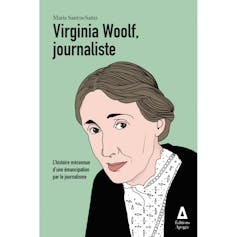

Aujourd’hui perçue comme une icône féministe, Virginia Woolf a longtemps été considérée comme apolitique. Dans Virginia Woolf, journaliste. L’histoire méconnue d’une émancipation par le journalisme, Maria Santos-Sainz, éclaire cette question. Extraits.

On peut regretter que l’activité journalistique de Virginia Woolf ait été reléguée au second plan, notamment ses articles explicitement plus politiques écrits à partir de 1936. Tout cela témoigne d’un bouleversement provoqué, d’abord, par la guerre d’Espagne, où elle exprime son soutien aux républicains, puis par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, quand elle s’attaque au nazisme. Cette période est propice à des écrits journalistiques plus politisés et elle choisit des médias engagés.

L’écrivaine a publié « Pourquoi l’art suit la politique aujourd’hui » dans le journal communiste américain Daily Worker en 1936, « Considérations sur la paix en temps de guerre » dans le magazine progressiste new-yorkais The New Republic, en 1940, et la même année, « La tour penchée » dans la revue de gauche britannique Folios of New Writing. Pour comprendre ce tournant engagé opéré dans ses écrits journalistiques, il faut la resituer dans un environnement hautement politisé. D’abord, en raison du contexte de l’époque et du cercle d’intellectuels qu’elle fréquente.

La romancière raconte dans l’article « Considérations sur la paix en temps de guerre » sa propre expérience de la seconde guerre mondiale sous la menace des bombes. Avec une analyse originale, l’écrivaine établit également un lien entre militarisation et guerre, ces deux phénomènes étant les conséquences du patriarcat et de la masculinité. Cet article fait écho à son essai Trois Guinées où elle affirme que « la guerre est une fiction masculine grotesque » et qualifie le patriotisme d’« émotion vulgaire » :

« […] En tant que femme, je n’ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire aucun pays. Mon pays à moi, femme, c’est le monde entier ».

La romancière rapproche également les combats du mouvement féministe de ceux de la lutte antifasciste :

« Elles luttaient contre la tyrannie du patriarcat, comme vous luttez contre la tyrannie fasciste. Ainsi nous menons la même lutte qu’ont menée nos mères et nos grands-mères. »

Virginia Woolf a été la première intellectuelle à démêler les rapports entre le militarisme, le bellicisme incarné par le fascisme et le système patriarcal. En 1940, elle est très déterminée dans ses écrits à empêcher la guerre :

« Et par quels moyens ? D’une manière générale, en protégeant les droits de l’individu, en vous opposant à la dictature, en garantissant l’idéal démocratique : des chances égales pour chacun. »

Virginia Woolf incarne le rôle d’une écrivaine, journaliste engagée, dans sa position anti-belliciste et antifasciste, pour la défense de la démocratie. Mais l’après-guerre, l’écrivaine ne la verra pas.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Son dernier essai journalistique « La tour penchée », publié dans les Folios of New Writing en octobre de 1940, elle défend l’idée selon laquelle il faut s’engager sur le plan politique. C’est l’un des écrits journalistiques les plus théoriques et politiques de Virginia Woolf. L’écrivaine analyse le combat pour le pacifisme, selon une perspective historique. Elle critique certains écrivains du XIXe siècle qui se sont réfugiés dans un silence face à la politique et aux guerres. Son message est clair : elle incite les écrivains et les artistes à s’engager.

La politique est très présente dans la vie de Virginia Woolf, tout comme la littérature, qui englobe presque tout. Ensuite, son mari est membre du Parti travailliste, secrétaire du comité consultatif sur les questions internationales. Bien qu’elle se soit engagée tout au long de sa vie pour plusieurs causes, elle n’a cependant jamais figuré parmi les écrivains engagés ou politisés. Pourtant, certains de ses essais et articles ont de la force politique quand ils s’attaquent aux structures du pouvoir, notamment au système patriarcal ainsi qu’aux incertitudes liées au genre et aux inégalités du système des classes sociales en Angleterre. Malgré ses conférences et ses articles très orientés idéologiquement, en faveur de la cause féministe, du pacifisme mais aussi contre le fascisme, l’écrivaine journaliste a échappé à cette classification.

Virginia Woolf, une « propagandiste infructueuse » ?

Ce virage dans son parcours de journaliste exprime l’orientation plus idéologique de ses écrits. De nombreuses études consacrées à l’écrivaine se concentrent uniquement sur sa dimension fictionnelle, sans développer ses convictions politiques. Par exemple, dans un ouvrage d’un chercheur de l’université de Chicago, celui-ci souligne qu’elle s’est concentrée principalement sur sa relation à son art de romancière et qu’en tant qu’écrivaine politique, Virginia Woolf était un échec :

« Quand elle a cessé de placer l’art avant la politique, elle est devenue une simple propagandiste infructueuse. »

La littérature passe avant la politique. Mis à part l’analyse de Clara Jones, Virginia Woolf. Ambivalent Activist, ouvrage paru seulement en Angleterre, peu de livres mettent l’accent sur la dimension politique de son œuvre. Le livre se penche sur la participation politique et sociale de la romancière en accordant une attention particulière à son activisme. À l’âge de 22 ans, elle a été bénévole pendant deux ans à la Morley College, une école de formation pour la classe ouvrière. Elle a ensuite milité pour le droit de vote des femmes, et plus tard la romancière a été une proche de l’association antifasciste Artists International Association, dans laquelle milite sa sœur, Vanessa Bell, ainsi que son beau-frère, Duncan Grant.

Le succès de son œuvre romanesque l’a confinée à la sphère littéraire, sans prêter attention aux combats politiques qu’elle a menés. L’occultation de cette dimension est en partie motivée par les commentaires de son entourage. Leonard Woolf, son mari, a écrit qu’elle était « l’animal le moins politique qui ait vécu depuis qu’Aristote a inventé la définition ». Quentin Bell, son neveu et biographe, lui a consacré à peine une poignée de pages dans sa biographie en deux volumes. Il a remarqué que jusqu’en 1934 – elle avait alors 52 ans –, « Virginia ne se souciait pas vraiment de politique ».

Ces jugements méritent d’être revisités, car elle a soutenu des combats importants, notamment à la fin de sa vie pendant la guerre, même si elle s’est davantage engagée par sa plume que par ses actes. Cette image « du refus de la politique » a également été renforcée par certains passages de sa correspondance, où l’on peut apprécier à quel point elle rejette la politique conventionnelle des partis et les politiciens qu’elle considère comme inintéressants, ennuyeux.

Dans l’entrée de son journal intime en date du 3 juin 1938, elle note cette confidence : « Je suis vraiment heureuse que le Times m’ait décrite comme “le pamphlétaire le plus brillant de toute l’Angleterre” et qu’il dise que mon livre Trois Guinées doit entrer dans l’histoire “même s’il est peu sérieusement considéré”. »

De nombreux articles et essais théoriques de Virginia Woolf s’inscrivent dans un contexte social, politique et économique. Aujourd’hui, elle est revisitée comme une icône du féminisme autant que Simone de Beauvoir, surtout dans les jeunes générations. On peut même avoir une lecture « queer » de son roman avant-gardiste Orlando (1928), dont le personnage change de sexe au milieu de l’histoire et qui revendique l’identité comme objet politique. Sa modernité, sa façon si contemporaine de penser la question du genre et de l’identité, son idéologie anti-patriarcale restent d’une grande actualité en raison de leur portée politique.

Si l’on fait l’inventaire de ses derniers articles à l’aube de la Seconde Guerre mondiale et pendant le conflit, on peut constater qu’elle participe activement au débat public. Elle utilise son autorité journalistique pour influencer et mobiliser l’opinion publique, notamment américaine, pays où sont publiés certains de ses articles les plus engagés. La presse est un rouage de la démocratie qui permet à Virginia Woolf de contribuer à la vie politique pendant une période charnière. Elle s’approprie le modèle d’un journalisme critique, qui prend position pour éclairer le peuple. Même si sa pratique journalistique correspond à un modèle « fondé sur une forte dimension littéraire et une revendication de la subjectivité critique », le contexte socio-historique des années 1936 jusqu’à 1941 se prête à l’engagement. Et Virginia Woolf s’engage.

Extraits de Virginia Woolf, journaliste. L’'histoire méconnue d’une émancipation par le journalisme, de Maria Santos-Sainz, éditions Apogée, 2025.![]()

María Santos-Sainz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/05/05/1200x680-sc-whatsapp-image-2025-05-05-at-18-11-34-681918e87d80f091878339.webp?#)

/2025/05/05/histoire-des-enregistrements-audios-du-nazi-klaus-barbie-devoiles-6819204b6b06f621995979.jpg?#)

/2025/05/05/recherche-l-universite-d-aix-marseille-sur-le-point-d-accueillir-des-chercheurs-americains-68191b510f834065720798.jpg?#)