Soigner ou tuer : petite visite dans les dangereux jardins de plantes à poisons

Hortensias, lauriers-roses, jonquilles… Les plantes toxiques nous entourent, sans que l’on en ait toujours conscience. Mais certaines le sont plus que d’autres, comme celles cultivées au château d’Alnwick.

**Si magnifiques soient-elles, les fleurs qui ornent le jardin de la duchesse de Northumberland ne sont pas inoffensives. Il en est mêmes certaines dont il vaut mieux s’abstenir de humer le parfum, pour éviter de perdre connaissance. Les plantes qui poussent en ces lieux sont en effet toutes vénéneuses. Un étrange (et dangereux) jardin, que nous invite à découvrir Prudence Gibson.

———————–**

Toutes les plantes ne sont pas nos amies. Toutes ne sont pas bienveillantes. Je le sais, car j’ai étudié l’histoire des jardins de plantes toxiques. J’en ai même créé un, modeste, à côté de ma maison, dans la banlieue de Sidney.

Le concept de « jardin des poisons » trouve son origine aux XVIe et XVIIe siècles : il découle des jardins d’herboristes ou d’apothicaires, dans lesquels médecins et moines cultivaient des plantes médicinales. À ceci près qu’un tel jardin ne contient que des plantes à poisons, capables, selon la quantité ingérée, de tuer un être humain…

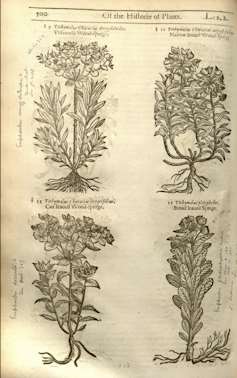

À l’époque où les premiers jardins toxiques ont commencé à être cultivés, d’épais ouvrages de référence sur les plantes médicinales étaient publiés, tels le monumental The Herball (1597), de John Gerard, qui couvre aussi bien les plantes anglaises que les espèces exotiques ramenées du « Nouveau Monde » (des îles caribéennes colonisées, notamment). Dans ces jardins médicinaux, certaines parcelles étaient aussi parfois dédiées aux plantes carnivores ou aquatiques.

Fondé en 1545 par les Médicis, le Jardin botanique de Padoue, qui existe encore aujourd’hui, abritait également des plantes toxiques. De tels jardins servaient non seulement à des fins d’éducation botanique, d’étude de l’histoire naturelle et de la médecine, mais aussi de lieux de spectacle, d’endroits propices aux mystères. Et des mystères, il y en avait beaucoup dans l’Italie et la France des XVIe et XVIIe siècles, où les petits commerces de poisons prospéraient, souvent tenus par des femmes. L’une des plus célèbres fournisseuses de poisons de Paris fut Catherine Monvoisin, jugée et exécutée en 1680 pour avoir participé à un complot meurtrier.

Si la plupart des plantes vénéneuses sont dangereuses, elles ont aussi des vertus curatives. Elles sont à la fois le remède et le poison, selon la dose. Le fameux pharmakon du philosophe grec Platon. Le tout est de connaître ces seuils…

En hommage à la tradition médiévale, mon jardin des poisons est cultivé sur un parterre circulaire, que j’ai surélevé pour qu’il soit à hauteur de hanche. Au cas où vous vous poseriez la question, il n’y a rien d’illégal à cultiver des plantes riches en composés toxiques. Beaucoup d’appartements et de jardins en abritent. Les fleuristes vendent des par exemple des Dieffenbachia (ou « canne des muets »), même si en consommer les feuilles peut faire enfler la langue, entraver la parole, voire provoquer une asphyxie mortelle. On trouve aussi dans les magasins de fleurs des azalées, alors même que toute la plante est toxique, et que sa consommation peut entraîner nausées, vomissements, ou même décès, si elle est ingérée en grande quantité.

Je possède moi-même ces deux végétaux, mais la vedette de mon jardin, qui trône en son centre, s’appelle Brugmansia, ou trompette des anges. Il s’agit d’un arbuste luxuriant de la famille des solanacées, aux fleurs en forme de cloches suspendues, d’une envoûtante beauté.

Si elle est consommée, la brugmansia induit des hallucinations ; ingérer ses feuilles et graines peut provoquer confusion, tachycardie, paralysie, tremblements… voire le décès. Sa cousine, la célèbre – et très toxique – datura, est quant à elle surnommée « trompette du diable ».

La jusquiame, autre solanacée hautement toxique, n’a pas encore fleuri chez moi. Ses feuilles sont vert sombre, presque de la couleur du houx. À faibles doses, elle soulage les vomissements. Mon armoise, aux feuilles semblables à du persil plat, est quant à elle connue pour traiter les troubles digestifs et menstruels, lorsqu’utilisée en très petites quantités.

L’hellébore, commune dans les aménagements urbains en Australie, est résistante et produit de splendides fleurs pourpres. On lui a attribué des vertus pour traiter certains troubles mentaux, mais elle peut s’avérer toxique en cas de surdose. La mienne donne des fleurs crème. Enfin, j’ai aussi planté de l’absinthe, dont les huiles toxiques sont censées repousser les moustiques. Je suis curieuse de voir comment toutes ces plantes vont coexister dans un même parterre.

Ce jardin de poisons agit comme une piqûre de rappel, pour moi et pour mes proches. Il nous aide à nous souvenir que les plantes ne sont pas toujours « bonnes », et qu’elles doivent nous inspirer un absolu respect, mêlé d’un soupçon de crainte.

Le jardin le plus toxique du monde

La duchesse de Northumberland, Jane Percy, connaît bien les poisons : elle a fondé le jardin de plantes toxiques le plus célèbre au monde. Situé sous les murs du château d’Alnwick, sur la côte nord-est de l’Angleterre, ce jardin contient un grand nombre de plantes mortelles.

S’il attire chaque année des centaines de milliers de touristes, hors des créneaux de visite, ses grilles sont closes, et les mesures de sécurité, renforcées. Les visites elles-mêmes ne se font qu’encadrées par des gardes.

Une centaine de plantes toxiques y sont cultivées, parmi lesquelles la ciguë, la digitale à poils urticants ou la berce du Caucase, dont le contact peut brûler la peau. On y trouve aussi la belladone, trompeusement semblable au chèvrefeuille, dont les baies noires et brillantes si appétissantes sont fatales en cas d’ingestion. L’aconit, ou tue-loup, avec ses jolies fleurs violettes, est l’un des végétaux les plus mortels du jardin – ses racines toxiques affectent le cœur et le système nerveux. Mais la plante la plus dangereuse de ces lieux est peut-être le ricin, dont est tirée l’huile de ricin – utilisé en médecine traditionnelle comme purgatif, ainsi que comme réactif dans l’industrie chimique – et la ricine, un dangereux poison. La duchesse cultive aussi du cannabis, dans une cage verrouillée (elle dispose pour cela d’un permis spécialement délivré – en France aussi, la culture du cannabis est interdite, ndlr).

Lorsque je l’ai rencontrée en août 2024, Jane Percy venait d’acquérir sa première plante toxique australienne : le gympie-gympie (Dendrocnide moroides), surnommé « reine des orties » ou « plante aux suicides », en raison de la douleur insoutenable que procure son infernale piqûre.

La duchesse et moi avons discuté du paradoxe soigner/tuer. Les gens n’ont pas forcément conscience que la consommation de certains végétaux peut rendre gravement malade, voire tuer, si la dose est inappropriée. Et il n’est même pas toujours nécessaire de les consommer. Elle m’a par exemple raconté qu’un jour, une trentaine de visiteurs ont perdu connaissance dans son jardin, à cause de la jusquiame.

« Il ne faut pas la respirer quand elle est en pleine floraison, dit-elle, sous peine de s’évanouir. Nous avons un grand banc dans le jardin des poisons, où les gens s’assoient. Il arrive parfois qu’on y retrouve quelqu’un complètement inconscient. »

J’apprécie la franchise de la duchesse. Nous, humains, avons tendance à croire que les plantes sont sous notre contrôle, surtout lorsqu’elles poussent dans nos jardins. Mais elles ont leurs propres desseins.

Les poisons, une affaire de femmes ?

Les femmes entretiennent depuis des millénaires un lien étroit avec les plantes. Ce sont elles qui, historiquement, s’occupaient de la cuisine et des jardins domestiques (si l’on fait exception de quelques apothicaires de sexe masculin). Et que dire de l’immense savoir des femmes autochtones, herboristes depuis la nuit des temps ? Seules ces femmes avaient les connaissances traditionnelles concernant les limites d’utilisation des composés issus des végétaux – le point de bascule à partir duquel leur utilisation devenait dangereuse.

En France, au début des XVIe et XVIIe siècles, les cas d’empoisonnement se sont multipliés, motivés par la quête de pouvoir, la vengeance ou l’argent. Une série de scandales est devenue particulièrement célèbre : la célèbre Affaire des Poisons, qui secoua l’aristocratie entre 1676 et 1682, sous le règne de Louis XIV. Trente-six personnes, pour la plupart des femmes (dont Catherine Monvoisin), furent accusées de meurtres par empoisonnement, puis exécutées.

L’Italie a aussi son histoire de femmes empoisonneuses. Locuste, empoisonneuse romaine du Ier siècle, utilisait l’Atropa belladonna comme poison favori. Un savoir qui lui avait été enseigné par l’impératrice Agrippine la Jeune. Les doses qu’elle employait n’étaient pas toujours létales : elle savait faire souffrir lentement.

C’est aussi la puissante apothicaire italienne Caterina Sforza (1463–1509) qui découvrit le chloroforme. On lui attribue aussi l’invention d’encres invisibles, de recettes pour blanchir la peau, noircir les cheveux, ou la mise au point de l’art de distiller des scorpions pour en faire des poisons. Elle cultivait son propre jardin d’apothicaire à Ravaldino, secondée par son assistant Lodovico Albertini. On l’accusa un temps d’avoir empoisonné le pape, mais elle fut acquittée. En Suède, la reine Christine (1629–1662) employait un empoisonneur, Nicolo Egidi, dit Exili, spécialiste des plantes toxiques et de l’alchimie.

La duchesse de Northumberland, elle, n’a aucune intention malveillante. En 1995, au moment de créer son jardin, elle a simplement voulu faire quelque chose de différent. « Je me suis dit : bon, et si on s’intéressait au fait de tuer, plutôt que soigner ? » Sa démarche est avant tout pédagogique : il s’agit de sensibiliser le public aux multiples pouvoirs des plantes.

Le jardin des poisons du château d’Alnwick dévoile l’envers sombre du règne végétal. Des associations de prévention viennent y former les jeunes visiteurs aux risques liés aux plantes – y compris celles utilisées comme drogues, comme le cannabis ou l’opium.

Avant de le concevoir, Jane Percy s’était rendue à Padoue, pour visiter celui que les Médicis y avaient fondé. Classé au patrimoine mondial, ce lieu ouvert au public est le plus ancien jardin botanique du monde.

Une sécurité renforcée

La gestion quotidienne d’un jardin toxique n’a rien d’anodin. Celui de la duchesse de Northumberland est surveillé par une flopée de caméras, d’alarmes et de gardes. Pour entretenir certains massifs, les jardiniers doivent porter des combinaisons intégrales. À l’entrée, un symbole de tête de mort est affiché. « Il est indispensable de faire la police », assure la duchesse. « On ne peut pas laisser les gens errer librement. On leur raconte comment les plantes tuent. »

Mais au fond, dit-elle, « une plante ne tue jamais sans une intervention humaine ».

À 66 ans, la duchesse – qui insiste pour qu’on l’appelle simplement « Jane » – ressemble à une fée anglaise, avec sa peau immaculée. Elle passe aujourd’hui la moitié de son temps près de Soutra Aisle, en Écosse. Cette ancienne cité-hôpital médiévale utilisait des éponges soporifiques – imprégnées de jusquiame, d’opium et de ciguë – pour anesthésier les patients. Le reste du temps, elle vit au château d’Alnwick.

Un savoir matriarcal

On trouve aussi un jardin de poisons au château de Blarney, en Irlande. En Australie, aucun jardin toxique n’est accessible au public, mais Felicity McDonald cultive un jardin de sorcières dans la Mitta Valley, dans l’État de Victoria. Ce n’est pas un jardin de poisons à proprement parler, mais elle y fait pousser de nombreuses plantes toxiques : ciguë, absinthe, hellébore, berce du Caucase, datura, rhubarbe, hortensia, digitale, if…

Felicity McDonald insiste sur le fait que ces plantes ne doivent être manipulées que sous supervision. « C’est un jardin de sorcière, donc on y trouve des plantes qui soignent. Mais certaines ont de sérieuses contre-indications, et peuvent vous rendre très malade ou vous tuer. » Elle organise des visites guidées – pour des écoliers, des seniors, des familles ou des adeptes du paganisme – où elle explique les propriétés médicinales et toxiques de ses plantes. Elle rappelle que même l’humble hortensia est très toxique. Ses feuilles et fleurs contiennent du cyanure et peuvent provoquer vomissements et nausées chez les humains comme chez les animaux.

Lorsque je lui demande s’il existe un savoir matriarcal lié aux plantes, surtout les toxiques, elle répond que oui, et que tout est une question de pouvoir. Réduire une femme aux tâches ménagères, dit-elle, c’est lui ôter toute influence. « Mais dans l’Égypte ancienne, on vénérait Isis, déesse de la guérison et de la magie. En Bretagne celtique, la déesse Brigid régnait sur la médecine, la poésie et la forge. Et dans les pays nordiques, Eir était la déesse du savoir médical. » Ainsi, même privées de sphère politique, les femmes exerçaient un pouvoir réel dans le domaine des plantes et des soins.

Tout comme elle, Jane Percy déplore que le nombre de femmes détenant ce savoir traditionnel ait fortement décliné au fil des siècles. Lorsque je lui demande si elle regrette la perte de ce « matriarcat végétal », elle me répond qu’« une matriarche implique le fait d’être une meneuse, une femme forte. Or, souvent les meilleures empoisonneuses œuvraient discrètement, dans l’ombre : elles cultivaient, sarclaient, faisaient sécher les herbes… »

Prendre les plantes au sérieux

Mon propre jardin des poisons ne comporte que cinq plantes toxiques, toutes inoffensives tant qu’on ne les mange pas ou qu’on ne les touche pas à mains nues. Il ne faudrait surtout pas non plus boire la moindre goutte de leur nectar ! J’ai aussi fait pousser quelques plantes hallucinogènes qui peuvent soigner à faible dose, mais deviennent toxiques au-delà d’un certain seuil. Certaines m’ont été offertes par des amis, d’autres par des fournisseurs spécialisés dans les plantes dites « cérémonielles », d’autres encore ont été achetées dans ma jardinerie locale. Aucune n’est illégale, aucune n’a été achetée sous le manteau.

Pourtant, lorsque je leur ai montré mon tout nouveau jardin, certains de mes amis se sont comportés comme si j’avais franchi la ligne blanche. J’ai été surprise par leur réaction, même si je sais que les plantes toxiques peuvent faire peur, ce qui est compréhensible. Il faut cependant se souvenir qu’elles nous entourent, qu’il s’agisse des hortensias, lauriers-roses, jonquilles, et même de la rhubarbe… Pour rendre accessible au public un jardin de poisons, il faut obtenir un permis, installer un système de sécurité, souscrire une assurance. Le mien est privé et bien balisé. Il n’est pas plus illégal que les jonquilles de mon voisin ou les hellébores plantés en face de chez moi par la municipalité.

Un épisode m’a toutefois récemment fait l’effet d’un avertissement : j’ai subitement ressenti un violent mal de tête et des nausées, tandis que mon cœur s’emballait. Je suis presque certaine que ce sont mes nouvelles plantes qui m’ont rendue malade. En effet, quelque temps plus tôt, j’avais arraché quelques feuilles mortes sans mettre de gants (je déteste en porter quand je jardine), puis j’ai oublié de me laver les mains en rentrant chez moi. Un rappel bienvenu, pour ne pas oublier que, décidément, les végétaux doivent être pris au sérieux…![]()

Prudence Gibson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[ÉDITO] Mort du pape : franchement, elle a bon dos, la laïcité !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/03/800px-square-de-la-laicite-lyon-plaque-616x408.jpg?#)