Mission Biomass : un satellite pour mieux comprendre comment les forêts stockent (et émettent) du carbone

La mission Biomass décollera de Kourou (Guyane), le 29 avril. Elle permettra de cartographier la végétation à la surface de la Terre, notamment pour affiner les bilans carbone liés à la déforestation.

Le 29 avril, le satellite Biomass quittera la Terre depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane, pour être placé en orbite à 666 kilomètres d’altitude par le lanceur européen Vega C. Sa mission : mesurer avec une précision sans précédent la quantité de carbone stockée dans les forêts et son évolution dans le temps, afin de nous aider à mieux quantifier le cycle du carbone et, ainsi, de mieux définir des mesures d’atténuation du changement climatique.

Alors que les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone atteignent des niveaux sans précédent, l’accord de Paris (2015) encourage à mettre en place des mesures visant à réduire les émissions et à accroître les absorptions par les forêts, un des leviers majeurs pour atténuer les émissions de carbone dues aux activités humaines. Il est essentiel que la mise en œuvre de ces mesures s’appuie sur une meilleure quantification des variables forestières clés, notamment les pertes et les gains de biomasse forestière, afin de mieux comprendre les processus anthropiques et naturels qui contrôlent les émissions et les absorptions de CO2.

C’est la mission que va relever Biomass, un satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA, en anglais), conçu spécifiquement pour répondre à des questions scientifiques cruciales sur le système terrestre, essentielles à la recherche sur le climat et à la surveillance de notre environnement.

Biomass embarquera un instrument jamais envoyé dans l’espace : un radar à synthèse d’ouverture (SAR) en bande P. Grâce à sa grande longueur d’onde (environ 70 cm), la plus grande disponible pour l’observation de la Terre, le signal radar peut pénétrer toute la strate forestière pour mesurer la biomasse, c’est-à-dire la masse des troncs, des branches et des tiges ligneuses, où les arbres stockent la majeure partie de leur carbone.

Ainsi, Biomass fournira des estimations à l’échelle de l’hectare des stocks de carbone et de la dynamique des pertes dans des zones forestières largement sous-observées et vulnérables du monde entier, comme les forêts tropicales. Outre ses capacités d’observation, Biomass améliorera donc notre compréhension actuelle de la dynamique forestière, conduisant ainsi à une meilleure représentation de la mortalité, des perturbations et de la croissance, améliorant ainsi le pronostic des trajectoires futures du cycle du carbone terrestre.

De plus, grâce à sa longueur d’onde inédite, la mission fournira des données d’observation sans précédent sur les calottes glaciaires, les déserts, l’ionosphère (couche supérieure de l’atmosphère), la topographie sous la forêt, ainsi que, nous l’espérons, d’autres découvertes à venir.

Les forêts jouent un rôle crucial dans le cycle mondial du carbone

Les forêts jouent un rôle crucial dans le cycle du carbone et le climat. Elles agissent comme des puits de carbone, en absorbant, grâce à la photosynthèse, le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et en le stockant dans la biomasse et le sol.

La capacité des forêts à séquestrer le carbone est immense, puisque celles-ci retiennent environ 70 % du carbone total des écosystèmes terrestres. Les forêts tropicales humides, en particulier, détiennent les plus importants stocks de carbone sur Terre (environ 50 % du carbone total de la végétation).

L’importance de ces forêts rend leur conservation et leur gestion durable essentielles pour atténuer le changement climatique.

Les forêts sont également d’importantes sources de carbone. Par le biais de perturbations naturelles telles que les incendies de forêt, les ravageurs ou la mortalité due à la sécheresse, mais surtout par les processus de déforestation et de dégradation dus aux activités humaines, elles libèrent dans l’atmosphère le carbone stocké dans les arbres. Ces émissions de CO2 connaissent de fortes variations d’une année à l’autre. Par exemple, les conditions de sécheresse liées aux épisodes climatiques El Niño, comme en 2015-2016 ou 2023-2024, exacerbent les émissions dues à la déforestation et aux incendies de forêt, tout en entraînant une réduction de la capacité d’absorption de carbone des forêts.

La quantification de la biomasse sur Terre, et de ses variations dans le temps, est essentielle pour réduire les incertitudes sur les émissions de CO2 par les forêts.

Une contribution de la forêt au cycle du carbone encore mal quantifiée

Dans le bilan carbone mondial publié chaque année par le Global Carbon Project, les plus grandes incertitudes concernent les flux de carbone des écosystèmes terrestres, dont les forêts mais aussi les savanes ou les prairies : il est difficile de savoir précisément combien de CO2 les forêts et les autres systèmes terrestres émettent et absorbent.

En effet, aujourd’hui, on connaît mal les émissions des écosystèmes terrestres liées aux changements d’usage des terres (par exemple, la déforestation) : on les estime à 1,1 ± 0,7 gigatonne de carbone par an soit une incertitude de 63 % ! Pour obtenir ces chiffres, l’approche utilisée pour l’instant consiste à multiplier la surface des zones de déforestation par des estimations régionales de la quantité de carbone stocké sous forme de biomasse (de manière empirique, le carbone représente la moitié de la biomasse).

À l’échelle mondiale, la répartition de la biomasse est encore assez mal connue. Pour les forêts tropicales, dont la plupart ne font pas l’objet d’inventaires forestiers, les mesures de biomasse issues de placettes de recherche écologique (des surfaces délimitées dans lesquelles des inventaires de végétation sont effectués) sont transposées à l’échelle régionale. Il est reconnu que les lacunes dans la connaissance actuelle du cycle du carbone terrestre résultent majoritairement d’un échantillonnage clairsemé et biaisé dans ces régions tropicales à flux et stockage élevés.

Quant aux puits de carbone terrestre (le fait que les écosystèmes terrestres, dont les forêts, absorbent du CO2), les estimations sont issues de la modélisation, et les incertitudes publiées reflètent seulement la dispersion des résultats d’une vingtaine de modèles.

Biomass relève le défi de la mesure de biomasse des forêts tropicales

Les méthodes traditionnelles de mesure de la biomasse, telles que les inventaires forestiers, ne permettent pas de cartographier à grande échelle. Les images des satellites existants ont été utilisées individuellement ou en combinaison pour produire des cartes de biomasse mondiale. Bien que ces produits soient actuellement utilisés, ils ne répondent pas à l’ensemble des besoins exprimés par la communauté scientifique : les cartes obtenues ne sont pas assez précises spatialement, et ils ne permettent pas de caractériser la structure des forêts denses et de mesurer leur biomasse.

Biomass fournira des mesures radar basse fréquence pour la première fois depuis l’espace. Celles-ci répondent aux besoins scientifiques, à savoir une grande sensibilité à la biomasse des forêts tropicales denses ; des estimations à l’échelle de l’hectare, qui est l’échelle effective de la variabilité forestière ; une couverture spatiale continue des régions forestières tropicales et subtropicales avec des mesures répétées sur plusieurs années ; une précision de 20 % des produits de biomasse et de hauteur, comparable aux observations au sol, afin de garantir la fiabilité des résultats scientifiques et de contribuer à l’élaboration de mesures d’atténuation du changement climatique.

Outre l’utilisation du radar à grande longueur d’onde, Biomass offre des avancées majeures dans l’utilisation de trois technologies complémentaires pour fournir des informations sur les propriétés 3D des forêts :

la polarimétrie (exploitation de la polarisation des ondes électromagnétiques dans une image),

l’interférométrie polarimétrique (utilisation de la polarimétrie et de la différence de phase entre deux images)

et la tomographie (reconstruction 3D en utilisant plusieurs images prises depuis différents points de vue, comme dans les scanners médicaux).

Ces techniques permettent des mesures innovantes pour maximiser la sensibilité à la biomasse tout en minimisant les effets perturbateurs, par exemple la topographie, l’humidité du sol, ou les effets parasites issus de la traversée de certaines couches de l’atmosphère.

Par exemple, pendant la phase tomographique, l’orbite du système sera ajustée pour collecter plusieurs acquisitions sur les mêmes sites, avec un intervalle de répétition de trois jours. Ceci permettra une reconstruction de la structure verticale de la forêt.

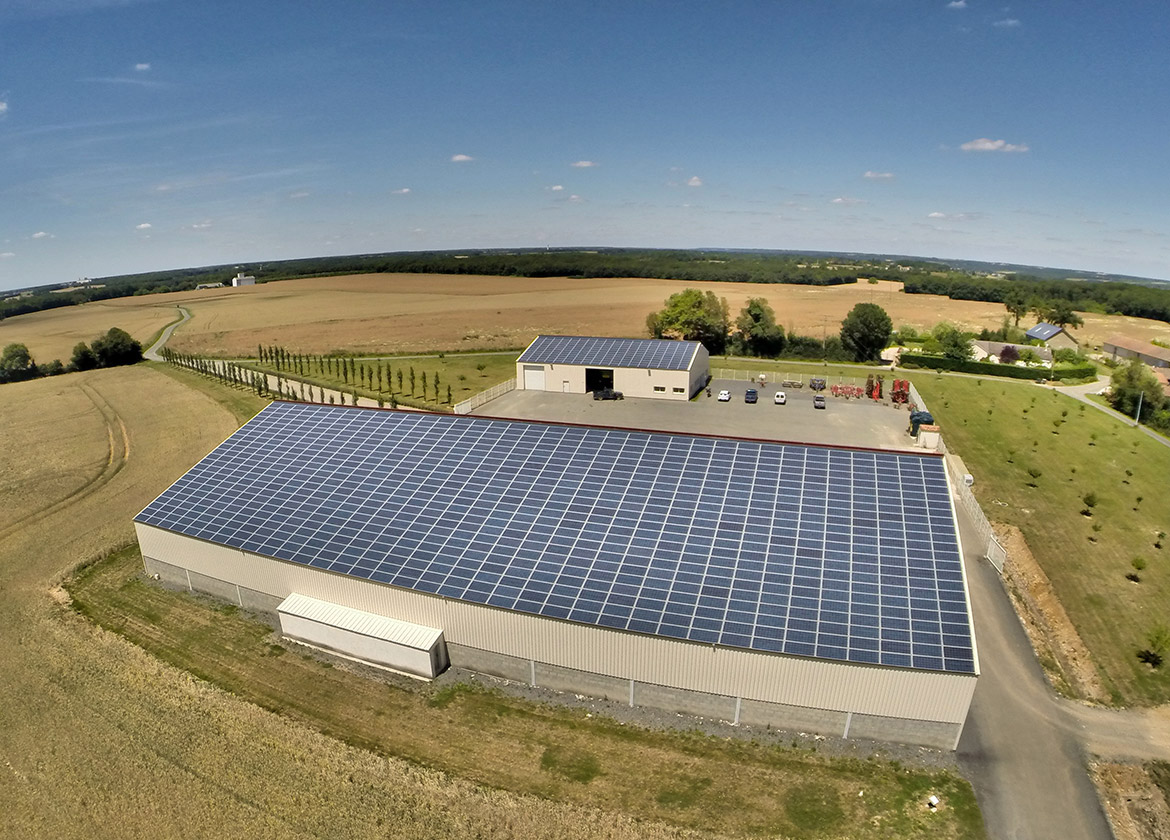

En effet, les travaux effectués pendant la phase de préparation avec des radars aéroportés en bande P ont montré qu’à partir des signaux en provenance des strates forestières identifiées par tomographie, il était possible d’estimer la hauteur de la canopée, la topographie sous-jacente et la biomasse aérienne (partie de la biomasse située au-dessus du sol, par opposition à la biomasse souterraine des racines). La densité de biomasse a pu ainsi être cartographiée jusqu’à 500 tonnes de masse végétale par hectare, soit approximativement 250 tonnes de carbone par hectare. À titre d’exemple, la biomasse des parcelles de pins maritimes dans la forêt des Landes n’excède pas 150 tonnes par hectare, et celle d’une forêt boréale en Suède ne dépasse pas 250 tonnes par hectare.

Nous attendons maintenant avec impatience les premières données de Biomass, à la fin de 2025. Les scientifiques prévoient de les utiliser pour réduire les incertitudes liées aux estimations des stocks et des flux de carbone forestier, et pour améliorer les modèles de prévision de la capacité des forêts à absorber du carbone, sous l’effet du changement climatique et des pressions anthropiques.![]()

Thuy Le Toan a reçu des financements de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) pour mener des recherches en tant que co-chercheuse principale de la mission BIOMASS

Alexandre Bouvet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[ÉDITO] Mort du pape : franchement, elle a bon dos, la laïcité !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/03/800px-square-de-la-laicite-lyon-plaque-616x408.jpg?#)