Séisme au Myanmar : les dessous tectoniques d’une catastrophe majeure

Les secousses du séisme du 28 mars au Myanmar ont été très destructrices, notamment car elles ont « liquifié » le sol sous les bâtiments dans une plaine sédimentaire.

Un séisme a touché l’Asie du Sud-Est le 28 mars 2025. D’une magnitude de 7,7, son épicentre est localisé au Myanmar, un pays déjà très fragilisé par des années de guerre civile. Les secousses sismiques y ont été très destructrices, notamment car elles ont « liquifié » le sol sous les bâtiments dans la plaine sédimentaire de la rivière Irrawady.

Le séisme du 28 mars qui s’est produit au Myanmar (Birmanie) est une catastrophe de très grande ampleur. Il s’agit d’un très gros séisme – la magnitude 7,7 est rarement atteinte par un séisme continental – de l’ordre des séismes de Turquie de février 2023, de Nouvelle-Zélande en novembre 2016, du Sichuan en mai 2008 ou encore d’Alaska en novembre 2002. Le choc principal a été suivi douze minutes plus tard par une première réplique.

Le bilan est très probablement très sous-estimé pour toutes sortes de raisons : difficultés d’accès, pays en guerre… et pourrait, selon mon expérience et l’institut américain de géologie, largement atteindre plusieurs dizaines de milliers de victimes.

Les raisons d’un tel bilan sont multiples : le séisme lui-même est très violent car d’une magnitude élevée, sur une faille très longue et avec une rupture peut-être très rapide. De plus, la faille court dans une vallée sédimentaire, celle de la rivière Irrawady, où les sols sont peu consolidés, ce qui donne lieu à des phénomènes de « liquéfaction », fatals aux constructions, pendant lesquels le sol se dérobe complètement sous les fondations des immeubles. Les constructions elles-mêmes sont d’assez faible qualité (bétons peu armés, avec peu de ciment, mal chaînés, etc.). Enfin, les secours sont peu organisés et lents, alors que de nombreux blessés ont besoin de soins rapides.

À lire aussi : Séisme au Myanmar ressenti en Asie du Sud-Est : les satellites peuvent aider les secours à réagir au plus vite

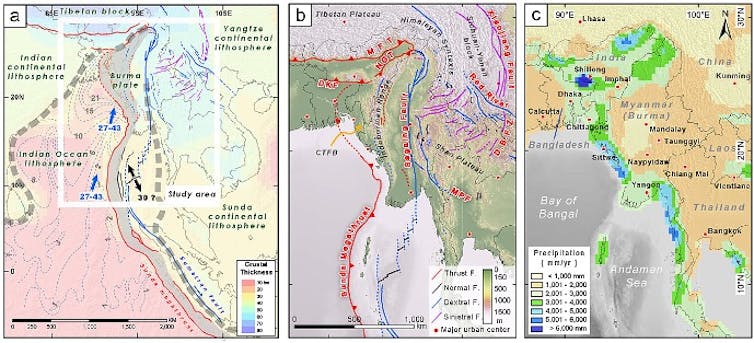

Le Myanmar repose sur un système tectonique chargé

Le séisme s’est produit sur la faille de Sagaing qui traverse le Myanmar du nord au sud sur plus de 1000 kilomètres de long. Cette faille résulte de la tectonique des plaques dans la région : la plaque indienne « monte » vers le nord à près de 4 centimètres par an. Devant elle, l’Himalaya. Sur les deux côtés, à l’ouest et à l’est, deux systèmes de failles accommodent le glissement entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. À l’est, c’est la faille de Sagaing, du nom d’une grande ville du pays.

Des mesures GPS réalisées au Myanmar à la fin des années 1990 par notre équipe ont produit beaucoup de résultats : nous avons tout d’abord observé que la faille était bien bloquée. Ceci implique que le déplacement continu des plaques tectoniques indienne et eurasienne provoque bien de l’« accumulation de déformation élastique » dans les plaques, et que cette déformation devra être relâchée tout ou tard sous forme de séisme, quand l’accumulation dépassera le seuil de résistance de la friction sur le plan de faille.

Mais nous avions fait également une découverte un peu déconcertante : la faille de Sagaing n’accommodait qu’un peu moins de 2 centimètres par an de déformation (exactement 1.8), le reste des 4 centimètres par an imposé par le mouvement des plaques indiennes et eurasiennes devant être accommodé ailleurs… Mais où ? Mystère.

Les études suivantes suggérèrent que cette déformation manquante se produit plus à l’ouest, sur la subduction dite « Rakhine-Bangladesh ».

De nombreux séismes dans l’histoire birmane

Il y a eu beaucoup de séismes le long de l’histoire au Myanmar. Les études archéologiques menées au début des années 2000 sur la cité impériale de Pegu, dans le sud du Myanmar, ont révélé que les murs de celle-ci avaient été fréquemment rompus par des séismes (sept depuis la fin du XVIe siècle), mais aussi décalés, car la cité était construite exactement sur la faille. La mesure du décalage total entre deux morceaux de murs (6 mètres en 450 ans) donne une vitesse moyenne sur cette période de 1,4 centimètre par an.

Plus au Nord, la cité impériale de la ville de Mandalay est aussi marquée par les séismes : des statues massives ont été cisaillées par les ondes sismiques des tremblements de terre passés.

Mieux comprendre le cycle sismique, ou comment les contraintes s’accumulent avant d’être relâchées lors un séisme

Grâce à ces études, nous avons aujourd’hui une meilleure vision de la situation tectonique à Myanmar.

La faille est tronçonnée en segment plus ou moins long, de 50 à 250 kilomètres de longueur. Chacun de ces segments casse plus ou moins irrégulièrement, tous les 50-200 ans, produisant des séismes de magnitude allant de 6 à presque 8.

Le plus long segment est celui dit de Meiktila. Il fait environ 250 kilomètres entre Mandalay et Naypyidaw. Il a rompu pour la dernière fois en 1839, avec un séisme de magnitude estimée entre 7,6 et 8,1. Le calcul est donc finalement assez simple : ici, la déformation s’accumule autour de la faille au rythme de 1,8 centimètre par an et le dernier séisme s’est produit il y a 184 ans : le prochain séisme devra donc relâcher 3,3 mètres, avant que l’accumulation ne reprenne.

Or, un déplacement de 3,3 mètres sur une faille de 250 kilomètres de long et environ 15 kilomètres de profondeur correspond bien à un séisme de magnitude 7,7 – comme celui qui vient de frapper.

Enfin, les toutes premières analyses par imagerie satellitaire semblent indiquer que la rupture se serait propagée largement au sud de la nouvelle capitale Naypyidaw, sur presque 500 kilomètres de long au total. Elle aurait donc rompu, simultanément ou successivement plusieurs segments de la faille.

La prévision sismique : on peut anticiper la magnitude maximale d’un prochain séisme, mais pas sa date

Sur la base des considérations précédentes (faille bloquée, vitesse d’accumulation de déformation et temps écoulé depuis le dernier séisme), il est assez facile d’établir une prévision : un séisme est inévitable puisque la faille est bloquée alors que les plaques, elles, se déplacent bien. La magnitude que ce prochain séisme peut atteindre est estimable et correspond à la taille de la zone bloquée multipliée par la déformation accumulée (en admettant que le séisme précédent a bien « nettoyé » la faille de toutes les contraintes accumulées).

La difficulté reste de définir avec précision la date à laquelle ce séisme va se produire : plus tôt il sera plus petit, plus tard il sera plus grand. C’est donc la résistance de la friction sur la faille qui va contrôler le jour du déclenchement du séisme. Mais celle-ci peut varier en fonction du temps en raison de paramètres extérieurs. Par exemple, on peut imaginer qu’une faille qui n’a pas rompu depuis longtemps est bien « collée » et présente une résistance plus grande, à l’inverse d’une faille qui a rompu récemment et qui est fragilisée.

Ainsi, plutôt que des séismes similaires se produisant à des intervalles de temps réguliers, on peut aussi avoir des séismes de tailles différentes se produisant à intervalles de temps plus variables. Pour autant, la résistance de la faille ne peut dépasser une certaine limite et au bout d’un certain temps, le séisme devient inévitable. Il est donc logique de pouvoir évoquer la forte probabilité d’un séisme imminent sur un segment de faille donné, et d’une magnitude correspondant à la déformation accumulée disponible. La magnitude de 7,7 dans le cas du récent séisme sur la faille de Sagaing correspond exactement aux calculs de cycle sismique.

Par contre, la détermination de la date du déclenchement du séisme au jour près reste impossible. En effet, si la déformation augmente de quelques centimètres par an, elle n’augmente que de quelques centièmes de millimètres chaque jour, une très petite quantité en termes de contraintes.

La crise sismique est-elle terminée ?

Il y a toujours des répliques après un grand séisme, mais elles sont plus petites.

Il y a aujourd’hui au Myanmar assez peu de stations sismologiques, et les plus petites répliques (jusqu’à la magnitude 3) ne sont donc pas enregistrées. Les répliques de magnitude entre 3 et 4,5 sont en général perçues par le réseau thaïlandais, mais seules les répliques de magnitude supérieure à 4,5 sont enregistrées et localisées par le réseau mondial.

Il semble néanmoins qu’il y ait assez peu de répliques dans la partie centrale de la rupture, ce qui pourrait être une indication d’une rupture « super-shear » car celles-ci auraient tendance à laisser derrière elles une faille très bien cassée et très « propre ».![]()

Christophe Vigny a reçu des financements de UE, ANR, MAE, CNRS, ENS, Total.

/2025/04/09/2025-04-09-13-05-24-window-67f65482aaa13836532043.png?#)

/2025/04/11/sipa-01202212-000002-67f94593b17e7086903985.jpg?#)