Pourquoi l’abeille est-elle devenue le symbole de la lutte contre les pesticides ?

Lorsqu’il s’agit d’illustrer ou d’incarner la lutte contre les pesticides, médias et militants choisissent souvent l’abeille. Alors pourquoi cette focalisation sur un insecte en particulier ?

Lorsqu’il s’agit d’illustrer ou d’incarner la lutte contre les pesticides, médias et militants choisissent souvent l’abeille. Pourtant beaucoup d’autres espèces sont vulnérables. Alors pourquoi cette focalisation sur un insecte en particulier ?

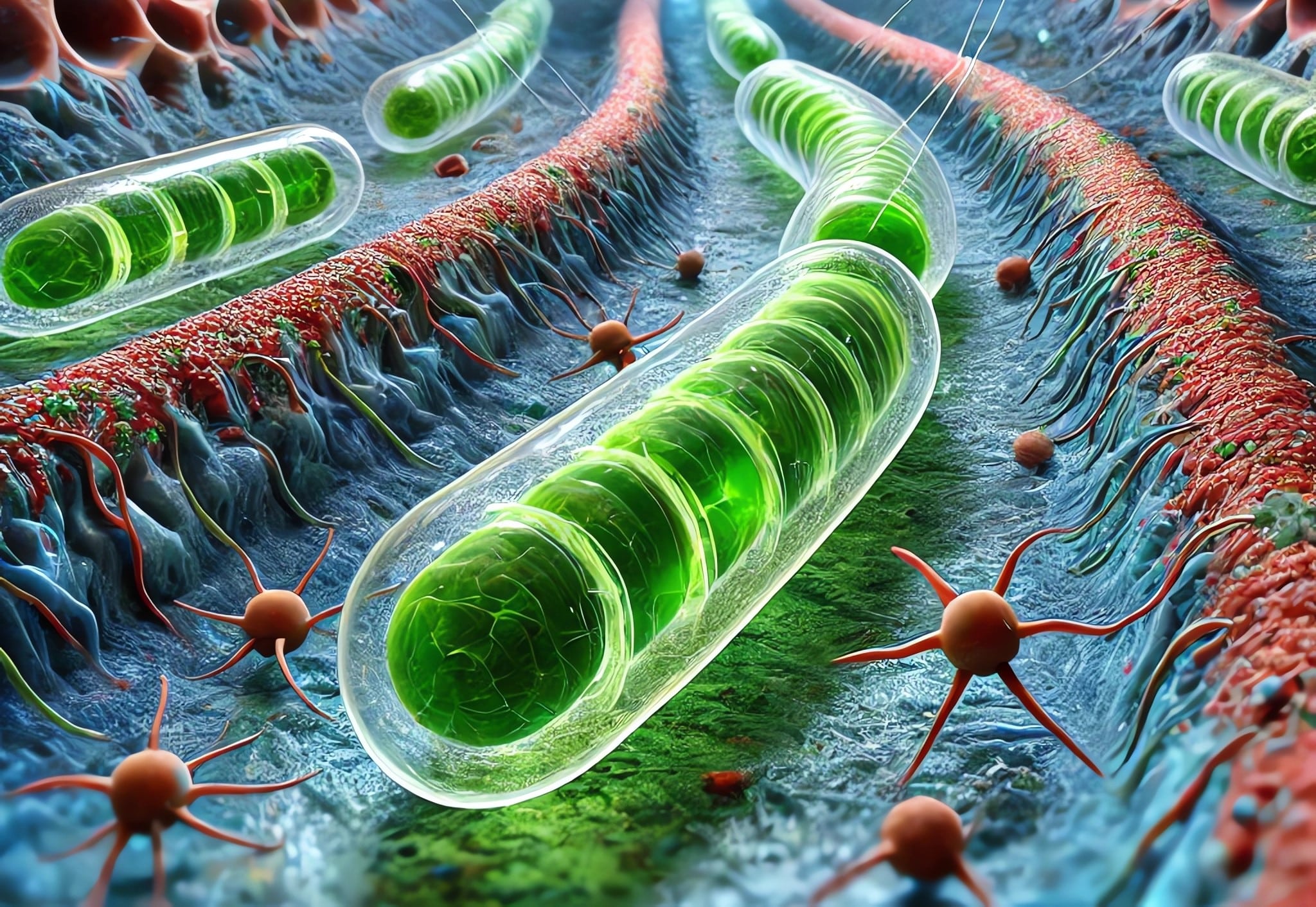

La lutte contre les pesticides, cet ensemble de produits utilisés pour tuer insectes, bactéries, champignons et autres organismes dits « nuisibles », semble depuis quelques années avoir trouvé sa figure emblématique : l’abeille.

Et alors qu’aujourd’hui de nombreuses décisions d’interdiction, dérogation et réautorisation des pesticides, notamment des néonicotinoïdes et autres insecticides systémiques, sont discutées, on voit en parallèle un regain d’intérêt social, politique et médiatique autour du symbole emblématique des abeilles.

En effet, l’abeille bénéficie d’un institut de recherche appliquée qui lui est consacré, elle inspire des fêtes d’associations locales tout comme des noms de marques dans des domaines très variés : Taxi Abeilles, Abeille Assurance, boulangerie L’Abeille, les Abeilles International…

Sur le plan médiatique, une étude parue en 2021 portant sur la publication d’articles liés aux pesticides en Une des quotidiens nationaux français montre qu’il s’agit de l’animal le plus représenté, à travers des images ou des titres. Enfin, lorsque des associations naturalistes et écologistes manifestent contre les pesticides, elles mobilisent souvent le motif de l’abeille dans des pancartes ou des déguisements.

Mais d’où vient donc cette focalisation sur cet insecte en particulier ? Et surtout, a-t-elle de possibles effets négatifs, alors que les pesticides nuisent à une multitude d’espèces et polluent les milieux terrestres, aquatiques et aériens ?

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Pourquoi cette focalisation sur l’abeille ?

Commençons par un constat. L’abeille, contrairement à beaucoup d’autres insectes, animaux et plantes potentiellement victimes eux aussi des pesticides, est largement présente dans l’imaginaire occidental, que ce soit à travers des récits littéraires (la Fable des abeilles, de Bernard Mandeville), des fables et contes populaires (la Reine des abeilles, des Frères Grimm), des livres jeunesse et séries animées (Maya l’abeille, de Waldemar Bonsels) ; des thèses philosophiques (Histoire des animaux, d’Aristote) ou des symboles politiques (lors du Premier Empire). On voit bien que l’abeille jouit d’une plus-value symbolique dont peu d’insectes bénéficient. Laborieuse et pourvoyeuse de douceurs, elle est souvent associée à des valeurs positives.

Remarquons toutefois que l’abeille mise en avant, que ce soit dans les dessins animés ou dans les mobilisations contre les pesticides, est souvent une abeille bien précise : l’Apis mellifera, ou abeille domestique. Or, ce type d’abeille européenne ne constitue qu’une espèce parmi les 20 000 recensées dans le monde. Parmi celles-ci, la plupart est loin de l’image d’Épinal que l’on a des abeilles, puisque la grande majorité est de nature solitaire (ne vivant pas en colonie) et n’est pas ou peu productrice de miel.

La mise en avant de l’abeille semble donc reposer sur une certaine simplification de la diversité des organismes vivants et de la biodiversité, fondée sur des préjugés positifs.

Sa dimension charismatique et sa domesticité ont fait d’elle une sorte d’arbre qui cache la forêt, au point que certains la considèrent comme une espèce « sentinelle » ou « parapluie ». Issu de la biologie de la conservation, ce concept repose sur le postulat que la conservation d’une espèce permettrait de protéger un grand nombre d'organismes qui la côtoient ainsi que l’écosystème dans lequel ils cohabitent. L’abeille devient alors l’emblème le plus représentatif de la destruction des insectes (pollinisateurs ou non) puis, par extension, de tout autre espèce animale et de la biodiversité.

Ne pas opposer les abeilles aux insectes, mais relier leur destin

De fait, si c’est l’ensemble de la faune des insectes (qu’on appelle l’entomofaune) qui est menacée, c’est bien sur l’abeille que l’attention se focalise souvent. Sans doute parce qu’évoquer le sort des insectes et l’importance de leur préservation comporte une part importante de risque, notamment à cause du verrou social dont ils font l’objet : craintes réelles ou fantasmées de leur proximité avec les humains, petitesse, liminalité et métamorphoses ; autant d’éléments qui font d’eux la catégorie la plus excentrée des animaux non humains.

Or, la considération portée aux abeilles est susceptible de s’élargir vers la catégorie plus large des insectes et du rôle prépondérant qu’ils jouent dans les écosystèmes : socle de la chaîne alimentaire terrestre, métabolisation des matières organiques, régulation d’espèces, pollinisation…

Même si, concernant par exemple la pollinisation, d’autres insectes comme les papillons de nuit seraient, selon une étude de l’Université de Sussex, encore plus efficaces que les abeilles en matière de dispersion du pollen. Cependant, aux robes moins flamboyantes que celles de leurs congénères diurnes, et certainement du fait que la nuit est toujours rattachée à un imaginaire lié à l’effroi et l’épouvante, ces espèces nocturnes sont moins connues et davantage négligées.

Ainsi, il semblerait que la mise des abeilles sur le devant de la scène, alors que les figures animalières emblématiques des luttes environnementales ont jusque-là été des mammifères comme des pandas, des baleines ou de grands singes, contribue à élargir les enjeux de sauvegarde vers d’autres animalités davantage méconnues et même parfois méprisées.

« Sauver les abeilles » : un mot d’ordre paradoxal

Cependant, force est de constater que l’importance des abeilles au sein des écosystèmes ne les a pas mises à l’abri du déclin : les premières alertes sur la disparition des pollinisateurs ont été données par des apiculteurs à la fin des années 1990, mais ces avertissements ont été négligés, car jugés non légitimes.

Par la suite, biologistes et écologues ont formalisé ce type de savoir à travers le concept de « syndrome d’effondrement des colonies », qui regroupe les pressions subies par les maladies et parasites, le développement de l’agriculture industrielle et l’usage intensif de pesticides.

Le rôle critique des insecticides agricoles dans la disparition des pollinisateurs, et tout particulièrement celui des néonicotinoïdes, est désormais largement démontré. Le déclin des insectes est directement corrélé à celui des oiseaux, dont les recherches constatent une diminution alarmante, de l’ordre de -31 %, entre 1989 et 2023.

Luttes lexicales et défense des espèces

Endiguer cette destruction devient alors un impératif qui passe par de nombreux changements. Bien entendu, si des politiques publiques fortes et la refonte du système de production agricole en sont les plus importants, celui qui concerne la manière de nommer (et donc, d’envisager) les espèces habitant le monde n’est pas non plus à négliger.

Et puisque le terme « insecte » peut provoquer des affects négatifs et que celui d’« abeille » demeure simplificateur, on a ainsi vu des alternatives lexicales à ces termes émerger comme « butineurs » et « pollinisateurs ». Ce dernier renvoie directement au service écosystémique auquel ils participent : en effet, désigner certains insectes comme pollinisateurs revient à la fois à mettre en avant leur rôle dans l’interdépendance entre espèces animales et végétales, puis à montrer leur utilité potentielle pour l’humain. Mais l’usage de ces termes ne semble pas très répandu puisque majoritairement utilisé par des associations écologistes.

Un vocabulaire spécifique pour la défense de la nature

Les acteurs associatifs cherchent ainsi à rendre accessibles des vocables à connotation scientifique ou savante, faiblement mémorisables et mettant une distance cognitive vis-à-vis des publics.

Tel est le cas pour les néonicotinoïdes, de plus en plus appelés « pesticides tueurs d’abeilles », afin de faciliter la compréhension des enjeux liés à leurs usages par le grand public. Cette famille d’insecticides systémiques a été présentée par ses producteurs comme spécifiquement formulée pour des groupes déterminés d’espèces, épargnant ainsi celles considérées comme « bénéfiques » ou « auxiliaires ». Mais nous savons aujourd’hui qu’il s’agit d’un argument faux, puisqu’une étude récente a démontré que les pesticides ont bien des effets négatifs sur des espèces non ciblées.

Nous observons dès lors que ce lexique composé de mots comme « ravageurs et désirables », « nuisibles et auxiliaires » ne constitue pas tant une réalité que la manifestation des points de vue alimentant des récits spécifiques. Ils reposent sur des mises en opposition révélant une vision binaire et réductrice de ces maillages infiniment complexes que sont les équilibres naturels, tissés au fil de milliers d’années.

De l’abeille aux insectes, des insectes à la biodiversité

De prime abord, la surfocalisation sur les abeilles pourrait être interprétée comme un tour de force faisant disparaître l’ensemble de la faune pollinisatrice sous le poids de cet insecte domestique. Conscientes de ces enjeux, de nombreuses associations fondent leur action et leur communication pour la préservation de la biodiversité et contre les pesticides en reliant l’emblème de l’abeille aux insectes, aux invertébrés, aux champignons et aux plantes sauvages.

En créant des discours élogieux à leur égard, elles tentent d’inverser le topique de répulsion qui pèse sur ces espèces, de conjurer les craintes en diminuant leur distance avec le grand public et de favoriser l’émergence de représentations qui leur soient davantage favorables. Ces altérités animalières, jusque-là perçues comme radicalement différentes des humains, sont présentées sous le jour d’une proximité renouvelée.

Les acteurs associatifs endossent un rôle d’information et de formation en portant à la connaissance des publics non savants une partie de l'immense diversité des insectes : papillons, guêpes, sphinx, bourdons, osmies, syrphes, etc. En utilisant des termes évocateurs comme « pollinisateurs » ou « butineurs », les associations contribuent à éroder l’aversion occidentale qui pèse sur cette faune pourtant fondamentale.![]()

Nataly Botero est membre du comité d'experts de l'Observatoire des Médias sur l’Écologie.

![Élections en Côte d’Ivoire: quand la presse française s’en[mêle]](https://www.causeur.fr/wp-content/uploads/2025/05/tidjanethiam.jpg)

/2025/05/13/festival-de-cannes-2025-je-ne-ferai-plus-de-film-sur-la-mafia-affirme-robert-de-niro-68239ffa96e5c414578116.jpg?#)

/2025/05/13/cinema-donald-trump-veut-faire-taire-hollywood-6823aefd775ac473652797.jpg?#)

/2025/05/13/video-41-6823b3575a390505476978.jpg?#)

/2025/05/13/video-42-6823b7304de83484140833.jpg?#)

/2025/05/05/maxbestof321206-6818ca413c981094713563.jpg?#)