L’effondrement des traités de limitation des armements met l’humanité entière en danger

Tout l’édifice normatif construit depuis plus de soixante ans pour limiter ou interdire certains armements, notamment nucléaires, est en train de disparaître.

Ces dernières années, on observe un rapide délitement des conventions internationales interdisant ou encadrant les armements, nucléaires ou non. Exacerbé par les conflits récents, en particulier par la guerre d’Ukraine, ce processus, que les États justifient par leurs impératifs de sécurité immédiate, met en danger l’avenir de la sécurité internationale et, au-delà, rien de moins que l’habitabilité de notre planète.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les conventions internationales sur la limitation des armements ont joué un rôle clé dans la régulation des arsenaux militaires mondiaux. Certes, elles n’ont pas permis une abolition complète des armements particulièrement létaux et peu discriminants pour les civils. De même, les adhésions des États à ces conventions sont variables et leur transgression a été, et reste, régulière. Mais ces textes fournissent un cadre institutionnel, normatif, efficace et raisonnable dans les contraintes qu’ils font peser sur la marge de manœuvre des États à s’armer et à se défendre – un cadre qui subit aujourd’hui un délitement rapide.

Du TNP à New START, des décennies d’efforts de limitation des armements

Certaines des plus importantes de ces conventions ont été adoptées lors de la guerre froide, période historique inégalée en termes de prolifération des moyens physiques de destruction.

Sur le nucléaire, rappelons deux textes piliers : le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP, 1968), et le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF, 1987), accord majeur passé entre les États-Unis et l’Union soviétique (puis la Russie).

En limitant la prolifération des armes nucléaires et en visant l’élimination des missiles à portée intermédiaire en Europe, ces accords ont permis de créer un environnement de contrôle et de réassurance entre les grandes puissances.

Les textes relatifs au contrôle des armes nucléaires ont également connu des évolutions significatives après la guerre froide, avec l’adoption du Traité sur l’interdiction des essais nucléaires (1996) et le New START (Start signifiant Strategic Arms Reduction Treaty, littéralement « traité de réduction des armes stratégiques »), signé en 2010 entre les États-Unis et la Russie, qui a pour objectif de limiter les arsenaux nucléaires stratégiques de chaque pays, en plafonnant surtout le nombre de têtes nucléaires déployées.

L’effet combiné de ces traités, dont ceux évoqués ne sont que des exemples d’un ensemble normatif plus vaste, a permis une réduction importante des stocks d’armes nucléaires, lesquels sont passés – pour le cumulé seul États-Unis/URSS puis Russie – d’un pic d’environ 63 000 au milieu des années 1980 à environ 11 130 en 2023.

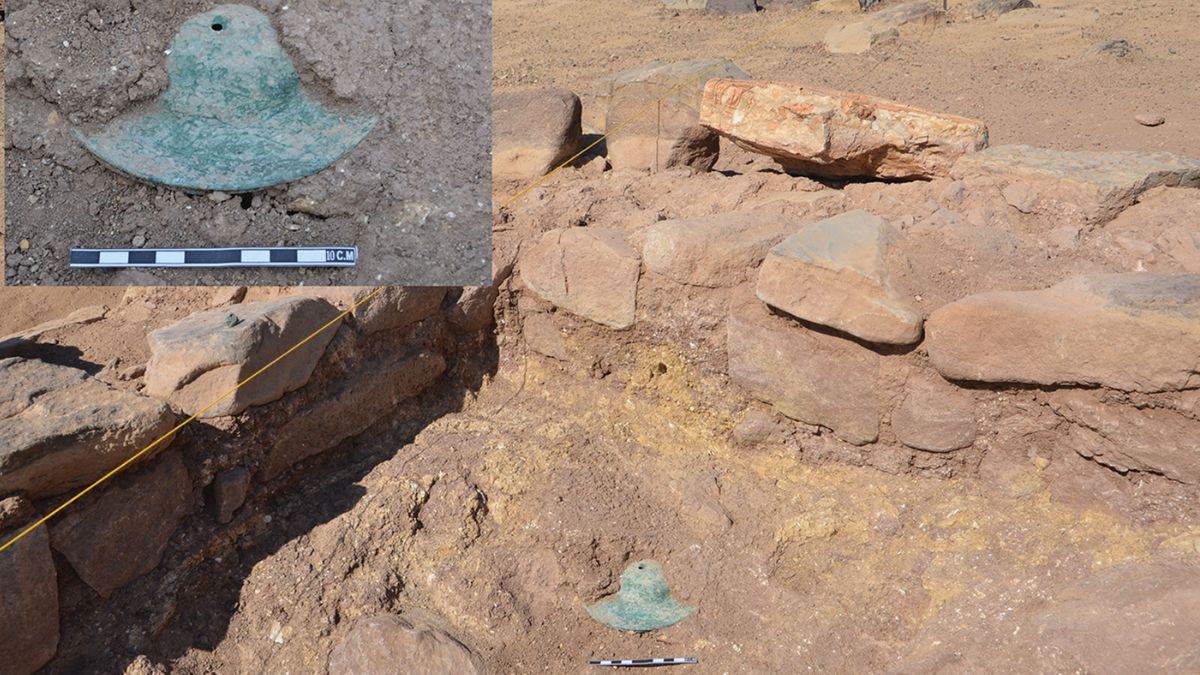

Des efforts de désarmement dans d’autres secteurs ont été poursuivis après la fin de la guerre froide, comme la Convention d’Ottawa sur les mines anti-personnel (1997) et celle d’Oslo sur les bombes à sous-munitions (2008). Ces régimes se sont développés en raison surtout des pertes civiles causées par ces armements et de leur « violence lente ». Susceptibles de ne pas exploser au moment de leur utilisation, ces mines et munitions restent enterrées et actives après la période de guerre, ce qui tue et mutile des civils, pollue les souterrains, constitue un fardeau financier pour le déminage et freine voire empêche les activités socio-économiques (par exemple l’agriculture).

Une dégradation inquiétante

Le problème est que, dernièrement, tout cet édifice normatif construit ces soixante dernières années s’effrite et se trouve menacé de disparition.

En 2019-2020, les États-Unis se retirent des traités INF et Open Skies. Le traité Open Skies, signé en 1992, permet aux États membres d’effectuer des vols de surveillance non armés sur le territoire des autres signataires pour promouvoir la transparence militaire et renforcer la confiance mutuelle. En 2020-2021, la Russie rétorque en faisant de même.

Le New START a également connu une trajectoire accidentée. Lors de sa première présidence, Trump avait refusé à la Russie d’étendre la durée de validité de l’accord, le jugeant trop désavantageux pour les États-Unis. S’il fut ensuite étendu sous l’administration de Joe Biden, la participation de la Russie fait l’objet d’une suspension depuis février 2023, ce qui implique par exemple l’impossibilité d’effectuer des contrôles dans les installations russes (une des mesures de confiance prévues par le Traité). Au vu de la situation actuelle, le renouvellement de New START, prévu pour 2026, ne semble pas acquis.

Les effets de cette érosion normative ne sont pas moins inquiétants parmi les autres États dotés. Prenant acte de ces désengagements et en réaction aux livraisons d’armes des États-Unis à Taïwan, la Chine a fait savoir en juillet 2024 qu’elle suspendait ses pourparlers sur la non-prolifération nucléaire et a entamé une politique d’augmentation de ses arsenaux. Plus récemment encore, Emmanuel Macron a annoncé qu’une augmentation du volume des Forces aériennes stratégiques françaises serait à prévoir.

Le troisième âge nucléaire

Ces décisions ouvrent la voie à ce que certains qualifient de « troisième âge nucléaire ». Cette nouvelle ère, caractérisée par un effritement marqué de la confiance mutuelle, est d’ores et déjà marquée par une nouvelle course aux armements, qui allie politique de modernisation et augmentations quantitatives des arsenaux.

La reprise de la course aux armements ne fait qu’ajouter une couche d’incertitude supplémentaire et de tensions potentielles. Certaines de ces tensions, d’une ampleur plus vue depuis la fin de la guerre froide, se manifestent déjà ces dernières années : en 2017, les États-Unis et la Corée du Nord se sont mutuellement menacés de destruction nucléaire. Et depuis février 2022, la Russie a à multiples reprises brandi la menace d’un usage de la bombe nucléaire afin de dissuader les pays occidentaux de soutenir militairement l’Ukraine.

Dernier danger, non des moindres et qui se trouve décuplé par la reprise de la course aux armements : l’humanité n’est jamais à l’abri d’une défaillance technique des appareils de gestion et de contrôle de l’arme nucléaire.

On l’aura compris : agglomérés, ces facteurs nous font vivre dans une période particulièrement dangereuse. Et cela, d’autant plus que les évolutions concernant les autres types d’armements ne sont pas moins inquiétantes, en particulier dans le contexte des tensions entre la Russie et ses voisins directs liés à l’invasion de l’Ukraine. Certains pays ont quitté (Lituanie) et annoncé vouloir quitter (Pologne et les trois pays baltes) les conventions interdisant l’usage des mines anti-personnel et des bombes à sous-munitions. Même si, comme la Russie, les États-Unis n’ont pas adhéré à la convention d’Oslo, la livraison des bombes à sous-munitions à l’Ukraine consolide cette érosion normative globale en participant au déploiement de ces munitions sur les champs de bataille contemporains.

Un effondrement normatif injustifié à tous points de vue

Pour justifier le retrait ou la transgression des conventions internationales sur la limitation des armements (et des pratiques guerrières illégales plus généralement), l’argument principalement avancé est le suivant : cela permet de mieux dissuader et de mener la guerre plus efficacement.

Autrement dit, pourquoi prendre le risque de se mettre en position d’infériorité stratégique en s’astreignant à des limites que des pays qui nous sont hostiles ne se donnent pas la peine de respecter ? Pourquoi ne pas augmenter son seuil de brutalité, partant de l’idée que, dès lors, on aura plus de chances 1) de dissuader l’ennemi de nous déclarer la guerre et 2) si la dissuasion échoue, de sortir vainqueur du conflit ?

Cette réflexion, qui peut sembler cohérente au premier abord, repose en réalité sur une lecture simpliste des rapports politiques et des dynamiques guerrières. C’est une idée infondée et lourde de conséquences, à la fois pour la stabilité internationale, pour l’avenir de l’humanité et pour l’état environnemental de notre planète. Trois raisons permettent de donner corps à ce constat.

Tout d’abord, le fondement rationnel du démantèlement de cet appareil normatif est questionnable. Le nucléaire est un exemple frappant, à commencer par le Traité INF. Rappelons que, selon les estimations, l’usage de « quelques » centaines de bombes nucléaires suffirait à mettre en péril la quasi-entièreté de la vie sur Terre, par la combinaison de l’effet explosif et du cataclysme climatique qui s’en suivrait. En d’autres termes, les stocks post-guerre froide, même réduits à environ 13 000 aujourd’hui à l’échelle planétaire, sont déjà absurdes dans leur potentiel de destruction. Les augmenter l’est encore plus.

C’est pourquoi nombre d’experts estiment que la décision de Trump de retirer les États-Unis du Traité INF présente bien plus d’inconvénients que d’avantages, au premier rang desquels la reprise (devenue réalité) d’une course aux armements qui n’a pour conséquence que de dépenser inutilement des sommes astronomiques dans des arsenaux nucléaires (qui, rappelons-le, présentent la tragique ironie d’être produits pour ne jamais être utilisés) et de replonger l’humanité dans l’incertitude quant à sa propre survie.

Ajoutons à cela que l’on peut sérieusement douter de la capacité des États à gérer les effets d’une guerre nucléaire sur leurs populations. À cet égard, la comparaison avec l’épidémie de Covid-19 est instructive. Quand on voit que les gouvernements ont été incapables de contenir une pandémie infectieuse, en raison notamment des politiques de restriction budgétaire en matière de santé et de services publics plus généralement, on peine à croire qu’ils pourraient gérer la catastrophe sanitaire et médicale consécutive à des frappes nucléaires.

Passons maintenant au champ de bataille lui-même et à la remise en cause récente des accords sur les mines et les bombes à sous-munitions. S’affranchir de tels régimes n’a guère plus de sens, pour la simple raison que conduire la guerre plus « salement » n’a pas de lien avec une efficacité plus grande dans l’action militaire.

Les exemples historiques abondent, à commencer par les guerres récentes des grandes puissances. En Ukraine, l’armée russe est responsable d’un nombre incommensurable de crimes de guerre et utilise massivement des mines et des bombes à sous-munitions. Pourtant, cette litanie d’atrocités n’a pas amené plus de succès. La Russie s’est embourbée, sacrifie des soldats par dizaines de milliers, et du matériel en masse, pour des gains territoriaux qui restent limités au vu de la consommation en vies humaines et en ressources.

Le bilan de la guerre contre le terrorisme des États-Unis et de leurs alliés dans les années 2000-2010 n’est pas plus reluisant. Sans même compter le volume considérable de ressources allouées aux campagnes du contre-terrorisme militaire, la pratique étendue de la torture, les assassinats ciblés (par drones ou forces spéciales), le développement d’un archipel de centres de détention extra-légaux (type Guantanamo ou Black Sites (prisons secrètes) de la CIA), l’usage de munitions incendiaires en zone urbaine (bombes au phosphore blanc en Irak), tout ce déluge de violence n’a pas suffi à faire de la guerre contre la terreur autre chose qu’un échec cuisant aux conséquences encore aujourd’hui désastreuses.

En somme, effriter le régime d’interdiction des armes non discriminantes ne rend pas la guerre plus efficace mais la rend, pour sûr, plus meurtrière, plus atroce et étend ses effets létaux davantage au-delà de la guerre elle-même en blessant et en tuant encore plus de civils.

Enfin, la destruction de ces régimes de régulation engendrera des conséquences démesurées pour deux autres batailles bien plus essentielles à mener : le maintien de nos démocraties et de l’habitabilité de notre planète.

Éroder ces traités revient à s’aligner sur les pratiques sanglantes des régimes autoritaires, à commencer par la Russie ou même encore la Syrie qui, du temps de Bachar al-Assad et de la guerre civile, avait aussi fait un usage généralisé de mines et d’autres armes visées par ces conventions d’interdiction. Alors que la crédibilité internationale de nos normes démocratiques est déjà significativement écornée du fait de livraisons et soutiens militaires à des pays responsables de massacres, détruire ces régimes de régulation ne ferait qu’encourager plus largement le recours à ces types d’armes par tous les régimes, démocratiques ou non.

Se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard

Enfin, et c’est au fond l’enjeu majeur, ces dynamiques augmentent l’inhospitalité de notre planète pour la vie humaine. Si les grandes puissances prenaient un tant soit peu au sérieux l’urgence climatique à laquelle nous sommes tous confrontés, un encadrement bien plus strict des activités militaires existerait dans le domaine.

Les institutions militaires sont responsables d’une pollution considérable et de destructions d’écosystèmes entiers, en raison des destructions environnementales provoquées par les armes/munitions elles-mêmes, de la consommation démesurée d’hydrocarbures et des activités entourant les armes nucléaires (extractions minières, tests, gestion des déchets). La remilitarisation qui s’annonce et l’effritement des traités de limitation des armements ne font qu’accélérer la catastrophe écologique vers laquelle on se dirige. À quoi bon continuer à militariser à outrance une planète qui tolère de moins en moins notre présence ?

À lire aussi : Guerre en Ukraine et destruction de l’environnement : que peut le droit international ?

Pour résumer, les conventions adoptées au cours des décennies passées ont permis de poser quelques limites raisonnables à une destruction humaine et environnementale de masse qui n’a fait que grossir, s’étendre et se normaliser depuis la seconde moitié du XIXe siècle.

Détruire ces régimes de régulation – sous le futile prétexte qu’on ne devrait pas s’imposer des limites que les autres ne se posent pas – ne présente que des désavantages.

Ce détricotage normatif va au-delà de la question seule des armements ; il reflète le mépris grandissant pour nos standards démocratiques et, au-delà, pour le vivant dans son ensemble.![]()

Julien Pomarède a reçu des financements du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS - Belgique).

![[SATIRE À VUE] Un député LFI veut supprimer des jours fériés liés à la religion](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/04/commune-de-paris-616x282.jpg?#)

/2025/04/17/080-hl-rmilani-2594078-6800d8410942b404247519.jpg?#)

/2025/04/17/gettyimages-2151814168-6800e49e6d4cf877038541.jpg?#)

/2025/04/14/000-dv589641-67fcb6806b80a808105167.jpg?#)