La semi-liberté, solution pour désengorger les prisons et réinsérer les détenus ?

Le doublement des places en semi-liberté annoncé par Gérald Darmanin, ministre de la justice, interroge. Une politique de réinsertion sera-t-elle menée, ou s’agit-il uniquement de désengorger des prisons surpeuplées ?

Alors que la surpopulation carcérale pousse le gouvernement à élargir les dispositifs alternatifs, le doublement des places en semi-liberté annoncé en janvier 2025 interroge. Cette annonce sera-t-elle accompagnée de moyens humains, sociaux et territoriaux indispensables à la réinsertion des détenus ?

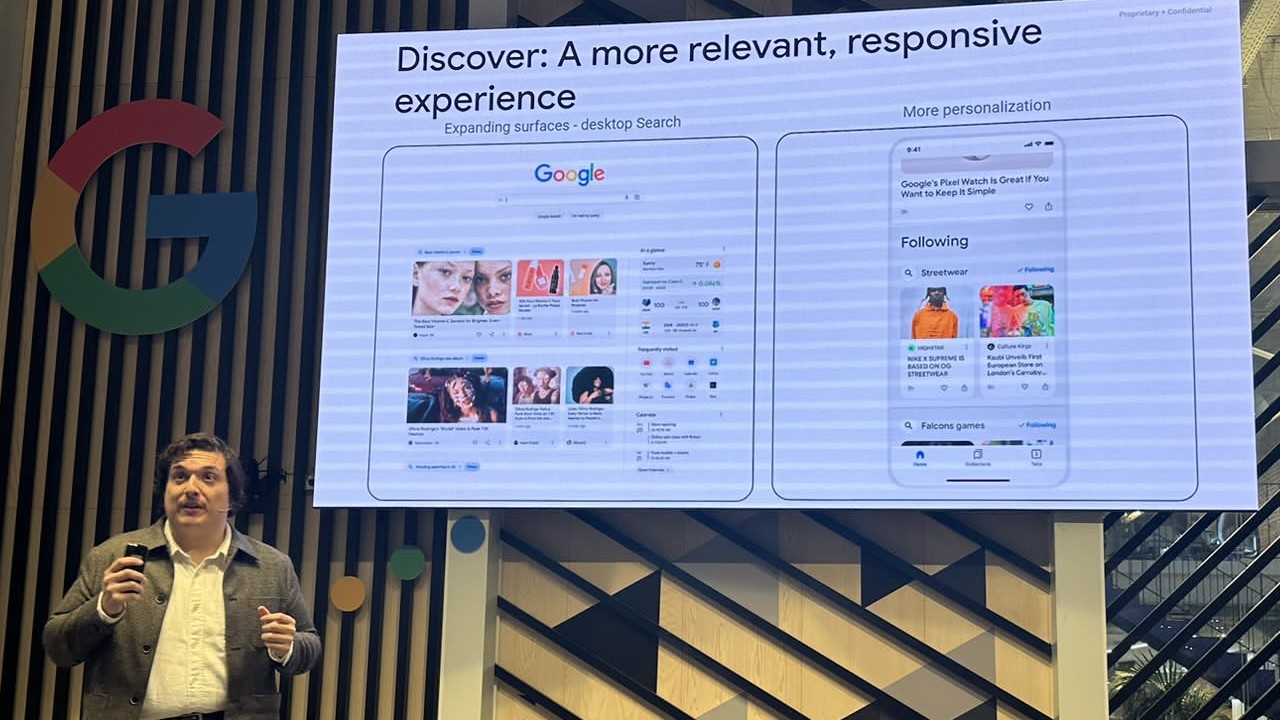

Le 23 janvier 2025, lors d’un déplacement à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (Enap) à Agen, le garde des sceaux, Gérald Darmanin, a dévoilé deux mesures majeures. La première concerne l’ouverture, prévue pour le 31 juillet 2025, d’un établissement pénitentiaire de haute sécurité spécialement réservé aux narcotrafiquants. En parallèle, il a annoncé le doublement des places en semi-liberté d’ici à 2027, pour atteindre 3 000 places au total. Tandis que la première mesure répond à une logique sécuritaire de contrôle et d’isolement, la seconde est présentée comme une réponse pragmatique à la crise de la surpopulation carcérale. Ensemble, ces annonces traduisent une volonté politique de concilier fermeté pénale et ouverture limitée à la réinsertion.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Comment réduire la surpopulation carcérale ?

L’étude des politiques pénales états-unienne a permis d’identifier trois approches principales pour résoudre la surpopulation carcérale : la construction de nouvelles prisons, la libération anticipée des détenus et la modification des lois pour réduire le recours à l’incarcération.

Un exemple récent de cette logique se trouve au Royaume-Uni, avec le programme Standard Determinate Sentences, dit SDS40, qui permettait la libération anticipée de certains détenus après 40 % de leur peine. Les infractions graves, comme le meurtre ou le harcèlement criminel, sont exclues du dispositif. Ce phénomène, qualifié de « bifurcation », vise à concilier des objectifs contradictoires et offrir ainsi un compromis politique, où la volonté de réduire l’emprisonnement pour certains s’accompagne du maintien strict de l’incarcération pour d’autres.

La situation actuelle en France reflète ce mécanisme, à ceci près que l’élément prétendument progressiste, à savoir le doublement des places en semi-liberté, mérite un examen critique. Plutôt que de traduire un véritable engagement structurel en faveur de la réinsertion, le doublement des places en semi-liberté annoncé par Gérald Darmanin semble relever d’un ajustement ponctuel face à la crise carcérale.

Certes, le ministre évoque des moyens supplémentaires, mais les détails concrets sur l’accompagnement social, éducatif ou médical restent flous. En l’absence d’une réforme profonde des conditions de mise en œuvre de la semi-liberté, cette mesure s’apparente davantage à une réponse pragmatique court-termiste qu’à une stratégie cohérente de réintégration et de justice sociale.

Qu’est-ce que la semi-liberté ?

La semi-liberté est un aménagement de peine permettant aux condamnés de quitter un centre de détention à des horaires définis pour exercer des activités extérieures (travail, formation, soins, vie familiale, etc.). Elle est accordée par le juge de l’application des peines] sous certaines conditions, et constitue souvent une phase probatoire avant une libération conditionnelle. Toutefois, la personne demeure en prison : toute absence non autorisée est considérée comme une évasion. Cette procédure a démontré son efficacité en termes de prévention de la récidive.

Les places en semi-liberté se répartissent entre 9 centres de semi-liberté (CSL, établissements autonomes) et 22 quartiers de semi-liberté (QSL, rattachés à un établissement pénitentiaire) soit 1 635 places disponibles en France, d’après la direction de l’administration pénitentiaire (2025).

Selon cette dernière, au 1er janvier 2025, le taux d’occupation était de 88 %, en forte augmentation par rapport à 2021 (68,8 %), ce qui illustre l’essor de ce dispositif. Cependant, la répartition de ces établissements est inégale. Certains se situent en zone rurale, mal desservie par les transports, limitant ainsi les opportunités de réinsertion. D’autres, comme celui de Grenoble bénéficient d’un ancrage urbain facilitant la transition vers la vie civile.

L’octroi d’une mesure de semi-liberté repose sur l’implication active du condamné dans un parcours d’insertion, incluant la recherche de soins, la réparation des dommages, la recherche d’emploi ou la participation à une formation et le maintien des liens familiaux. Cependant, ces efforts individuels ne suffisent pas. Il apparaît évident que l’efficacité de la semi-liberté dépend avant tout d’un accompagnement structuré pour reconstruire une trajectoire stable.

Des services d’insertion et de probation sous-dotés

Cependant, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip) en France sont confrontés à une charge de travail excessive et à des ressources financières limitées, ce qui entrave leur capacité à accompagner efficacement les personnes en semi-liberté, comme le montre un rapport du Sénat). Selon les chiffres communiqués par la direction de l’administration pénitentiaire pour 2024, il manque 327 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, 61 directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, 51 psychologues, 45 coordinateurs d’activités culturelles et 36 assistants de service social.

Bien que le budget de l’administration pénitentiaire ait connu des augmentations, une part significative de ces fonds est allouée à la construction de nouvelles places de prison. Par exemple, en 2023, plus de 680 millions d’euros ont été consacrés à la construction de 15 000 places supplémentaires, avec un coût total estimé à 4,5 milliards d’euros d’ici 2027. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait une augmentation de 3,9 % des dépenses de fonctionnement des Spip, en lien avec la création de 1 500 emplois, entre 2018 et 2022. Mais le projet de loi des finances 2025, adopté le 14 février, prévoit une diminution du budget alloué aux Spip, passant de 123,2 millions d’euros en 2024 à 121,8 millions d’euros en 2025, suscitant nombre d’inquiétudes quant au fonctionnement des aménagements de peine et de la réinsertion efficace des personnes détenues.

Repenser les parcours de réinsertion

Par ailleurs, il est impératif d’assurer un ancrage local des structures et un accès facilité aux transports, en les implantant stratégiquement selon les opportunités d’emploi. La localisation des centres de semi-liberté ne doit donc pas être aléatoire, mais pensée pour maximiser l’insertion professionnelle et sociale. L’implication des collectivités et des citoyens] est aussi un facteur clé, car elle permet de commencer à tisser des liens qui perdureront entre les personnes détenues et la communauté qu’ils cherchent à réintégrer. La réussite de la semi-liberté repose sur la collaboration entre l’administration pénitentiaire, les acteurs sociaux et les entreprises locales.

Il est enfin crucial que cette collaboration soit conçue de manière à reconnaître les détenus non seulement comme des individus à réhabiliter, à reformer, mais aussi comme des acteurs capables d’autonomie et dotés d’expériences uniques, comme j’ai tenté de le montrer dans l’ouvrage Prisoner Leaders : Leadership as Experience and Institution.

Le débat sur la semi-liberté et le phénomène de bifurcation observé invitent à une réflexion plus large sur le format carcéral. Certaines initiatives internationales, telles que Rescaled et Working in Small Detention Houses (Wish), inspirées des modèles nordiques, montrent l’intérêt de structures spécialisées et intégrées localement. Ces approches favorisent un accompagnement plus personnalisé et une transition progressive vers la liberté.

En France, le programme pilote Inserre suit cette logique en prévoyant la création d’une nouvelle catégorie d’établissement pénitentiaire, axée sur la réinsertion par le travail. La première structure de ce type verra le jour à Arras, en 2026], et illustre une volonté d’adapter les infrastructures carcérales aux défis de la réinsertion.

S’il est essentiel de repenser la place de la réinsertion dans les politiques pénales, en évitant une approche purement punitive, il est crucial d’imaginer la prison non pas comme un espace géographiquement et symboliquement isolé, mais comme une institution intégrée à la communauté, favorisant des liens continus entre les personnes détenues et les acteurs sociaux tout au long de leur peine, et non uniquement à sa fin. Cette nouvelle conceptualisation est fondamentale pour une réinsertion efficace, pour la prévention de la récidive et pour le maintien de la cohésion sociale.

Article écrit avec la collaboration de Céline Bertetto, Patrick Malle, Marie-Odile Théoleyre, Bénédicte Fischer, et Jean-Charles Froment.![]()

Marion Vannier a reçu des financements du fond 'UK Research & Innovation'.

/2025/04/14/toxic-01-4k-c-akis-bado-67fd316370d3a516053246.jpg?#)

/2025/04/15/000-42c73wd-67fe09812982f376801276.jpg?#)

/2025/04/15/us-navy-67fde8448af0b862746448.jpg?#)

/2025/04/15/tourisme-spatial-katy-perry-a-67fe11201530a818188458.jpg?#)