Le retour de l’énergie nucléaire civil au Japon traduit un certain pragmatisme du gouvernement

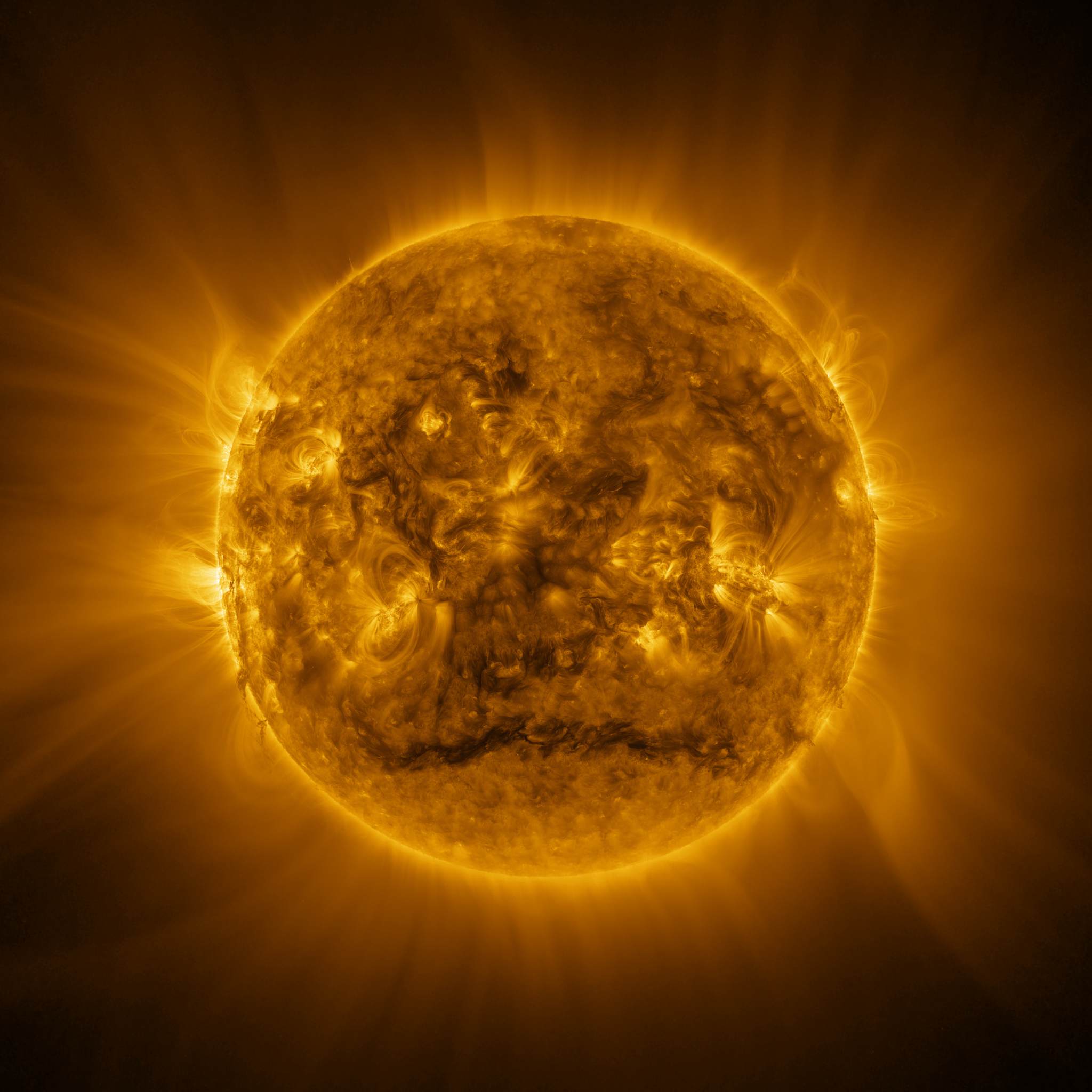

Le Japon relance le nucléaire, quatorze ans après l’incident de Fukushima, face à la crise énergétique, aux tensions géopolitiques et des objectifs de décarbonation.

Le Japon relance le nucléaire, quatorze ans après l’incident de Fukushima, face à la crise énergétique, aux tensions géopolitiques et des objectifs de décarbonation.

Le souvenir de l’incident de la centrale de Fukushima Daichii le 11 mars 2011 semble lointain. Désormais, le Japon s’engage à « utiliser au maximum » l’énergie nucléaire, comme l’indique en substance le 7ᵉ plan stratégique pour l’énergie, adopté le 18 février 2025 par le gouvernement japonais. Il s’agit d’un virage à 180 degrés par rapport au précédent plan de 2021 qui visait à réduire significativement la dépendance à l’atome.

Le Japon, pionnier en Asie dans ce domaine, a relié pour la première fois une centrale nucléaire à son réseau électrique en 1966 (11 ans avant la Corée du Sud et 35 ans avant la Chine !). Pourquoi Tokyo se tourne-t-il à nouveau vers cette énergie ? Outre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la flambée des prix du gaz due à la guerre en Ukraine rend le nucléaire plus attractif pour le Japon, un pays qui importe 90 % de ses besoins énergétiques.

L’électricité d’origine nucléaire va atteindre un niveau record en 2025, représentant un peu moins de 10 % de la production mondiale, affirme l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport publié en janvier 2025. Cette croissance est portée par l’électrification des usages et de secteurs tels que les véhicules électriques et les centres de données. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, l’AIE prévoit que les besoins en électricité des centres de données pourraient doubler d’ici 2030, ce qui justifie en partie le choix du Japon de relancer le nucléaire.

À l’échelle domestique, l’opinion publique et les changements de la scène politique nippone offrent des pistes supplémentaires pour comprendre cette réorientation. Le Japon mise aussi sur le nucléaire pour rester dans la compétition géo-économique mondiale de l’énergie.

À lire aussi : Plus de trois décennies après Tchernobyl, la Russie joue crânement la carte nucléaire

Réassurances gouvernementales

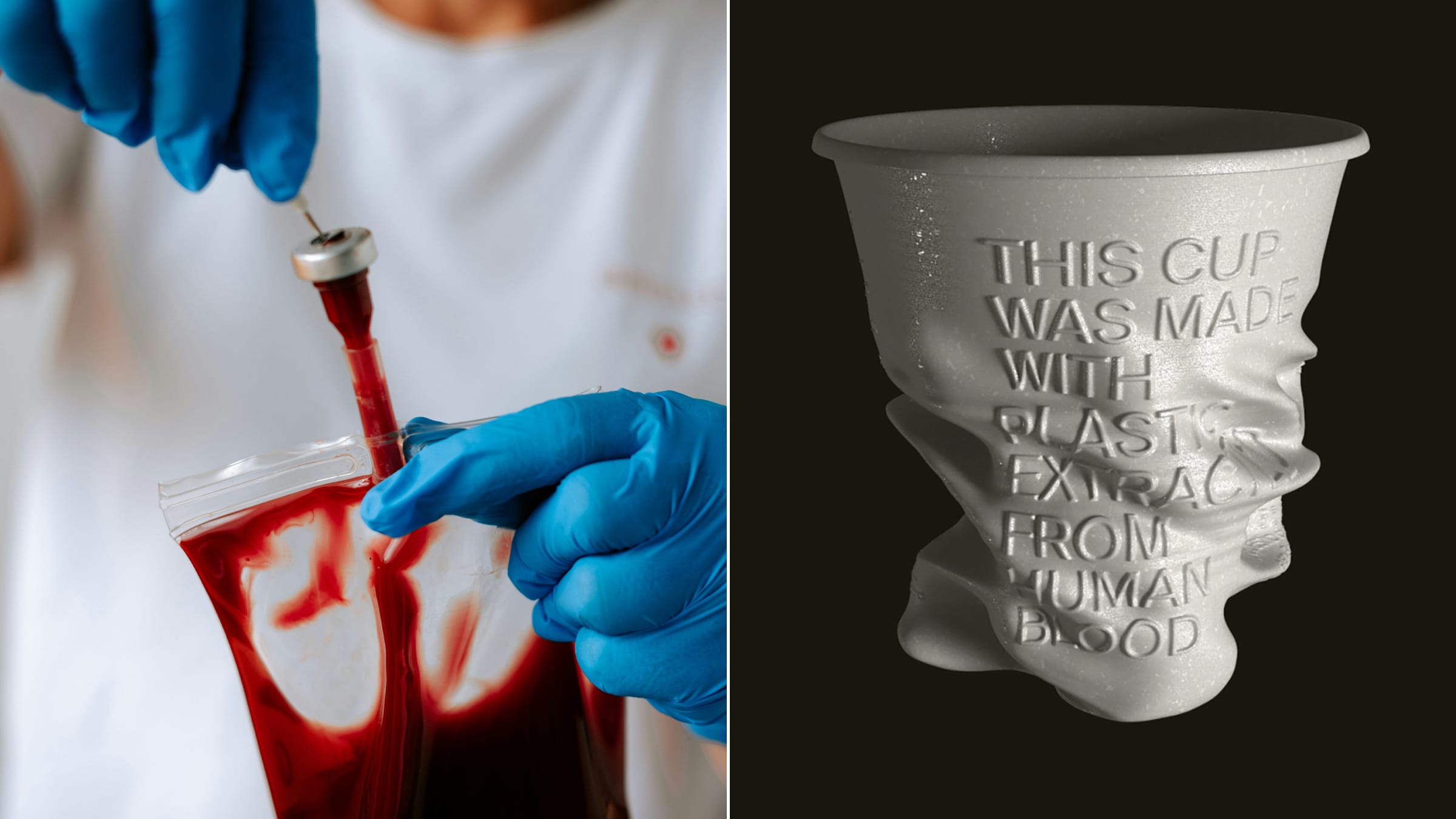

Le rejet dans l’océan Pacifique d’eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima, le 24 août 2023, a aggravé les relations de voisinage en Asie orientale. Bien que le projet ait reçu l’aval de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le déversement de plus de 1,3 million de mètres cubes d’eau tritiée a provoqué le haro de la Corée du Sud et une vive réaction de la Chine qui a suspendu durant plus d’un an toutes ses importations de produits de la mer japonais.

Ces eaux contaminées sont-elles vraiment sans danger ? Immédiatement après la fusion des trois réacteurs, l’objectif le plus urgent visait à refroidir avec de l’eau de mer les coriums, un mélange de combustible et de métal fondu. Or, le traitement chimique de l’eau récupérée élimine la quasi-totalité des radionucléides, à l’exception du tritium.

Dès 2011, le gouvernement japonais a mené des enquêtes sur les répercussions sanitaires de l’accident dont les résultats sont suivis par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sur les millions d’échantillons prélevés entre 2011 et 2019, moins de 1 % ont dépassé la limite des 1 000 Bq/kg, conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé. Le ministère de l’Environnement a également mis en place un site d’entreposage intermédiaire pour les déchets les plus contaminés, à Okuma et Futaba, prévu pour fonctionner jusqu’en 2045.

L’appréhension du risque nucléaire

Les accidents dans les centrales à Three Mile Island (1979) et à Tchernobyl (1986) résultaient d’erreurs humaines, caractéristiques de ce que Ulrich Beck dépeint comme la société du risque. Fukushima, cependant, est la conséquence d’un tremblement de terre suivi d’un tsunami. Malgré la construction de murs anti-tsunamis, la menace de catastrophes naturelles demeure, comme l’a rappelé le tremblement de terre de Noto, le 1er janvier 2024.

Dans l’un des pays où l’activité sismique est la plus importante au monde, l’opinion publique sur le risque nucléaire a considérablement évolué ces dix dernières années. Alors qu’en 2013 seulement 22 % des Japonais soutenaient le redémarrage des centrales, le plus récent sondage réalisé en février 2023 par le principal quotidien national, Asahi Shimbum, montrait que 51 % des Japonais sont maintenant favorables au retour du nucléaire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Une scène politique inédite

Les élections législatives anticipées d’octobre 2024 ont forcé les partis à clarifier leur position sur le rôle de l’atome dans la production électrique sur l’archipel. Le Premier ministre Shigeru Ishiba, espérant renforcer l’influence du Parti libéral-démocrate (PLD), a convoqué ces élections, mais elles ont conduit à une débâcle électorale. Pour la première fois depuis 2009, le PLD et son allié de centre droit Komei ne représentent plus la principale coalition au pouvoir.

Cette crise politique a révélé les divergences au sein même du PLD-Komei sur la stratégie énergétique. En effet, le PLD (conservateur) prône la « maximisation de l’utilisation » des centrales nucléaires et le développement de nouveaux réacteurs, quand son allié défend une société non dépendante de l’atome. Avant les élections, la course à l’investiture du PLD avait d’ailleurs mis en lumière les revirements des concurrents de Shigeru Ishiba, autrefois opposés au nucléaire.

Le Parti démocrate constitutionnel, principal groupe d’opposition, dirigé par le populaire ancien premier ministre Yoshihiko Noda, reconnaît la nécessité de maintenir certaines capacités nucléaires à court terme mais exclut la construction de nouvelles centrales. D’autres formations, telles que le Parti populaire et le Parti japonais de l’innovation, militent pour le redémarrage des centrales et la modernisation du parc nucléaire. Enfin, le Parti communiste japonais et plusieurs petites formations écologistes restent fermement antinucléaires. Derrière cette fragmentation idéologique au sein de la Diète, tous s’accordent néanmoins sur l’impératif de transition énergétique pour le Japon.

Décarboner en restant compétitif

Outre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 73 % en 2024 par rapport à 2013, le Japon fixe aussi une cible ambitieuse de 20 % à 22 % d’énergie nucléaire dans le mix énergétique d’ici à 2030. Or, avec une flotte de 14 réacteurs actuellement en service, le pays n’a pas les capacités pour atteindre cet objectif. Construire des centrales prend des décennies et redémarrer des réacteurs existants demande plusieurs années.

Loin de l’image de la centrale nucléaire « fantôme » de Bataan aux Philippines, l’Asie du Sud-Est représente un marché en pleine croissance pour l’énergie nucléaire. L’Indonésie, par exemple, a dévoilé son projet de construction de 20 nouvelles centrales d’ici 2036, en misant sur des petits réacteurs modulaires, plus sûrs, moins chers et plus rapides à construire. Le Vietnam a également signé des accords avec le Japon.

Ces projets redessinent le paysage énergétique en Asie du Sud-Est et soulignent une compétition géoéconomique accrue. Au-delà de la production d’électricité, le Japon voit dans le nucléaire un vecteur d’innovation technologique et donc un levier d’influence pour ses entreprises dans cette région à fort potentiel. Ainsi, en juillet 2023, Mitsubishi Heavy Industries a été désigné pour conduire un programme sur les réacteurs rapides refroidis au sodium.

Évitons tout « sensationnalisme » au sujet du retour de l’atome au Japon car le mix énergétique reste largement carboné (pétrole, 38 % ; le charbon, 26 % ; gaz naturel, 21 % ; nucléaire 5,8 %). Ce revirement ne constitue pas un changement de paradigme mais s’inscrit dans une tendance mondiale, particulièrement en Asie, où se trouvent trois-quarts des réacteurs en construction. Les défis pour l’archipel sont nombreux : des contraintes géographiques, un modèle économique énergivore et un contexte géopolitique défavorable qui accroît l’insécurité énergétique. En conséquence, la décision du gouvernement japonais de relancer le nucléaire traduit une forme de pragmatisme.![]()

Gauthier Mouton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[CINÉMA] Oxana, un portrait hagiographique de la fondatrice des Femen…](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/oxana-616x347.jpg?#)

/2025/05/04/000-par7328125-68174c3939fc2906452108.jpg?#)

/2022/05/20/phpGG6TcL.jpg?#)

/2025/05/04/insolite-jamel-debbouze-croise-un-pecheur-de-silure-pres-de-la-seine-a-paris-6817618717999692628964.jpg?#)

/2025/05/02/haumont-6814cd7ec0d4b492962924.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)

/2025/04/18/000-42fh3yh-1-6802b19ade03c986445568.jpg?#)