Le rapatriement des résistantes déportées : un retour hors norme

Au cours du printemps et de l’été 1945, environ 10 000 femmes déportées rentrent en France. Les célébrations qui accompagnent leur retour fissurent les représentations du féminin et du masculin.

Au cours du printemps et de l’été 1945, environ 10 000 femmes déportées rentrent en France. Si elles sont qualifiées d’héroïnes dans la presse, fêtées, parfois même accueillies en triomphe, les célébrations qui leur sont réservées interrogent les représentations du féminin et du masculin. Dans les discours, la figure de la martyre et de la survivante l’emporte d’ailleurs souvent sur celle de la combattante.

Environ 10 000 femmes déportées depuis la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale sont rapatriées au cours du printemps et de l’été 1945. La très grande majorité a été engagée dans la Résistance, quelques rares femmes juives de France ayant survécu sont présentes dans ces longs cortèges.

Sur les centaines de milliers d’individus rapatriés alors, les femmes déportées sont donc une infime minorité, représentant bien moins de 1 % des personnes rapatriées.

Le retour de déportation de ces résistantes noyées dans un flot d’hommes, retrouvant un pays qui tente de redonner sa place à chacun des sexes, est un événement qui fissure les représentations du féminin et du masculin.

Comment sont-elles accueillies, et que représentent pour cette France libérée les femmes dont le supplice symbolise alors la France qui s’est dressée contre l’occupant ?

Revenir dans une « France virile »

Les célèbres affiches du ministère Frenay (ministère des prisonniers, des déportés et des réfugiés du gouvernement provisoire de la République française) qui montrent trois hommes solidaires marchant vers leur avenir parlent d’elles-mêmes. Les préparatifs et les discours officiels anticipent surtout le retour des absents, au masculin : prisonniers de guerre, travailleurs du STO, et, selon la terminologie employée alors, les déportés politiques.

À lire aussi : Le retour des pères après la Seconde Guerre mondiale : un tournant dans l’histoire des familles en France ?

Si les femmes ne sont pas oubliées dans la propagande du ministère Frenay, elles n’apparaissent qu’à travers la figure des femmes de prisonniers de guerre, et comme celles qui doivent se préparer au retour des hommes, comme l’illustre cet extrait d’un projet de brochure pour la femme de l’absent :

« S’il vous parle beaucoup de ses camarades de captivité, ne soyez pas jalouse. Laissez-le faire. Ne le « sortez » pas trop, malgré votre fierté de l’avoir retrouvé. […] Surveillez vos enfants. Qu’ils reconnaissent son autorité paternelle et ne l’appellent pas « Monsieur ». Il vous faut rendre à votre époux sa place de chef de famille. Ne brusquez rien, mais allez toujours dans le même sens. C’est l’homme qui doit conduire la barque. »

Ainsi, dans les faits, rien n’est mis véritablement en œuvre pour préparer des femmes à revenir dans leur foyer, tandis que rien n’est mis en place non plus pour préparer des hommes au retour des femmes.

Pourtant, la question de leur retour a été posée bien avant que les premières déportées ne rentrent en France. Sous l’impulsion notamment d’Adrienne Weil, une sous-commission chargée « du retour des jeunes femmes actuellement en Allemagne » est mise en place au sein du ministère Frenay dès la fin du mois de septembre 1944, emboîtant le pas à un groupe de travail existant depuis l’été au sein de l’UNRRA (Administration des Nations unies pour le secours et la reconstruction), et pensant la question à l’échelle européenne.

Tous les quinze jours, nos auteurs plongent dans le passé pour y trouver de quoi décrypter le présent. Et préparer l’avenir. Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui !

Les discussions qui se succèdent sur la préparation du rapatriement au sein de ce groupe d’experts et d’expertes sont surtout l’occasion d’insister sur les différences fondamentales entre les deux grandes catégories de femmes déplacées : les travailleuses civiles et les déportées, qualifiées alors de « politiques ». Mais si beaucoup prennent un soin particulier à ne pas confondre les deux groupes, les travaux se concentrent presque exclusivement sur la question de la prostitution et sur le « relèvement » de ces absentes, imaginant que la plupart des travailleuses ont été dans l’obligation de se prostituer pour survivre.

Ainsi, bien que certaines conclusions de la sous-commission alertent sur le fait que « bien peu de femmes trouveront un foyer accueillant correspondant à celui qu’elles ont quitté, et qu’elles ont fantasmé », les conséquences réelles de ses discussions seront donc essentiellement médicales. La plupart des directives insistent sur le caractère obligatoire d’un dépistage des maladies vénériennes. Ainsi en mars 45, alors que les premières femmes rentrent de déportation, le médecin en chef conclut que l’examen gynécologique doit être pour toutes « rendu obligatoire ». C’est le seul bilan finalement de cette réflexion sur un retour spécifique des femmes, portant avant même leur retour les stigmates d’une représentation faussée des femmes déportées.

De nombreux éléments dévoilent en revanche une volonté de rétablir le rôle de chacun, comme dans l’exemple de la préparation des femmes d’absents. Le moment de la libération et du retour en France n’est pas seulement pour ces résistantes le moment où elles retrouvent un nom et un prénom, c’est aussi, le temps de la reconstitution de l’identité féminine après la déshumanisation.

Cette reconstitution de l’identité de genre s’impose très vite à elles, comme lors du passage en Suisse des premières rapatriées où, dans les colis qu’on a préparés pour elles, les anciennes camarades ont tenu à mettre du maquillage et des produits de beauté.

Dans les grands titres de la libération qui couvrent assez largement le retour des premières rescapées à la mi-avril 1945, les termes laissent transparaitre cette question d’une identité féminine d’autant plus prégnante qu’elle est pour ces femmes à reconstruire. Ces regards sur des corps féminins meurtris, meurtris par la faute de l’ennemi, témoignent sans doute de tous les enjeux que représente le rétablissement des identités féminines pour le corps social, qui peinent à penser l’événement singulier que constitue ce retour en nombre d’héroïnes.

Héroïnes et martyres : les multiples représentations d’une figure inédite

De nombreux articles n’hésitent pas à qualifier d’héroïnes ces résistantes revenues des camps. L’acte héroïque célébré n’est alors jamais très bien défini : est-ce la survie ou la résistance qui fonde alors leur héroïsme, qui n’est pas sans interroger une possible crise de l’héroïsme masculin, dans une France qui quelques mois plus tôt tondait des femmes en place publique ?

Le statut d’héroïne de guerre se manifeste au-delà des commentaires dans les colonnes des quotidiens de la Libération. Certaines comme Gisèle Guillemot par exemple, résistantes du Calvados, déportées pendant près de deux ans, sont portées en triomphe accueillies avec des haies d’honneur, des parades militaires et un discours des élus locaux. Toutefois, d’autres représentations s’imposent également et se superposent.

S’impose ainsi le rôle d’idéale de la femme française, bien résumé par exemple dans les derniers mots d’un article de Paris-Presse du 15 avril 1945 qui conclut : Des héroïnes ? Mieux, des Françaises. L’héroïsme, qui est avant tout collectif, doit permettre d’incarner cette femme de la nouvelle République, à la fois figure de résilience et symbole d’un combat victorieux.

Reste que, dans ce moment de trouble, la société cherche également des représentations familières, témoignant de la difficulté d’appréhender ce retour hors norme. C’est donc le plus souvent la figure de la sainte martyre, traditionnelle, qui va servir d’archétype pour lire cet événement, et figer l’image dès cet instant des résistantes rapatriées.

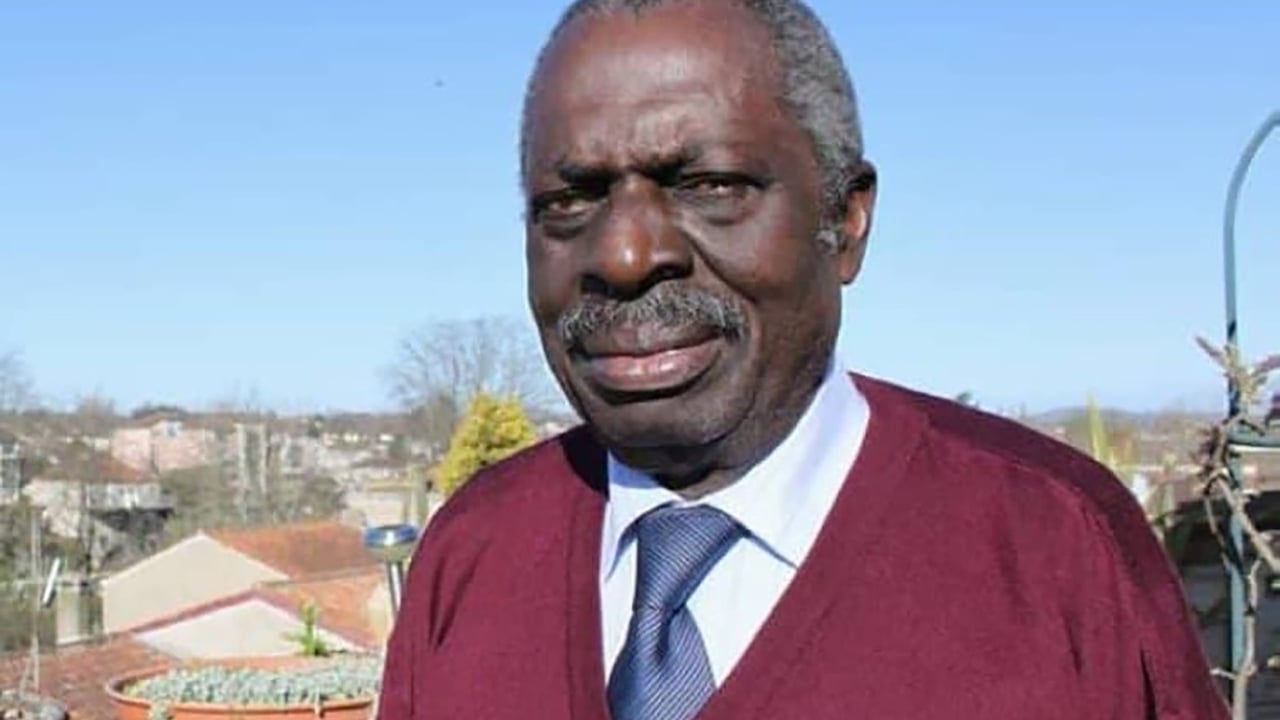

Dans cette France libérée, qui se revirilise, sans doute est-il difficile d’envisager plus longtemps que le temps du retour un héroïsme féminin, sans martyre, sans évocation du sacrifice. Martha Desrumeaux est décrite par exemple dans le journal Franc-Tireur comme : « tragique, puissante et comme éclairée de l’intérieur ». Une canonisation qui met au second plan leur engagement, leurs actions dans le combat s’estompant forcément derrière cet autre combat mené pour la survie, gagné lui aussi.

Survivante, incarnant la nation, et l’honneur du clan retrouvé, les résistantes revenues de déportation représentent un enjeu politique et social, en faisant presque figure d’une avant-garde féminine républicaine, ce qu’on devine presque dans ces lignes que le général de Gaulle écrit à sa nièce juste après sa libération : « Remets-toi, maintenant. La France a besoin de filles comme toi ». Le retour des « filles » comme Geneviève de Gaulle dans leur foyer finit de corriger une anomalie causée par la guerre. Et c’est aussi ce symbole que la France décide d’y lire. La femme française, la vraie, rentre enfin dans son foyer, à sa place.

Il faut enfin pour des centaines d’entre elles endosser dès lors un double rôle car beaucoup doivent porter le deuil d’un mari résistant (fusillé ou mort en déportation) ce qui viendra donc ajouter aux multiples statuts déjà endossés : héroïnes, martyres, survivantes et saintes mystiques, femme française, celui de femme de héros, et de porteuse de mémoire.![]()

Pierre-Emmanuel Dufayel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

.jpg?#)

![[SANTE] Faudra-t-il renoncer aux médecins libéraux dans les déserts médicaux ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/afp-20250430-hl-hchatel-2749359-v1-highres-20250429francedemonstrationdoctorsag-616x411.jpg?#)

/2025/05/07/en-bourgogne-la-preservation-des-constructions-en-pierres-seches-un-art-ancestral-681b7e5b569d7260717532.jpg?#)

/2025/05/07/education-des-classes-experimentales-au-college-pour-amener-plus-de-filles-vers-les-filieres-scientifiques-681bcc9dea55b320360341.jpg?#)

/2025/05/07/ariane-681b94a929340041916694.jpg?#)