Entre attaques américaines et illusion française, les sciences humaines et sociales en danger

Derrière l’accueil en Europe des chercheurs américains menacés se cache une réalité plus inconfortable : les savoirs critiques restent les grands oubliés.

Des coupes budgétaires aux discours politiques, les sciences humaines et sociales sont de plus en plus marginalisées. Derrière les discours de solidarité académique se rejoue une hiérarchie des disciplines qui fragilise la pensée libre et la diversité intellectuelle.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a transformé le gel des financements fédéraux aux universités en instrument politique. Sous couvert de « lutte contre l’antisémitisme », l’administration républicaine a suspendu des subventions de plusieurs milliards de dollars, touchant des institutions phares comme Harvard, Columbia, Cornell ou Northwestern.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Face à ce choc budgétaire, certaines universités intentent des recours juridiques, tandis que d’autres s’inclinent, préférant préserver leurs budgets en se pliant aux injonctions politiques trumpistes. Une atmosphère de censure s’installe, dénoncée notamment par le collectif Stand Up for Science, qui alerte sur un climat de peur et de surveillance généralisée.

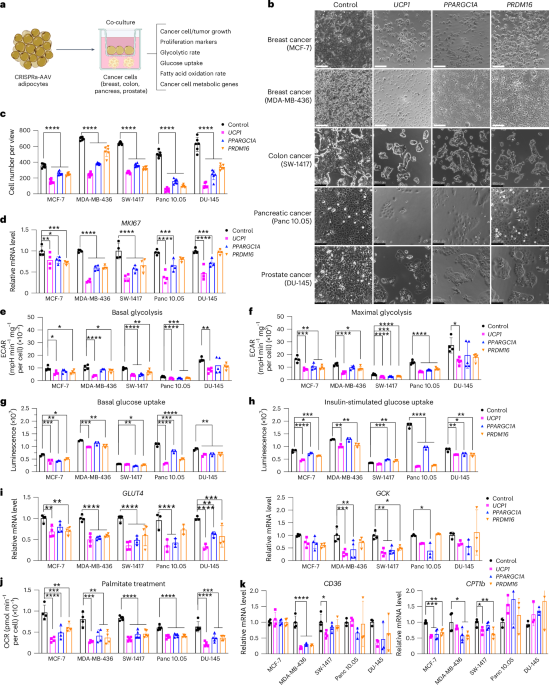

Derrière cette rhétorique, c’est l’université elle-même, en tant qu’espace de pensée libre, qui est visée. Et ce sont les disciplines critiques qui se retrouvent en première ligne. Les premières frappées par les coupes budgétaires sont les sciences humaines et sociales : histoire des minorités, études de genre, sociologies LGBTQIA+, justice environnementale. Les discours officiels prétendent lutter contre « l’idéologie du genre » ou le « communautarisme », mais la cible véritable est évidente : il s’agit d’étouffer les recherches qui interrogent l’ordre établi.

Aujourd’hui, des projets portant sur la santé reproductive, les droits LGBTQIA+, ou les politiques d’inclusion sont suspendus pour avoir simplement utilisé des termes comme « women », « trans » ou « diversity ». La mise sous tutelle de plusieurs départements d’études identitaires à Columbia University illustre de manière flagrante cette offensive.

Les programmes Diversité en première ligne

Ce sont ainsi les chercheurs et chercheuses issus des groupes historiquement marginalisés – femmes, personnes racisées, minorités sexuelles, « first-generation » – qui se retrouvent en première ligne de cette purge intellectuelle. Leur engagement dans des champs critiques les rend vulnérables à une offensive qui cible moins les figures médiatiques que les précaires de l’université : maîtres de conférences débutants, contractuels, vacataires, doctorants, postdoctorants. Les politiques d’austérité s’attaquent aussi aux programmes DEI (Diversity, Equity and Inclusion), souvent les seuls leviers permettant de compenser un système d’enseignement supérieur encore profondément inégalitaire. Le rêve d’un campus américain ouvert à la diversité se fissure.

Face à ce paysage, nombre de chercheurs tentent de se reconvertir dans le privé. D’autres envisagent l’exil. Un sondage publié par Nature indique que près de 75 % d’entre eux envisagent de quitter les États-Unis à la suite de ces coupes. Mais ces deux fuites sont des privilèges réservés à celles et ceux qui disposent de ressources : des diplômes reconnus, des réseaux internationaux, un capital économique et social. Ce ne sont donc pas les plus menacés qui partent, mais les mieux armés.

Ce moment de crise, brutal et idéologique, dépasse donc le cadre américain car il dévoile une faille plus large : à qui appartient la recherche, et pour qui produit-on du savoir ? La chasse aux sorcières engagée aux États-Unis révèle les vulnérabilités d’un système universitaire global qui, tout en vantant sa liberté, reproduit des inégalités structurelles et des hiérarchies de savoirs. L’Amérique ne fait ici que tendre un miroir au reste du monde.

L’illusion d’un asile scientifique

La réponse française à la situation américaine fut rapide. Dès mars, Aix-Marseille Université (AMU) annonçait le lancement du programme Safe Place for Science, une initiative destinée à accueillir des chercheurs menacés par les coupes budgétaires de l’administration Trump. Présentée comme un geste de solidarité académique, l’initiative promettait des « bourses de secours » et un « asile scientifique » à celles et ceux dont les travaux devenaient indésirables aux États-Unis. Dans la foulée, d’autres prises de position ont suivi : le mouvement Stand for Science s’est manifesté dans plusieurs villes françaises, Emmanuel Macron a lancé le programme « Choose France for Science », et François Hollande a appelé à créer un véritable statut de réfugié scientifique. L’Union européenne, de son côté, envisage de coordonner un effort d’asile scientifique à l’échelle continentale. Le projet Choose Europe for Science souffre d’un cruel manque de moyens : Ursula von der Leyen promet 500 millions d’euros pour l’ensemble du continent, quand Donald Trump suspend, à lui seul, 3 milliards de dollars destinés à une seule université – Harvard.

Mais cette mobilisation spectaculaire masque mal les fissures profondes de l’université française elle-même. Car en France aussi, les sciences humaines et sociales sont fragilisées : sous-financées, peu institutionnalisées, souvent marginalisées dans les politiques de recherche. Le paradoxe est frappant : chaque année, des dizaines de chercheurs français quittent l’Hexagone faute de postes ou de moyens pour poursuivre leurs travaux.

Peut-on donc sérieusement prétendre accueillir des chercheurs exilés quand on échoue à retenir les siens ? Peut-on se présenter comme terre d’accueil quand les conditions de travail des universités sont marquées par la précarité, des salaires dégradés, des infrastructures vétustes, et une défiance croissante envers les disciplines critiques – ces champs de recherche qui analysent les rapports de pouvoir, les inégalités sociales, raciales et de genre, les dominations économiques ou coloniales, et qui interrogent en profondeur les fondements mêmes de nos sociétés ?

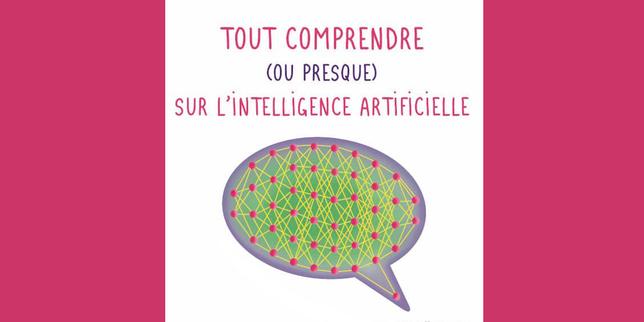

Cette contradiction structurelle se retrouve donc dans les chiffres. AMU a reçu plus de 300 candidatures au programme Safe Place for Science, mais seulement un tiers concernait les sciences humaines et sociales. Le soutien de « Choose France for Science » n’essaie même pas de sauver les apparences : il se concentre exclusivement sur les champs perçus comme neutres – numérique, physique, médecine, intelligence artificielle.

Si Aix-Marseille affirme attirer une diversité de profils, la réalité est plus étroite : la majorité des candidatures proviennent des grandes universités américaines. Le programme lancé par le gouvernement français, structuré autour de dix chantiers de recherche prédéfinis, semble reconduire des logiques de sélection excluantes : les chercheurs et chercheuses aux parcours plus marginaux ou aux engagements politiques sensibles, déjà fragilisés, y restent largement invisibilisés.

Ce choix révèle l’inconfort profond du système universitaire français face à certaines formes de savoirs. Depuis plusieurs années, figures politiques, universitaires et médiatiques se sont employées à populariser les attaques contre le « wokisme », accusant les sciences sociales critiques de verser dans le militantisme idéologique. Ces campagnes ont installé un climat de suspicion qui freine l’institutionnalisation de nombreuses disciplines. En France, il n’existe toujours pas de départements dédiés aux études de genre, aux études des minorités ou aux études postcoloniales.

Les masters et les thèses dans ces champs restent extrêmement rares, faute de spécialistes pour les encadrer, faute aussi de débouchés professionnels pour les justifier. Cette marginalisation se traduit désormais dans les politiques d’accueil : les humanités critiques sont reléguées à l’arrière-plan, souvent purement et simplement oubliées. Comment accueillir des chercheurs étrangers dans ces disciplines, lorsque les structures d’enseignement et les collègues pour les accueillir n’existent tout simplement pas ?

Ce que révèle donc cette solidarité sélective, c’est la reproduction d’une hiérarchie disciplinaire. À vouloir accueillir sans remettre en question ces propres mécanismes d’exclusion, l’université française finit par reconduire, sous une autre forme, les inégalités qu’elle prétend dénoncer. Ce n’est donc pas seulement l’université américaine qui vacille : c’est l’idée même d’un espace universitaire mondial fondé sur la libre production du savoir, ouvert à la critique et à la diversité intellectuelle, qui est aujourd’hui en crise, des deux côtés de l’Atlantique.

Vers une solidarité académique à refonder

Si la solidarité avec les chercheurs en danger doit avoir un sens, elle doit commencer par des mesures concrètes et immédiates. Il faut rompre avec la logique des dispositifs d’urgence et construire des réseaux pérennes de sanctuaires académiques, capables d’offrir des financements stables, et des lieux d’ancrage intellectuel. Des initiatives comme le programme PAUSE en France ou le Scholar Rescue Fund aux États-Unis en offrent déjà un aperçu, mais leur portée reste encore trop limitée.

Ce que la situation exige aujourd’hui, ce sont des coalitions élargies : non seulement des universités isolées, mais aussi des collectivités territoriales, des fondations citoyennes, et des centres de recherche indépendants, travaillant ensemble pour soutenir durablement les savoirs critiques. Car l’accueil ne saurait se limiter aux disciplines perçues comme neutres ; il doit au contraire prioriser celles sont précisément rendues vulnérables par la crise actuelle.

Mais une telle hospitalité ne suffira pas sans une transformation structurelle de l’université. La solidarité doit devenir un principe organisateur, et non un geste périphérique : ouvrir des départements d’études minoritaires, sanctuariser des financements pour les humanités critiques, reconnaître la valeur des savoirs issus des luttes sociales. Ces savoirs ne sont pas secondaires : ils sont devenus essentiels, y compris pour la recherche « dure ».

Les études critiques ont révélé les biais de genre en biomédecine, enrichi l’épidémiologie des inégalités de santé, et interrogé les biais coloniaux dans l’intelligence artificielle, par exemple. Tant que ces disciplines resteront marginalisées, toute promesse d’asile scientifique restera illusoire : sans elles, l’université produit des savoirs partiels, aveugles aux sociétés qu’elle prétend éclairer.

Enfin, repenser la solidarité académique aujourd’hui, c’est reconnaître que la survie de l’université n’est plus compatible avec les logiques d’excellence, de conformité, et de compétition mondialisée. L’université ne sera pas sauvée par ses classements ni par ses slogans sur l’innovation ; elle le sera en redevenant un espace vivant de dissidence intellectuelle, de conflictualité assumée, et d’invention collective.

Penser librement, aujourd’hui, n’est pas un luxe mais une condition vitale pour des sociétés démocratiques en mutation. Si l’université veut continuer à jouer ce rôle essentiel, elle devra s’ouvrir pleinement aux savoirs critiques, et faire de la pluralité intellectuelle non pas une menace, mais un moteur de son renouveau.![]()

Tristan Cabello ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

/2025/05/08/000-sr2tl-681c645d8d2d6529768122.jpg?#)

/2023/12/22/gettyimages-482964331-6585aaa516198822636317.jpg?#)

/2025/05/08/soudan-681cadf2bae33904398285.jpg?#)

/2025/05/01/gettyimages-2101268910-681340e004031848492465.jpg?#)