80 ans après la victoire, que retiennent les États-Unis de la Seconde Guerre mondiale ?

La Seconde Guerre mondiale est largement perçue aux États-Unis comme l’archétype de la « bonne guerre », même si, de plus en plus, les zones d’ombre sont également examinées.

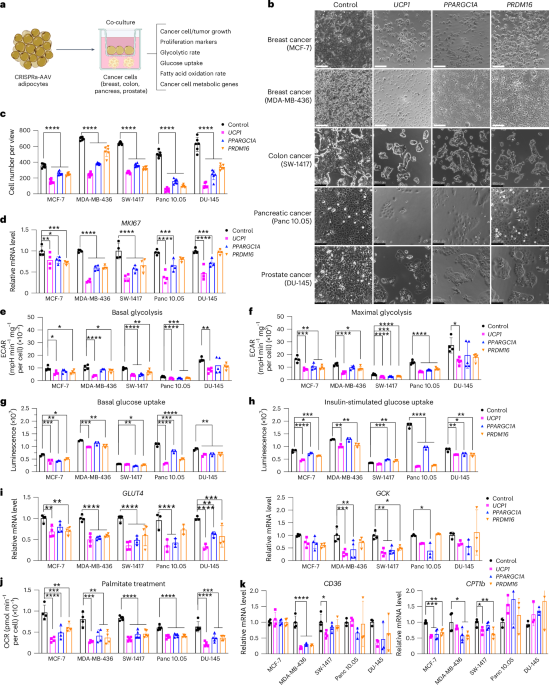

La mémoire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis a beaucoup évolué au fil des années. Des aspects moins reluisants que les exploits des soldats sur les théâtres européen et asiatique sont désormais étudiés avec minutie, qu’il s’agisse des souffrances infligées aux civils par les bombardements – y compris ceux, atomiques, de Hiroshima et de Nagasaki –, mais aussi l’internement des Japonais résidant aux États-Unis, les exactions commises par les GIs, ou encore le racisme qui imprégnait l’US Army à cette époque.

Le 29 avril dernier, plusieurs touristes venus visiter le Capitole, siège du Congrès états-unien à Washington D.C., ont été déçus de ne pas pouvoir y accéder en raison d’un événement exceptionnel. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, a dirigé une cérémonie dans l’Emancipation Hall du Centre des visiteurs du Capitole, au cours de laquelle il a remis la Médaille d’or du Congrès à la famille de la lieutenante-colonelle Charity Adams Earley, cheffe de l’unité connue, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de Six Triple Eight.

Déployé en Europe en 1945, le 6888e Central Postal Directory Battalion, composé exclusivement de femmes noires, avait pour mission de résorber un impressionnant retard de plus de 17 millions de lettres accumulées dans le courrier militaire et n’ayant pas été distribuées à leurs destinataires. En trois mois, ces femmes ont accompli cette tâche deux fois plus rapidement que prévu. Aujourd’hui, elles sont saluées non seulement pour avoir résolu une crise logistique majeure, mais aussi pour être de véritables modèles dans la société états-unienne d’après-guerre.

« Les Six Triple Eight sont de grandes patriotes américaines, loyales envers une nation qui, pendant bien trop longtemps, n’a pas su leur rendre la pareille. Et je suis heureux de dire que cela est en train de changer, et que c’est ce que nous faisons ici aujourd’hui », a déclaré Johnson. Malgré la pluralité des mémoires de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, cet événement illustre l’évolution du pays vers une mémoire plus inclusive. Mais il soulève aussi une question plus large : comment les États-Unis commémorent-ils aujourd’hui la fin de la Seconde Guerre mondiale ?

La guerre comme récit d’unification nationale

Aux États-Unis, la fin du conflit en 1945 incarne un moment de consensus, d’unité et de victoire à la fois militaire et morale, devenu fondateur de l’identité nationale. Bien qu’aucun jour férié national ne soit spécifiquement dédié au 8 mai, date du V-E-Day (Victory in Europe Day), la commémoration de l’acceptation formelle de la reddition sans condition de l’Allemagne nazie est largement reconnue, tout comme celle du V-J Day (Victory Over Japan Day), le 2 septembre.

Au cœur de la capitale Washington D.C., une cérémonie officielle s’est tenue le 8 mai 2025 au National World War II Memorial pour honorer la victoire en Europe, et un deuxième événement aura lieu le 2 septembre pour marquer la fin du conflit dans le Pacifique. D’autres initiatives sont également prévues au United States Holocaust Memorial Museum de Washington D.C. ainsi qu’au National WWII Museum de la Nouvelle-Orléans, afin d’examiner les implications historiques et mémorielles de la guerre et d’offrir un espace de réflexion à la fois universitaire et citoyenne.

Plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles voient également le jour en 2025, participant à leur manière au travail de mémoire. Le film The 6888, réalisé par Tyler Perry et disponible en France sous le titre Messagères de guerre, met en avant l’histoire du bataillon afro-américain récemment décoré de la Médaille d’or du Congrès.

D’autres productions marquent cet anniversaire, comme Masters of the Air, une minisérie adaptée du livre de Donald L. Miller qui fait suite à Band of Brothers (2001) et The Pacific (2010). En mettant l’accent sur des histoires méconnues, ces œuvres participent à une relecture critique de la good war et revisitent la manière de commémorer le conflit.

En effet, aux États-Unis, ce confit reste la good war, expression popularisée dans les années 1980 pour désigner une guerre juste et nécessaire, menée contre le mal absolu et porteuse d’un sens de rédemption nationale. Toutefois, il faut savoir que cette expression n’était pas utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, ni immédiatement après : il fallut attendre plusieurs décennies pour que l’idée de guerre juste et de « la bonne guerre » entre dans le vocabulaire courant. Un ouvrage publié en 1984 par l’historien Studs Terkel, et intitulé « The Good War » : An Oral History of World War II joua un rôle central dans la diffusion de ce terme.

Pour autant, Terkel lui-même souligna : « Je l’appelle la bonne guerre, mais vous remarquerez qu’il y a des guillemets autour de l’expression », signalant d’emblée une distance critique et le fait que c’est pour interroger la manière dont le conflit est perçu qu’il utilise ce terme, pas pour le glorifier. Comme l’a noté l’historienne Elizabeth D. Samet, le livre donne à entendre aussi bien les récits exaltés que les témoignages douloureux, sans chercher à imposer une lecture unique. Grâce à son succès critique et public, l’ouvrage, qui reçut le prix Pulitzer en 1985, a donné une visibilité à cette idée du conflit moralement juste.

C’est donc entre les années 1980 et 1990 que l’idée d’une « bonne guerre » s’impose dans la culture populaire et le récit national aux États-Unis. Avec la résurgence du patriotisme sous l’ère Reagan, les soldats alliés sont salués comme des « libérateurs » lors des commémorations du D-Day en 1984, ce qui contribue à présenter le confit comme un point culminant moral pour les États-Unis.

Les années 1990 marquent le sommet de ce que Samet appelle « le récit sentimental » de la guerre : la célébration du 50e anniversaire des grandes étapes du conflit, comme le débarquement en Normandie en 1994, puis celle de la capitulation allemande et de la fin de la guerre en 1995, donnent lieu à une vague de publications, productions cinématographiques et cérémonies officielles qui s’inscrivent dans un contexte politique particulier.

Après les années des conflits politico-sociaux liés à la guerre du Vietnam, aux relations raciales ou encore au scandale du Watergate, la Seconde Guerre mondiale apparaît comme un moment d’unité, de clarté morale et d’efficacité militaire. Des figures comme l’historien Stephen Ambrose participent à cette construction mémorielle avec des livres devenus des best-sellers comme Band of Brothers (1992), D-Day (1994) et Citizen Soldiers (1997), qui racontent les actions de jeunes soldats américains, courageux et fraternels.

En 1998, le journaliste Tom Brokaw consacre cette mythification du soldat états-unien dans son livre The Greatest Generation, rendant hommage aux hommes et femmes qui ont vécu la guerre et les décrivant comme la plus grande génération de l’histoire des États-Unis, un modèle d’unité et de dévouement. Cette image trouve également écho dans le cinéma avec des films comme Il faut sauver le soldat Ryan (1998) ou La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1993), qui renforcent la perception d’un conflit juste, livré au nom de la liberté.

Pourtant, comme le rappelle l’historien John Bodnar, cette vision idéalisée et simplifiée résulte d’une construction progressive, marquée par des tensions entre récits concurrents.

Bodnar montre que les premières décennies de l’après-guerre ont connu des représentations multiples, parfois contradictoires. De nombreux vétérans rentrèrent de la guerre épuisés et en quête de normalité, comme on peut voir dans des films comme The Best Years of Our Lives (1946), qui évoquent cette difficile réintégration.

La relecture proposée par Bodnar s’inscrit dans ce contexte, soulignant que la mémoire de la guerre fut longtemps morcelée et éloignée d’un récit unifié. C’est à partir des années 1970 et plus encore dans les décennies suivantes que la Seconde Guerre mondiale commence à apparaître comme un « un grand âge d’or vers lequel nous pouvons toujours nous replier pour nous souvenir de qui nous étions et de qui nous pourrions redevenir » (Samet). C’est-à-dire que le conflit est vu comme une sorte d’antidote, un point de repère rassurant face aux incertitudes contemporaines et en contraste avec le Vietnam, un conflit « mauvais », contesté et traumatisant.

Entre mémoire et oubli collectifs

De nombreux auteurs mettent en garde contre une vision trop simplifiée de la Seconde Guerre mondiale : la « bonne guerre » avait peu à voir avec l’expérience de bon nombre de soldats états-uniens. E. B. Sledge, animé d’idéalisme et de patriotisme, quitta ses études pour s’engager dans les Marines et défendre son pays. Ses expériences traumatisantes le poussèrent à écrire en 1981 le mémoire With the Old Breed (Frères d’armes, en français) qui raconte les batailles de Peleliu et Okinawa, dépeignant un paysage infernal où la guerre ne connaît aucune pitié : il faut tuer ou être tué, les prisonniers sont torturés, les morts mutilés, la violence atteint des sommets de sauvagerie et de terreur. La compagnie K de Sledge subit 64 % de pertes à Peleliu, où il assiste, impuissant, au massacre de ses camarades. Sledge voit un Marine tenter d’arracher les dents en or d’un soldat japonais blessé. Pour y parvenir, il lui entaille les joues au couteau, indifférent aux gargouillis de sa victime.

Des voix multiples – d’anciens combattants, témoins civils, chercheurs et intellectuels – ont mis en question le concept de « bonne guerre », non pas pour nier la nécessité de vaincre le fascisme, mais pour refuser d’en faire un conflit moralement pur. Même justifiée, la guerre reste une expérience marquée par la souffrance, les compromis moraux et les atrocités, comme montré par le récit de Sledge. Un ancien combattant interrogé par Terkel confie : « La bonne guerre ? Cette expression me révolte. Bien sûr qu’il fallait arrêter l’ennemi, et on l’a fait. Mais la manière dont on s’y est pris était fourbe », et il rappelle que pour ceux qui l’ont vécue, la guerre n’est pas vraiment « bonne ».

L’expression « amnésie collective » désigne l’oubli, par une société, de certains épisodes de son passé, notamment ceux qui entrent en contradiction avec un récit national valorisant et la mise sous silence de certaines vérités dérangeants qui nuisent à une image héroïque de soi. Aux États-Unis, deux catégories particulièrement sensibles d’atrocités, les violences racistes et les violences sexuelles, ont longtemps été passées sous silence.

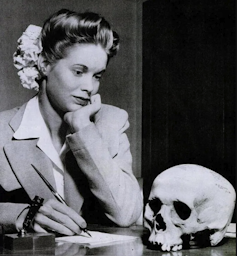

La propagande états-unienne en temps de guerre avait diabolisé les Japonais avec un racisme virulent, ce qui a alimenté des comportements brutaux des soldats américains dans le Pacifique. Par exemple, il n’était pas rare que des soldats collectionnent des trophées de guerre : en mai 1944, le magazine Life publia une photo d’une jeune femme posant avec un crâne que son fiancé lui avait envoyé en souvenir.

La légende précisait que la Navy « désapprouvait fermement » de telles pratiques, mais cet épisode, tout comme le récit de Sledge, met en évidence le niveau de déshumanisation. Par ailleurs, l’internement de dizaines de milliers de personnes d’origine japonaise à partir de 1942, ordonné par le président Roosevelt par décret exécutif (E.O. 9066), souvent effectué avec le soutien de l’opinion publique, a été passé sous silence pendant longtemps. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les discours publics ont commencé à reconnaître cette injustice sociale et raciale, et seulement en 1988 le Congrès a adopté une loi qui le reconnaissait et présentait des excuses au nom du gouvernement pour l’internement des Américains d’origine japonaise.

Les crimes commis par les forces états-uniennes ont également été largement oubliés. Le chercheur J. Robert Lilly estime que ces soldats ont commis environ 14 000 viols en Europe entre 1942 et 1945 et bien que des tribunaux militaires aient condamné certains auteurs, ces violences ont été exclues du récit public. Le livre de Lilly, La face cachée des GIs, fut d’abord publié en France car le public américain n’était pas prêt à entacher l’image de la greatest generation.

Les souffrances infligées aux civils allemands et japonais avec les bombardements de Dresde, Hiroshima et Nagasaki sont d’autres exemples d’épisodes qui peinent à trouver leur place dans la mémoire populaire. Bodnar montre que les commémorations publiques peuvent être conflictuelles : un épisode célèbre fut le débat autour de l’exposition Enola Gay au Smithsonian en 1995, lorsque des groupes d’anciens combattants et des acteurs politiques s’opposèrent aux discussions sur les souffrances humaines à Hiroshima, ainsi qu’à toute remise en question de la décision d’utiliser la bombe. L’exposition fut finalement drastiquement simplifiée afin d’éviter les polémiques.

Pendant la Guerre, au sein des mêmes États-Unis la ségrégation raciale persistait, y compris dans l’armée, et les Afro-Américains lancèrent la campagne « Double V », pour une double victoire : contre le nazi-fascisme à l’étranger, et contre le racisme dans leur pays. Les tensions sociales ne disparurent pas : grèves, émeutes comme celle de Detroit en 1943, et sentiments isolationnistes restaient présents. Le travail de l’historien Thomas A. Guglielmo montre que la question du racisme au sein de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale fait l’objet d’une relecture approfondie, qui étudie les dynamiques de ségrégation et discrimination du suprémacisme blanc vécues par les soldats afro-américains, asiatico-américains, latino-américains et amérindiens.

Comme Elizabeth Samet souligne dans son ouvrage Looking for the Good War, en idéalisant le passé et en occultant les ambiguïtés morales du conflit, la mémoire collective peut contribuer à une forme d’amnésie collective.

Une mémoire en évolution ?

Depuis quelques années, la recherche historique contribue activement à recomposer cette mémoire. Un dossier de la Revue française d’études américaines publié en 2023 et intitulé Un héritage contesté, en est une illustration, car il explore des récits marginalisés comme ceux des civils sous les bombes alliées, des minorités ethniques ou des femmes engagés dans les services de renseignement. Lors de leur Winter Symposium 2025, les chercheurs de la société HOTCUS (Historians of the Twentieth Century United States) ont également mis en lumière les nouvelles directions de la recherche sur la Seconde Guerre mondiale, en insistant sur les expériences marginalisées comme l’internement des Américains d’origine japonaise, les écoles pour l’américanisation des femmes au foyer dans le Japon occupé, ou encore les expériences des objecteurs de conscience.

À lire aussi : Avant et après le 6 juin : quand les Alliés bombardaient la Normandie

La Seconde Guerre mondiale peut-elle encore être un modèle, ou doit-elle surtout servir d’avertissement ? Alors que les tensions géopolitiques resurgissent et que les discours se radicalisent, la manière dont on choisit de commémorer le conflit en dit long sur les valeurs que l’on défend aujourd’hui. Le président Donald Trump, quant à lui, a annoncé sur le réseau Truth Social sa décision de rebaptiser le 8 mai en « Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale » : « Nous avons gagné les deux guerres, personne ne nous a égalés en termes de force, de courage ou d’excellence militaire, mais nous ne célébrons jamais rien. C’est parce que nous n’avons plus de dirigeants qui savent le faire ! Nous allons recommencer à célébrer nos victoires ! »

On comprend bien de quelle façon il souhaite commémorer le conflit, mais il faut aussi souligner que le post n’était accompagné d’aucun décret et que seul le Congrès peut créer ou modifier un jour férié fédéral.![]()

Simone Tobia est membre de HOTCUS et SAES.

/2025/05/08/000-sr2tl-681c645d8d2d6529768122.jpg?#)

/2023/12/22/gettyimages-482964331-6585aaa516198822636317.jpg?#)

/2025/05/08/soudan-681cadf2bae33904398285.jpg?#)