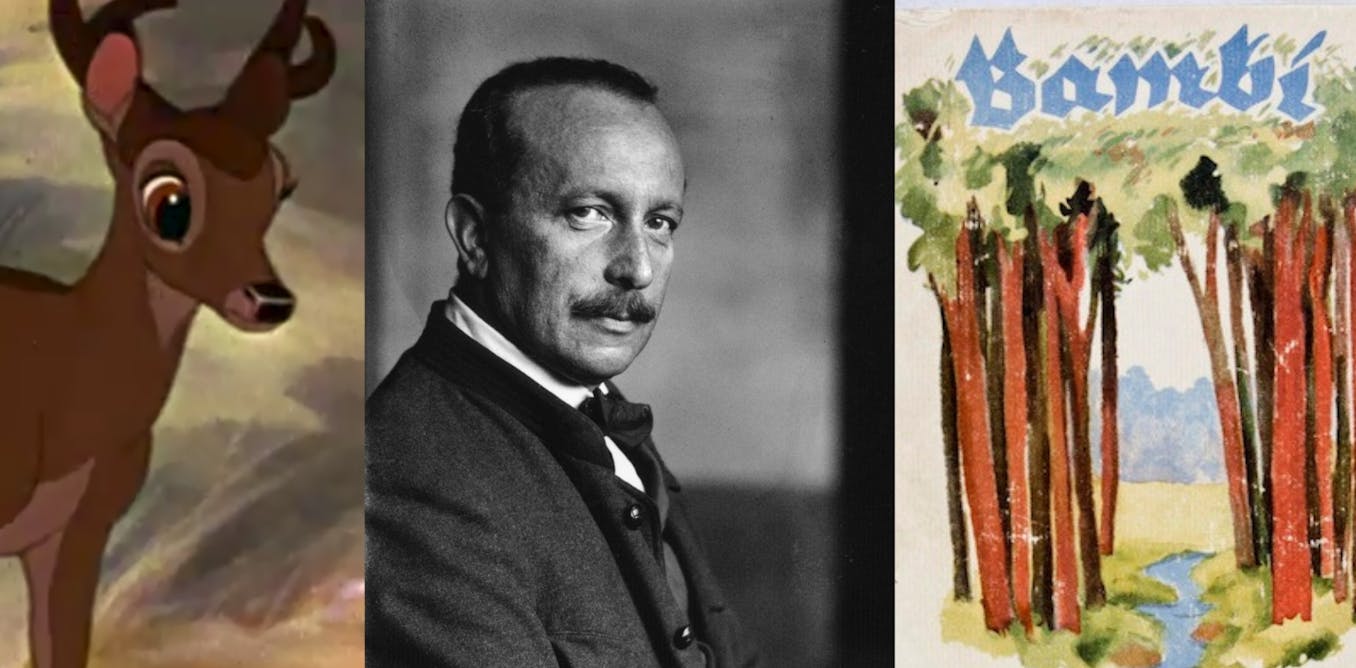

Bambi face aux chasseurs : quelle était réellement la pensée de son auteur, Felix Salten ?

L’auteur de « Bambi » était chasseur. Son œuvre a donc été à la fois perçue comme pro-chasse et anti-chasse. Mais qu’en est-il vraiment ?

Les adversaires de la chasse comme ses défenseurs se revendiquent de Felix Salten, l’auteur de Bambi. Car, si d’un côté, le coup de feu qui tue la mère du jeune faon a fait pleurer des générations entières, de l’autre, l’auteur du conte originel était lui-même chasseur. Retour sur une œuvre qui a suscité beaucoup de partis pris et de différentes lectures.

C’est une œuvre qui n’en finit pas de questionner. Conte écrit en 1922 par l’auteur autrichien Felix Salten, adapté ensuite par Walt Disney en 1942, Bambi a également suscité une énième polémique en octobre dernier, alors que sortait sur les écrans français Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois, dernier film de Michel Fessler. Pour la première fois, l’histoire du célèbre petit faon était contée avec de vrais animaux et c’est pour cette raison, précisément, qu’une longue polémique a vu le jour.

Car les animaux sauvages utilisés pour le film étaient tenus captifs, ce qui pose d’emblée la question du bien-être animal.

Là où la polémique est devenue intéressante, au-delà de l’opposition classique et de plus en plus apparente dans notre société entre les personnes qui assument exploiter les animaux et celles qui militent contre toute forme d’exploitation animale, c’est dans l’usage de la référence à Felix Salten (1869-1945). Né Siegmund Salzmann, cet écrivain viennois, touche-à-tout au regard de l’étendue de son œuvre (du roman pornographique aux critiques de théâtre, en passant par des portraits de têtes couronnées européennes ou la rédaction d’un livret d’opérette ou de scénario) est surtout connu pour avoir publié en feuilleton à l’été 1922 dans la Neue Freie Presse et en 1923 sous forme de livre Bambi, Eine Lebensgeschichte aus dem Walde (Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois, traduit en français en 1928).

Si, bien entendu, la cruauté des chasseurs qui tuent la mère de Bambi est évidente – et encore plus dans la version enfantine de l’œuvre proposée par Walt Disney dans son dessin animé sorti en 1942 –, quelle était la position de Felix Salten sur les relations entre les humains et les autres animaux ?

Salten servant de caution des deux côtés

D’un côté, pour les chasseurs, l’affaire est entendue : Salten chassait lui-même, possédait une cabane à 15 km de Vienne pour s’adonner à cette activité, et son roman ne fait qu’illustrer la rudesse de la vie dans la nature, avec ses différentes relations de prédation, que celles-ci concernent des humains ou non. Il est vrai que, d’une part, le romancier viennois n’hésite pas à décrire l’agonie d’un lièvre attaqué par des corbeaux, un renard qui dévore un faisan ou encore un furet qui s’en prend à un écureuil. Mais, de l’autre, pour les défenseurs de la cause animale, il convient de distinguer les relations de prédation sur lesquelles nous ne pouvons pas agir de la chasse, qui est cruelle par essence étant donné que les humains peuvent très bien se nourrir autrement tout en demeurant en bonne voire en meilleure santé. De fait, rien qu’en Europe, ce sont 1,1 million d’enfants âgés de 7 ans ou moins qui sont vulnérables à l’exposition au plomb provenant de la viande de gibier.

Bambi n’est également pas la seule œuvre de Felix Salten qui met en scène des animaux, loin de là. Paru la même année que l’histoire mondialement connue du jeune chevreuil, on note le Chien de Florence (Der Hund von Florenz, 1923) dans lequel un orphelin se transforme un jour sur deux en chien d’un équipage voyageant de Vienne à Florence. En 1929, il publie encore Hops le lièvre (Fünfzehn Hasen. Schicksale in Wald und Feld, littéralement « Quinze lièvres. Destins dans les bois et les champs »), un livre qui décrit la vie de lièvres vivant dans la même forêt que celle de Bambi. On trouve encore l’histoire de Florian, le cheval de l’empereur (édition originale en 1933), celle de Perri l’écureuil (1938), celle des Enfants de Bambi (1939), de Renni, chien de guerre (1941) ou encore de Djibi, le petit chat, paru l’année de sa mort en exil, en Suisse, en 1945.

Mais le livre qui nous renseigne le mieux sur la position de Salten face aux animaux demeure Bêtes captives, paru en allemand en 1931 sous le titre Freunde aus aller Welt. Roman eines zoologischen Gartens (« Amis du monde entier. Roman d’un jardin zoologique »). L’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) qui a organisé une grande campagne médiatique contre la sortie du film en 2024, avec notamment des manifestations devant les cinémas qui programmaient des séances en avant-première, n’a pas hésité à se référer à Bêtes captives. Sur leur site Internet, on peut lire à cet égard, à propos de l’ouvrage :

« Felix Salten fait s’exprimer les différents animaux captifs d’un zoo : ils répètent leur profonde tristesse, leur mal-être et même leur colère vis-à-vis des humains qui les emprisonnent. L’auteur fait également parler plusieurs humains qui ont des discours très véhéments contre les zoos. Le livre entier se consacre aux souffrances des animaux de ce zoo. Les descriptions, les dialogues, les témoignages bouleversants… ne laissent aucun doute sur le fait que Felix Salten était contre le fait d’emprisonner des animaux pour du divertissement. Sachant cela, il est choquant et révoltant qu’un film reprenne son œuvre en ayant recours à la captivité animale ! »

Il est vrai que, dès le début du livre, au premier chapitre, Salten place une photographie d’un orang-outang avec cette légende « Plus intelligent que nature et pathétiquement impuissant ». Il annonce la naissance d’un petit singe et décrit ainsi la vie au zoo :

« Puis Mino, le renard, eut une autre crise de folie. Pardinos, le grand éléphant, a tué un jeune garçon dont personne ne savait comment il était entré dans la cage. Plus tard, le lion Brosso a été amené ici après douze ans de travail dans le cirque. »

Tous les animaux sont fidèlement décrits avec les comportements anormaux (stéréotypies) liés aux conditions de captivité, le résumé proposé par PAZ n’est donc pas exagéré.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

Et la chasse alors ?

Quelle était alors vraiment la position de Salten sur la chasse ? Assumait-il sa pratique ? La seule fois, à notre connaissance, où il s’est exprimé à ce sujet, c’est dans une revue juive de langue allemande, Jüdische Presse portant comme sous-titre « Organe pour les intérêts du judaïsme orthodoxe ». Dans le numéro du 6 juillet 1928 (p.176-177), un journaliste fait l’éloge du livre de Salten en faveur du sionisme paru trois ans plus tôt (Neue Menschen auf alter Erde. Eine Palästinafahrt, Des hommes nouveaux sur une terre ancienne. Un voyage en Palestine), mais reproche à l’écrivain viennois de s’adonner à la chasse alors que la viande ainsi tuée (sans égorgement rituel) n’est pas casher. Et là, Salten se confie :

« On me demande souvent “Vous avez écrit Bambi, comment pouvez-vous tirer un chevreuil ?”. Mon dieu, que doit-on répondre ? Signaler que les animaux, qui sont abattus quotidiennement par milliers et milliers, sont conduits à la mort, on les traîne de force, on les transbahute, on leur inflige d’immenses tortures et on les met dans un état d’anxiété incommensurable. Tout cela reste lettre morte, tout comme lorsqu’on explique que le gibier tué n’a pas à endurer de peur ni de torture. Un tel animal, qui vit en liberté, meurt […] avant même d’entendre la détonation du coup fatal. […] [S]a fin est plus douce que celle d’un animal de rente et reste plus douce que sa mort « naturelle » qui se déroule avec une douleur sans nom lorsqu’il est mangé vivant par un prédateur. »

L’écrivain poursuit en expliquant que la chasse correspond à une « pulsion primitive » (Urtrieb), un terme très en vogue à l’époque, surtout dans les écrits de Freud. Opposant ainsi implicitement la barbarie de la chasse à la civilisation portée par la religion juive, l’auteur de l’article se fait fort d’expliquer que le judaïsme, avec l’abattage traditionnel, a permis de « réprimer » cette pulsion.

Salten cependant, bien que né dans une famille juive n’était pas pratiquant. Néanmoins, l’œuvre de Bambi peut également se lire comme un écho des persécutions dont étaient victimes les Juifs.

Une autre lecture de Bambi

De fait, le jeune chevreuil peut être considéré comme une allégorie du peuple juif. Le père du faon, par exemple, condamné à l’exil, entend guider les siens vers un havre de paix tout comme l’ami de Salten, Theodor Herzl (1860-1904), entendait le faire avec le peuple juif, fondant le sionisme avec Nathan Birnbaum (1864-1937).

L’historienne Iris Bruce, de l’Université du Wisconsin, a écrit un article sur la dimension juive de Bambi. Elle relève que la métaphore assimilant les Juifs au gibier existait déjà dans les années 1920 et que la trame de Bambi peut être considérée comme une critique des courants assimilationnistes menant in fine à risquer de faire disparaître la culture juive. Car le chevreuil Gobo, frère de Falin qui deviendra la compagne de Bambi, est recueilli et soigné par des chasseurs qui finissent par le tuer. L’écrivain et satiriste Karl Kraus n’avait d’ailleurs pas manqué de relever le jargon yiddish utilisé par les animaux dans les dialogues de Hops le lièvre, paru après Bambi.

Bien entendu, Walt Disney qui était plus proche des antisémites n’allait pas reprendre cette dimension juive de Bambi après avoir acheté les droits à Felix Salten en 1937. Aux abois en raison des persécutions, Salten avait vendu les droits pour trois de ses livres au prix dérisoire de 5 000 dollars. Le dessin animé, sorti en 1942, allait rapporter 268 millions de dollars, vingt-cinq fois plus que le Casablanca, de Michael Curtiz. Et plus de cent ans après être sorti de l’imagination de Felix Salten, Bambi reste un objet d’études inépuisable.![]()

Jérôme Segal ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

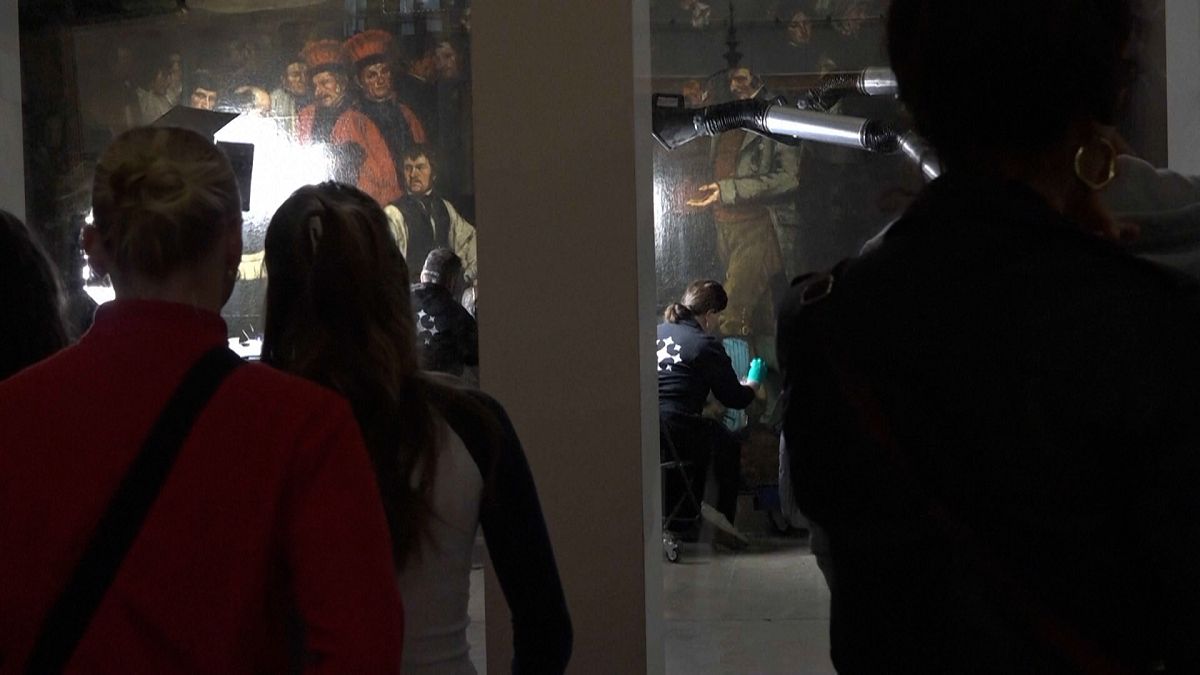

![[CINÉMA] Les Règles de l’art, récit d’un cambriolage historique en France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/lesreglesdelart-616x411.jpg?#)

![Comment Synology combine solutions matérielles et logicielles pour assurer la protection de vos données [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2025/04/img-dsm-feature-hyper-backup.jpg?resize=1600,900&key=4d057135&watermark)

/2025/05/09/capsule-681e27dec04bf920097120.jpg?#)