Audition de Bayrou sur Bétharram : quelle peine en cas de mensonge devant les députés ?

François Bayrou a été entendu le 14 mai par une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Bétharram. Le mensonge est proscrit dans ce cadre et peut conduire à des sanctions pénales.

François Bayrou a déposé le 14 mai devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale concernant l’affaire Bétharram. Les premiers éléments rassemblés par cette commission mettent en cause la version du premier ministre. Que risque François Bayrou dans cet exercice réalisé sous serment, durant lequel le mensonge est proscrit ?

Les travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur l’affaire Bétharram vont bon train : depuis le 21 février 2025, elle enquête sur les faits de violences et d’agressions sexuelles sur mineurs commises pendant plusieurs décennies dans l’établissement catholique privé des Pyrénées-Atlantiques. Son but est de faire la lumière sur « les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires ».

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Elle a déjà auditionné plus d’une quarantaine de personnes, dont d’anciens enseignants, des gendarmes et des juges d’instruction ; elle a également organisé diverses tables rondes pour rencontrer et écouter des victimes et des parents d’élèves. François Bayrou a été convoqué le 14 mai. Alors que le premier ministre plaide l’ignorance, plusieurs témoignages viennent contredire ses dénégations. Que risque-t-il en cas de mensonge devant une commission d’enquête ?

Les députés s’emparent de l’affaire Bétharram

Le premier ministre a été entendu en tant qu’ancien ministre de l’éducation nationale (1993-1997) et ancien président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques (1992-2001), alors qu’il est soupçonné d’avoir eu connaissance des faits de violences et qu’il est critiqué pour son inaction à l’époque. De son côté, François Bayrou conteste et dément ces accusations. Il avait notamment souligné, le 18 février, lors d’une séance de questions au gouvernement se déroulant à l’Assemblée nationale n’être « jamais » intervenu « ni de près ni de loin » dans ce dossier. Sans plus de précisions, il ajoute : « Si je ne savais rien de cette affaire […] d’autres savaient. »

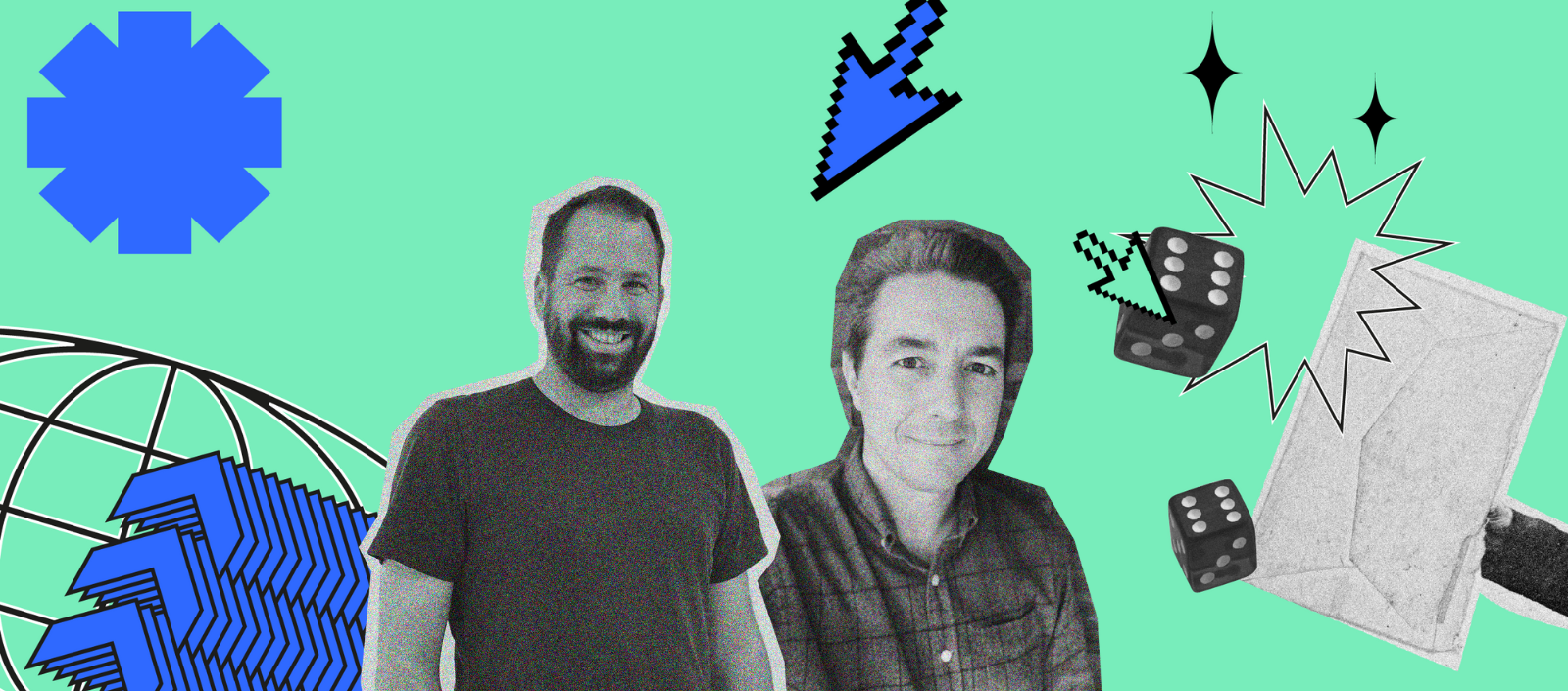

Or, la commission a recueilli, le 10 avril, plusieurs témoignages qui, selon sa présidente et l’un de ses rapporteurs, présentent « des propos contradictoires aux déclarations » du premier ministre devant l’Assemblée, remettant ainsi « en cause la version de François Bayrou de sa connaissance des faits […] à l’époque » et interrogeant « sur son inaction ».

La question posé est donc : le premier ministre a-t-il menti devant la représentation nationale ?

Mentir devant une commission d’enquête : que risque Bayrou ?

Alors que ses membres sont bien décidés à identifier une possible défaillance de l’État, la commission permanente a décidé de s’attribuer les prérogatives d’une commission d’enquête pendant six mois sur le fondement de l’article 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958.

Une commission permanente remplit une double mission : elle participe à l’élaboration des lois relevant de son domaine de compétence et contrôle l’action du gouvernement. En temps normal, si elle est amenée à auditionner diverses personnalités (membres du gouvernement, fonctionnaires, journalistes, associations, etc.), elle ne peut contraindre quiconque à venir témoigner devant elle.

Il est rare que les personnes invitées refusent d’être auditionnées. Mais elles peuvent en revanche s’opposer à répondre aux questions, voire s’autoriser à cacher une partie de la vérité sans craindre une quelconque sanction. L’activation de l’article 5 ter change la donne : il permet à une commission permanente de disposer, pendant six mois, des puissants pouvoirs d’investigation des commissions d’enquête dont elle ne bénéficie pas dans le cadre habituel de ses activités.

À l’occasion de son enquête sur l’affaire Bétharram, la commission permanente des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée se voit appliquer, à l’instar d’une commission d’enquête, l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Il prévoit notamment que « toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée ». Au cours de son audition, « elle est entendue sous serment » et, surtout, « elle est […] tenue de déposer ». Autrement dit, non seulement les personnes auditionnées par ces commissions sont contraintes de venir témoigner, mais elles sont également dans l’obligation de répondre aux questions dans la plus grande sincérité, et ce, sous peine de sanction. L’article 6 précise enfin que

« la personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

L’article va plus loin en disposant que, « en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal sont respectivement applicables ». En fonction des circonstances, le faux témoignage peut être puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à sept ans et d’une amende variant entre 45 000 et 100 000 euros.

Le premier ministre ne peut donc se dérober ni à sa convocation ni à la vérité.

Des poursuites judiciaires pour faux témoignage assez rares

Avant d’être interrogé par une commission d’enquête, le témoin jure en levant la main droite de dire « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Ce serment permet de sanctionner tout faux témoignage devant les parlementaires, au même titre qu’un parjure devant une juridiction ou un officier de police judiciaire.

Toutefois, sur le fondement de la séparation des pouvoirs, la commission ne peut directement sanctionner le témoin menteur, seule la justice en a le pouvoir. Pour cela, la commission parlementaire doit saisir le ministère public des allégations de mensonge pour qu’il engage des poursuites sur le fondement des articles du Code pénal mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance de 1958.

Néanmoins, si les signalements de mensonges devant les commissions d’enquête sont fréquents, les poursuites judiciaires pour faux témoignage sont assez rares.

Une information judiciaire a, récemment, été ouverte contre Aurore Bergé pour « faux témoignage ». Ces poursuites interviennent suite à un signalement du Bureau de l’Assemblée nationale, après des déclarations présumées mensongères devant la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches.

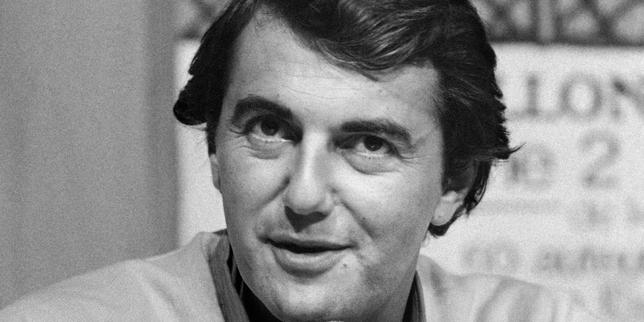

À ce jour, on ne décompte qu’une seule condamnation pour faux témoignage : celle du pneumologue Michel Aubier, prononcée en 2018, pour avoir menti concernant ses liens avec le groupe Total devant la commission d’enquête sénatoriale sur les coûts financiers de la pollution de l’air de 2015.

La question du mensonge en politique

Le mensonge, en particulier en politique, est une affaire de nuances. Il est généralement admis lorsqu’il vise à omettre une partie de la vérité dans l’objectif de préserver l’intérêt général, pour des questions de sécurité par exemple. Mais il devient juridiquement condamnable lorsqu’il ne vise qu’à défendre un intérêt personnel, notamment pour échapper à la loi.

L’un des exemples les plus connus de ces dernières années est le mensonge de l’ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, sur son compte en Suisse. Ici, le mensonge cache une violation de la loi : il a d’ailleurs été condamné pour fraude fiscale.

Mentir en politique ne constitue pas en soi une infraction pénale, sauf dans ces cas spécialement déterminés par la loi française.

Le Pays de Galles, qui travaille actuellement sur une proposition de loi visant à sanctionner les politiciens pour mensonge, pourrait faire figure d’exception. Cette initiative d’une commission permanente du Parlement gallois est particulièrement intéressante dans la mesure où elle pousse les parlementaires à interroger la légitimité de la pénalisation du mensonge. L’objectif est de restaurer la confiance des citoyens dans le personnel politique.

À lire aussi : Wales wants to punish lying politicians – how would it work?

L’esprit de la proposition de loi, encore à préciser, est le suivant : les candidats aux élections législatives et les parlementaires élus qui se rendraient coupables de déclarations trompeuses dans le but d’influencer délibérément le vote ou de contribuer à la désinformation se verraient leur candidature retirée ou leur mandat suspendu. Ils pourraient même, dans les cas les plus extrêmes, être destitués de leurs fonctions.

Cette première tentative de pénalisation du mensonge en politique pourrait-elle s’étendre à notre pays ? La question mérite d’être étudiée tant elle implique d’autres principes fondamentaux tels que la liberté d’expression ou encore la liberté des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.

Sous serment, François Bayrou maintient son ignorance des faits

En attendant, mentir devant une commission d’enquête et une commission permanente agissant dans le cadre de l’article 5 ter n’en reste pas moins un délit puni par la loi.

Mercredi 14 mai, François Bayrou se devait de répondre aux questions avec la plus grande sincérité que lui impose la prestation de serment. Sa position n’était pas sans être délicate tant il devait donner l’impression ni de contredire sa première version, ni de mentir.

Le Premier ministre a maintenu son ignorance des faits, n’ayant pas reçu « d'autres informations que celles qui étaient dans la presse ».

Les réactions ont été partagées, y compris entre les rapporteurs de la commission : si Paul Vannier (LFI) maintient que le Premier ministre « a menti à l’Assemblée nationale », Violette Spillebout (Renaissance) estime qu’ « il a dit la vérité ».

La commission doit rendre son rapport fin juin, ce qui laisse le temps aux rapporteurs de poursuivre et d'approfondir leurs investigations, d’analyser les propos tenus par le Premier ministre, et de décider, ou non, de saisir la justice pour faux témoignage.![]()

Camille Righetti ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[ANIMAUX] Contre deux sangliers sauvés, la Justice donne toute sa mesure](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/05/mimi-pumba-vignette-616x347.jpg?#)

/2025/05/15/bf04af2e-1855-435a-9677-05f2ace4928c-6825cdf3b20a8484376963.jpg?#)

/2025/05/15/dossier137-creditphoto-fannydegouville-682614a032de1480796994.jpg?#)

/2025/05/15/000-46nd4w9-68261c009d869508348171.jpg?#)

![[maj] Stellar Leak PC](https://www.factornews.com/images/250x250/14/144626.jpg?#)