Loquillo: «Mi madre me decía que no mostrara mis sentimientos a nadie»

La conversación transcurre en el speakeasy de la sastrería Púgil Store a menos de diez minutos de donde estuvo la coctelería Balmoral y no muy lejos del Hotel Meliá Fénix, donde Loquillo vive —así lo asegura— cuando visita Madrid. Le sirven un whisky doble. Habla de la memoria, empezando por la de su padre: «Las... Leer más La entrada Loquillo: «Mi madre me decía que no mostrara mis sentimientos a nadie» aparece primero en Zenda.

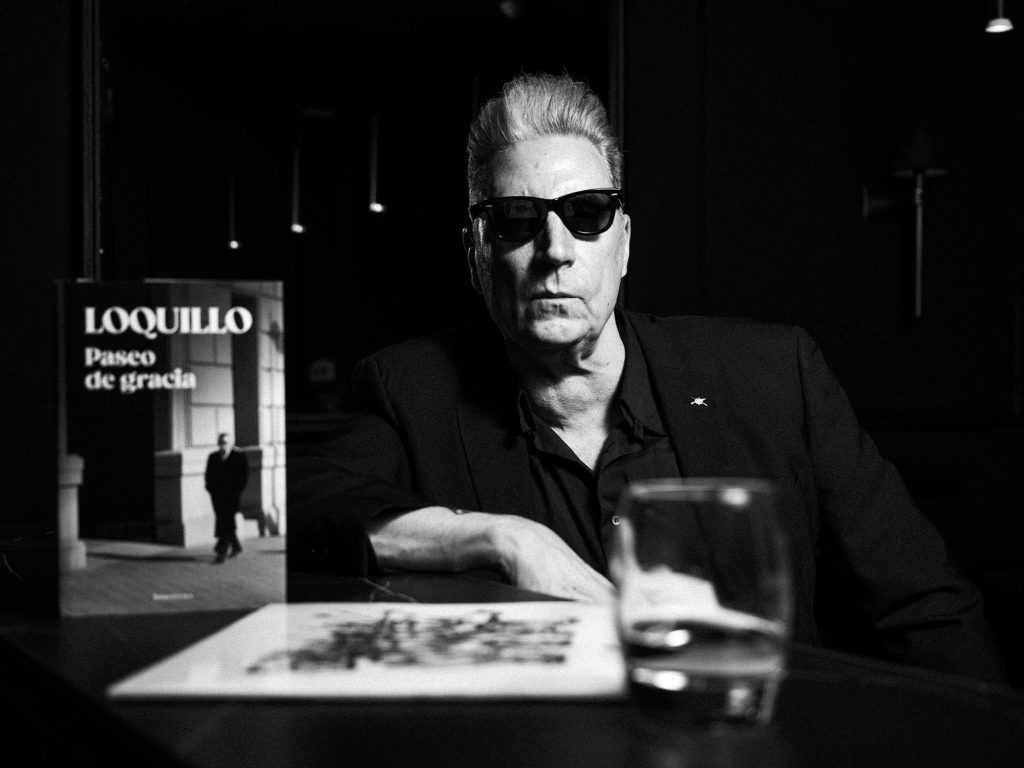

Con elegancia. Así aparece Loquillo, José María Sanz Beltrán (Barcelona, 1960), Loco para los amigos. Tanto su modelo de gafas de sol como el patrón del traje que porta son del año 64. Va de negro, y de negro le verás. El Loco habla claro (tú lo entenderás): «Cuando tenía 14 ó 15 años, comprábamos la ropa en los Encantes Viejos de Barcelona, donde está la polla gigante (Torre Glòries). ¿Vale?» Loquillo, por cierto, tiene sobre todo dos coletillas: «¿vale?» y «¿entiendes lo que quiero decir?». Prosigue: «Ahí se vendía de todo, incluso muchas cosas robadas. Era un mercado para la gente». Esta narración, por cómo la está llevando el entrevistado, bien puede ser el guion de una película en blanco y negro, porque así se piensan las páginas de Paseo de gracia (Roca Editorial, 2025), un volumen que forma parte de la colección que se inició con El chico de la bomba (Ediciones B, 2018) y continuó con Memoria de jóvenes airados (Roca Editorial, 2025). También ha traído el Loco una edición (limitada) del vinilo de Europa (Warner, 2025), el disco que acaba de publicar dedicado al poemario de Julio Martínez Mesanza. «Con la explosión de la moda Gatsby en el 75, más el punk, nosotros íbamos con ropa antigua», retoma. «Trajes de gangsters de los años 40 y zapatos de dos colores (blanco y negro), los de punta de “aquí te espero”, de rocker de los 60… Todo eso se vendía a kilo. Los trajes de los años 40 y 50 eran de gente que había muerto. Éramos unos chicos muy elegantes con ropa de muerto».

*****

—Dice Sabino Méndez que «si recuerdas los ochenta es que nunca estuviste allí». ¿Es cierto?

—Es cierto. Cuando me preguntan cómo fue la fiesta de La Luna de Madrid en el año 83 (23 de diciembre) yo siempre digo que no me acuerdo. Llegamos Sabino y yo al Hotel Palace, la primera vez que entramos en un hotel de cinco estrellas, y pensamos: «Aquí huele a dinero». Chicas perfumadas y mucho dinero. Era el momento de pillar. Fue el día que se institucionalizó la Movida. Unos dijeron que eso era el funeral y otros que era la puesta de largo. Que cada uno se lo tome como quiera.

—¿Cómo se lo toma usted?

—Yo vivía el momento y no me comía la cabeza en eso. A nosotros nos parecía todo un festival. O sea, ¿qué más se le puede pedir con 23 años a la vida? Sales de El Clot, un barrio de Barcelona de clase trabajadora, y te encuentras en el Hotel Palace tocando en la fiesta de La Luna de Madrid. El mundo era nuestro.

—¿Vivir es echar a perder una ilusión, como escribe Eduardo Zamacois en Memorias de un vagón de ferrocarril?

—Hostia, esa es buena. Memorias de un vagón de ferrocarril… Perdona el inciso. Esto lo cuento en El chico de la bomba. En la estación de El Clot iban a parar todos los vagones en vía muerta. Había muchos vagones antiguos. Delante de mi casa estaban los tráilers de la Renfe, donde se arreglaban los vagones. Muchos de ellos, antiguos, acababan ahí. Para los chavales aquello era una aventura. Olían a cosas que habían ocurrido. Cuando leí Memorias de un vagón de ferrocarril pensé en eso siempre, en lo que imaginaba yo de adolescente, metiéndome en esos vagones y sentándome e imaginando las historias que habían ocurrido… Perdona, has dicho que la frase era…

—«Vivir es echar a perder una ilusión».

—No. Vivir es convertir tus sueños en realidad. Yo todas las ilusiones que he tenido las he cumplido. Humildes, pero las he cumplido. Quería salir del barrio y ser una estrella de rock, y he salido del barrio y me he convertido en una estrella del rock. Todo lo que he querido hacer lo he hecho a base de sangre, sudor y lágrimas. Me siento muy bien pagado por la vida. Era hijo de un perdedor de la Guerra Civil, mi destino era acabar de estibador con él. Podría haber sido más ambicioso, pero eso hubiera significado haberme vendido. Sería absurdo y tampoco lo necesito. Si quieres acabar con mi prestigio, dame la Creu de Sant Jordi o el Premio Ondas. Mientras eso no ocurra, vamos bien, ¿sabes lo que quiero decir?

—Cuenta en Paseo de gracia que ha tomado las decisiones que resetearon su vida en los fingers, en las zonas VIP de los aeropuertos. ¿Se toma su tiempo para tomar una decisión?

—No, soy rápido como un rayo. Lo que más me gusta de las salas de espera en los aeropuertos es que son —como decía (Ernest) Hemingway— territorios neutrales, como las coctelerías y los hoteles en cierta medida. Cuando estás en las zonas de embarque, tu vida puede cambiar en cualquier momento. Coger ese avión, tomar una decisión, puede cambiarte la vida. Es mi lugar preferido para todo. Y un hotel dentro de un aeropuerto es una idea muy cinematográfica, además. Mira, te pongo un ejemplo: yo tuve una mala experiencia al otro lado del Atlántico. Cuando volví, lo había pasado tan mal que me fui al panel de salidas y pensé que me quería hundir con la cultura decadente europea, así que me fui a Venecia.

—Usted veía desde su casa los trenes partir. ¿Ya pensaba en escapar, en esa forma de evasión?

—Claro. Yo me asomaba al balcón y veía los trenes, eso se te queda. ¿Qué significaba? «Vete de aquí ya». Era una señal y también algo muy cinematográfico. Paseo de gracia empieza siendo un guion de cine. Había escrito El chico de la bomba y tres novelas (reunidas en Memoria de jóvenes airados) que eran las aventuras juveniles de una banda de rock: Barcelona ciudad, En las calles de Madrid y Chanel, cocaína y Dom Pérignon. Me habían llamado para llevar esta historia a una serie, pero no salió porque me querían cambiar cosas y dije que no. Entonces alguien me sugirió que hiciera un guion. Pensé en uno que contara las 24 horas de alguien que regresa a la ciudad que dejó atrás y que vuelve por el entierro de su madre. Y me lo tomé así, como un guión cinematográfico. Lo escribí en el 2014 o en 2015. Empecé a escribirlo, lo dejé, lo retomé, y en la pandemia tampoco creas que me puse a muerte. Ha sido después de que me diera el susto en el corazón cuando volví a retomarlo y lo acabé. Pero ha estado colgado diez años.

—¿Terminó el guion porque se vio cerca de la muerte?

—No, todo lo contrario: por haberme salvado. Hay mucha gente que tiene problemas de corazón o los ha tenido. Yo tuve una arritmia severa, que viene de mis tiempos de jugador de baloncesto; puse mi cuerpo al doble de velocidad de la que yo realmente estaba. Estoy a 72 y se puso a 144. Estuve sujeto a una presión muy bestia que tenía que ver con la gira de teatros, que me tomé con una intensidad inusitada. Piensa que una gira de rock es una gira en la que, al fin y al cabo, te estás inventando a ti mismo, eres tú, y lo único que haces es sacar todo. Pero en una gira de teatros con 18 poemas en los que tienes que interpretar a 18 personajes, la exigencia emocional es muy bestia y todo es interior, un ejercicio de actor en toda regla. Me metí tanto en los papeles que llevé al límite mi propia existencia. Creo que fue en las cuevas de Mijas, después del concierto. Llegué a la habitación y me desmayé encima de la cama. Se puso todo blanco, como en las pelis. Supongo que por inercia empecé a respirar y comencé a volver.

—¿Se encontraba solo en ese momento?

—Sí. La gente habla de la luz, pero yo siempre digo en coña si le puedo poner banda sonora a ese momento. No sé si tuvo que ver con eso, con la muerte o no, pero volví. A los dos días ingresé en la Clínica Universitaria de Navarra y a los cuatro me estaba subiendo a un escenario. Me pusieron a mi velocidad y de repente la vida cambió. Todo se aclaró, mi vida dejó de ser un torbellino y empezó a ponerse todo en su sitio. Ahora gestiono mejor las cosas, tanto mis emociones como mi vida y mi negocio, y he alcanzado un grado de madurez que no tenía antes.

—¿Qué banda sonora le pondría a ese momento?

—Alguna banda sonora de alguna peli que vi, como El desafío de las águilas.

—Cuenta que la vida es demasiado corta como para tener dudas. ¿Usted duda?

—Se tiene que dudar. Es un privilegio de la sociedad del primer mundo, porque a veces no se puede, no te dejan dudar. Está mal visto.

—¿Por qué?

—Bueno, la única manera de avanzar es siendo crítico con lo que hay a tu alrededor. Es lo que siempre he creído. Yo me lo paso muy bien con Jorge Martínez (Ilegales), que merece el Premio Princesa de Asturias, por cierto. Cuando tengo dudas, hablo con él o leo algunas declaraciones suyas o una entrevista y me lo aclara todo.

—Jorge se pone de «lao» cuando la muerte le mira de frente.

—Yo entré en su casa con un rosario bendecido, porque ahí habita mucha gente; hay zonas con fiestas diarias, disparos en la cocina, voces. Es un caserón del siglo XVI. Jorge, además, es el que más sabe de Pío Baroja; su colección de incunables es brutal. Su lucha por la vida viene de ahí. Es el tipo más interesante que conozco en la música de este país. Hay personajes con halo, como Jaime Urrutia o Jota (Los Planetas), que siempre te hacen pensar. Me gusta la gente que me da un traspiés cerebral. Prefiero a quienes tienen ideas propias. Aquí hablamos de disidencia, el mayor pecado hoy en día. Ir a la contra es coger un poemario de Julio Martínez Mesanza, Europa, y pasarte diez años hasta terminarlo. No es una boutade. Cuando lo hicimos con Luis Alberto de Cuenca (Su nombre era el de todas las mujeres), tres cuartos de lo mismo. Llevar a Luis Alberto de Cuenca en aquel momento estaba mal visto. Me acuerdo de unas declaraciones de Fernando Neira en El País llamando a su poesía «fascio clásico, el pata negra». Lo publicó el día que nosotros tocamos en el Coliseum en Madrid. ¡Me criticaban por hacer algo de Luis Alberto de Cuenca, que es Premio Nacional de Poesía! Por eso, cuando hemos sacado Europa, dije: «A ver quién viene ahora». Lo único que conseguí con esto es que convertí a Luis Alberto de Cuenca en un héroe, al poeta en eterno.

—En tiempos pretéritos, los rockers le pusieron a parir por hacer poesía.

—Claro, porque voy a la contra. Y me lo paso que te cagas, porque cuando se cabrean es buenísimo. A mí me decían que era demasiado rocker para los punks y demasiado punk para los rockers. Ahí está la definición. Me lo dijeron siendo muy joven y yo no entendía nada. Es como cuando descubrí a Dylan Thomas porque lo decía Paul Simon en una canción (“A Simple Desultory Philippic”). Fui a la tienda y pregunté por Dylan Thomas, pero me decían que solo tenían a Bob Dylan. Así hasta que llegué a una librería y me contaron que era un poeta galés pero que no había nada editado España, salvo una colección de poemas (Poemas completos) traducidos al castellano en Argentina por Ediciones Corregidor. Así que pedí el libro. Y yo, con 15 años, leo eso y no entiendo una mierda.

—¿Cuándo empieza a entenderlo?

—No estás hablando con alguien que llegó, leyó a Joyce, y dijo: «¡Oh, lo he entendido todo, soy la hostia!». Yo también puedo preguntar. No voy de listo, ¿sabes? Ese personaje me fascinó y luego entendí muchas cosas, como el universo de Dylan a través de todo esto. Me gustan mucho los artistas que me llevan a otra parte, igual que los trenes. Me gusta que me den referencias continuamente, los libros que me descubren otras cosas. Y no soporto a los que no me cuentan nada. Supongo que eso es básico. Leo a Juan-Eduardo Cirlot o a Emil Cioran. ¡Menudos! La pasión por las espadas y el mundo medieval la tengo por Cirlot. Por otro lado, tengo el poemario Susan Lenox de Cirlot. Por cierto, es un poemario por el que yo pujé en la red y se lo llevó un pavo. Llamo a Luis Alberto y le digo: «¿Te puedes creer quién ha sido el cabrón que me ha levantado el poemario?». Y me responde: «He sido yo». ¡Hostia! ¡El único ejemplar que había!

—¿Se lo ha prestado?

—Sí. Hombre, yo he disfrutado más con haber tenido en las manos la primera edición de Drácula (Bram Stoker). Pero veremos quién se lleva la puja de la primera edición de El vampiro, de John William Polidori, firmado por Lord Byron (el editor creyó que Byron era más comercial que Polidori). Estamos a la caza.

—En Paseo de gracia hace referencias literarias que, cuenta, apunta en libretas Moleskine.

—Sí. Y no es una cuestión de pedantería. Los personajes literarios en la vida real de repente aparecen. No solo existen en las novelas, existen en la vida real. Yo los descubro en la vida y empiezo a tratarlos como si fueran personajes literarios. Los estoy viviendo sin escribirlos. He tenido mucha suerte de conocer a personajes extremos que me han enseñado. Yo soy, de hecho, un Frankenstein de todos ellos. He conocido a tipos y una forma de entender la vida que ya no existe. Cuando produje Mujeres en pie de guerra, que fue el primer documental sobre mujeres que se hizo en España (no fue subvencionado porque nadie quiso subvencionarlo, así estaban de solidarios con las mujeres hace veinte años), descubrí unas mujeres espectaculares que habían luchado por la democracia.

—Habla usted de su padre, pero no de su madre…

—Porque mi madre era muy oscura. Las mujeres, después de la entrada del Ejército Nacional, y sobre todo por parte de las tropas marroquíes de Franco, sufrieron una represión sexual espeluznante. Y después por parte de los ganadores, y luego de los estraperlistas. Y después por parte de cualquiera que tuviera poder. Esto no se cuenta y no se ha querido contar, pero las mujeres fueron arrasadas. Entonces, mi madre nunca hablaba de aquello. Y mi tía tenía la cabeza vuelta del revés; decían que le había caído una bomba cerca y se había quedado medio lela. ¡Los cojones! Me hablaba al oído, me decía barbaridades de cuando era niña. Lo que debió de pasar… Por eso había ese silencio en casa. Mi mejor «yo» es el de mi padre. Él era aragonés, un tío bravo, de palabra, cachondo, divertido, canalla, mujeriego en el mejor sentido de la palabra. Era cantante de tangos, un conquistador nato, un guaperas… Lo tenía todo. Pero mi madre era oscuridad por todo lo que había sufrido. Mi madre me decía que no mostrara mis sentimientos a nadie. Y fíjate, soy todo lo contrario, porque yo soy mi padre. Pero cuando me oscurezco soy mi madre. Afortunadamente, la gente lo sabe y me saca de ahí.

—¿Le queda familia en Barcelona?

—No. Yo me voy en el 2007 porque la madre de mi hijo y yo decidimos que el mejor sitio para educarlo era en San Sebastián (por la familia de ella). Yo no tenía relación con mi familia. Mi padre envió a la mierda una parte, muchos de mis amigos estaban en la cárcel y otros aspiraban a entrar. Las drogas habían destrozado parte del ecosistema y la Barcelona que yo había conocido —preolímpica o postmoderna— había desaparecido. Todo aquello que pensaba que iba a ser de mí en esa ciudad maravillosa dejó de serlo.

—¿No se sentía parte de ella?

—No es que no me sintiera parte de ella, es que ella no contaba ni conmigo. Entonces, ¿para qué estar en un lugar así? Yo me quedo con esa Barcelona con la que crecí, que era la de los 70 de la que hablan los libros de Pepe Ribas. Soy hijo de esa Barcelona, de esa gente que cambió el ecosistema pero que rompieron los esquemas y facilitaron que cuando llegáramos nosotros, que éramos la generación del punk, hubiera un montón de paredes tiradas. Los de la Gauche Divine eran los hijos de las buenas familias de Barcelona, muy modernos, pero la Barcelona real no era esa, sino la de la Cúpula Venus, la de Ocaña, la underground, la contracultural, la de la libertad sexual total con gays y lesbianas manifestándose cada día. Yo viví eso, crecí viendo la diversidad con normalidad, y ahora me asombra ver lo atrasados que estamos en algunas cosas. Me pregunto qué ha pasado desde entonces. Fue en un espacio-tiempo, entre la muerte de Franco y la llegada de los ayuntamientos democráticos, donde fuimos libres. Ahora tenemos derechos, pero nos condicionamos demasiado nosotros mismos. Jamás diré aquello de que en los 70 y en los 80 se vivía mejor, porque eso lo pueden decir los niños que vivieron al amparo de Franco y que vivieron también en Londres. Ahora tenemos los derechos que antes no teníamos, es así de claro, pero creo que nos estamos condicionando demasiado. Son ciclos, creo que es algo de acción-reacción. Posiblemente dentro de unos años habrá una generación que le dé la vuelta otra vez a todo. Yo tuve la suerte de vivir aquella eclosión, los escritos de Pau Maragall en Ajoblanco, Star, el Popu (Popular 1)… Antes salías y había de todo: gays, lesbianas, tríos, y no pasaba nada. Yo toqué en cabarets, aprendí en la escuela de la vida. El año de COU me lo pasé en los billares del Club Ibérico.

—¿Aprendió a jugar al billar?

—Aprendí todo. Aunque no me comí nada nunca, era un aspirante a playboy. Era un «deporte» muy divertido en la época. ¿Entiendes? Era un clásico en Barcelona de aquella época, entre los ambientes de los rockers de la primera época, ir a los barrios perfumados a hacer favores a señoras de cierta edad y los barrios altos. Hay quien recibía dinero. Y yo observaba.

—Dice que cada vez visita menos Barcelona. Sin embargo, compañeros suyos me han contado que cuando ellos van a tocar a Barcelona siempre tienen en el camerino un ramo de flores con una tarjeta firmada por usted, en la que dice «Bienvenidos a mi ciudad».

—Llevo Barcelona tatuada, es mi ADN. Crecí con una ciudad libre, sin banderas, sin fronteras, con los hippies, en esa Barcelona libertaria y preolímpica que fue una explosión creativa brutal. Cuando vi que todo eso desaparecía me fui. Pero no por política, como dicen algunos, me fui porque no había trabajo, porque me quedé sin cartas. Empezaba mi carrera en solitario y no podía empezar de cero en el mismo sitio. Me fui a Donosti, a un sitio donde todo comenzaba. No me fui por independentismo, si no, no viviría en Guipúzcoa; me fui porque no quedaban opciones. Tenía un hijo de siete años y quería ofrecerle un futuro. Un día estaba en Laguardia y me llamaron para decirme que estaba tocando en un mitin de Ciudadanos en Nou Barris. ¡Pero si estaba en Laguardia! Se ve que cogieron un disco mío en directo y lo pusieron, entonces empezó a correr por la red que estaba tocando para Ciudadanos. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Pues ya sabes a quién. Yo estoy censado en Euskadi, voto en Euskadi desde hace un montón de años. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esponsorizo al equipo femenino de baloncesto del Sant Adrià y sigo en contacto con los dos Marc: Marc Gili (Dorian) y Marc Ros (Sidonie). Yo soy un artista de rock and roll, con un repertorio de rock and roll que ha cambiado la historia de música de este país y que además hace poesía contemporánea en directo en el Liceo y en el Palau de la Música. ¿Cuántos cantautores han hecho giras de rock and roll en estadios, llenándolos? Ninguno.

—¿Los cantautores no se subieron al rock porque —decían algunos— era imperialista?

—Es que eso sigue existiendo. El único que no es así es Joaquín Sabina, que creció en otra época, como Luis Eduardo Aute. Los admiro muchísimo. Pero hay algunos cantautores clásicos españoles que odian el rock suave. Yo soy hijo de un tanguero, me gusta el tango, la chanson… Es que hay mucha ignorancia. Son unos prejuicios muy parecidos a los que aparecen en la película de Bob Dylan (A Complete Unknown) por parte de los popes de la canción de autor. Ese tipo de Pete Seeger en España sigue existiendo. «Pero estás haciendo poesía con una guitarra eléctrica». A mí esto me lo han dicho cantautores (no voy a decir nombres). Siempre pienso «¡que les jodan!», y a otra cosa. El único artista español que ha cantado un tema inédito de Jacques Brel (“Con elegancia”), musicado por Gabriel Sopeña, he sido yo. Nos buscamos la vida para encontrar un texto de Brel inédito, hablamos con la viuda y nos dio el puto permiso. ¿Me entiendes? Esto es lo que hay. Y si les molesta, pues lo siento: haber estudiado.

La entrada Loquillo: «Mi madre me decía que no mostrara mis sentimientos a nadie» aparece primero en Zenda.