La Incurnia. Vergel, arenal y baños junto al Tajo

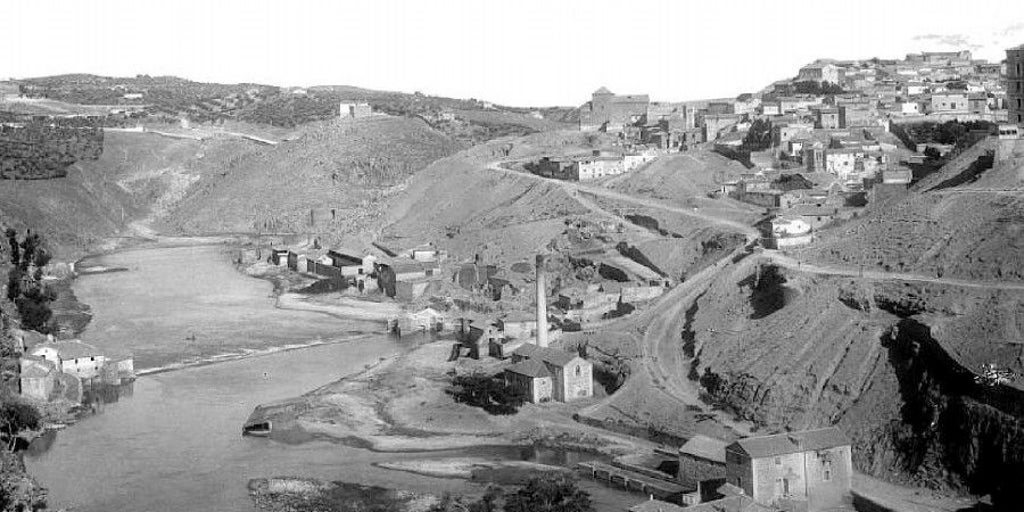

Las lluvias habidas en marzo de 2025 causaron alarmantes crecidas del Tajo a su paso por tierras toledanas. En Talavera, el día 23, los más de mil metros cúbicos por segundo colapsaron uno de los arcos del Puente Viejo. El mismo día pasaron por Toledo cuatrocientos setenta ante la Casa del Diamantista e inundaron la Senda Ecológica. Un mes después, retiradas las aguas, se vieron los daños causados y los residuos varados en las orillas. Algo que sorprendió a la opinión pública, entre las presas de Saelices y Romayla , fue la resurrección de un arenal, pronto llamado Playa de las Tenerías , para pedir al Ayuntamiento dejarlo como solárium, poder practicar Vóley Playa y montar algún quiosco. Sin embargo, el río no tiene hoy las limpias aguas y riberas de otras épocas. En 1972, con un fétido caudal, basuras y peces muertos, se puso allí mismo un fatal aviso en tres idiomas: Aguas contaminadas. Prohibido bañarse . El paraje que nos ocupa, bajo las murallas de las Carreras de San Sebastián, se citaba en del siglo XII, pero antes, en época islámica, ya albergaba industrias que necesitaban el agua del río, aunque sujetas a los efectos de las crecidas o los estiajes: molinos, batanes, tintes y tenerías. La falta de espacio y el subsuelo rocoso no propició allí ricas huertas como las espléndidas al-munias repartidas por las vegas exteriores de la medina con norias, acequias, cultivos, plantíos y viviendas de recreo. En 1149, Alfonso VII donó a la Catedral un huerto ubicado bajo la puerta ya perdida de Adabaquín, -o de los curtidores- y los molinos de la Alcurnam de Sancta María . En 1234 un documento mozárabe menciona la «huerta de la Alcudia» junto a la Torre del Hierro. En otros textos y épocas, el lugar es citado como Alcurnia o Incurnia, nombre éste usual para la administración municipal desde el siglo XIX. Detallemos que aquel huerto se asentaba en un saliente o península de la orilla derecha del río, cuyas avenidas arrasaban toda la vegetación dejando luego un ancho arenal. Así sucedió en 1545, pero el cardenal Tavera no pudo subsanar los daños al fallecer poco después de lo acaecido. En 1625, Pedro de Salazar y Mendoza, clérigo y administrador del hospital fundado por el citado prelado, recordaba que aquella huerta tuvo una «buena casa» y escogidos frutales. La protegían una tapia de mampostería y tupidas zarzas en la parte asomada al río. Añadía que existía un paso cercano que servía «a los ciudadanos, a pie o a caballo, para bañarse de día y de noche». El aspecto aproximado de la Alcurnia figura en distintos grabados de Toledo desde el siglo XVI. Entre otros, el Toletum publicado en Civitates orbis terrarum (1576) que muestra la «península» con una espesa arboleda protegida por una valla. Similar imagen es la del aguafuerte de Petri de Nobilibus, de 1585. Sin embargo, la vista publicada en Les dèlices de l'Espagne et du Portuga l (1715) reproduce una despejada Alcurnia, sin vegetación, como también se observa en la litografía que Alfred Guesdon realizó hacia 1855. Los molinos del Hierro y de la Alcurnia de Santa María, pertenecientes a la Mitra Arzobispal y al Cabildo Primado, fueron desamortizados y vendidos a particulares en 1841. En ella, La Electricista Toledana alzó, en 1897, una central «termoeléctrica» con una esbelta chimenea que complementaría a las turbinas de Saelices, montadas bajo la ermita de la Virgen del Valle, en 1889. La central de vapor fue derribada en 1958, lo que permitió ampliar la Incurnia para el disfrute de los baños y la pesca. El Tajo, además de concentrar antiguas y nuevas industrias, atraía a la población en el verano para bañarse, práctica que se cobraba un número variable de ahogados y dispares sucesos casuales o premeditados. Algunos de los anotados por el curial Felipe Sierra, entre 1801 y 1844, acontecieron en el Rio Llano, el puente de Alcántara, la Incurnia, los batanes de las Tenerías, el entorno de San Martín, la orilla del Cristo de la Vega y Azumel. Entre los ahogados mencionó el de algún presbítero, oficiales, soldados, jóvenes y forasteros. Recogió noticias de suicidios y percances mortales sufridos por pescadores, lavanderas o bien al cruzar el río en la Barca de Pasaje. Desde mediados del XIX, el Ayuntamiento publicaría bandos anuales sobre los baños en el río. Se indicaban las zonas autorizadas y prohibidas. Se admitían peticiones para gestionar los «baños cerrados o cubiertos», cobrar a los usuarios y tener puestos de bebidas durante la temporada. Los concesionarios alzaban casetas de madera hasta el interior del cauce, cuidando las medidas de seguridad y de moralidad, pues era obligado separar a los bañistas por sexos, salvo que fuesen marido y mujer y «fuere conocida la legitimidad del matrimonio». Aquellos balnearios solían instalarse en la orilla derecha: la Huerta de San Pablo, la Barca de Pasaje, la Incurnia y desde el puente de San Martín hasta el Cristo de la Vega. Los «baños al descubierto» y gratuitos eran el Río Llano, Safont, Alcántara, el Barco, la

Las lluvias habidas en marzo de 2025 causaron alarmantes crecidas del Tajo a su paso por tierras toledanas. En Talavera, el día 23, los más de mil metros cúbicos por segundo colapsaron uno de los arcos del Puente Viejo. El mismo día pasaron por Toledo cuatrocientos setenta ante la Casa del Diamantista e inundaron la Senda Ecológica. Un mes después, retiradas las aguas, se vieron los daños causados y los residuos varados en las orillas. Algo que sorprendió a la opinión pública, entre las presas de Saelices y Romayla , fue la resurrección de un arenal, pronto llamado Playa de las Tenerías , para pedir al Ayuntamiento dejarlo como solárium, poder practicar Vóley Playa y montar algún quiosco. Sin embargo, el río no tiene hoy las limpias aguas y riberas de otras épocas. En 1972, con un fétido caudal, basuras y peces muertos, se puso allí mismo un fatal aviso en tres idiomas: Aguas contaminadas. Prohibido bañarse . El paraje que nos ocupa, bajo las murallas de las Carreras de San Sebastián, se citaba en del siglo XII, pero antes, en época islámica, ya albergaba industrias que necesitaban el agua del río, aunque sujetas a los efectos de las crecidas o los estiajes: molinos, batanes, tintes y tenerías. La falta de espacio y el subsuelo rocoso no propició allí ricas huertas como las espléndidas al-munias repartidas por las vegas exteriores de la medina con norias, acequias, cultivos, plantíos y viviendas de recreo. En 1149, Alfonso VII donó a la Catedral un huerto ubicado bajo la puerta ya perdida de Adabaquín, -o de los curtidores- y los molinos de la Alcurnam de Sancta María . En 1234 un documento mozárabe menciona la «huerta de la Alcudia» junto a la Torre del Hierro. En otros textos y épocas, el lugar es citado como Alcurnia o Incurnia, nombre éste usual para la administración municipal desde el siglo XIX. Detallemos que aquel huerto se asentaba en un saliente o península de la orilla derecha del río, cuyas avenidas arrasaban toda la vegetación dejando luego un ancho arenal. Así sucedió en 1545, pero el cardenal Tavera no pudo subsanar los daños al fallecer poco después de lo acaecido. En 1625, Pedro de Salazar y Mendoza, clérigo y administrador del hospital fundado por el citado prelado, recordaba que aquella huerta tuvo una «buena casa» y escogidos frutales. La protegían una tapia de mampostería y tupidas zarzas en la parte asomada al río. Añadía que existía un paso cercano que servía «a los ciudadanos, a pie o a caballo, para bañarse de día y de noche». El aspecto aproximado de la Alcurnia figura en distintos grabados de Toledo desde el siglo XVI. Entre otros, el Toletum publicado en Civitates orbis terrarum (1576) que muestra la «península» con una espesa arboleda protegida por una valla. Similar imagen es la del aguafuerte de Petri de Nobilibus, de 1585. Sin embargo, la vista publicada en Les dèlices de l'Espagne et du Portuga l (1715) reproduce una despejada Alcurnia, sin vegetación, como también se observa en la litografía que Alfred Guesdon realizó hacia 1855. Los molinos del Hierro y de la Alcurnia de Santa María, pertenecientes a la Mitra Arzobispal y al Cabildo Primado, fueron desamortizados y vendidos a particulares en 1841. En ella, La Electricista Toledana alzó, en 1897, una central «termoeléctrica» con una esbelta chimenea que complementaría a las turbinas de Saelices, montadas bajo la ermita de la Virgen del Valle, en 1889. La central de vapor fue derribada en 1958, lo que permitió ampliar la Incurnia para el disfrute de los baños y la pesca. El Tajo, además de concentrar antiguas y nuevas industrias, atraía a la población en el verano para bañarse, práctica que se cobraba un número variable de ahogados y dispares sucesos casuales o premeditados. Algunos de los anotados por el curial Felipe Sierra, entre 1801 y 1844, acontecieron en el Rio Llano, el puente de Alcántara, la Incurnia, los batanes de las Tenerías, el entorno de San Martín, la orilla del Cristo de la Vega y Azumel. Entre los ahogados mencionó el de algún presbítero, oficiales, soldados, jóvenes y forasteros. Recogió noticias de suicidios y percances mortales sufridos por pescadores, lavanderas o bien al cruzar el río en la Barca de Pasaje. Desde mediados del XIX, el Ayuntamiento publicaría bandos anuales sobre los baños en el río. Se indicaban las zonas autorizadas y prohibidas. Se admitían peticiones para gestionar los «baños cerrados o cubiertos», cobrar a los usuarios y tener puestos de bebidas durante la temporada. Los concesionarios alzaban casetas de madera hasta el interior del cauce, cuidando las medidas de seguridad y de moralidad, pues era obligado separar a los bañistas por sexos, salvo que fuesen marido y mujer y «fuere conocida la legitimidad del matrimonio». Aquellos balnearios solían instalarse en la orilla derecha: la Huerta de San Pablo, la Barca de Pasaje, la Incurnia y desde el puente de San Martín hasta el Cristo de la Vega. Los «baños al descubierto» y gratuitos eran el Río Llano, Safont, Alcántara, el Barco, la Incurnia, la Cava y Solanilla. A partir de 1915, «El Arenal de la Incurnia» era un punto destinado exclusivamente a los niños. Por último, se designaban para el baño de las caballerías la huerta de San Pablo, los molinos del Hierro y de Solanilla. A fin de que el público respetase las medidas publicadas y cuidasen la seguridad de los bañistas, el Ayuntamiento nombraba «buzos-nadadores» en los tramos señalados. El último bando sobre baños se emitió el 27 de junio de 1970. Se hacía hincapié en la «decencia y las buenas costumbres», prohibiendo desnudarse o vestirse fuera «de las casetas cubiertas» dispuestas al efecto. Se recordaban las zonas más peligrosas y aún se permitía bañar a las caballerías en el «Abrevadero de Buenavista» y en la parte baja de la Incurnia. Dos hechos motivaron las protestas del vecindario y el paulatino abandono de los baños en Safont, la Incurnia y el Río Chico. El primero fue al anunciar el Gobierno, en febrero de 1967, el trasvase Tajo-Segura. El segundo y definitivo llegó el 19 de junio de 1972, cuando el Gobierno Civil envió una circular a todos ayuntamientos de la provincia, prohibiéndose el baño en el Tajo ante su grave contaminación . Así, los días veraniegos de agua, diversión, bullicio y las meriendas en los «gangos» pasarían a la memoria. Hoy es seguro que, en la moderna Playa de las Tenerías , por ahora, no reaparecerán ni resueltos bañistas ni las ninfas garcilasianas de la Égloga III que pisaban el «florido suelo» cuando salían de las «cristalinas aguas» del «ameno Tajo».

Publicaciones Relacionadas

.jpg)