El debate público y el asesino

La noticia se ha convertido en un producto comercial y los medios explotan la repulsión y la atracción por el mal, al margen del deber informativo. La controversia que se ha generado a propósito de 'El odio' de Luisgé Martín es un ejemplo de ello. La entrada El debate público y el asesino se publicó primero en Ethic.

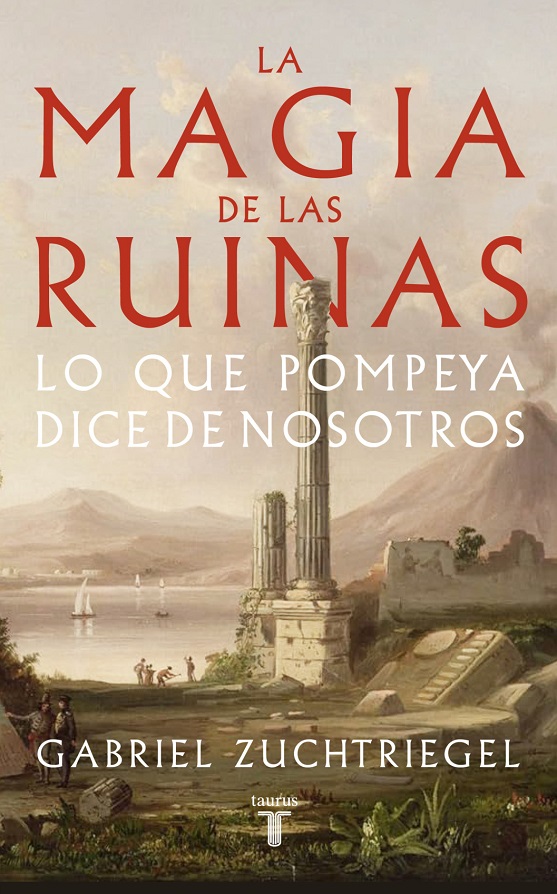

Todo acontecimiento que pueda convertirse en un escándalo moviliza a la opinión pública y a los medios de comunicación. Parece que ya no sabemos vivir (ni convivir) sin la dosis diaria de polémica y sus particulares resonancias. La noticia se ha convertido en un producto comercial y los medios explotan la repulsión y la atracción por el mal, al margen del deber informativo. Detrás subyace la interrogación y la búsqueda del saber, el fundamentalismo ideológico y la reacción puritana, el miedo a la cancelación y la obsesión por la provocación. La controversia que se ha generado a propósito de El odio de Luisgé Martín vislumbra tales manifestaciones. De un lado quienes defienden la publicación del libro y de otro quienes se rasgan las vestiduras porque incluye el testimonio de un asesino.

La psicología no es la única disciplina interesada en la psique del criminal. La literatura, el cine, el arte y el periodismo siempre han sido testigos directos de la fascinación por el mal. Es una libertad, claramente incómoda e incluso en algunos casos hasta responsable, crear, recrear e informar sobre el lado oscuro del ser humano. Cuando comprendemos en profundidad la conducta y los estados emocionales del criminal o del asesino podemos tener un mayor conocimiento del impacto de sus atrocidades y del sufrimiento de las víctimas.

Conocer cómo funciona la mente de un asesino es una responsabilidad de la psicología y solo una opción para las artes. De la misma forma que el relato de los hechos reales es una obligación para el periodismo y un recurso para quien hace ficción. El compromiso que mantienen los psicólogos, los artistas y los periodistas con el asesino (o sus hechos) es diferente. El psicólogo y el periodista se ciñen a la realidad y responden bajo un código deontológico, aspecto que no se exige ni al actor ni al escritor.

En el tratamiento del mal es frecuente que nos encontremos con posicionamientos donde determinadas preguntas y actuaciones se justifiquen como pertinentes, pese a las tensiones que de ello se derivan. Estar comprometido con el mundo y la sociedad que habitamos implica establecer unos criterios justos y rectos. El comportamiento ético ante el mal no solo pretende evitar la impunidad, también busca garantizar el orden y la estabilidad social. Esto es, no permitirnos ser peor que el asesino.

El reproche y el señalamiento por el tratamiento del mal puede estar vacío de toda capacidad crítica

El individuo moderno no es un mero espectador de la maldad y su conciencia está atravesada por múltiples sensibilidades. El reproche y el señalamiento por el tratamiento del mal puede estar vacío de toda capacidad crítica. Muchos individuos se escandalizan ante el tratamiento del mal no porque le sorprendan u horroricen los hechos sino porque el abordaje de los mismos se considera de facto indecente, culpable, impuro, sospechoso.

Tal reacción, que intenta apoderarse de lo ético y de la definición del bien y del mal, no se da en términos religiosos sino políticos y laicistas, e incluso en el tema que nos atañe, aun en términos supuestamente ‘feministas’. La idea de dar voz al mal justificaría la censura del libro, la cancelación del escritor, el boicot a la editorial. El castigo es el método de quienes dicen abrazar la decencia y el camino correcto. Sin embargo, la buena intención no es ajena a la intransigencia.

Que un libro no se publique por la indignación y presión social siempre es una mala noticia. El control democrático no puede ser sustituido por el fanatismo de las masas, que a un mismo tiempo pueden ser de izquierdas y de derechas. La censura poco tiene de virtuosa. La lucha contra el mal ni comienza ni acaba persiguiendo libros. Si el bien es la consecuencia de un ejercicio totalitario, quizá no se trate de decencia, justicia o deontología sino de moralina, pánico moral y caza de brujas. Además, cabe la posibilidad de que aun cuando algunas voces traten de disuadir la lectura, el interés del libro continúe creciendo, como ya pasó hace apenas unos años con Fariña de Nacho Carretero.

Que un libro no se publique por la indignación y presión social siempre es una mala noticia

Está claro que hay otros temas que merecen discutirse, como si el entusiasmo con el que el asesino acogió la idea del escritor y confesó el motivo del crimen fuera, años después, una forma de seguir dañando a Ruth Ortiz. O el derecho de las personas a la no revictimización y su cumplimiento efectivo, siendo esto uno de los deberes del Estado incluso al margen del proceso penal. No quiero detenerme en ello y sí subrayar, antes de finalizar esta reflexión, lo torpe (e insensible) que resulta que ni la editorial ni el autor consideraran el impacto que el libro pudiera tener en las víctimas, como es el caso de Ruth Ortiz.

Ignorar a una víctima no parece una buena idea, al menos en términos éticos. El egoísmo del Yo, que comprende el ego del escritor o de la editorial, ¿en qué medida respeta la vida de la víctima y su dignidad cuando ni siquiera se le ha considerado bajo ese ‘proceso creativo’? Obviamente, no es una obligatoriedad, pero en términos éticos el Yo frente al Otro importa. La ética sobre las víctimas es una filosofía de la otredad, como plantea Emmanuel Levinás, y no un comunicado editorial ante una crisis de imagen y popularidad.

La entrada El debate público y el asesino se publicó primero en Ethic.